1 引言

随着2030年实现“碳达峰”与2060年实现“碳中和”目标的明确提出,我国新能源汽车的发展又将迎来新的机遇,而动力电池行业也将在“双碳”目标的驱动下实现更加全面的发展。根据《中国制造2025》所确定的动力电池技术目标,2020年我国锂离子电池的能量密度应达到300 W·h/kg,2025年锂离子电池能量密度应达到400 W·h/kg,而目前实验室研究的锂离子电池能量密度已普遍达到300 W·h/kg。因液态锂离子电池现有的技术很难实现应达到的400 W·h/kg能量密度要求,采用固液混合态(即半固态)锂离子电池成为提高锂离子电池能量密度的新趋势,其原因主要在于固态锂电池不含有隔膜且其电解质由可燃易爆的液体替换为本身不易燃且安全性好的固态电解质。

目前,液态锂离子电池已经在汽车、航空航天、储能以及其他消费品市场得到了广泛的应用。其中,新能源汽车领域所用动力电池类型主要是三元锂电池与磷酸铁锂电池。由于三元锂电池本身的热稳定性稍差于磷酸铁锂电池,更容易发生热失控[1]。锂离子电池相比传统的铅酸电池有着能量密度高的优势,但是液态锂电池也存在着易漏液、可燃、易燃等安全性问题。尤其是在锂离子传输过程中,在负极出现析锂现象时有可能会形成锂枝晶,进而可能穿破隔膜诱发电池内短路[2],此外,电动汽车发生碰撞或在其他异常情况下,电池箱及电池本体受外力作用发生变形时极有可能引发内/外短路造成热失控[3],从而引发起火甚至爆炸事故。尤其是在新能源汽车领域,新能源汽车起火事件时有发生[4]。据应急管理部统计,2022年第一季度我国新能源汽车起火事故为640起,平均每天发生超7例新能源汽车起火事故,可见液态锂离子电池的安全问题始终未能解决。

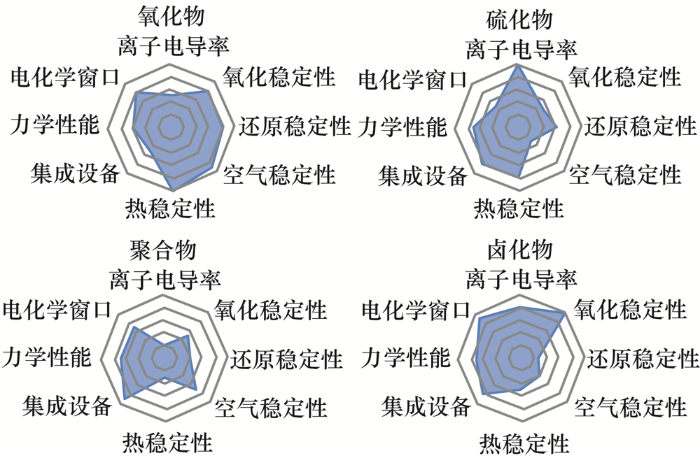

固态锂电池不仅因采用了固态电解质而提高了安全性,也因具有高离子电导率、高能量密度以及良好的热稳定性而得到了科研院所与相关企业的广泛关注和研究[5]。目前,固态锂电池领域研究最为广泛的固态电解质主要有氧化物电解质、硫化物电解质、聚合物电解质以及卤化物电解质等类型[6],但均不能完美地实现动力电池对固态电解质的要求。单一类型的固态电解质总是不能同时具备较好的氧化稳定性、还原稳定性以及较高的化学稳定性等要求。例如,硫化物固态电解质的化学稳定性较差,容易与空气中的水蒸气发生反应而产生硫化氢气体,目前还停留在实验室研究阶段[7]。此外,固态锂电池还存在着界面阻抗大、循环次数少等关键问题,制约着固态锂电池的产业化发展[8]。目前,全球对于固态锂电池的研究也集中在固态电解质技术方面,针对当前固态锂电池产业化实现困难的问题,锂电池相关企业也开始尝试采用固液混合态锂电池作为过渡产品进行产业化。

鉴于固态电池技术的快速发展,越来越多的企业考虑选择固态锂电池替代液态锂电池应用于未来先进载运工具中。基于此,本文阐述了二次化学电池发展及应用现状,对固态锂电池的技术路线进行了梳理,并将其与液态锂离子电池以及其他二次化学电池进行了对比,然后介绍了当前固态锂电池的产业化进展,最后分析了固态锂电池在多种载运工具中的应用前景。

2 二次化学电池研究现状

二次化学电池先后经历了铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池以及锂离子电池的技术革新。尽管目前锂离子电池在新能源汽车领域获得了广泛应用,但铅酸电池以及镍氢电池仍凭借着低成本和高安全性在起动电源以及电动自行车等领域有着良好的可持续发展前景。

2.1 铅酸电池

铅酸电池于1859年由法国人普郎泰发明,它是最早被发明的化学电池。铅酸电池的两个电极主要由铅与其氧化物组成,其采用的电解液是硫酸溶液,充放电化学反应如式(1)所示[9]

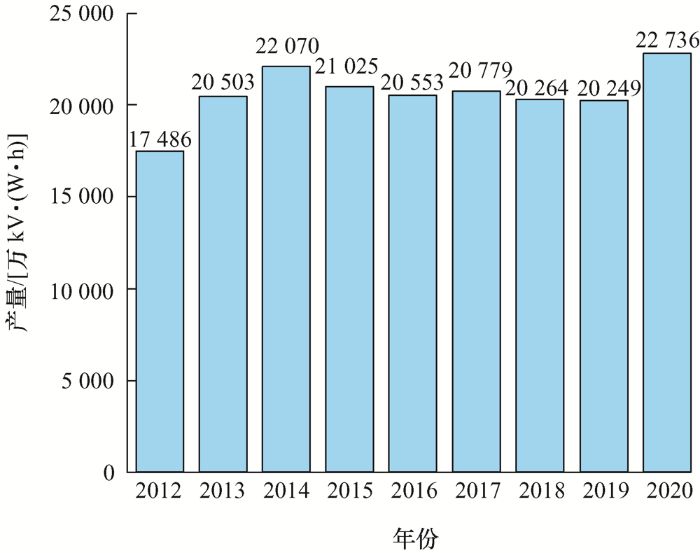

目前铅酸电池的能量密度可达到40 W·h/kg,循环次数一般为300~500次。尽管铅酸电池在能量密度以及循环性能上不如锂离子电池表现优异,但目前铅酸电池的技术水平已非常成熟。与锂离子电池相比,铅酸电池的优点是价格低廉以及拥有更高的安全性。尽管锂离子电池的发展比较迅猛,但近年来,我国铅酸电池产量仍保持平稳,如图1所示,铅酸电池年产量一直保持在20 000万kV·(W·h)左右。2020年铅酸电池在我国二次电源市场中仍然占有75%的份额,全球铅酸电池市场规模也达到了460亿美元,其中电动自行车与电动三轮车所用蓄电池接近95%为铅酸电池。目前汽车起动所采用的蓄电池绝大部分也为铅酸电池。此外,铅酸电池在其他起动电源、储能以及通信等领域的应用也十分广泛[10]。尽管随着国家经济转型以及国家环保标准的提高,铅酸电池在通信领域尤其是在新通信基站建设中的采用率呈现连续下降趋势[11],但是锂离子电池的安全性问题始终未能得到解决,这也将会使得成本更低、安全性更好的铅酸电池在起动电源以及电动车市场中仍然有着较大的市场规模。

图1

2.2 镍系电池

2.2.1 镍镉电池

早在1899年瑞典科学家琼格纳发明出了镍镉电池,镍镉电池是一种碱性电池,其电极主要为镉氧化物及氢氧化镍,而镍镉电池的可充放电循环次数一般为500~1 000次,同时镍镉电池也是最早应用于手机等电子产品中的电池类型,镍镉电池的充放电化学反应如式(2)所示

镍镉电池一般采用金属容器外壳,因此具有较高的力学强度,镍镉电池的密封性能也较好,不会产生漏液等安全问题,从而工作过程比较安全可靠。但是镍镉电池本身存在着缺陷性的问题,即镍镉电池在使用过程中存在着严重的记忆效应,同时镍镉电池中的镉元素也可能会对环境产生污染[12]。因此,镍镉电池目前已逐渐被更加环保且无记忆效应的镍氢电池所取代。

2.2.2 镍氢电池

由于镍镉电池的污染性较强、环境成本较大,同时镍镉电池存在着严重的记忆效应,所以镍氢电池作为镍镉电池的替代品而产生。镍氢电池的正极活性物质为NiOH,负极活性物质由原来镍镉电池中污染性较强的氧化镉变为了金属氢化物,与铅酸电池所不同的是镍氢电池的电解液为碱性物质[13],且一般为6 mol/L的氢氧化钾溶液,镍氢电池的充放电化学反应如式(3)所示

与镍镉电池相比,镍氢电池最大的优点便是具备较好的环保性,其次镍氢电池还有着更好的低温性能。在锂离子电池兴起之前,镍氢电池是便携式电子设备电源的主要选择。但是随着锂离子电池逐渐占据通信设备领域的电源市场,镍氢电池的应用前景也遭到了巨大冲击,且镍氢电池在混动汽车领域的市场份额也受到了一定的影响。然而镍氢电池相对锂离子电池的优势便是拥有更高的安全性[14],这也使得镍氢电池不会完全被锂离子电池所取代。

2.3 锂离子电池

2019年,诺贝尔化学奖授予了三位为锂离子电池发展做出巨大贡献的科学家古德纳夫、惠廷厄姆与吉野彰。与铅酸电池、镍系电池相比,锂离子电池的工作电压更高(可达到3.5 V以上)[15]。1991年,索尼公司推出了全球第一款商用锂离子电池,当时所生产的锂离子电池能量密度仅为80 W·h/kg,而目前锂离子电池的能量密度已达到300 W·h/kg的水平[16]。按照正极材料分类,锂离子电池可分为钴酸锂电池、锰酸锂电池、钛酸锂电池、三元锂电池和磷酸铁锂电池等类型[17],目前锂离子电池的负极一般为石墨类碳材料,此外还有硅碳复合材料以及其他合金材料[18]。以磷酸铁锂电池为例,锂离子电池的充放电化学反应如式(4)所示

表1 锂离子电池行业规范标准

| 锂离子电池参数 | 消费型 | 动力型 | 储能型 |

|---|---|---|---|

| 单体能量密度/(W·h/kg) | ≥230 | 三元材料≥210 其他材料≥160 | ≥145 |

| 电池组能量密度/ (W·h/kg) | ≥180 | 三元材料≥150 其他材料≥115 | ≥100 |

| 循环次数(容量保持80%) | 500 | 1 000 | 5 000 |

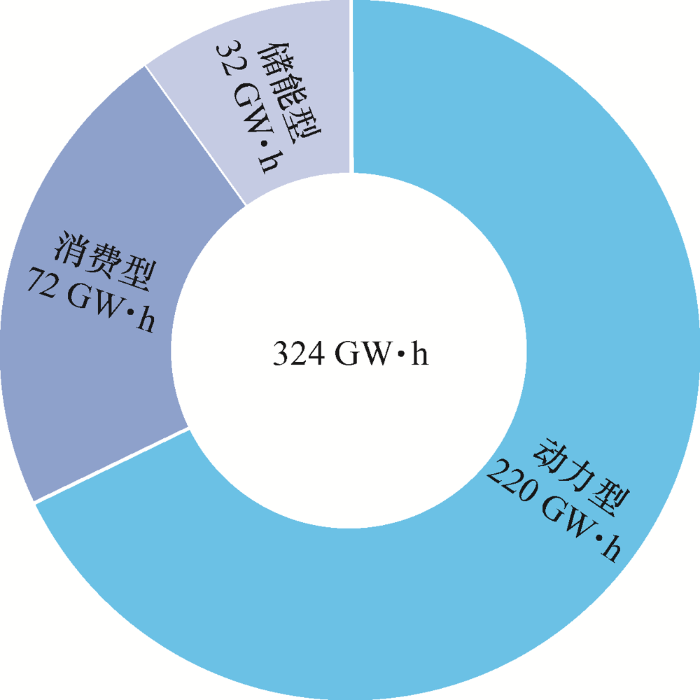

如图2所示,2021年我国锂离子电池产量约为324 GW·h,其中动力型锂离子电池占比最多,约220 GW·h;而消费型与储能型锂离子电池分别为72 GW·h 与32 GW·h。近十年间,磷酸铁锂电池与三元锂电池成为了新能源汽车动力电池市场的主导锂离子电池类型。作为两种目前产业化规模最大的锂离子电池类型,磷酸铁锂电池比三元锂电池有着更高的热稳定性及安全性。同时,磷酸铁锂电池的原材料较简单,制造成本较低,电池的循环寿命也可达3 000次以上,但是磷酸铁锂电池的能量密度较低[21],目前大规模产业化产品仅能达到150 W·h/kg。三元锂电池的优势主要表现在电池能量密度高、耐低温性能好[22],同时三元锂电池可根据正极三元材料的不同配比实现不同的电池性能,但是三元锂电池的热稳定性比较差,容易引发动力电池热失控造成起火甚至爆炸[23]。

图2

二次化学电池作为重要的电源设备已广泛应用于3C产品以及新能源汽车。此外,在航空航天领域也较多采用二次化学电池进行储能。根据表2中的总结可见,各种二次化学电池性能各异。锂离子电池与其他二次电池相比能量密度更高、单体电压更高、电压工作范围更广、电池循环寿命也更长,同时锂离子电池单位成本与自放电率也较低。在所列二次电池中,特殊的是镍镉电池因含有镉元素存在明显的记忆效应。在各种二次化学电池中,铅酸电池多用作汽车的起动电源,而镍镉电池由于存在严重的记忆效应而逐渐地被镍氢电池所代替,镍镉电池与镍氢电池在消费品市场的应用也在世纪初受到了锂离子电池的冲击。尽管液态锂离子电池在消费品市场领域以及动力电池领域占据了较大的市场份额,但液态锂离子电池被采用为新能源汽车动力电池时易引发热失控造成起火事故[24]。而解决锂离子电池安全性问题也是固态锂电池研发人员想要实现的愿景,因此具有高安全性的固态锂电池的发展也契合了新能源汽车动力电池行业发展的需要。

表2 化学电池性能参数

| 电池参数 | 铅酸 电池 | 镍镉 电池 | 镍氢 电池 | 液态锂电池 | 固态锂电池 |

|---|---|---|---|---|---|

| 质量能量密度/(W·h/kg) | 40~70 | 40~60 | 60~120 | 120~250 | 300~700 |

| 体积能量密度/(W·h/L) | 65~80 | 160~180 | 320~350 | 200~400 | 400~ 1 200 |

| 循环次数 (容量保持80%) | 400~600 | 500~ 1 000 | 500~ 1 800 | 800~ 3 000 | 1 000 |

| 单体额定 电压/V | 2 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | — |

| 电压工作 范围/V | 1.5~2.4 | 1.0~1.4 | 1.0~1.4 | 2.7~4.2 | — |

| 安全性 | 较安全 | 较安全 | 较安全 | 安全 | 很安全 |

| 有害物质 | 铅 | 镉 | 无 | 无 | 无 |

| 单位成本/[元/(W·h)] | 0.6 | 7.5 | 2.5~5.5 | 0.7~1.8 | 1.9~3.5 |

| 记忆效应 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 |

| 每月自放电率(%) | 15~30 | 15~30 | 25~35 | 2~5 | — |

3 固态锂电池技术分析

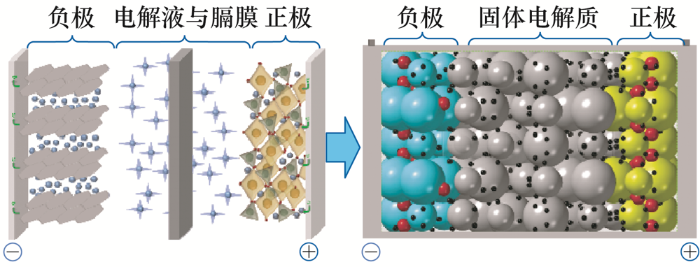

固态锂电池作为新一代锂离子电池技术已引起全球性的研究热潮,主要研究方向为固态锂电池电解质以及负极的相关技术。目前固态锂电池所采用的各种固态电解质的特性各不相同,而电极-电解质两者之间的界面问题也是固态锂电池目前存在的关键性问题。

3.1 固态锂电池电极

图3

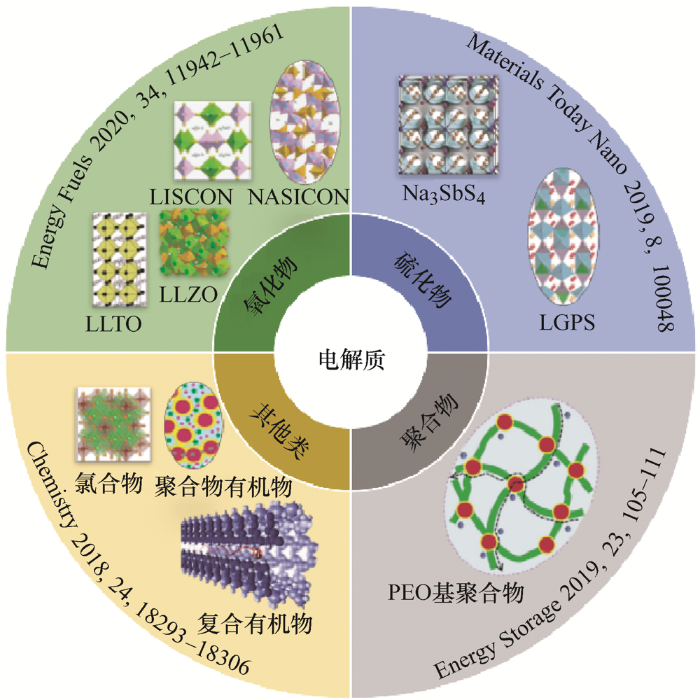

3.2 固态锂电池电解质

图4

3.2.1 氧化物基固态锂电池

氧化物固态电解质的特点是热稳定性和化学稳定性好,同时氧化物固态电解质具备较宽的电化学窗口。根据化学结构的不同可将氧化物固态电解质细分为LISCON型、NASICON型、钙钛矿型(LLTO)与石榴石型(LLZO)等种类[30-31]。LISCON型氧化物固态电解质为锂离子超导体,但该种结构的氧化物固态电解质离子电导率较低,同时也存在电解质与电极界面接触不稳定的问题,实现产业化困难较大。NASICON型氧化物固态电解质称为钠超离子导体,该种结构可允许不同的金属阳离子组合,可通过体相掺杂与改善晶界缺陷,得到具备高离子电导率的NASICON型电解质[32]。固态电解质也存在与锂金属负极接触不稳定现象,仍未解决固态锂电池的界面阻抗问题。钙钛矿型氧化物固态电解质一般为碱土金属组成的钛酸盐,可通过固相法或溶胶凝胶法制备,其离子电导率最高可达1.43×10-3 S/cm。石榴石型氧化物固态电解质对锂金属负极的稳定性较好,同时该类电解质热稳定性也较好,但与电解质- 电极接触也存在着界面问题[33]。

综上,氧化物基固态锂电池的性能因电解质结构的不同表现出不同的特性。目前,氧化物固态电解质已被TDK等公司应用在薄膜型固态锂电池,但是将氧化物薄膜型固态锂电池串并联成大容量电池工艺困难、成本较大,因此目前氧化物电解质不适宜用于大容量动力电池。

3.2.2 硫化物基固态锂电池

硫化物固态电解质的优点是在室温下具有较高的离子电导率(10-4~10-2 S/cm)。目前,实验室研究阶段已研发出可与液态电解质离子电导率相媲美的硫化物电解质。同时,硫化物固态电解质的机械特性、热稳定性以及延展性表现不错。与氧化物固态电解质相比,硫化物固态电解质的硬度较低。因此,可通过挤压提升硫化物固态电解质的致密度,进而改善电解质-电极界面接触状态[34]。但硫化物固态电解质的缺点也比较明显,即硫化物固态电解质的电化学窗口较窄(1.71~2.31 V)、化学稳定性较差,且硫化物固态电解质与空气中的水分容易发生反应,产生有害气体H2S[35]。因此,硫化物固态电解质的生产过程需要惰性气体环境,而硫化物固态电解质常用的制造工艺有熔融淬火法、机械球磨法以及湿法工艺[36-37]。清华大学南策文团队通过静电纺丝技术制备了一种固态电解质膜,将其包覆在硫化物固态电解质表面,研制出了20 000次循环后仍有71%容量的纽扣型电池[38],而这也是目前全固态锂电池所能达到的最高循环次数。

综上,硫化物固态电解质的离子电导率相比其他种类固态电解质较高,研发潜力也最大,但硫化物固态电解质的化学稳定性较差,产业化成本以及难度也较大。

3.2.3 聚合物基固态锂电池

3.2.4 其他固态锂电池

氧化物、硫化物与聚合物固态电解质是目前实验室研究与产业化过程主流的三种固态电解质,除此三种固态电解质之外,也有实验室在进行卤化物固态电解质的研究。卤化物固态电解质主要包含了溴化物、碘化物以及氟化物。卤化物固态电解质具有较高的理论室温离子导电率(大于10-3 S/cm)和更高的电化学稳定窗口(6 V)。但卤化物固态电解质目前真正能达到的离子电导率较低[47],发展速度较慢。因此,较少的企业选择卤化物固态电解质路线进行产业化研究。

除了卤化物及其他单一种类的固态电解质外,复合固态电解质也逐渐成为固态锂电池研究的热点[48]。

图5

4 固态锂电池应用前景分析

随着技术的不断积累,固态锂电池也逐渐开始从实验室研究转向企业的落地试生产。目前的固态锂电池样品按照其尺寸与外形可分为薄膜型与大容量型两类,其中大容量型固态锂电池多为软包电池。在两类电池中,薄膜型固态锂电池容量较小,多用于消费型电子产品或者可穿戴设备,产业化难度也相对较小。而大容量固态锂电池一般用于新能源汽车等载运工具的储能蓄电池,实现产业化技术难度较大,仍需要技术积累并解决关键性问题。

4.1 固态锂电池产业化进展

目前新能源领域对固态锂电池产业化研发同样以硫化物、氧化物、以及聚合物固态电解质为主。如表3所示,硫化物固态电解质研究路线主要以宁德时代、SAMSUNG、TOYOTA等规模较大、技术积累较雄厚的企业为主,这是因为硫化物固态电解质研发成本较大,同时硫化物固态电解质也具备着最大的应用潜力。宁德时代作为目前动力电池的行业龙头,在固态锂电池方向的研究也取得了一定进展,已申请了十余项固态锂电池电极材料以及电解质制备方法相关的发明专利。而宁德时代所公开的专利也多与硫化物固态电解质相关,其中包含了Li2S、P2S5与MxS2O3复合的一种玻璃相与陶瓷相均匀混合的玻璃陶瓷硫化物固态电解质等发明[51],并且宁德时代已经在2021年做出了固态电池样品,但是实现规模产业化还比较困难。恩力动力也是国内选择硫化物固态电解质路线研究的企业之一,其第一代产品为固液混合态电解质,而目前该半固态产品已完成中试阶段。

表3 固态锂电池研发企业路线选择

| 电解质 | 氧化物 | 硫化物 | 聚合物 |

|---|---|---|---|

| 代表 企业 | 赣锋锂业、 辉能科技、 清陶能源、 村田制作、 比亚迪、 卫蓝新能源、 QuantumScape、 SONY、TDK | 宁德时代、TOYOTA、SAMSUNG、Panasonic、 恩力动力、 Solid Power、 LG化学 | Solid Energy、Ionic Materials、 法国博洛雷 |

国外企业中,日本企业在大力推广燃料电池过程中也在积极布局固态锂电池领域。丰田对硫化物固态锂电池的布局较早,同时所申请的专利数量也最多。其核心专利主要包括三元硫化物固态电解质以及含卤素的硫化物固态电解质、硫化物固态电解质制造过程中的部分创新性工艺以及石榴石型氧化物固态电解质[52]。欧美企业Solid Power也是选择发展硫化物固态锂电池,目前已完成自动化试生产线的安装,预生产锂电池为高能量密度富硅负极,因此Solid Power并未能实现锂金属负极的使用,但其固态锂电池产品单体能量密度仍可达390 W·h/kg,故宝马与福特等车企也纷纷选择与Solid Power合作[7,53]。此外三星SDI的全固态锂电池专利数量仅次于丰田,而早在2020年三星SDI就表示将在2027年开始量产固态锂电池,其固态锂电池制造试验线也在2022年启动。除了上述硫化物固态电池研发企业之外,还有日本松下、出光兴产以及韩国LG等公司在硫化物固态锂电池领域的专利数量处于领先地位[52],并且也在加大硫化物固态锂电池的研发投入。

如表3所示,氧化物固态电解质路线主要以赣锋锂业、辉能科技、清陶能源、村田制作、比亚迪、卫蓝新能源、QuantumScape、SONY及TDK等公司为主。QuantumScape已公布其采用的电解质为100%氧化物陶瓷电解质,且目前循环1 000次以后容量剩余率仍可达80%,至今QuantumScape已经可生产出16层固态电池,且能够进行500次充电循环,现在也在研发攻克20层固态锂电池,预试验生产线也在建设之中。QuantumScape在氧化物固态锂电池领域的潜力与优势也吸引了大众集团的合作[7,54]。而TDK与村田制作虽然拥有大量的固态锂电池相关专利,但是他们所研发的产品均致力于3C领域的应用。TDK致力于小容量全固态锂电池的研究以及可穿戴设备中的应用;2017年村田制作收购SONY的电池部门进军固态电池行业,并同样致力于可穿戴设备的电子零配件电源,因此TDK与村田制作所研究产品多为容量较小的薄膜型产品,对于Ah级别的动力电池参考价值较小[52]。

国内以氧化物固态电解质为固态锂电池研究路线的企业中,赣锋锂业目前已开发出固液混合态锂电池,而清陶能源的QT-360高能量密度(368 W·h/kg)固态锂电池也在2021年底通过国家强检认证测试[55]。此外,比亚迪在氧化物固态锂电池领域已公布多项专利,但并未进行固态锂电池的量产。卫蓝新能源也是国内氧化物路线研究企业之一,其采用了氧化物固态电解质与原位固态化相结合的方式[56],目前半固态电池能量密度最高可达到600 W·h/kg(25 A·h)。同时,其生产的能量密度达270 W·h/kg的固液混合电池已应用在无人机领域。辉能科技致力于开发氧化物陶瓷电解质,该公司于2017年建设固态电池试产线并已进行试产,目前,其固态电池预计于2023年开始小规模量产。

国内外对聚合物固态电解质研发投入较大的企业包括了法国博洛雷、Solid Energy。博洛雷公司是固态电池商业化开发的先驱,博洛雷早在2011年就在自主研发的电动汽车与电动巴士中试用容量为30 kW·h的聚合物固态锂电池,其采用了锂负极搭配磷酸铁锂的电极组合方式以及电解质的卷对卷工艺进行量产,但电池能量密度仅为100 W·h/kg,且这种聚合物固态电池在使用中需要采用加热器加热的方式,保证固态电池内部的锂离子电导率[57]。而Solid Energy固态锂电池则是采用了聚合物与氧化物复合电解质以及硅碳负极,其产品所能达到的能量密度为340 W·h/kg,循环寿命大于1 000次。

在排放标准越来越严格、对电池能量密度要求越来越高的情况下,发展固态电池是较为有效的途径。由于固态锂电池不包含电解液,不需要考虑漏液、鼓包等问题,固态电池的成组技术也有希望在液态锂离子电池的技术基础上进行改进。目前企业的研究进展大都停留在中试阶段与试产线建造阶段,而现阶段装车测试的大部分固态电池实际为固液混合态电池,且负极并不是锂金属负极,所以还不能称为固态锂电池。锂金属负极技术的发展与固态电解质界面问题的研究是影响全固态锂电池装车使用的关键因素。

4.2 固态锂电池在汽车中的应用前景

表4 固态锂电池车辆应用实例

| 年份 | 企业 | 电解质类型 | 研究进展 |

|---|---|---|---|

| 2011 | 法国 博洛雷 | 聚合物 | 30 kW·h固态聚合物电池, LFP正极锂负极,能量密度110 W·h/kg,为保证电池正常工作温度(60~80 ℃)需要采用加热器 |

| 2021 | 法国博洛雷&戴姆勒 | 聚合物 | 441 kW·h聚合物固态锂电池,工作温度50~80 ℃,电芯能量密度250 W·h/kg,熔融态电解质导致内部短路而失败 |

| 2020 | 丰田 | 硫化物 | 两台丰田LQ概念车搭载固态电池 |

| 2022 | 蔚来汽车 &卫蓝新 能源 | 氧化物 | 预计在2023年将固液混合态锂电池搭载于蔚来ET7车型,能量密度360 W·h/kg |

| 2021 | 赣锋锂业 &东风 | 氧化物 | 单体能量密度350 W·h/kg,400次循环能力,50辆样车投入使用 |

| 2022 | 上汽&清陶 | 氧化物 | 预计2023年搭载清陶长续航固态动力电池产品实现1 000 km以上续航 |

丰田汽车作为固态锂电池专利拥有数量最多的企业,2021年就已在两台LQ概念车中搭载了自研的硫化物固态锂电池,并在完成路试后对其固态锂电池产品进行了拆解研究。可见丰田汽车已将全固态锂电池试装在电动车上进行试验,其固态锂电池计划是2025年实现固态锂电池在新能源汽车中的小规模应用,并在2030年实现稳定的规模性量产。同为日本车企的日产与本田公司同时也在开展固态锂电池领域的研究,日产预计于2024年在横滨建造固态锂电池试点生产线,并于2028年正式实现固态锂电池的装车使用。国内企业中赣锋锂业目前已开发出固液混合态锂电池,且已与东风汽车合作将半固态电池试装在50辆东风风神E70车型中,这也是中国企业将半固态锂电池商业化的初步尝试。2022年蔚来汽车也宣布预计2023年在蔚来ET7车型中搭载卫蓝新能源的固态锂电池产品。此外,上汽选择了与清陶能源合作且预计2023年在新能源车型中搭载固态锂电池。

尽管目前固态锂电池的技术水平还不能实现大规模装车使用,但是大部分汽车企业都已开始提前布局,并与固态锂电池企业签约合作,例如福特、宝马与Solid Power合作,大众汽车与QuantumScape合作等。新能源汽车作为发展潜力巨大的行业,在保证动力电池安全性的前提下不断提高续航能力是未来的发展趋势,而各大车企陆续布局固态锂电池领域也说明了固态锂电池是未来将会替代液态锂离子电池的新一代动力电池产品。固态锂电池不仅可以大幅提高电动汽车的续航能力,也能在高续航能力表现下具备着较低的质量,同时安全性也得到了巨大的提升。而安全性的提升也将会明显减少新能源汽车热失控起火事故的发生率,因此随着固态锂电池相关技术水平的发展以及产业化成本的降低,固态锂电池有可能率先在新能源汽车中实现大容量应用。

4.3 固态锂电池在空间载运工具中的应用前景

空间应用较多的化学电源主要有锌银电池、镍系电池以及锂离子电池,原电池一般用于短期飞行任务的供电,锌银电池一般作为一次能源用于返回卫星或者航天器返回舱,而镍系电池及锂离子电池适用于长寿命的航天器。太阳能电池作为将太阳能转化为电能的半导体部件在航天器运行中起着举足轻重的作用,在太阳能电池种类中,晶体硅电池与砷化镓电池的应用已经较为成熟[62]。

核电源中研究最为成熟的是放射性同位素温差发电器(Radioisotope thermoelectric generator,RTG)。如表5所示,自20世纪60年代起,美国就不断在航天器中尝试采用核电源,其中有子午仪号导航卫星、阿波罗号飞船、先驱者号木星探测器、旅行者号外行星探测器、伽利略号木星探测器等采取了RTG。也有部分航天器虽采用了RTG,但其主要是用于为航天器供热,因为对深空探测航天器,为保证航天器在超低温下正常工作需要采取加热措施。

表5 国际空间电源应用示例

| 年份 | 航天器 | 储能电源类型 | 主要特点 | 年份 | 航天器 | 储能电源类型 | 主要特点 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1961 | 美国子午仪导航卫星 | 放射性同位素热电机(RTG) | 寿命:20~40年 | 2005 | GIOVE-A | 锂离子电池 | AEA公司研制,采用Sony的18650单体,4组蓄电池,60 A·h |

| 1969 | 美国阿波罗号飞船 | 同位素加热器/锌银电池 | — | 2008 | GIOVE-B | 锂离子电池 | SAFT研制,VES100单体,3P9S组成81 A·h |

| 1997 | 美国火星探路者探测器 | 锌银电池 | 电压:27 V,容量:40 A·h,比能量:73 W·h/kg | 2007 | NASA“凤凰号” | 锂离子电池 | 2组,每组8串,25 A·h,共50 A·h |

| 2000 | STRV-1d | 锂离子电池 | 比能量:100 W·h/kg(首次) | 2011 | Pleiades HR-1A | 锂离子电池 | 2组蓄电池组,一组75 A·h,52P8S分四个模块,一个模块13P8S,能量密度107 W·h/kg,工作温度0~40 ℃ |

| 2001 | PROBA | 锂离子电池 | 每月400次充放电循环,放电深度8%~15%,在轨运行时间最长的锂离子蓄电池组(超过10年) | 2011 | NASA“好奇号” | 锂离子蓄电池和热电池/放射性同位素温差发电器 | — |

| 2003 | ESA的火星快车项目 | 锂离子电池 | 能量密度115 W·h/kg,电池组能量1 554 W· h,地面 9 280次循环,放电深度5%~67.55% | 2010 | 国际空间站 | 镍氢电池/锂离子电池 | 2020年国际空间站所使用的镍氢电池已全部更换为锂离子蓄电池,但是备用电源仍为镍氢电池组 |

| 2004 | W3A卫星 | 锂离子电池 | 国际第一颗采用锂离子电池组的高轨道卫星,首次将锂离子蓄电池组应用于GEO卫星,SAFT所研制,单体能量密度:125 W·h/kg,单体并联18 kW·h,单体串联50 V | 2013 | Alphasat(阿尔法)卫星 | 锂离子电池 | SAFT所研制,采用第五代高比能量(153 W·h/kg)锂离子电池单体VES180,6P23S |

自本世纪之初,NASA计划或者已经将锂离子电池应用于行星着陆器、行星漫游车、行星轨道飞行器、地球轨道航天器以及宇航员设备等多种场景。目前国外航天用锂离子电池制造商主要有法国SAFT、美国EnerSys、英国ABSL、美国Quallion等[63],而国内的空间用锂离子电池主要由中国电子科技集团公司第十八研究所与上海空间电源研究所(811所)生产。目前国内在轨运行航天器所用锂离子蓄电池电池组能量密度普遍为125~140 W·h/kg。与新能源汽车动力电池所不同的是,航天器高度重视锂离子电池的安全性[64],因此在轨运行航天器需要进行高安全性以及高可靠性的电源系统设计,并需要充分考虑锂离子电池在轨运行管理。

目前ABSL公司所生产的空间用锂离子电池主要是由索尼18650单体组成的28V&126Ah的电池模组。且ABSL公司持续与NASA合作,其生产的锂离子蓄电池已服役于LRO、GPM、JPSS-1等飞行器,也曾应用于NASA的Solar Dynamic Observatory任务。其次,ABSL公司产品也包含18650单体组成的10.8 V & 11.6 A·h的小型模组,其主要适用于小型卫星。法国SAFT也有28V航天级电池系统,其容量为3 A·h,其可以承受发射器产生的极大冲击(1 300 G)与随机振动(40 Grms),并具有单独充电路径以及可提供过充检测与预防功能,该蓄电池组具备内置加热器以调节电池工作中的温度。SAFT也具备用于发射器的棱柱形与圆柱形锂离子电池,依靠着电子保护电路、充电器故障时的内置式断路器、安全阀、关机隔离器等措施,其也具备着非常高的安全性,SAFT航天级蓄电池组还具备着非常宽的温度工作区间(充电:-20~+60 ℃/放电:-50~+60 ℃),循环寿命可达600~1 000次,能量密度为385 W·h/L & 180 W·h/kg [59]。航天用蓄电池组多为进行特殊设计的特种电源,国内自2007年开始将锂离子电池组应用于空间领域。而现阶段,我国航天器用蓄电池组多为锌银电池与锂离子电池。近年来我国空间电源应用如表6所示,可见锂离子蓄电池在空间中的应用范围逐步扩大[65]。比如空间站天河核心舱与神舟十二号飞船储能电源均为锂离子电池。此外,锌银蓄电池在我国航天器中仍具备着可持续性应用,因为锌银电池的突出优点是体积小、重量轻、容量大,且锌银蓄电池可进行大电流放电并耐振,锌银电池的可靠性与安全性也较好,因此神舟十四号飞船的储能电源仍采用了贵州梅岭电源研制的锌银蓄电池。

表6 近年中国空间电源应用示例

| 年份 | 航天器 | 储能电源类型 | 主要特点 |

|---|---|---|---|

| 2016 | 天宫二号空间实验室 | 镍氢电池 | 3组6个镍氢电池模块,总容量120 A·h |

| 2020 | 嫦娥五号 | 锂离子电池 | 钴酸锂正极、石墨负极能量密度:195 W·h/kg (目前航天用最大值) |

| 2021 | 空间站天和核心舱 | 锂离子电池 | 6组锂离子蓄电池,每组66个单体电池,充电温度检测,需要定期在轨更换锂离子电池 |

| 2021 | 神舟十二号 | 锂离子电池 | 采用陶瓷隔膜,防止内短路,电池组使用阻燃材料,防止热失控 |

| 2022 | 神舟十四号 | 锌银蓄电池 | 贵州梅岭电源研制,工作温度0~50 ℃,寿命10个月 |

固态锂电池在能量密度方面与前三代空间用储能电池具备着明显的优势,在同样的容量要求下可大幅缩减飞行器电源系统的总质量。其次,固态锂电池的安全性相比液态锂离子电池有了明显提升,不会产生漏液、鼓包等安全问题。因此,如采用固态锂电池作为空间储能电池,则空间电源系统储能电池安全性设计成本可明显降低。但目前固态锂电池的寿命相较其他蓄电池来说比较短(1 000次左右),且固态锂电池的界面问题始终不能得到完美解决。因此,固态锂电池界面问题以及寿命问题是困扰其产业化应用及空间应用的关键所在。

4.4 固态锂电池在其他载运工具中的应用前景

固态锂电池不仅在汽车领域以及空间领域拥有较广阔的应用前景,在其他载运工具之中也具备着一定的应用前景,例如轨道交通、船舶、飞机等领域。

目前,我国轨道交通主要可分为铁路与地铁,而两者均需要备用电源,轨道交通列车供电电压一般为110 V,工作温度范围为-20~60 ℃。我国轨道交通在2007年由上海铁道科学院首度实现锂离子电池装车使用。2008年苏州星恒电源成立了专门的铁道专用电池应用技术团队,并在郑州铁路段成功采用磷酸铁锂电池实现了装车试验。但锂离子电池在轨道交通领域并未形成大规模应用,主要原因是锂离子电池的管理系统比较复杂,同时维护成本较高。铁路交通在原有的铅酸电池以及镍氢电池体系下具备着电池更换的便捷性与替换性,因此更倾向于选择替换性强的镍氢蓄电池,比如中车四方镍氢蓄电池产品在我国轨道交通领域仍占据主导地位。安全性更高、能量密度更大的固态锂电池替换现有的轨道交通工具中的传统电池的可能性也较低,但固态锂电池未来在新制造的轨道交通工具中具备着较大的应用可能性[68]。

随着地方政策逐渐开始在某些封闭水域禁行燃油船舶,电动船舶的发展也迎来了曙光。据统计截至2019年5月底,全球电动船舶共155艘已经下水或正在建造中,而电动船舶所搭载的电池组类型主要为锂离子电池,电动船舶用蓄电池组容量可达1 000~4 000 kW·h,主要为短途客运船、渡轮、观光游览船以及短途货轮等[69]。船舶领域也因轮船用途以及吨位的不同对于锂离子电池的选取也不尽相同。与其他载运工具所不同的是,船舶用蓄电池应能适应潮湿、盐雾、油雾等特殊环境,其次也应适应振动和冲击以及具备宽工作温域。2015年世界首艘大型纯电力推进船舶Ampere号下水,其具备着120辆汽车以及360名乘客的承载能力,该船舶蓄电池组为锂离子聚合物电池组,容量达到了1 MW·h。国内目前同样拥有纯电力渡船“君旅号”,而“君旅号”所搭载的亿纬锂能所生产的锂离子蓄电池组仅重量就达到了25 t,且整船电池容量也达到了2.28 MW·h[70]。由此可见,锂离子电池不仅在水路两栖快艇中有着广泛应用,在大吨位船舶中也有尝试,而尝试发展纯电池动力船舶也成为研发新方向[71]。但目前船舶用锂离子电池标准法规尚不完善,相关的锂离子电池管理技术水平不足,锂离子电池在船舶中的应用规模并不算大。随着固态锂电池技术水平的提高,在大容量蓄电池领域固态锂电池能量密度高的优势将会大幅降低船舶蓄电池组重量,进而提高电动船舶续航能力,推动纯电动船舶行业的新发展。

飞机是对于蓄电池安全性要求较高的载运工具,锂离子电池在民航飞机中的应用也遇到了诸多问题,2013年就曾有一架波音787飞机机身后部的锂离子电池组发生热失控而起火,而同年波音787飞机又发生多起锂离子电池热失控导致的类似安全事故。为了应对公众恐慌,所有波音787飞机在2013年暂时停止飞行,但是在修复了锂离子电池组系统设计缺陷并复飞之后,波音787飞机在2014年再次发生锂离子电池热失控导致的起火事故[72]。通过波音787的多次事故可以证明,锂离子蓄电池组管理系统的设计很难保证零起火风险,因此也难以达到飞机用蓄电池的要求。而锂离子电池在其他机型中也有部分尝试,比如当前已有电池企业研发出300 W·h/kg的电动飞机锂离子动力电池且已经应用在电动垂直起降飞机领域。因此,固态锂电池首先需要具备足够的安全性是其能够在飞机领域应用的前提,而目前固态锂电池技术发展仍不成熟,因此固态锂电池在飞机中的应用还有待观望。

5 结论

液态锂离子电池的安全性是一直困扰电动汽车安全的技术性难题,而能量密度更高、安全性更好的固态锂电池已经得到了高校以及全球各个企业的深入研究。尽管固态锂电池相比液态锂离子电池拥有着较大优势,但固态锂电池要实现产业化应用仍然需要技术的成熟与积累,原因在于目前固态锂电池仍然存在着一些技术性问题,比如电极-电解质界面问题,固态锂电池内部固-固接触时会造成接触界面不充分导致低锂离子电导率以及高界面阻抗,进而影响固态锂电池的工作性能。而半固态锂电池则是实现液态锂离子电池向全固态锂电池过渡的有效路线。

目前,固液混合态锂离子电池已开始在3C领域以及新能源汽车中尝试应用。全球各个固态锂电池研发企业均表示全固态锂电池需要在2030年左右才可以实现规模性量产,而目前已有柔性薄膜聚合物固态锂电池应用于便携性电子设备,因此全固态锂电池也将可能率先在容量较小的电子产品领域获得应用。与3C产品不同的是,载运工具所用动力电池为大容量电池,因此固态锂电池用作动力电池技术难度更大。目前,陆续有企业尝试在新能源汽车中应用固液混合态锂电池,而传统车企也逐渐与固态锂电池研发企业合作,因此随着固态锂电池技术不断成熟,有希望在2030年前后小规模应用于新能源汽车。现阶段液态锂离子电池在航天器、船舶和轨道交通等其他载运工具中也均有应用,但由于这些种类载运工具产量较少、工作环境较特殊,因此需要进行特殊安全性设计,因而固态锂电池在航天器、船舶等其他载运工具中的应用需要综合考虑安全性以及电源系统的设计成本。

参考文献

Questions and answers relating to lithium-ion battery safety issues

[J].DOI:10.1016/j.xcrp.2020.100285 URL [本文引用: 1]

动力电池梯次利用储能系统电热安全研究现状及展望

[J].

Status and prospect of safety studies of cascade power battery energy storage system

[J].

锂离子动力电池外部短路测试平台开发与试验分析

[J].

Experimental platform development and characteristics analysis of external short circuit in lithium-ion batteries

[J].

A review of lithium ion battery failure mechanisms and fire prevention strategies

[J].

DOI:10.1016/j.pecs.2019.03.002

[本文引用: 1]

Lithium ion batteries (LIBs) are booming due to their high energy density, low maintenance, low self-discharge, quick charging and longevity advantages. However, the thermal stability of LIBs is relatively poor and their failure may cause fire and, under certain circumstances, explosion. The fire risk hinders the large scale application of LIBs in electric vehicles and energy storage systems. This manuscript provides a comprehensive review of the thermal runaway phenomenon and related fire dynamics in singe LIB cells as well as in multi-cell battery packs. Potential fire prevention measures are also discussed. Mitigating the hazards associated with a growing number of LIB applications represents a significant new challenge for the fire safety engineering community. Some perspectives and outlooks on the future of LIB fire safety research and safety engineering are given. (C) 2019 Elsevier Ltd.

Solid-state lithium batteries:Safety and prospects

[J].DOI:10.1016/j.esci.2022.02.008 URL [本文引用: 1]

Electrochemo-mechanical effects as a critical design factor for all-solid-state batteries

[J].DOI:10.1016/j.cossms.2021.100977 URL [本文引用: 1]

固态锂电池研究及产业化进展

[J].

Research and industrialization progress of solid-state lithium battery

[J].

Interfaces and interphases in all-solid-state batteries with inorganic solid electrolytes

[J].

DOI:10.1021/acs.chemrev.0c00101

PMID:32603100

[本文引用: 1]

All-solid-state batteries (ASSBs) have attracted enormous attention as one of the critical future technologies for safe and high energy batteries. With the emergence of several highly conductive solid electrolytes in recent years, the bottleneck is no longer Li-ion diffusion within the electrolyte. Instead, many ASSBs are limited by their low Coulombic efficiency, poor power performance, and short cycling life due to the high resistance at the interfaces within ASSBs. Because of the diverse chemical/physical/mechanical properties of various solid components in ASSBs as well as the nature of solid-solid contact, many types of interfaces are present in ASSBs. These include loose physical contact, grain boundaries, and chemical and electrochemical reactions to name a few. All of these contribute to increasing resistance at the interface. Here, we present the distinctive features of the typical interfaces and interphases in ASSBs and summarize the recent work on identifying, probing, understanding, and engineering them. We highlight the complicated, but important, characteristics of interphases, namely the composition, distribution, and electronic and ionic properties of the cathode-electrolyte and electrolyte-anode interfaces; understanding these properties is the key to designing a stable interface. In addition, conformal coatings to prevent side reactions and their selection criteria are reviewed. We emphasize the significant role of the mechanical behavior of the interfaces as well as the mechanical properties of all ASSB components, especially when the soft Li metal anode is used under constant stack pressure. Finally, we provide full-scale (energy, spatial, and temporal) characterization methods to explore, diagnose, and understand the dynamic and buried interfaces and interphases. Thorough and in-depth understanding on the complex interfaces and interphases is essential to make a practical high-energy ASSB.

铅酸蓄电池的发展、现状及其应用

[J].铅酸蓄电池(简称铅酸电池)从问世至今已有150多年的历史,因其价格低廉、技术成熟、性能可靠等优势,已成为目前化学电源中产量最大、应用最广的二次电池,长期以来被广泛应用于社会生产和生活的多种场合。本文介绍了铅酸电池的工作原理、发展历史、技术演化、结构组成和应用现状。在此基础上,展望了铅酸电池的未来发展方向和应用前景。

Development,present status and applications of lead-acid battery

[J].<p> Invented more than 150 years ago, lead-acid battery has been the dominant portion in the second battery market with the widest applications in industry and daily life due to its unique advantages, such as low cost, mature technology,reliable performance and sound safety. In this paper, the principle, the history, the invention processes, the components, and the applications of lead-acid battery are reviewed. Finally, the future development directions and application prospective of lead-acid batteries are discussed.</p>

规模化储能技术在电力系统中的需求与应用分析

[J].

An analysis of requirements and applications of grid-scale energy storage technology in power system

[J].

铅酸电池现状及发展

[J].

Overview of the current situation and development of lead-acid battery

[J].

混合动力汽车用镍氢电池的现状及发展分析

[J].

Status quo and development analysis of MH/Ni battery for hybrid electric vehicle

[J].

镍氢电池在电动汽车上的发展

[J].

Development of nickel-metal hydride batteries in electric vehicles

[J].

循环使用与储存条件对石墨/ LiCoO2电池寿命的影响分析

[J].

Effect analysis of recycling and storage conditions on graphite/LiCoO2 battery life

[J].

高能量密度锂电池开发策略

[J].

Development of strategies for high-energy-density lithium batteries

[J].

锂离子电池基础科学问题(Ⅷ)—负极材料

[J].

Fundamental scientific aspects of lithium batteries (Ⅷ):Anode electrode material

[J].

锂离子电池行业规范条件(2021年本)

[EB/OL]. [2021-12-10]. https://wap.miit.gov.cn/cms_files/filemanager/1226211233/attach/202112/3386cbfcac5340fcbf02197c47bdb98f.pdf.

Lithium-ion battery industry specification conditions (2021 version)

[EB/OL]. [2021-12-10]. https://wap.miit.gov.cn/cms_files/filemanager/1226211233/attach/202112/3386cbfcac5340fcbf02197c47bdb98f.pdf.

Comparative analysis of lithium iron phosphate battery and ternary lithium battery

[J].

锂离子电池正极材料低温性能衰退机理研究

[J].

Study on the cathode materials’ deterioration mechanism for lithium-ion batteries at low temperature

[J].

Thermal runaway characteristics and failure criticality of massive ternary Li-ion battery piles in low-pressure storage and transport

[J].DOI:10.1016/j.psep.2021.09.031 URL [本文引用: 1]

2021年我国电池产销情况

[J].

Production and sales of batteries in China in 2021

[J].

Progress and perspective of the cathode/electrolyte interface construction in all-solid-state lithium batteries

[J].DOI:10.1002/cey2.129 URL [本文引用: 1]

Constructing an interface compatible Li anode in organic electrolyte for solid-state lithium batteries

[J].DOI:10.1016/j.est.2019.101142 URL [本文引用: 1]

全固态锂电池的固态电解质进展与专利分析

[J].

Advance and patent analysis of solid electrolyte in solid-state lithium batteries

[J].

A panoramic view of Li7P3S11 solid electrolytes synthesis,structural aspects and practical challenges for all-solid-state lithium batteries

[J].DOI:10.1016/j.cjche.2021.09.021 URL [本文引用: 1]

全固态锂电池关键材料—固态电解质研究进展

[J].

Research progress of key materials for all-solid-state lithium batteries

[J].

A review of solid-state lithium-sulfur battery:Ion transport and polysulfide chemistry

[J].DOI:10.1021/acs.energyfuels.0c02647 URL [本文引用: 1]

石榴石型固态锂电池中的物理问题

[J].

Fundamental physics problems in all solid state batteries

[J].

All-solid-state lithium batteries with sulfide electrolytes and oxide cathodes

[J].DOI:10.1007/s41918-020-00081-4 URL [本文引用: 1]

柔性硫化物固态电解质研究进展

[J].

Research progresses on flexible sulfide solid electrolytes

[J].

Super long-cycling all-solid-state battery with thin Li6PS5Cl-based electrolyte

[J].DOI:10.1002/aenm.202270105 URL [本文引用: 1]

3D flame-retardant skeleton reinforced polymer electrolyte for solid-state dendrite-free lithium metal batteries

[J].DOI:10.1016/j.jechem.2022.03.010 URL [本文引用: 1]

高压直流电容器电介质研究现状

[J].

Research status on solid dielectric material in HVDC capacitor

[J].

A cerium-doped NASICON chemically coupled poly (vinylidene fluoride-hexafluoropropylene) -based polymer electrolyte for high-rate and high-voltage quasi-solid-state lithium metal batteries

[J].DOI:10.1016/j.jechem.2022.06.030 URL [本文引用: 1]

固态锂电池聚合物电解质研究进展

[J].

Research progress of polymer electrolyte for solid state lithium batteries

[J].

Deep eutectic solvent-based polymer electrolyte for solid-state lithium metal batteries

[J].DOI:10.1016/j.jechem.2022.02.026 URL [本文引用: 1]

Fundamentals of inorganic solid-state electrolytes for batteries

[J].

DOI:10.1038/s41563-019-0431-3

PMID:31427742

[本文引用: 1]

In the critical area of sustainable energy storage, solid-state batteries have attracted considerable attention due to their potential safety, energy-density and cycle-life benefits. This Review describes recent progress in the fundamental understanding of inorganic solid electrolytes, which lie at the heart of the solid-state battery concept, by addressing key issues in the areas of multiscale ion transport, electrochemical and mechanical properties, and current processing routes. The main electrolyte-related challenges for practical solid-state devices include utilization of metal anodes, stabilization of interfaces and the maintenance of physical contact, the solutions to which hinge on gaining greater knowledge of the underlying properties of solid electrolyte materials.

高储能聚合物材料复配体系研究进展

[J].

Progress on high energy storage polymer material composite system

[J].

Progress and perspectives on halide lithium conductors for all-solid-state lithium batteries

[J].

Progress and prospect on failure mechanisms of solid-state lithium batteries

[J].DOI:10.1016/j.jpowsour.2018.04.055 URL [本文引用: 1]

Using LLTO with vertically aligned and oriented structures to improve the ion conductivity of composite solid-state electrolytes

[J].DOI:10.1016/j.mtcomm.2022.104243 URL [本文引用: 1]

SK,solid power plan solid-state batteries

[J].

固态电池关键制造工艺综述

[J].

Overview of key manufacturing processes for solid-state batteries

[J].

固态锂电池电极过程的原位研究进展

[J].

DOI:10.6023/A21060255

[本文引用: 1]

固态锂电池(SSLBs)由于其安全性和潜在的高能量密度优势, 被认为是下一代动力电池的重要发展方向. 然而, 目前仍存在固态电解质离子电导率低, 电极/电解质界面兼容性和稳定性差等瓶颈问题. 为了提高SSLBs的性能, 阐明循环过程中电极、固态电解质及其界面间的动态演化是至关重要的. 在过去的几十年里, 各种先进原位表征技术的出现, 促进了对高性能锂电池内部工作机制的理解, 推动了SSLBs进一步发展. 本综述系统地介绍了近几年原子力显微镜、电子显微镜、X射线显微镜等成像表征技术和拉曼光谱、X-ray基技术、中子深度分析等成分分析技术的原位研究进展. 重点分析了各类表征技术在SSLBs循环过程中形貌和组分的演化, 包括正极材料的相变、形变, 金属锂的沉积/溶解、锂枝晶生长, 固态电解质结构演化和固体电解质中间相的形成, 进一步加深了对固态锂电池的理解.

In situ/operando advances of electrode processes in solid-state lithium batteries

[J].

DOI:10.6023/A21060255

[本文引用: 1]

Solid-state lithium batteries (SSLBs) are considered to be an important development direction for the next generation of power batteries due to their safety and potentially high energy density. However, there are several challenges including low ionic conductivity, poor stability/incompatibility between electrodes and electrolytes at present. To improve the performance of SSLBs, it is very important to clarify the dynamic evolution of electrodes, solid electrolytes, and their interfaces in the cycle process. In the past few decades, the emergence of various advanced in-situ characterization technologies has improved the understanding of the working mechanism of high-performance lithium batteries and promoted further development. Herein, we present a comprehensive overview of the in situ research progress of atomic force microscope, electron microscope, X-ray microscope and other imaging characterization techniques, and component analysis techniques such as Raman spectroscopy, X-ray technology, and neutron depth analysis in recent years. The focus is on the application research of various characterization techniques in morphology and composition evolution processes of the SSLBs, including the phase transformation and deformation of the cathode materials, the deposition/dissolution of lithium metal, the growth of lithium dendrites, the structure evolution of solid electrolytes, and the formation of the solid electrolyte interphase, which strengths the understanding of solid-state lithium batteries.

空间航天器电源技术现状及未来发展趋势

[J].

Summary of present and trend for electrical power system of spacecraft

[J].

空间电源DC-DC变换器的研究

[J].

JI Ruiping. Study of DC-DC converter for space power system

[J].

Evaluation of GaAs solar cells grown under different conditions via hydride vapor phase epitaxy

[J].

Phase II SBIR double layer electrode technology for advanced space power technologies

[J].

Thermo-electrochemical analysis of lithium-ion batteries for space applications using thermal deskto

[J].DOI:10.1016/j.jpowsour.2014.07.020 URL [本文引用: 1]

China’s space power strategy in the new era

[J].DOI:10.1353/apr.2021.0041 URL [本文引用: 1]

低轨卫星电源系统锂离子电池组主被动混合均衡拓扑

[J].

Li-ion battery pack active-passive hybrid equalization topology for low-earth orbit satellite power supply system

[J].

On the future of air and space power

[J].

固态锂电池在轨道车辆的应用研究

[J].

Application research of solid-state lithium batteries in rail vehicles

[J].

动力锂电池与电力推进船舶发展分析

[J].

Power lithium batteries and electric propulsion ship development analysis

[J].

水路交通技术发展趋势

[J].

Development trends of waterway transportation technology

[J].

船舶锂电池舱布置和电气设备配置特点

[J].

Arrangement and electrical equipment configuration of ship lithium battery room

[J].