1 引言

综上所述,现有的配电网拓扑结构辨识方法存在以下问题:① 现有的配电网拓扑结构辨识方法往往是对整个拓扑所有节点、线路的连接关系进行全部重新识别,而实际配电网拓扑的优化重构和线路故障后的重构往往只是部分拓扑结构发生改变,现有的方法对拓扑未发生改变的部分进行重复识别,使得拓扑辨识效率大大降低;② 由于电压量测装置不能覆盖配电网的所有线路、节点,现有的大量依靠配电网完整电压量测数据进行拓扑结构辨识的方法缺乏实用意义;③ 近年来分布式电源的大量接入改变了传统配电网的电气特性。分布式电源向配电网输送的功率抬升了接入点的电压,有些线路的潮流方向甚至发生改变。这些变化使得一些基于传统配电网的拓扑辨识方法出现识别错误,甚至失效。

针对以上问题,本文在分析配电网节点注入功率变化的基础上,结合“超节点”的概念,提出了识别拓扑改变部分的方法。在此基础上,通过对分布式电源接入前后的配电网功率传输特性和节点电压幅值特性的分析,提出了分段线路、末段线路以及分段线路连接的拓扑结构辨识方法。最后利用算例系统进行了仿真验证。本文的主要研究内容和创新点如下所示。

(1) 通过引入“超节点”概念,基于节点注入功率变化,本文提出了拓扑变化部分的识别方法。该方法不仅能对拓扑的改变进行识别,还能识别出拓扑的改变部分。通过对拓扑改变的部分进行识别,避免了对拓扑未改变部分的重复识别,提高了拓扑辨识效率。

(2) 通过对分布式电源接入前后配电网电气特性的分析,本文提出了变动拓扑的分段辨识方法。该方法仅需采集分段点和末节点的电压量测数据,解决了传统拓扑辨识方法对完整电压量测数据的依赖,很好地适应了配电网电压量测数据不足的现状,提高了方法的实用性。

(3) 本文方法基于分布式电源接入配电网前后的电气特性分析提出,在分布式电源接入时仍能够有效对拓扑结构进行辨识。

2 DG接入前后配电网电气特性分析

2.1 DG接入后功率和电压变化情况

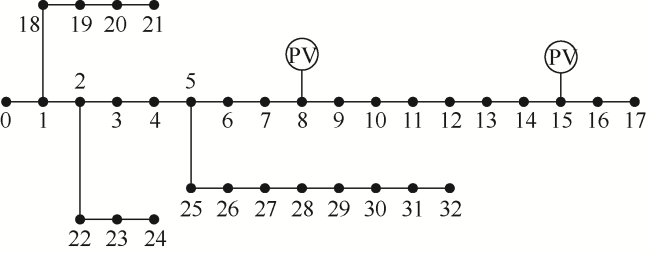

图1

图2

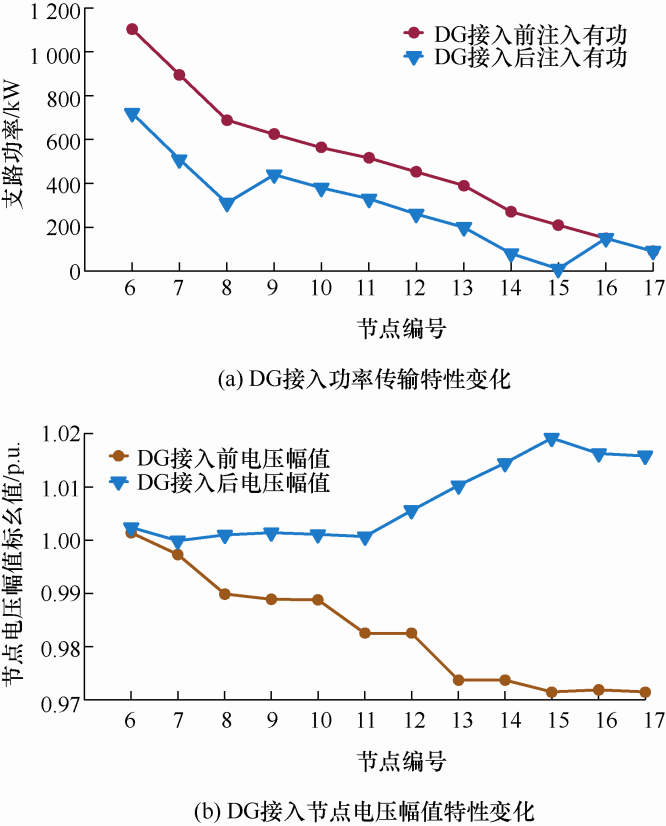

2.2 功率传输特性

如图2a所示,分布式电源的接入改变了配电网的功率传输特性。分布式电源为接入节点提供了部分所需负荷,节点注入功率减小;上游节点由于受到分布式电源接入的影响,节点注入功率同样减小,减小数值近似等于分布式电源向配电网输送功率;下游节点的注入功率不变。此时分布式电源接入节点的注入功率可能小于与之直接相连的下游节点的注入功率。节点注入功率将不再沿配电线路连续递减,而变为分段连续递减,分段点为分布式电源接入节点。

2.3 电压幅值特性

如图2b所示,在没有分布式电源接入时,从配电网首节点出发,由于配电线路存在电压损耗,节点电压幅值将沿配电线路连续递减。

分布式电源的接入改变了配电网的节点电压幅值特性。分布式电源的接入抬升了节点电压,使得接入节点的电压幅值可能高于附近节点的电压幅值,此时节点电压幅值将不再遵循沿配电线路递减的特性。

3 基于“超节点”的拓扑变化识别

3.1 超节点

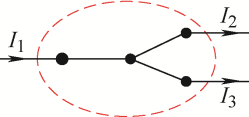

图3

将“超节点”的概念延伸至配电网,如图4所示,此时输入、输出电流变为节点注入、流出功率。节点注入功率如式(1)所示

式中,S为节点注入功率;U为节点电压,I*为节点注入电流的共轭;p为节点注入有功功率,q为节点注入无功功率;节点流出功率与此类似。

图4

当拓扑结构改变时,节点间上下游关系随之改变,节点注入功率显著变化。虽然用户负荷会随时间发生变化,但其远远小于拓扑结构改变带来的节点注入功率变化。即对于配电网中的一个“超节点”而言,无论超节点内部线路连接、供配电关系如何改变,注入、流出超节点的功率近似不变。以节点注入有功功率为例,即

式中,Δpin、Δpout为拓扑变化前后,注入、流出超节点的有功功率变化量。

3.2 节点注入功率变化

3.2.1 超节点内外节点的注入功率变化

我国配电网一般是以“闭环设计、开环运行”为运行方式的辐射状网络,当出现短路故障导致线路断开时,与断开线路及其附近线路形成环路的联络线投入使用,为断开线路的下游线路供电。

如图4所示,节点3-4间拓扑变化时断开线路,节点3、4成为末节点,故注入功率显著减少。联络线7-8投入,为断开线路的下游节点恢复供电;联络线上的7、8节点新增下游线路,故节点注入功率显著增加。此时,状态改变支路3-4与投入联络线7-8所在的非闭合环路中,所有支路(2-3、2-7、3-4、4-5、5-8、7-8)的传输功率均发生改变。

将支路3-4与投入联络线7-8所在的非闭合环路(即图4中虚线内的部分)视为一个超节点,根据第3.1节的分析可知,此时该“超节点”外的节点1、6及其支路1-2、5-6,其节点注入功率和支路传输功率不变。

综上,将注入功率改变的节点及其支路形成的非闭合回路视为一个超节点,图4中虚线内的部分即为一个超节点。以有功功率为例有

式中,i为节点注入功率改变的节点。

3.2.2 线路功率损耗对节点注入功率的影响

某节点的注入功率由该节点及下游节点所带负荷和线路功率损耗两部分组成

式中,Si为某节点及下游节点负荷功率;Sloss为线路损耗功率。

拓扑改变后,整个网络的线路功率损耗随之改变。将注入功率变化的节点及其支路视为一个超节点,根据超节点概念,此时注入、流出超节点的功率近似不变,即超节点内部节点的注入功率变化对其外部节点的注入功率没有影响。此时,由式(4)可知,对于超节点的外部节点,其注入功率将随线路损耗功率变化而变化,但该变化量远远小于拓扑改变部分的节点(即超节点内部的节点)注入功率变化,故忽略线路功率损耗对节点注入功率的影响。

3.3 拓扑变化识别判据

拓扑改变后,超节点外部节点的注入功率近似不变,超节点内部节点的注入功率显著变化。

以有功功率为例,提出基于节点注入功率变化的拓扑变化识别判据如下

式中,i为注入功率改变的节点,j为注入功率不变的节点,V为超节点。

使用拓扑变化识别判据遍历所有节点,将所有注入功率变化的节点归于超节点中,确定开关状态发生变化的支路所在的拓扑范围。使用无功功率进行判断与此类似。判据不仅能对配电网拓扑结构改变进行识别,还能将状态变化的支路范围缩小至节点注入功率改变的超节点中,降低了辨识拓扑的复杂度,缩短了辨识所需时间。而由于判据基于拓扑改变前后节点注入功率变化,故DG接入带来的配电网电压、功率特性变化不会对本文所提方法造成影响。

配电网中,拓扑结构会根据配电网的电压质量,最优化运行条件等进行合理重构、调整。中压配电网的拓扑结构虽然变化频繁,但拓扑结构的变化往往只是局部节点连接关系的变化。故本文在辨识拓扑结构时,仅对发生改变的拓扑进行辨识,对未发生变化的拓扑部分不予识别,这避免了对未改变拓扑的重复识别,大幅度提升了识别效率。

4 拓扑结构分段辨识

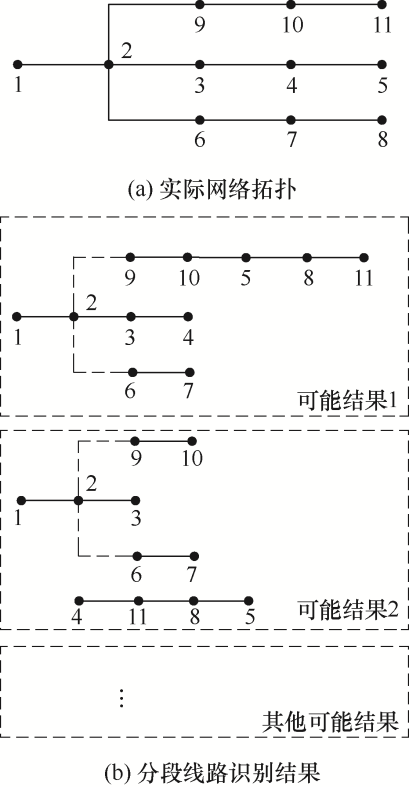

4.1 分段线路识别

对于配电网中的绝大部分节点,其节点度数为2,即一个节点有两个相邻节点。当配电网无DG接入时,节点注入功率沿线路递减。此时,与某一节点注入功率差值绝对值最小的节点,位于其相邻节点中,故可根据相邻节点的注入功率差值绝对值最小对节点间的连接关系进行识别。

然而对于大负荷节点而言,传输功率在经过该节点时将产生明显跌落,此时根据注入功率差值绝对值最小对节点连接关系进行判断,将不能识别大负荷节点与其下游节点的连接,识别结果呈现分段特性。而DG接入时,DG为接入点提供了部分负荷功率,接入节点的注入功率骤降,DG接入点与上游节点的注入功率产生断层。此时,根据注入有功、无功功率差值绝对值最小对节点连接关系进行判断,同样不能识别DG接入节点与其上游节点的连接,识别结果同样呈现分段特性。

综上,本文根据相邻节点注入有功、无功差值绝对值最小这一特性,对有无DG接入的配电网拓扑进行分段识别

式中,V1为拓扑改变部分的节点集合;pi、pj为集合中任意两节点的注入有功功率;qi、qj为注入无功功率。

对于分段线路中的任意两相邻节点A、B,以及与它们相邻的两节点C、D,四个节点的连接关系如图5所示。

图5

节点A、B与其他节点的注入功率差值有以下3种情况。

(1) A、B互为注入功率差值最小节点。

(2) A的注入功率差值最小节点为B,B的注入功率差值次最小节点为A,B的注入功率差值最小节点为D。或B的注入功率差值最小节点为A,A的注入功率差值次最小节点为B,A的注入功率差值最小节点为C。

(3) A的注入功率差值最小节点为C,B的注入功率差值最小节点为D,A、B互为注入功率差值次最小节点。

基于以上3种情况,提出双重验证和补充识别的分段线路识别方法。对于符合情况(1)、(2)的节点进行双重验证。

(1) 双重验证:对于集合中的任意节点a,计算出与a注入功率差值最小的节点b,如果与b注入功率差值最小和次最小的两个节点中同样包含a,则a、b两节点存在连接关系。

对于符合情况(3)的节点进行补充识别。

(2) 补充识别:提取双重验证识别出的分段线路首、末节点,互为次最小值的两节点存在连接关系。

补充识别解决了相邻节点互为注入功率差值次最小节点时的连接关系识别困难的问题,提高了拓扑结构辨识准确度。对于度数大于2的枢纽节点,可能不能识别出它的所有相邻节点,剩余节点可通过第4.3节分段线路连接进行识别。

4.2 末段线路识别

图6

对联络线和最小注入功率节点所在分段线路(末节点所在分段线路)中的节点连接关系进行二次辨识时,通过电压幅值差值绝对值最小的两节点直接相连这一特性,对节点连接关系进行识别

式中,V2为末段线路的节点集合;|Ui|、|Uj|为集合中任意两节点的电压幅值。末段线路识别算法流程如下所示。

步骤1:提取联络线节点和最小注入功率节点所在的分段线路,将该分段线路中的节点归于集合V2,从微型同步相量测量单元获取节点电压量测数据。

步骤2:根据式(7),计算集合V2中每个节点与其他节点的电压幅值差值绝对值,将计算结果降序排序并保留每组的最后两个节点。

步骤3:用电压幅值差值绝对值替换注入功率差值绝对值,使用双重验证和补充识别对末段线路进行二次辨识。

对于电压等级相同的相邻线路,其节点电压幅值可能相近;但由于线路长度一般不同,所以不同线路的末节点电压幅值一般不会相近,故使用节点电压幅值特性可以正确识别末节点连接关系。二次辨识对末节点连接关系进行了校正,提高了拓扑结构辨识准确度。

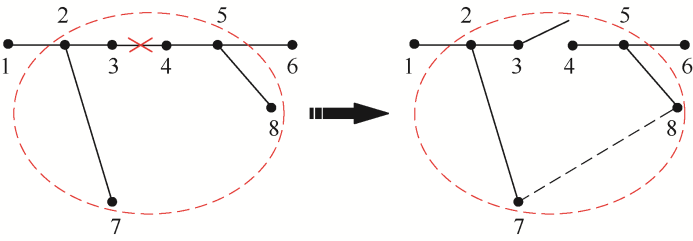

4.3 分段线路连接识别

完成分段线路识别和末段线路识别后,为了获得完整的配电网拓扑结构,需要对分段线路间的连接关系进行识别。提取分段线路首、末节点电压幅值,分段线路通过电压幅值差值绝对值最小的两个节点相连

式中,V3为所有分段线路首、末节点的集合。

将已识别出连接关系的节点从集合中剔除,重新对剩余节点进行识别。为了避免出现线路成环、配电网闭环运行的识别结果错误,当集合中只剩两个节点时终止循环迭代,完成分段线路连接识别。

由于不同线路的分段结果一般不同,且仅对分段线路首、末节点的电压幅值进行了比较,故不会出现因相邻线路电压等级相同致使分段线路连接识别错误的情况。

分段线路连接识别和末段线路识别只需要获得分段线路首、末节点和末段线路节点的电压量测数据,在配电网量测不足的情况下仍能有效辨识拓扑结构。

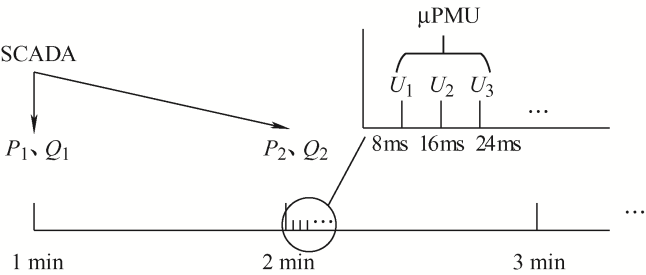

4.4 量测数据的配合

节点注入功率和节点电压数据分别通过SCADA和μPMU量测系统获得[22]。SCADA量测系统采集配电网数据一般以分钟为频度,拓扑变化速率一般为分钟级,故直接使用SCADA量测系统每分钟采集的节点注入功率数据即可。μPMU装置采样频率高,一般为毫秒级,可以精确量测节点的电压、电流的幅值和相位。使用SCADA量测装置采集1 min和2 min时刻的系统所有节点的注入功率P1、Q1、P2、Q2,并计算两个相邻时刻的节点注入功率差值。当2 min时刻系统部分节点的注入功率发生变化时,根据拓扑变化识别判据可知,拓扑结构发生改变,且发生改变的时刻为1~2 min。此时调用2 min时刻SCADA装置量测的节点注入功率数据(P2、Q2)以及2 min时刻后μPMU装置量测的节点电压数据(U1、U2、U3…),使用本文提出的分段辨识方法对改变后的拓扑结构进行辨识,如图7所示。

图7

为使辨识结果更为准确,可以使用拓扑变化后μPMU装置1 s内量测的多组数据{U1(8 ms)、U2(16 ms)、U3(24 ms)…}对拓扑结构进行多次辨识,取频次最高的拓扑识别结果作为真实的配电网拓扑结构。本文使用特定拓扑结构下潮流计算获得的节点注入功率和电压数据,模拟SCADA系统和μPMU装置在量测误差为0时的理想量测数据。

4.5 配电网拓扑分段辨识框架

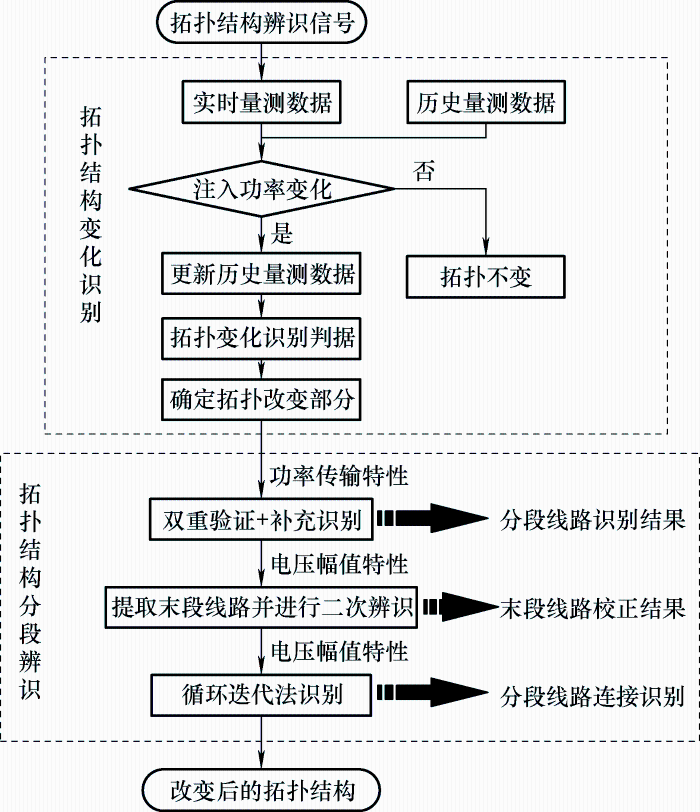

分布式电源的接入改变了配电网的功率传输特性和节点电压幅值特性。本文提出拓扑结构辨识方法分两步进行。

第一步:采用“超节点”概念,对配电网拓扑结构变化进行识别,并确定拓扑改变部分。

第二步:根据DG接入前后配电网电气特性变化特点,进行分段线路识别、末段线路识别和分段线路连接识别。具体识别流程如图8所示。

图8

5 算例分析

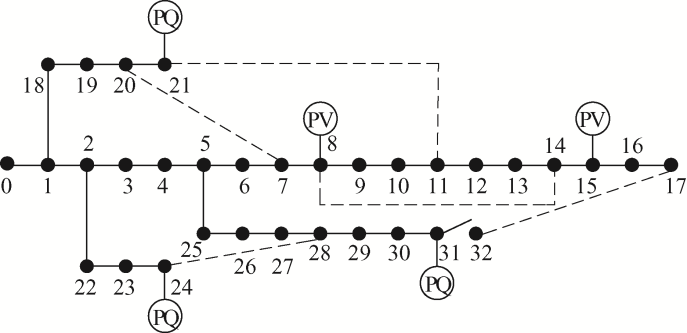

本文在Matlab环境下对所提方法进行仿真验证。使用IEEE-33算例系统模拟实际中压配电网,以线路31-32断开,联络线17-32投入为例进行拓扑结构辨识验证,如图9所示。

图9

分布式电源配置如下:8、15节点接入PV型分布式电源,电压幅值的标幺值(p.u.)为1.0、1.02,有功功率注入(kW)为50、70;21、24、31节点接入PQ型分布式电源,有功功率注入(kW)为630、630、70,无功功率注入(kVar)为405、405、45。

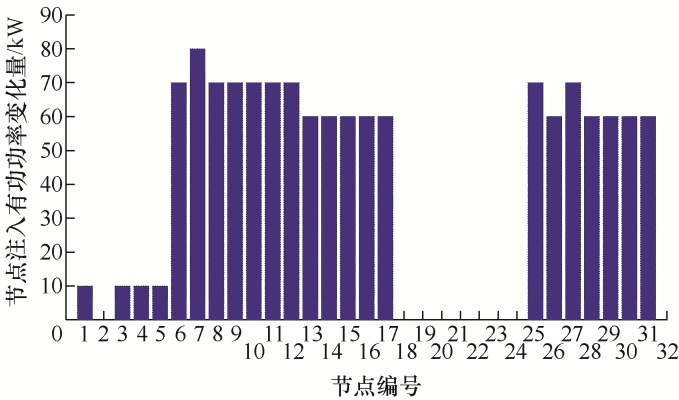

5.1 拓扑改变识别

利用SCADA系统获得功率量测数据,计算节点注入有功功率变化量,绘制图10。

图10

图11

判据不仅能识别拓扑改变,还能识别改变的拓扑范围,降低了拓扑复杂度,缩短了辨识所需时间。

5.2 配电网拓扑结构分段辨识

本节按照分段线路识别、末段线路识别和分段线路连接识别的顺序进行拓扑结构分段辨识。

5.2.1 分段线路识别

通过SCADA系统获得辨识出的拓扑改变部分的节点注入功率,将量测数据代入式(6)计算两两节点的有功、无功注入功率差值绝对值的和,采用第4.1节提出的双重验证和补充识别的节点连接关系辨识方法,分别对无DG接入和DG接入两种情况下的配电网拓扑结构进行分段线路识别,识别结果如表1所示。

表1 分段线路识别结果

| 分段线路编号 | 无DG接入 | DG接入 |

|---|---|---|

| ① | 5 | 5 |

| ② | 6-7 | 6 |

| ③ | 8-13 | 7 |

| ④ | 25-29 | 8-15 |

| ⑤ | 30-14-15-16-31-17-32 | 25-29 |

| ⑥ | 30-16-17-31 | |

| ⑦ | 32 |

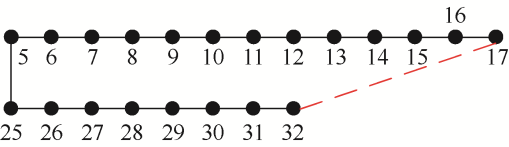

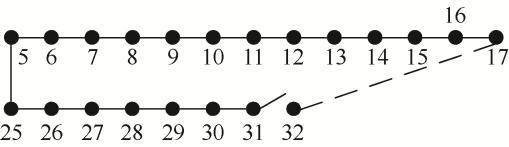

5.2.2 末段线路识别

由于不同线路的末节点注入功率相近,基于功率传输特性识别的分段线路中,末段线路的节点连接关系可能出现错误,故需要对包含末节点的末段线路进行二次辨识。

提取出分段线路中的末段线路(联络线节点和注入功率最小节点所在分段线路),通过μPMU装置获得末段线路的节点电压量测数据,使用式(7)计算两两节点间的电压幅值差值绝对值,仍旧使用第4.1节提出的双重验证和补充识别方法对末段线路的节点连接关系进行识别,末段线路识别结果如表2 所示。

表3 二次辨识后的分段线路识别结果

| 分段线路编号 | 无DG接入 | DG接入 |

|---|---|---|

| ① | 5 | 5 |

| ② | 6-7 | 6 |

| ③ | 8-13 | 7 |

| ④ | 25-29 | 8-15 |

| ⑤ | 14-17-32 | 25-29 |

| ⑥ | 30-31 | 16-17-32 |

| ⑦ | 30-31 |

5.2.3 分段线路连接识别

第5.2.1节和5.2.2节完成了改变拓扑中节点间连接关系的部分识别,即完成了对改变拓扑中节点连接关系的分段辨识。为了获得完整的拓扑结构,需要对分段线路间的连接关系进行识别,即识别表3中分段线路①、②、③、④、⑤、⑥、⑦间的连接关系。

图12

5.3 方法有效性对比

配电网入口、各分支入口处的配电稳定性要求高、线路连接稳定,线路开关处于常闭状态。故对于IEEE-33节点系统,仅考虑线路5-17、18-21、22-24、25-32中的开关状态改变以及相应联络线7-20、8-14、11-21、17-32、24-28的投切产生的多种拓扑结构。分别使用三种方法对多种拓扑结构进行识别,三种方法的辨识准确率如表6所示。

电压偏差法虽然正确地识别了断开支路和联络线的投入,但对度数大于2的节点5和大负荷节点12的连接关系识别错误。这是因为枢纽节点和大负荷节点与周围节点的注入功率相差较大,基于节点注入功率的电压偏差方差法难以识别它们的连接关系,故电压偏差法的辨识准确率不高。而DG接入后,接入节点与周围节点的注入功率同样可能相差较大,故DG接入后,电压偏差法的辨识准确率进一步下降。本文通过补充识别和分段线路连接识别解决了这一问题。

5.4 方法鲁棒性分析

由于噪声干扰,量测数据存在量测误差。为测试本文所提方法在量测误差存在时的有效性,需要对方法的鲁棒性进行分析。通过向潮流计算出的理想电压、功率数据μ中加入高斯白噪声e,模拟量测装置测量的配电网实际运行数据,高斯分布的标准差为

式中,σ为高斯分布标准差;μ为高斯分布均值。

本文设置四种噪声组合:① e1=0.2%,e2=5%;② e1=0.5%,e2=10%;③ e1=1%,e2=15%;④ e1=5%,e2=20%。其中e1为μPMU装置量测误差,e2为SCADA系统量测误差。前三组噪声组合在两种装置量测误差的正常范围内,第四种噪声组合考虑SCADA系统与μPMU装置测量时标没有对齐的极端情况。方法有效性如表7所示。

从表7结果可以看出,本文所提方法在正常的量测误差范围内均能有效识别配电网拓扑结构,方法鲁棒性好。

5.5 方法的适应性分析

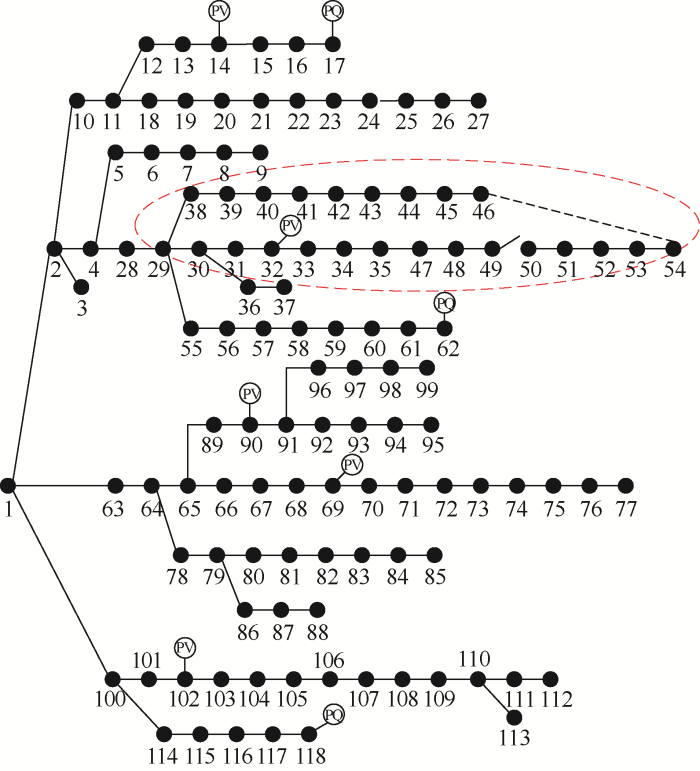

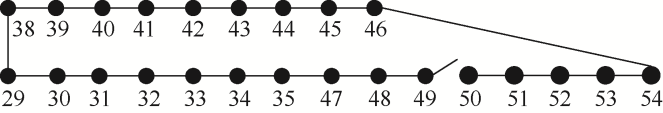

为了验证拓扑辨识方法对于不同配电系统的适应性,使用IEEE-118算例系统,以线路49-50断开,联络线46-54投入为例进行方法适应性分析,IEEE-118算例系统如图13所示。

图13

分布式电源配置如下:14、32、69、90、102节点接入PV型分布式电源,电压幅值的标幺值(p.u.)为1.0、1.0、1.0、1.02、1.0,有功功率注入(kW)为50、50、50、70、50;17、62、118节点接入PQ型分布式电源,有功功率注入(kW)为530、530、70,无功功率注入(kVar)为305、305、45。

表8 二次辨识后的分段线路识别结果

| 分段线路编号 | 无DG接入 | DG接入 |

|---|---|---|

| ① | 29 | 29 |

| ② | 30 | 30 |

| ③ | 31-32 | 31-32-33-34-35-47-48-49 |

| ④ | 33-34-35-47-48-49 | 38-39-40-41-42 |

| ⑤ | 38-39-40-41-42 | 43-44-45-46-54 |

| ⑥ | 43-44-45-46-54 | 53-52-51-50 |

| ⑦ | 53-52-51-50 |

将分段线路连接识别结果绘制于图14。

图14

6 结论

针对量测数据不足且大量分布式电源接入的配电网难以进行拓扑结构辨识的问题,本文提出了基于电气特性分析的拓扑结构分段辨识方法。得到的主要结论如下所述。

(1) 结合节点注入功率变化与“超节点”概念的拓扑变化识别方法,仅对拓扑改变部分进行识别,避免了对拓扑未改变部分的重复识别,缩小了拓扑辨识范围,提高了拓扑识别效率。

(2) 提出的拓扑改变分段辨识方法,仅需要分段线路端节点和末段线路节点的电压量测数据,在电压量测数据缺失的配电网中,仍能够有效进行拓扑结构辨识。

(3) 方法在分析分布式电源接入前后配电网电气特性的基础上提出,在分布式电源接入时,仍能有效识别配电网拓扑结构。

参考文献

计及DG功率不确定性的配电网多目标无功优化

[J].

Multi-objective reactive power optimization of distribution network considering the uncertainty of DG power

[J].

On identification of distribution grids

[J].

数据驱动的三相配电网络拓扑与线路参数辨识

[J].

Data-driven topology and line parameter identification of three-phase distribution grid

[J].

基于三相表特征约束聚类的低压台区用户相序识别方法

[J].

Phase sequence identification method for users in low-voltage distribution-station area based on feature constraint clustering of three-phase meter

[J].

基于AMI量测信息的低压配电网拓扑校验方法

[J].

Method for LV distribution network topology verification based on AMI metering data

[J].

Identifying topology of low voltage distribution networks based on smart meter data

[J].

新息图法拓扑错误辨识

[J].

An innovation graph approach to topology error identification

[J].

基于集合论估计的电网状态辨识(五)拓扑错误识别

[J].

Power system state identification based on set theory estimation part five topology error identification

[J].

Distributed energy resources topology identification via graphical modeling

[J].DOI:10.1109/TPWRS.2016.2628876 URL [本文引用: 1]

Urban MV and LV distribution grid topology estimation via group lasso

[J].DOI:10.1109/TPWRS.2018.2868877 URL [本文引用: 1]

基于节点注入功率的配电网运行拓扑辨识

[J].

DOI:DOI: 10.3969/j.issn.1000-7229.2017.11.006

[本文引用: 2]

摘 要:配电网安全监控和数据采集系统(DSCADA)采集的遥信数据存在抖动和误动情况,导致基于遥信数据的配电网拓扑信息可靠性不高。通过微型同步相量量测单元(μPMU)多次采样的节点注入功率,构建基于节点注入功率量测的支路电压偏差的方差模型。采用Kruskal算法得到以支路电压偏差的方差为线路权重的最小生成树,实现对配电网拓扑运行结构的辨识。在此基础上,对比分析节点注入功率量测的采样次数以及网络复杂程度对拓扑辨识误差的影响。IEEE 33和IEEE 123节点系统仿真结果表明,该配电网运行拓扑辨识算法具有较好的可靠性和实用性。

Topology identification of distribution network based on nodal power injection

[J].

DOI:DOI: 10.3969/j.issn.1000-7229.2017.11.006

[本文引用: 2]

ABSTRACT: Erroneous remote signal in distribution supervisory control and data acquisition (DSCADA) decreases the reliability of distribution network topology of remote signaling data. With adopting multi-sampling of power injections by micro synchronous phasor measurement unit (μPMU), this paper constructs the variance model of the branch voltage deviation based on the measurement of nodal power injection. The Kruskal algorithm is used to obtain the minimum spanning tree with the variance of the branch voltage deviation as the line weight to achieve the identification of operation topology structure of distribution network, and then the influence of the sampling times of the power injection data and the complexity of the distribution network on the identification errors is analyzed. The simulation results of IEEE 33 and IEEE 123 node system show that the algorithm has good reliability and practicability for the topology identification in distribution network.<div> </div>

基于AMI潮流匹配的中压配电网两阶段拓扑辨识

[J].

Two-stage topology identification of medium-voltage distribution network based on power flow matching of AMI measurements

[J].

基于支路有功功率的拓扑错误辨识方法

[J].

Topology error identification method based on branches active power

[J].

基于智能终端逐级查询的馈线拓扑识别方法

[J].

Identification method for feeder topology based on successive polling of smart terminal unit

[J].

低压配电台区拓扑辨识及校核方法

[J].

Topology identification and check method for low-voltage distribution areas

[J].

基于逻辑节点的分布式馈线自动化拓扑识别

[J].

Logical node based topology identification of distributed feeder automation

[J].

基于图卷积网络的微电网拓扑辨识

[J].

Topology identification of microgrid based on graph convolutional network

[J].

基于互信息贝叶斯网络的配电网拓扑鲁棒辨识算法

[J].

Robust identification algorithm for distribution network topology based on mutual-information Bayesian network

[J].

基于改进蝠鲼觅食优化SVM的配电网拓扑辨识

[J].

Distribution network topology identification based on SVM optimized by improved manta ray foraging optimization algorithm

[J].

基于数据驱动的低压配电网线户关系识别方法

[J].

Data-driven based identification method of feeder-consumer connectivity in low-voltage distribution network

[J].

基于量测数据质量的低压台区拓扑识别结果可信度评价

[J].

Credibility evaluation of topology identification results in low-voltage distribution network based on quality of measured data

[J].

基于DSCADA和μPMU数据融合的配电网运行拓扑辨识

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1000-7229.2019.06.014

[本文引用: 1]

在配电网安装了配电网数据采集及监视控制系统(distribution network supervisory control and data acquisition, DSCADA)和部分节点安装少量微型同步相量测量装置(micro-synchronous phasor measurement unit, μPMU)情形下,提出了一种基于DSCADA和μPMU遥测数据融合的配电网运行拓扑辨识方法。首先,基于μPMU节点电压相位量测构建配电网拓扑变化时刻辨识模型,确定拓扑变化的时刻;然后,基于拓扑变化前后的节点电压变化,借助DSCADA和μPMU的遥测数据构建可能拓扑判据,缩小重构后可能拓扑的范围;最后,使用加权最小二乘法将DSCADA和μPMU遥测数据进行融合,估计出可能拓扑下的节点电压相位,并利用构建的拓扑相似度辨识模型辨识出实际拓扑。算例中考虑μPMU和DSCADA不同量测误差组合,对该算法辨识的准确性进行验证。

Identification of distribution network operation topology based on DSCADA and μPMU telemetry data fusion

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1000-7229.2019.06.014

[本文引用: 1]

In the case of distribution network, distribution network supervisory control and data acquisition (DSCADA) system and a small number of micro synchronous phasor measurement units (μPMU) installed in some nodes of distribution network, a method for distribution network operation topology identification based on the fusion of DSCADA and μPMU telemetry data is proposed. Firstly, the identification model of topology change time is constructed on the basis of node voltage phase measurement by μPMU, and the time of topology change is identified. Then, on the basis of the node voltage changes before and after the topology changes, criteria for possible topologies is constructed with the help of DSCADA and μPMU telemetry data, and the possible range of the reconstructed topology is reduced. Finally, the weighted least squares method is used to fuse the DSCADA and μPMU telemetry data, to estimate the node voltage phase under the possible topologies, and to identify the actual topology by using the established topology similarity identification model. The accuracy of the algorithm is verified by considering different measurement error combinations of μPMU and DSCADA.