1 引言

针对杂散电流入侵电网的研究,大多通过建立地铁与电网耦合仿真模型分析杂散电流在电网线路中的分布,或者基于实测试验分析地铁杂散电流作用下电网电力变压器的偏磁特征量,鲜有研究分析杂散电流入侵电网的途径,导致杂散电流的传播规律尚不明确[12⇓⇓-15]。目前主要认为杂散电流通过大地入侵电网,且土壤电阻率、土壤结构和地铁与变电站相对位置关系影响入侵电网的杂散电流幅值大小[16⇓-18]。然而,肖黎等[19]通过监测数据发现不同地理位置的变电站中性点电流波形具有相似性,推测在采用集中式外部供电的地铁系统中,除大地介质外还存在一条杂散电流的金属性入侵路径。相关设计规范[20-21]也指出,地铁接地系统与变电站接地系统间通过电缆铠装相连接,这构成了一条可能的杂散电流入侵路径。目前鲜有研究考虑这一接地系统的金属连接,尚无学者分析金属入侵路径对整个耦合系统的影响程度,其相较于大地传播途径对杂散电流的影响效果还没有定论。此外,考虑到列车是杂散电流泄漏源,分析列车数量及其运行状态有利于分析杂散电流在电网中的幅值大小。

本文搭建了地铁与电网的耦合仿真模型,基于所提出的模型,分析了不同列车工况、大地介质以及金属路径对入侵电网系统杂散电流的幅值及分布的影响,通过与大地介质对杂散电流的影响效果进行对比,定量分析了金属路径的影响程度,为电网中杂散电流入侵路径的探明以及电力变电站的选址提供理论指导,具有一定工程意义。

2 耦合模型建立

2.1 地铁系统模型

式中,R0为单根纵向导体单位长度电阻;n为纵向导体数量。

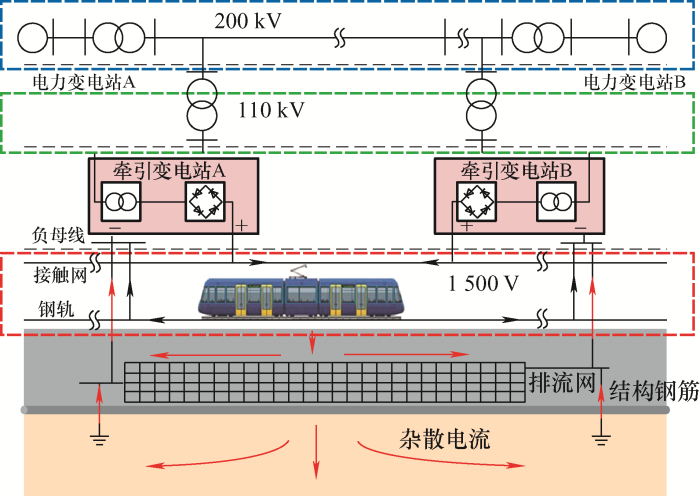

图1

由于排流网和结构钢筋的表面积影响杂散电流的分布,因此在模型中设置所有等效纵向导体表面积与实际线路纵向导体表面积之和相等。对于圆柱型纵向导体,其等效半径满足以下公式

式中,S0为单根纵向导体表面积;Seq为等效纵向导体表面积;r0为单根纵向导体半径;req为等效纵向导体半径;L为纵向导体长度。

为等效牵引回流从钢轨进入大地时所受到的阻碍作用,设置钢轨涂层表示轨-地过渡电阻。钢轨涂层电阻率ρ0满足以下公式[22]

式中,Rg为轨地过渡电阻;h为钢轨涂层厚度;r为纵向导体半径。

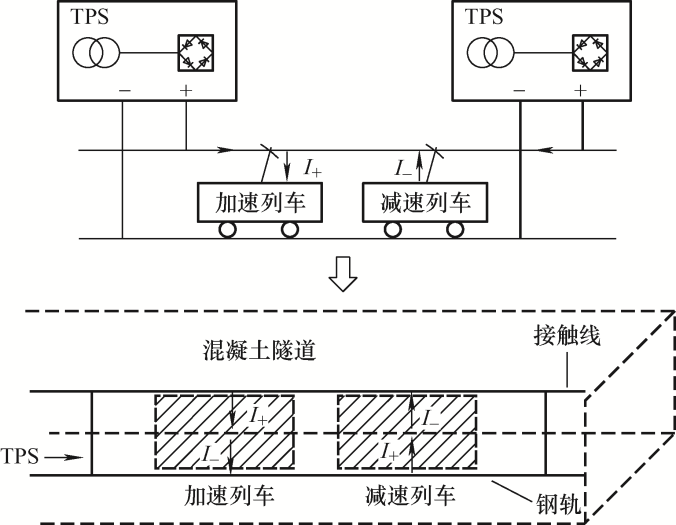

图2

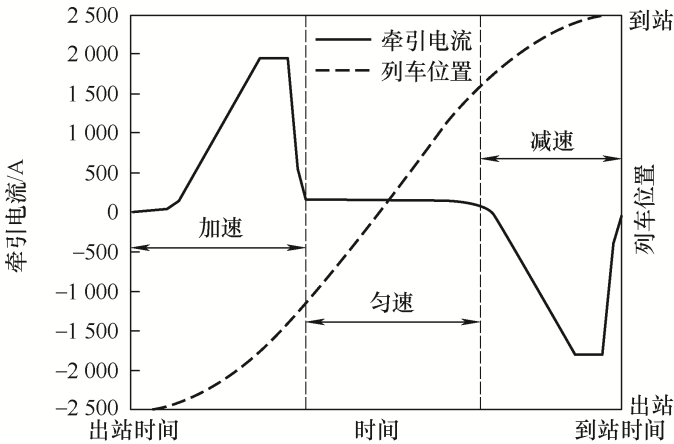

图3

2.2 电网系统模型

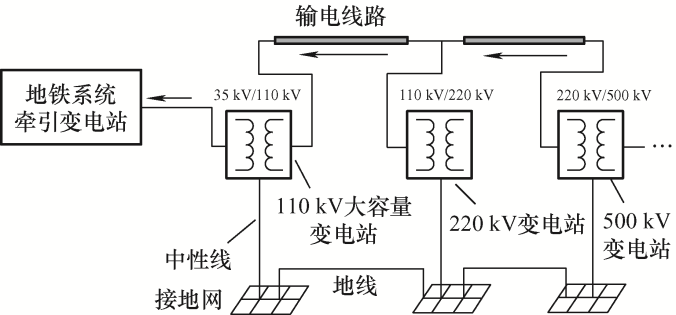

图4

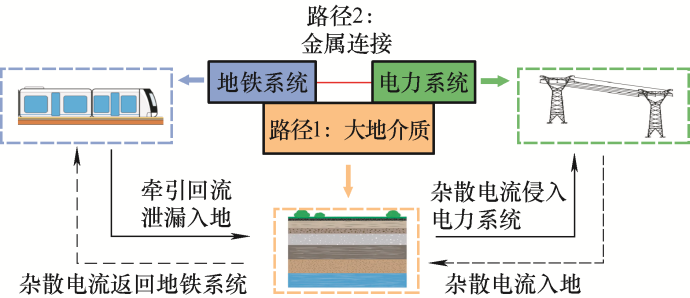

2.3 耦合路径

本文研究的地铁与电网间的耦合路径分为大地和金属路径两种,首先是均匀大地介质模型,该路径是杂散电流入侵电网的主要路径,也是大多数文献所考虑的;然后为金属连接路径,35 kV电缆是大容量变电站对TPS的供电通道,其外部接地铠装连接了地铁接地系统和110 kV大容量变电站的接地系统,因此在模型中利用相对应的电缆铠装路径将地铁系统车站接地网和110 kV大容量变电站接地网相连,形成连接地铁与电网系统的金属路径,如图5所示。

图5

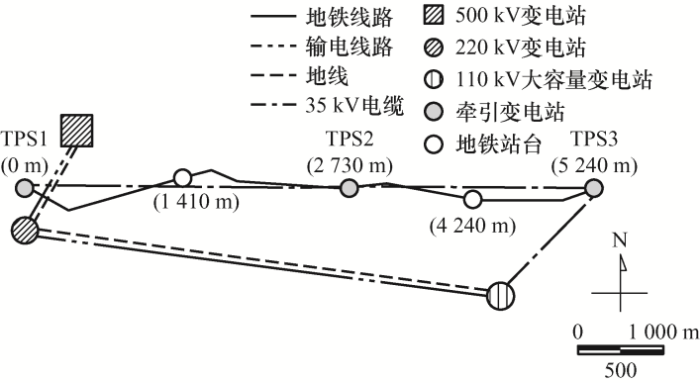

地铁与电网的相对位置关系及线路连接模型如图6所示,其中500 kV变电站与220 kV变电站相连,220 kV变电站向110 kV大容量变电站供电,而大容量变电站通过35 kV电缆向牵引变电站供电,电缆铠装层构成了连接牵引变电站接地网和大容量变电站接地网的金属路径。

图6

3 模型有效性验证

3.1 模型参数

表1 地铁系统模型参数

| 类别 | 参数 | 数值 |

|---|---|---|

| 钢轨 | 单位长度电阻/(Ω/km) | 0.02 |

| 半径/m | 0.068 3 | |

| 轨地过渡电阻 | 电阻率/(Ω·km) | 200 000 |

| 厚度/mm | 10 | |

| 混凝土隧道 | 单位长度电阻/(Ω/km) | 180 |

| 接地网 | 单位长度电阻/(Ω/km) | 2 |

| 土壤介质 | 电阻率/(Ω·km) | 200 |

| TPS | 单位长度电阻/(Ω/km) | 0.01 |

| 半径/m | 0.01 | |

| 接触线 | 单位长度电阻/(Ω/km) | 0.01 |

| 半径/m | 0.01 | |

| 排流网 | 单位长度电阻/(Ω/km) | 0.11 |

| 半径/m | 0.057 6 | |

| 结构钢筋 | 单位长度电阻/(Ω/km) | 0.046 |

| 半径/m | 0.049 |

3.2 模型验证

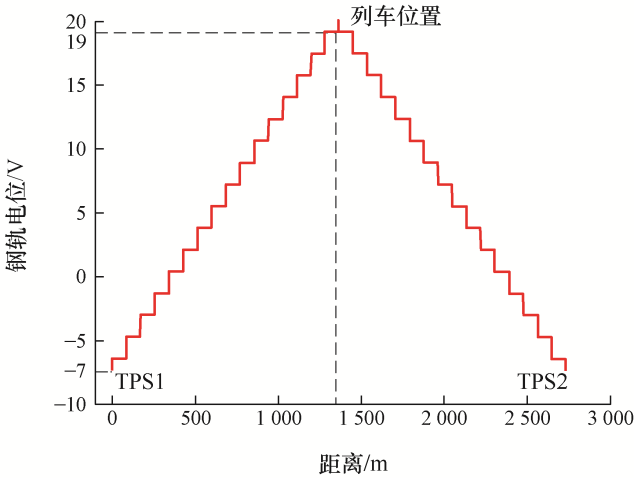

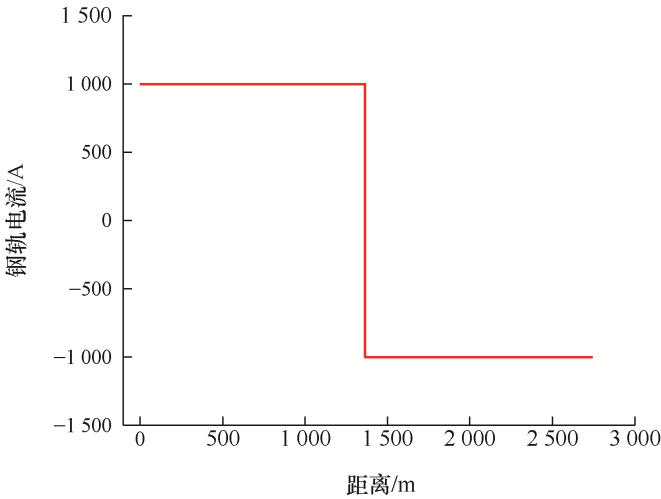

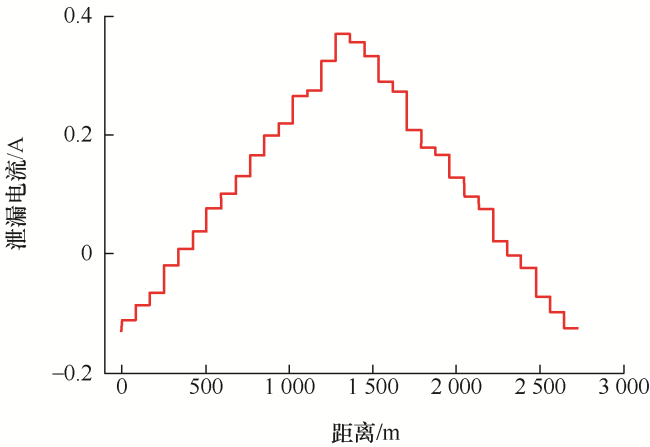

在所仿真的地铁线路上,考虑一辆位于TPS1和TPS2中间位置的加速列车,其牵引电流幅值为2 000 A。利用CDEGS仿真得到的钢轨电位如图7所示,为提高计算效率,钢轨的分割数目设置较少,因此结果呈现锯齿形状,但钢轨电位的分布特性能够客观反映。图7中列车位置处钢轨电位最大,且最大幅值为19 V,两个TPS处的钢轨电位相等且幅值最小,幅值为-6 V,与现有研究所认为的钢轨电位分布特性相同。钢轨电位从列车处到TPS处呈现线性递减的分布特性,主要原因是均匀钢轨纵向电阻的作用效果,使得电位均匀下降。根据文献[25]所述,钢轨电位与牵引电流成正比,其在实例中仿真得出牵引电流为1 000 A时最大钢轨电位为8 V,考虑到此处牵引电流采用2 000 A,因此对应的计算值应为16 V,与本模型的最大钢轨电位误差为18.75%。

图7

图8

图9

4 仿真分析

4.1 列车运行工况的影响分析

基于上述地铁系统与电网系统的耦合模型,本节分析了不同列车运行工况对钢轨电位、杂散电流以及电网电力变压器中性点电流的影响。列车运行工况如表3所示。

工况1:列车1和列车2均为加速列车,牵引电流为2 000 A。工况2:列车1处在加速状态,牵引电流为2 000 A;列车2处在制动状态,牵引电流为-2 000 A。工况3:每个区间的列车均处在加速状态,每辆列车的牵引电流均为2 000 A。

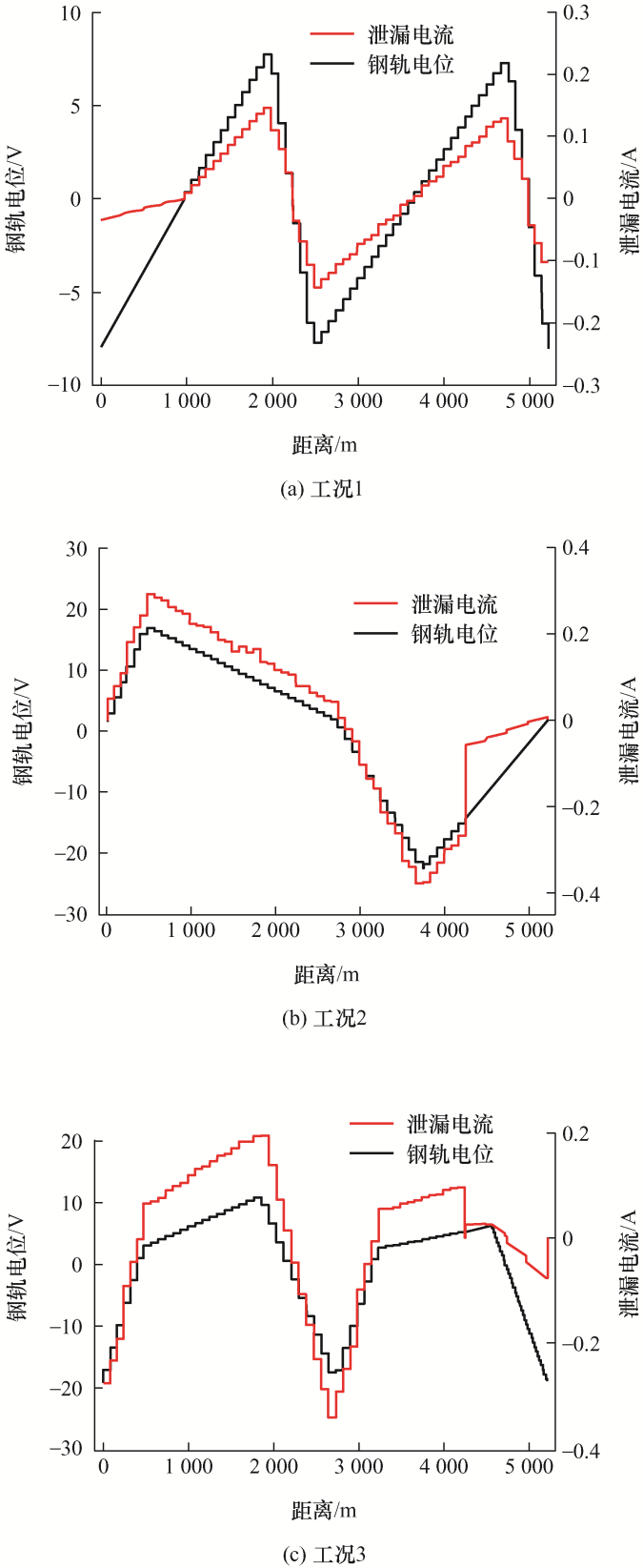

从图10可以看出,当线路中存在两辆加速列车时,列车处有最大的钢轨电位幅值8 V,最大泄漏电流为0.1 A,泄漏电流的分布与钢轨电位的分布基本一致,表明随着钢轨电位的增大,泄漏电流的幅值也有所增加,且钢轨电位为正值时,泄漏电流的方向从钢轨泄漏至大地。当线路中存在一辆加速列车和一辆减速列车时,钢轨电位和泄漏电流在区间内的分布发生明显变化,最小钢轨电位为-22 V,最大泄漏电流幅值提高了一倍,且减速列车处钢轨电位为负,泄漏电流从大地流回钢轨。当线路中存在4辆加速列车时,钢轨电位在各TPS处均有最小值-17 V,且最大钢轨电位为10 V,最大泄漏电流幅值为0.2 A。一辆加速与一辆减速列车混合运行时,线路中泄漏电流的幅值明显增加,相较于图10c所示的四辆加速列车同时作用,线路区间上列车混合运行对钢轨电位和泄漏电流的影响更为明显。

图10

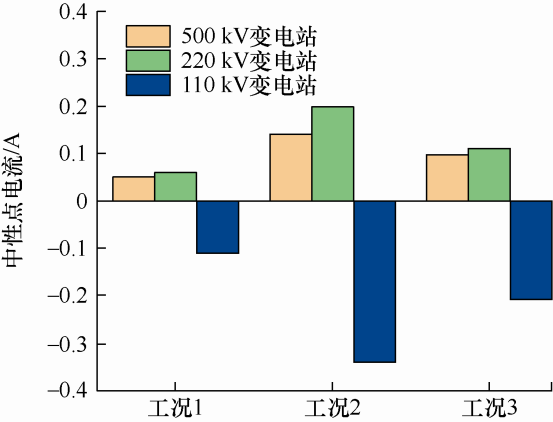

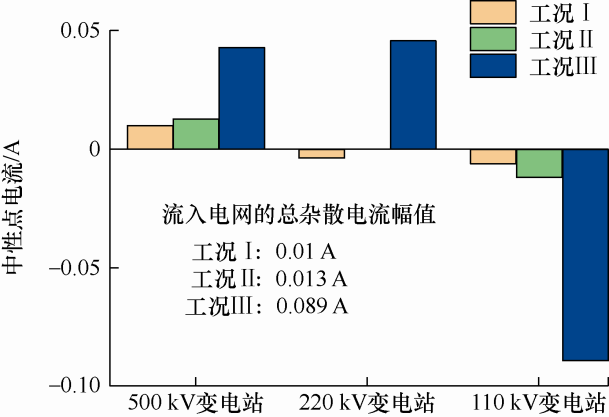

各工况下变电站中性点电流变化如图11所示,中性点电流正方向表示电流从地铁系统流向变压器中性点,负值表示流出中性点。从图11可以看出,工况1中流入变电站的总杂散电流幅值为0.1 A;工况2流入的杂散电流为0.35 A;工况3流入的杂散电流为0.2 A。在每一种工况下,500 kV和220 kV变电站都是杂散电流流入的站点,而110 kV变电站都是杂散电流流出的站点,表明110 kV变电站在电网系统内所处的电位较低。从杂散电流流入站的电流幅值差异来看,工况2中两电流流入站的幅值差异比较大,达到0.06 A,主要原因是减速列车作用下负钢轨电位的作用显著改变了变电站接地网附近的电位分布。此外,工况2的列车数量是工况3的一半,但是入侵变电站的杂散电流幅值却是工况3的1.75倍,表明列车牵引工况相加与列车数量对杂散电流入侵电网的幅值影响更大。因此,在建模分析中应充分考虑各列车的实际运行工况,以准确分析地铁系统杂散电流的分布特性及其侵入电力变电站的幅值大小。

图11

4.2 大地介质的影响分析

图12

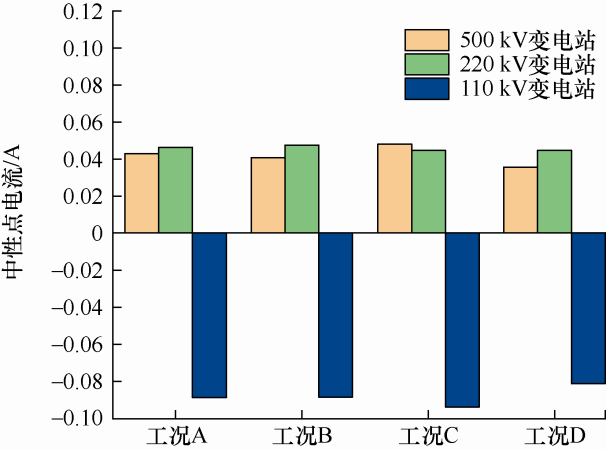

随着土壤电阻率从200 Ω·m增加到400 Ω·m,侵入变电站的杂散电流幅值减小,表明土壤电阻率越小的电网系统更易受到杂散电流影响。实际中,这些区域可能是城市地区临近水源的地方,应对这些变电站的杂散电流幅值进行重点监测。工况C与工况A相比,入侵的杂散电流幅值增加了0.004 A,表明下层土壤电阻率的改变影响了杂散电流的分布;而工况D相较于工况A下降了0.008 A,表明上下层电阻率变化程度相同的情况下,上层土壤电阻率对杂散电流入侵变电站的幅值影响更大。通过比较工况B与工况D,发现下层土壤电阻率从400 Ω·m变为200 Ω·m时,侵入的杂散电流反而减少了。此外,在工况C中观察到了有异于其他工况的现象:入侵500 kV变电站的杂散电流幅值大于入侵220 kV的,推测其原因是下层土壤电阻率大于上层土壤电阻率,电流更易从电阻率较小的上层土壤中流过,本文所构建的电网拓扑中500 kV变电站更易受到上层电流的入侵。

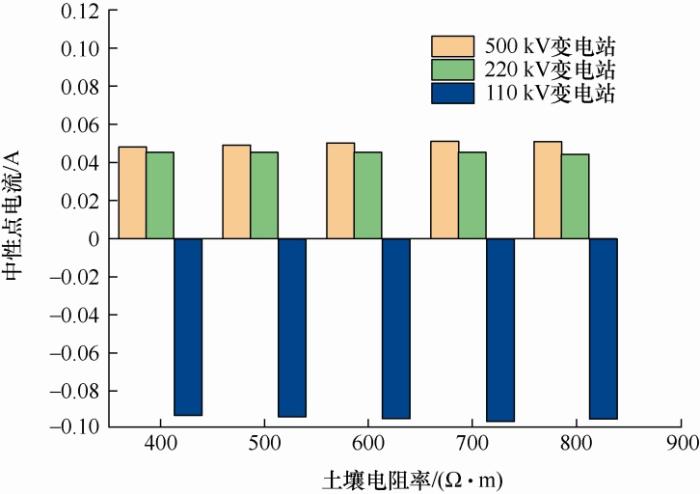

为了探究下层土壤电阻率对于入侵变电站杂散电流的影响程度,还分别仿真分析了下层土壤电阻率分别为500 Ω·m、600 Ω·m、700 Ω·m和800 Ω·m时的情况,相关结果如图13所示。随着下层土壤电阻率均匀增大,入侵500 kV变电站的杂散电流增大,与前述得出的结论基本一致。当电阻率达到700 Ω·m后不再增加,并在800 Ω·m处开始下降。可以明确的是,下层土壤电阻率在一定范围内的变化会改变侵入变电站的杂散电流,但是随着电阻率增大到一定程度时,基本不会对杂散电流分布造成影响。综上,相同程度的土壤电阻率的变化下,上层土壤对杂散电流的影响更大,但是下层土壤也会显著影响杂散电流在地中的分布,因此构建模型时应考虑实际的大地分层结构。

图13

4.3 金属路径的影响分析

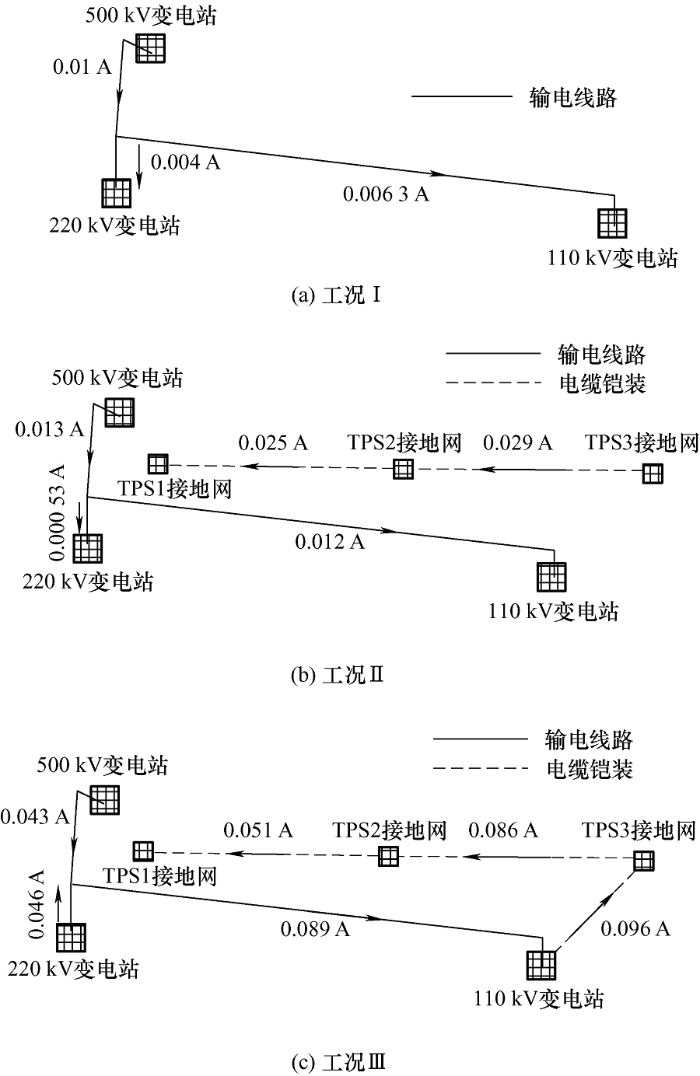

为了探究电缆铠装金属连接的影响,分析了三种工况时的杂散电流分布,如表5所示。

图14

当地铁系统内存在TPS接地网间的电缆铠装连接时,该路径最大传输了0.029 A的杂散电流,其存在没有改变进入电网系统的总杂散电流,但改变了输电线路中杂散电流的分布。当地铁与电网系统间存在电缆铠装连接时,由于增加了一条杂散电流的入侵路径,电网系统内的杂散电流幅值显著增加,且地铁系统内电缆通道传输的最大电流幅值增加3倍,表明考虑地铁与电网间的电缆铠装连接对耦合系统杂散电流分布有显著影响。

图15

5 结论

本文基于接地仿真软件CDEGS,通过搭建地铁与电网的耦合仿真模型,研究了多个影响因素作用下杂散电流在地铁线路与电网线路中的分布规律,主要得到以下结论。

(1) 地铁系统是杂散电流的产生源头,相较于线路中列车的运行数量,多列车的牵引特性对杂散电流产生的影响更大。充分考虑列车实际牵引工况对准确分析地铁杂散电流侵入电力变电站的幅值大小具有重要作用。

(2) 土壤电阻率越小,入侵电网系统的杂散电流幅值越大。因此,新建电力变电站的选址应选择土壤电阻率较大的区域。在两层大地介质模型中,相较于上层土壤,下层大地的土壤电阻率更多地影响杂散电流在地中的分布特性。

(3) 在采用集中供电方式的地铁系统中,大容量变电站与地铁牵引变电站之间可能通过35 kV电缆铠装层相连,该金属连接为杂散电流入侵电网提供了良好导电路径,入侵电网的杂散电流幅值提高了9倍。本文建议牵引变电站的接地网应与电力变电站的接地网间应形成直流隔离,以抑制杂散电流对电网的入侵。

参考文献

地铁走行轨对地过渡电阻杂散电流分布的影响

[J].

Influence of the track-to-earth resistance of subway on stray current distribution

[J].

2021年世界城市轨道交通运营统计与分析综述

[J].

Statistical analysis of urban rail transit operation in the world in 2021:A review

[J].

城轨杂散电流在电网系统中的分布特性仿真分析

[J].

Simulation analysis of distribution characteristics of urban rail transit stray current in power system

[J].

Study of analysis and experiment for ability to withstand dc bias in power transformers

[J].

A novel suppression method for grounding transformer against earth current from urban rail transit

[J].DOI:10.1109/TIE.2020.3047044 URL [本文引用: 1]

排流网情况下地铁迷流分布规律的研究

[J].

Metro stray current distribution with current drainage net

[J].

城市轨道交通多层排流网投入运行研究

[J].

Study on the operation of multi-layer current drainage net in urban rail transit

[J].

复杂运行工况下变压器直流偏磁的抑制

[J].

Mitigation of transformer dc bias in complicated operation conditions

[J].

接地极偏磁治理对电网 GIC 的影响

[J].

Influence of dc bias suppression of grounding electrodes on power grid GIC

[J].

城市轨道交通杂散电流与电网直流偏磁电流耦合关系与检测的研究展望

[J].

Research and prospect of detection and coupling relationship between stray current in urban rail transit and grid DC bias magnetic current

[J].

城市轨道交通引起的变压器直流偏磁噪声与振动特性

[J].

Audible noise and vibration characteristics of DC-bias in power transformers caused by urban mass transit system

[J].

关于地铁杂散电流引起的变压器直流偏磁的分析与研究

[J].

Analysis and research on DC bias of transformer caused by metro stray current

[J].

轨道交通对沿线220kV变电站中性点电流及振动影响

[J].

Influence of rail transit on neutral current and vibration of 220 kV substation along the line

[J].

城市地区主变直流偏磁研究与处理

[J].

Research and treatment of main transformer dc magnetic bias in urban areas

[J].

土壤结构对流入变压器中性点直流电流的影响

[J].

Influence of soil structure on direct current flowing into neutral point of power transformer

[J].

基于CDEGS建模的城市轨道交通杂散电流仿真与实验验证

[J].

Simulation and experimental verification of stray current in urban rail transit based on CDEGS modeling

[J].

轨道交通杂散电流在复杂地质条件下的分布

[J].

Distribution of stray current in rail transit under complex geological conditions

[J].

地铁杂散电流造成的电网变压器直流偏磁特征量分析

[J].

Analysis on the DC magnetic bias characteristic of transformer in power system caused by the subway stray current

[J].

城市轨道交通长线路杂散电流仿真模型

[J].

Stray current simulation model of the long line of DC metro systems

[J].

Modelling of stray currents from metro intruding into power system considering the complex geological conditions in modern megacities

[J].DOI:10.1109/TTE.2022.3179559 URL [本文引用: 3]

基于全节点模型的三华电网地磁感应电流计算

[J].

Calculation of geomagnetically induced currents in interconnected north China-Central China-East China power grid based on full-node GIC model

[J].