中国长期低碳发展战略与转型路径研究

1

2020

... 工业革命以来,全球生态环境问题日益严峻,为了应对全球气候变化,目前全球已有120个国家制定了碳中和目标路线图,碳中和已经成为大国竞争的重点领域,将深刻影响全球的环境治理和各国的战略定位[1].中国提出碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和.我国目标在30年内实现“碳达峰、碳中和”,实施双碳目标路径具有时间短、任务重等多方面的特点和挑战[2].节能、减排、洁净能源的高效利用是各行业领域创新发展的重点. ...

Study on China’s long-term low-carbon development strategy and transition path

1

2020

... 工业革命以来,全球生态环境问题日益严峻,为了应对全球气候变化,目前全球已有120个国家制定了碳中和目标路线图,碳中和已经成为大国竞争的重点领域,将深刻影响全球的环境治理和各国的战略定位[1].中国提出碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和.我国目标在30年内实现“碳达峰、碳中和”,实施双碳目标路径具有时间短、任务重等多方面的特点和挑战[2].节能、减排、洁净能源的高效利用是各行业领域创新发展的重点. ...

1

... 工业革命以来,全球生态环境问题日益严峻,为了应对全球气候变化,目前全球已有120个国家制定了碳中和目标路线图,碳中和已经成为大国竞争的重点领域,将深刻影响全球的环境治理和各国的战略定位[1].中国提出碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和.我国目标在30年内实现“碳达峰、碳中和”,实施双碳目标路径具有时间短、任务重等多方面的特点和挑战[2].节能、减排、洁净能源的高效利用是各行业领域创新发展的重点. ...

1

... 工业革命以来,全球生态环境问题日益严峻,为了应对全球气候变化,目前全球已有120个国家制定了碳中和目标路线图,碳中和已经成为大国竞争的重点领域,将深刻影响全球的环境治理和各国的战略定位[1].中国提出碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和.我国目标在30年内实现“碳达峰、碳中和”,实施双碳目标路径具有时间短、任务重等多方面的特点和挑战[2].节能、减排、洁净能源的高效利用是各行业领域创新发展的重点. ...

Energy savings in public transport

1

2008

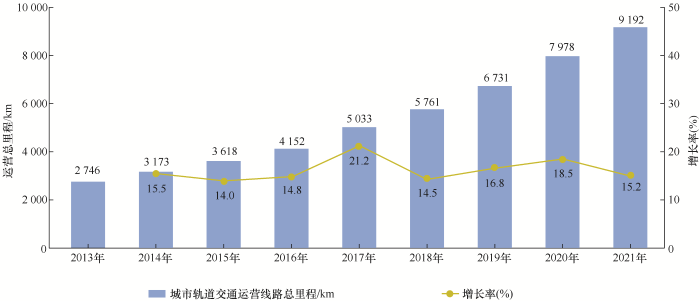

... 城市轨道交通作为一种公共交通不仅客运量大,能源消耗量也同样巨大;既是碳排放的重要来源,也是推动绿色能源发展、实现双碳战略目标的关键领域.根据中国城市轨道交通官网数据公布,截至2021年底,中国内地累计开通城际轨道交通的城市有50个,运营线路总里程约9 192 km,同比增长率为15.2%,2021年当年共新增城轨交通运营城市5个,新增线路长度1 222.92 km,其中北京地铁和上海地铁的电能消耗均超过了20亿kW·h.图1是我国近8年来城市轨道交通总运营里程同比增长情况.由于城市轨道交通运营列车具有运行间隔小、站间距离近、客运量大等特点,列车在减速制动时,产生的制动能量十分庞大,占列车牵引能量的30%~50%[3].城市轨道交通快速发展引发的能源消耗和碳排放问题成为人们关注的焦点,节能、减排、洁净能源的有效利用等“绿色低碳”可持续发展战略成为行业发展目标.一方面对城市轨道交通供电能源的结构优化,发展光伏、风电等可再生能源发电并网在城市轨道交通领域的高效利用,降低城市轨道交通领域碳排放和用电成本;另一方面,城市轨道交通再生制动能量回收及再利用,是降低能耗最直接、高效的优化方法.本文针对可再生能源光伏发电并入轨道交通供电系统进行了综述分析,详述了轨道交通再生制动能量回收的方式及各类储能技术,提出了基于轨道交通储能系统的能源调配模式,并对未来能源交通的发展前景予以展望. ...

新能源为主体电力系统的需求侧资源利用关键技术及展望

1

2021

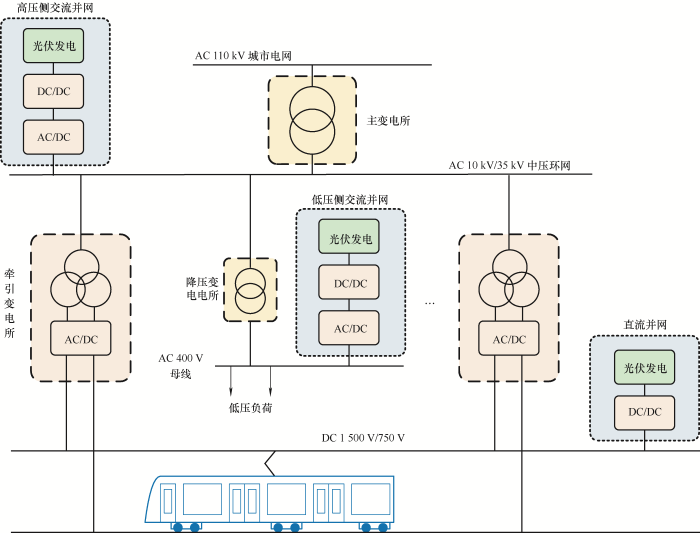

... 随着可再生能源的大规模开发和利用,特别是光伏发电已在微电网、配电网等电力系统领域得到了普遍应用,其将成为未来电力系统重要组成部分[4].可再生能源高效合理渗透在城市轨道交通领域,在缓解城市轨道交通系统的供电压力、降低运营成本、改善城市轨道交通用能结构、促进节能减排等方面起到至关重要的作用,是发展“绿色城市、低碳交通”的必然选择.另外城市轨道交通可以使光伏等可再生能源发电就近消纳,避免了可再生能源发电至用电端的远距离输电成本,提高了可再生能源发电在微电网的用电效率.目前光伏发电在城市轨道交通系统中的并网方式包括交流并网模式和直流并网模式,如图2所示.交流并网模式是指将光伏发电系统发出的直流电通过并网逆变器转换成交流电接入交流网络,城市轨道交通系统中交流网包含AC 10 kV/35 kV高压交流并网和AC 0.4 kV低压交流并网两种,通常光伏发电系统的装机容量大于1 MW时,选择高压侧并网;光伏发电系统的装机容量小于1 MW时,一般选择低压侧并网.交流并网模式技术成熟、控制策略简单,得到了广泛推广和应用.直流并网模式是指将光伏发电系统发出的直流电DC/DC介入城市轨道交通系统的中压直流牵引网,直流侧并网通过控制策略优化补偿牵引网电压减少接触网损耗,具有提高城市轨道交通牵引供电质量和节能的双重作用[5].东日本铁路公司研究了光伏发电系统交流并网(AC 6.6 kV)和直流并网(DC 1 500 V)在轨道交通应用的功率损耗,结果显示直流并网的功率损耗低、效率更高[6].光伏与先进储能装置直接并入轨道交通直流牵引网,能够有效调配可再生能源发电与列车牵引负荷之间在时间和空间尺度下的供需差异,平抑系统的间歇性、波动性,提高系统在复杂环境下的可靠性和抗风险能力.意大利那不勒斯某有轨电车在沿线将光伏发电单元、超级电容器以模块化集约形式多点接入直流母线,保证光伏平稳输出,并降低原始牵引供电系统线路损耗;供电末端再接入超级电容器储能模块,回收利用线路再生制动电能,平抑直流母线电压波动[7]. ...

Key technologies and prospects of demand-side resource utilization for power systems dominated by renewable energy

1

2021

... 随着可再生能源的大规模开发和利用,特别是光伏发电已在微电网、配电网等电力系统领域得到了普遍应用,其将成为未来电力系统重要组成部分[4].可再生能源高效合理渗透在城市轨道交通领域,在缓解城市轨道交通系统的供电压力、降低运营成本、改善城市轨道交通用能结构、促进节能减排等方面起到至关重要的作用,是发展“绿色城市、低碳交通”的必然选择.另外城市轨道交通可以使光伏等可再生能源发电就近消纳,避免了可再生能源发电至用电端的远距离输电成本,提高了可再生能源发电在微电网的用电效率.目前光伏发电在城市轨道交通系统中的并网方式包括交流并网模式和直流并网模式,如图2所示.交流并网模式是指将光伏发电系统发出的直流电通过并网逆变器转换成交流电接入交流网络,城市轨道交通系统中交流网包含AC 10 kV/35 kV高压交流并网和AC 0.4 kV低压交流并网两种,通常光伏发电系统的装机容量大于1 MW时,选择高压侧并网;光伏发电系统的装机容量小于1 MW时,一般选择低压侧并网.交流并网模式技术成熟、控制策略简单,得到了广泛推广和应用.直流并网模式是指将光伏发电系统发出的直流电DC/DC介入城市轨道交通系统的中压直流牵引网,直流侧并网通过控制策略优化补偿牵引网电压减少接触网损耗,具有提高城市轨道交通牵引供电质量和节能的双重作用[5].东日本铁路公司研究了光伏发电系统交流并网(AC 6.6 kV)和直流并网(DC 1 500 V)在轨道交通应用的功率损耗,结果显示直流并网的功率损耗低、效率更高[6].光伏与先进储能装置直接并入轨道交通直流牵引网,能够有效调配可再生能源发电与列车牵引负荷之间在时间和空间尺度下的供需差异,平抑系统的间歇性、波动性,提高系统在复杂环境下的可靠性和抗风险能力.意大利那不勒斯某有轨电车在沿线将光伏发电单元、超级电容器以模块化集约形式多点接入直流母线,保证光伏平稳输出,并降低原始牵引供电系统线路损耗;供电末端再接入超级电容器储能模块,回收利用线路再生制动电能,平抑直流母线电压波动[7]. ...

光伏发电系统接入城市轨道交通供电系统模式研究

1

2014

... 随着可再生能源的大规模开发和利用,特别是光伏发电已在微电网、配电网等电力系统领域得到了普遍应用,其将成为未来电力系统重要组成部分[4].可再生能源高效合理渗透在城市轨道交通领域,在缓解城市轨道交通系统的供电压力、降低运营成本、改善城市轨道交通用能结构、促进节能减排等方面起到至关重要的作用,是发展“绿色城市、低碳交通”的必然选择.另外城市轨道交通可以使光伏等可再生能源发电就近消纳,避免了可再生能源发电至用电端的远距离输电成本,提高了可再生能源发电在微电网的用电效率.目前光伏发电在城市轨道交通系统中的并网方式包括交流并网模式和直流并网模式,如图2所示.交流并网模式是指将光伏发电系统发出的直流电通过并网逆变器转换成交流电接入交流网络,城市轨道交通系统中交流网包含AC 10 kV/35 kV高压交流并网和AC 0.4 kV低压交流并网两种,通常光伏发电系统的装机容量大于1 MW时,选择高压侧并网;光伏发电系统的装机容量小于1 MW时,一般选择低压侧并网.交流并网模式技术成熟、控制策略简单,得到了广泛推广和应用.直流并网模式是指将光伏发电系统发出的直流电DC/DC介入城市轨道交通系统的中压直流牵引网,直流侧并网通过控制策略优化补偿牵引网电压减少接触网损耗,具有提高城市轨道交通牵引供电质量和节能的双重作用[5].东日本铁路公司研究了光伏发电系统交流并网(AC 6.6 kV)和直流并网(DC 1 500 V)在轨道交通应用的功率损耗,结果显示直流并网的功率损耗低、效率更高[6].光伏与先进储能装置直接并入轨道交通直流牵引网,能够有效调配可再生能源发电与列车牵引负荷之间在时间和空间尺度下的供需差异,平抑系统的间歇性、波动性,提高系统在复杂环境下的可靠性和抗风险能力.意大利那不勒斯某有轨电车在沿线将光伏发电单元、超级电容器以模块化集约形式多点接入直流母线,保证光伏平稳输出,并降低原始牵引供电系统线路损耗;供电末端再接入超级电容器储能模块,回收利用线路再生制动电能,平抑直流母线电压波动[7]. ...

Grid modes of PV generation system in urban rail transit power supply

1

2014

... 随着可再生能源的大规模开发和利用,特别是光伏发电已在微电网、配电网等电力系统领域得到了普遍应用,其将成为未来电力系统重要组成部分[4].可再生能源高效合理渗透在城市轨道交通领域,在缓解城市轨道交通系统的供电压力、降低运营成本、改善城市轨道交通用能结构、促进节能减排等方面起到至关重要的作用,是发展“绿色城市、低碳交通”的必然选择.另外城市轨道交通可以使光伏等可再生能源发电就近消纳,避免了可再生能源发电至用电端的远距离输电成本,提高了可再生能源发电在微电网的用电效率.目前光伏发电在城市轨道交通系统中的并网方式包括交流并网模式和直流并网模式,如图2所示.交流并网模式是指将光伏发电系统发出的直流电通过并网逆变器转换成交流电接入交流网络,城市轨道交通系统中交流网包含AC 10 kV/35 kV高压交流并网和AC 0.4 kV低压交流并网两种,通常光伏发电系统的装机容量大于1 MW时,选择高压侧并网;光伏发电系统的装机容量小于1 MW时,一般选择低压侧并网.交流并网模式技术成熟、控制策略简单,得到了广泛推广和应用.直流并网模式是指将光伏发电系统发出的直流电DC/DC介入城市轨道交通系统的中压直流牵引网,直流侧并网通过控制策略优化补偿牵引网电压减少接触网损耗,具有提高城市轨道交通牵引供电质量和节能的双重作用[5].东日本铁路公司研究了光伏发电系统交流并网(AC 6.6 kV)和直流并网(DC 1 500 V)在轨道交通应用的功率损耗,结果显示直流并网的功率损耗低、效率更高[6].光伏与先进储能装置直接并入轨道交通直流牵引网,能够有效调配可再生能源发电与列车牵引负荷之间在时间和空间尺度下的供需差异,平抑系统的间歇性、波动性,提高系统在复杂环境下的可靠性和抗风险能力.意大利那不勒斯某有轨电车在沿线将光伏发电单元、超级电容器以模块化集约形式多点接入直流母线,保证光伏平稳输出,并降低原始牵引供电系统线路损耗;供电末端再接入超级电容器储能模块,回收利用线路再生制动电能,平抑直流母线电压波动[7]. ...

1

2011

... 随着可再生能源的大规模开发和利用,特别是光伏发电已在微电网、配电网等电力系统领域得到了普遍应用,其将成为未来电力系统重要组成部分[4].可再生能源高效合理渗透在城市轨道交通领域,在缓解城市轨道交通系统的供电压力、降低运营成本、改善城市轨道交通用能结构、促进节能减排等方面起到至关重要的作用,是发展“绿色城市、低碳交通”的必然选择.另外城市轨道交通可以使光伏等可再生能源发电就近消纳,避免了可再生能源发电至用电端的远距离输电成本,提高了可再生能源发电在微电网的用电效率.目前光伏发电在城市轨道交通系统中的并网方式包括交流并网模式和直流并网模式,如图2所示.交流并网模式是指将光伏发电系统发出的直流电通过并网逆变器转换成交流电接入交流网络,城市轨道交通系统中交流网包含AC 10 kV/35 kV高压交流并网和AC 0.4 kV低压交流并网两种,通常光伏发电系统的装机容量大于1 MW时,选择高压侧并网;光伏发电系统的装机容量小于1 MW时,一般选择低压侧并网.交流并网模式技术成熟、控制策略简单,得到了广泛推广和应用.直流并网模式是指将光伏发电系统发出的直流电DC/DC介入城市轨道交通系统的中压直流牵引网,直流侧并网通过控制策略优化补偿牵引网电压减少接触网损耗,具有提高城市轨道交通牵引供电质量和节能的双重作用[5].东日本铁路公司研究了光伏发电系统交流并网(AC 6.6 kV)和直流并网(DC 1 500 V)在轨道交通应用的功率损耗,结果显示直流并网的功率损耗低、效率更高[6].光伏与先进储能装置直接并入轨道交通直流牵引网,能够有效调配可再生能源发电与列车牵引负荷之间在时间和空间尺度下的供需差异,平抑系统的间歇性、波动性,提高系统在复杂环境下的可靠性和抗风险能力.意大利那不勒斯某有轨电车在沿线将光伏发电单元、超级电容器以模块化集约形式多点接入直流母线,保证光伏平稳输出,并降低原始牵引供电系统线路损耗;供电末端再接入超级电容器储能模块,回收利用线路再生制动电能,平抑直流母线电压波动[7]. ...

Integration of photovoltaic plants and supercapacitors in tramway power systems

1

2018

... 随着可再生能源的大规模开发和利用,特别是光伏发电已在微电网、配电网等电力系统领域得到了普遍应用,其将成为未来电力系统重要组成部分[4].可再生能源高效合理渗透在城市轨道交通领域,在缓解城市轨道交通系统的供电压力、降低运营成本、改善城市轨道交通用能结构、促进节能减排等方面起到至关重要的作用,是发展“绿色城市、低碳交通”的必然选择.另外城市轨道交通可以使光伏等可再生能源发电就近消纳,避免了可再生能源发电至用电端的远距离输电成本,提高了可再生能源发电在微电网的用电效率.目前光伏发电在城市轨道交通系统中的并网方式包括交流并网模式和直流并网模式,如图2所示.交流并网模式是指将光伏发电系统发出的直流电通过并网逆变器转换成交流电接入交流网络,城市轨道交通系统中交流网包含AC 10 kV/35 kV高压交流并网和AC 0.4 kV低压交流并网两种,通常光伏发电系统的装机容量大于1 MW时,选择高压侧并网;光伏发电系统的装机容量小于1 MW时,一般选择低压侧并网.交流并网模式技术成熟、控制策略简单,得到了广泛推广和应用.直流并网模式是指将光伏发电系统发出的直流电DC/DC介入城市轨道交通系统的中压直流牵引网,直流侧并网通过控制策略优化补偿牵引网电压减少接触网损耗,具有提高城市轨道交通牵引供电质量和节能的双重作用[5].东日本铁路公司研究了光伏发电系统交流并网(AC 6.6 kV)和直流并网(DC 1 500 V)在轨道交通应用的功率损耗,结果显示直流并网的功率损耗低、效率更高[6].光伏与先进储能装置直接并入轨道交通直流牵引网,能够有效调配可再生能源发电与列车牵引负荷之间在时间和空间尺度下的供需差异,平抑系统的间歇性、波动性,提高系统在复杂环境下的可靠性和抗风险能力.意大利那不勒斯某有轨电车在沿线将光伏发电单元、超级电容器以模块化集约形式多点接入直流母线,保证光伏平稳输出,并降低原始牵引供电系统线路损耗;供电末端再接入超级电容器储能模块,回收利用线路再生制动电能,平抑直流母线电压波动[7]. ...

Application of a high-power reversible converter in a hybrid traction power supply system

1

2017

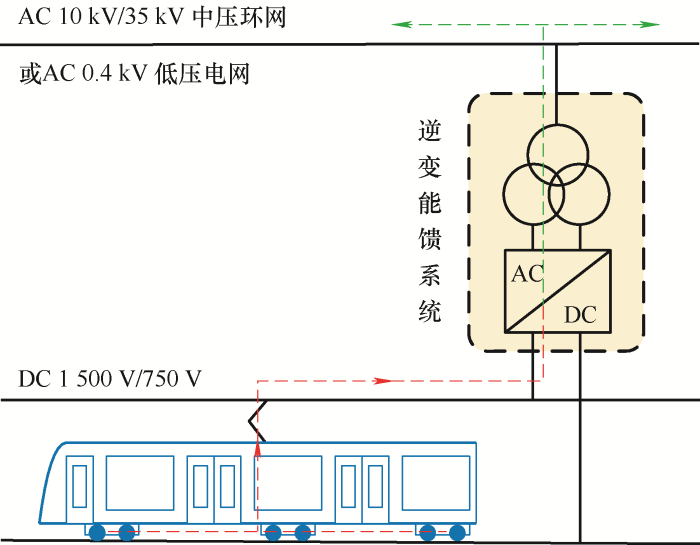

... 逆变型再生制动能量回收技术是当列车处于制动状态时,通过逆变回馈系统将制动能量从直流转化为交流,随后再经变压器回馈给交流电网或其他负载重复利用[8],如图3所示.制动能量返还交流电网的电压等级主要包括10 kV/35 kV中压环网和0.4 kV低压电网.将再生制动能量通过中压逆变器回馈到中压环网,环网中其他用电负荷可以使用,但是该方式馈电,列车线路外部电源适用于使用集中式供电,若中压网络采用分散式供电,回馈的电能可能会流入城市电网,影响城市电网的电能质量.逆变型制动能量回收技术在国内的北京地铁、成都地铁等部分线路,以及国外的英国、瑞典等国家均有投入使用.虽然逆变回馈型制动能量回收技术能够将制动能量直接回馈到电网,能源利用率获得有效提高,但是制动能量具有波动性强、瞬时倍率高等特点,会对交流电网造成谐波污染,导致电网电压的波动,不利于电网中的用电设备安全稳定运行.目前城市轨道交通列车通常采用逆变回馈+电阻制动优化模式. ...

Sustainable urban rail systems:Strategies and technologies for optimal management of regenerative braking energy

1

2013

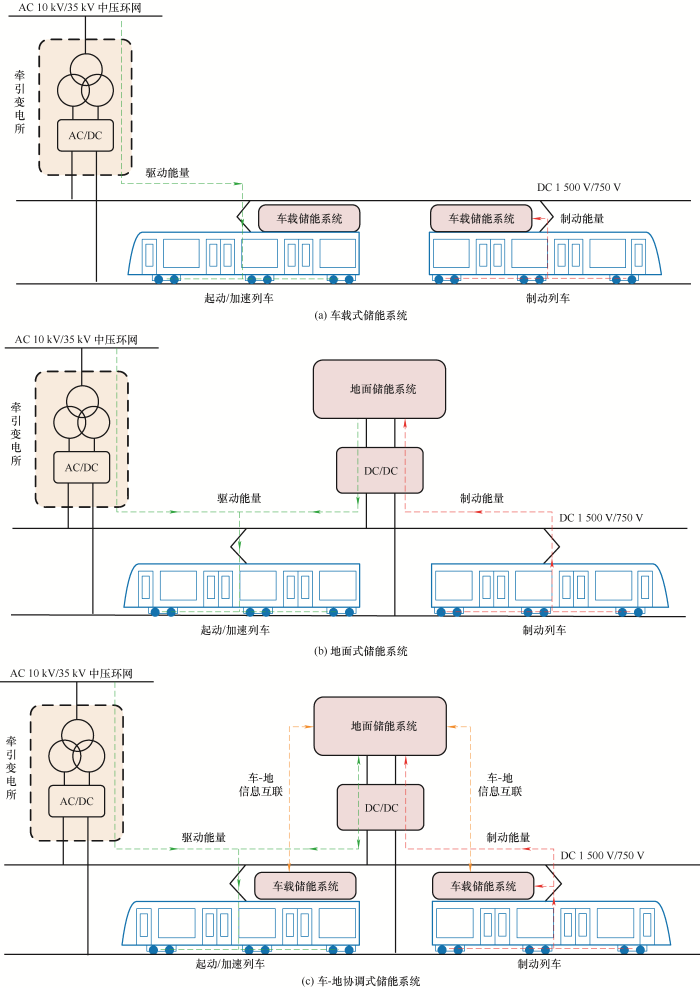

... 储能型再生制动能量回收技术是通过双向变流设备将制动电能反馈至储能系统,当列车在制动时储能系统吸收再生电能,当列车起动或电网供电不足时,储能系统释放能量为车辆提供电能,保障电网、车辆安全运行.大量的科学研究、示范项目和商业化系统表明,储能系统是城市轨道交通提高系统效率和可靠性、降低能耗的有效解决方案[9-10].另外储能系统能够降低变电所峰值功率、稳定直流牵引网电压、为列车紧急牵引提供能量、减少或消除再生失效、提高停车精准度、纯电制动、替代变电所、促进可再生能源就近消纳等[11].轨道交通再生制动能量回收的储能方式有三种类型(图4),储能系统既可以安装在列车上,称之为车载式储能(图4a);也可以安装在轨道线路一侧的地面,称之为地面式储能(图4b);当然,也有车载和地面均设置储能装置,称之为车-地协调式储能(图4c).安装有车载式储能系统的列车可以暂时储存自己的制动能量,并在接下来的加速阶段加以利用.地面式储能系统可以吸收任何列车的制动能量,并在其他车辆加速时提供能量,从节能效果和综合性功能应用等方面,地面式储能系统更具优势,是目前最受关注、发展最快的方式.轨道交通用储能系统主要包括锂离子电池、飞轮储能、双电层电容器、锂离子电容器等[12⇓-14]. ...

城市轨道交通再生能量利用的直流牵引供电系统仿真研究

1

2021

... 储能型再生制动能量回收技术是通过双向变流设备将制动电能反馈至储能系统,当列车在制动时储能系统吸收再生电能,当列车起动或电网供电不足时,储能系统释放能量为车辆提供电能,保障电网、车辆安全运行.大量的科学研究、示范项目和商业化系统表明,储能系统是城市轨道交通提高系统效率和可靠性、降低能耗的有效解决方案[9-10].另外储能系统能够降低变电所峰值功率、稳定直流牵引网电压、为列车紧急牵引提供能量、减少或消除再生失效、提高停车精准度、纯电制动、替代变电所、促进可再生能源就近消纳等[11].轨道交通再生制动能量回收的储能方式有三种类型(图4),储能系统既可以安装在列车上,称之为车载式储能(图4a);也可以安装在轨道线路一侧的地面,称之为地面式储能(图4b);当然,也有车载和地面均设置储能装置,称之为车-地协调式储能(图4c).安装有车载式储能系统的列车可以暂时储存自己的制动能量,并在接下来的加速阶段加以利用.地面式储能系统可以吸收任何列车的制动能量,并在其他车辆加速时提供能量,从节能效果和综合性功能应用等方面,地面式储能系统更具优势,是目前最受关注、发展最快的方式.轨道交通用储能系统主要包括锂离子电池、飞轮储能、双电层电容器、锂离子电容器等[12⇓-14]. ...

Simulation research on DC traction power supply system for renewable energy utilization of urban rail transit

1

2021

... 储能型再生制动能量回收技术是通过双向变流设备将制动电能反馈至储能系统,当列车在制动时储能系统吸收再生电能,当列车起动或电网供电不足时,储能系统释放能量为车辆提供电能,保障电网、车辆安全运行.大量的科学研究、示范项目和商业化系统表明,储能系统是城市轨道交通提高系统效率和可靠性、降低能耗的有效解决方案[9-10].另外储能系统能够降低变电所峰值功率、稳定直流牵引网电压、为列车紧急牵引提供能量、减少或消除再生失效、提高停车精准度、纯电制动、替代变电所、促进可再生能源就近消纳等[11].轨道交通再生制动能量回收的储能方式有三种类型(图4),储能系统既可以安装在列车上,称之为车载式储能(图4a);也可以安装在轨道线路一侧的地面,称之为地面式储能(图4b);当然,也有车载和地面均设置储能装置,称之为车-地协调式储能(图4c).安装有车载式储能系统的列车可以暂时储存自己的制动能量,并在接下来的加速阶段加以利用.地面式储能系统可以吸收任何列车的制动能量,并在其他车辆加速时提供能量,从节能效果和综合性功能应用等方面,地面式储能系统更具优势,是目前最受关注、发展最快的方式.轨道交通用储能系统主要包括锂离子电池、飞轮储能、双电层电容器、锂离子电容器等[12⇓-14]. ...

储能技术在地面式再生制动能量吸收和利用装置中的应用

1

2021

... 储能型再生制动能量回收技术是通过双向变流设备将制动电能反馈至储能系统,当列车在制动时储能系统吸收再生电能,当列车起动或电网供电不足时,储能系统释放能量为车辆提供电能,保障电网、车辆安全运行.大量的科学研究、示范项目和商业化系统表明,储能系统是城市轨道交通提高系统效率和可靠性、降低能耗的有效解决方案[9-10].另外储能系统能够降低变电所峰值功率、稳定直流牵引网电压、为列车紧急牵引提供能量、减少或消除再生失效、提高停车精准度、纯电制动、替代变电所、促进可再生能源就近消纳等[11].轨道交通再生制动能量回收的储能方式有三种类型(图4),储能系统既可以安装在列车上,称之为车载式储能(图4a);也可以安装在轨道线路一侧的地面,称之为地面式储能(图4b);当然,也有车载和地面均设置储能装置,称之为车-地协调式储能(图4c).安装有车载式储能系统的列车可以暂时储存自己的制动能量,并在接下来的加速阶段加以利用.地面式储能系统可以吸收任何列车的制动能量,并在其他车辆加速时提供能量,从节能效果和综合性功能应用等方面,地面式储能系统更具优势,是目前最受关注、发展最快的方式.轨道交通用储能系统主要包括锂离子电池、飞轮储能、双电层电容器、锂离子电容器等[12⇓-14]. ...

Application of energy storage technology in stationary regenerative braking energy absorption and utilization devices

1

2021

... 储能型再生制动能量回收技术是通过双向变流设备将制动电能反馈至储能系统,当列车在制动时储能系统吸收再生电能,当列车起动或电网供电不足时,储能系统释放能量为车辆提供电能,保障电网、车辆安全运行.大量的科学研究、示范项目和商业化系统表明,储能系统是城市轨道交通提高系统效率和可靠性、降低能耗的有效解决方案[9-10].另外储能系统能够降低变电所峰值功率、稳定直流牵引网电压、为列车紧急牵引提供能量、减少或消除再生失效、提高停车精准度、纯电制动、替代变电所、促进可再生能源就近消纳等[11].轨道交通再生制动能量回收的储能方式有三种类型(图4),储能系统既可以安装在列车上,称之为车载式储能(图4a);也可以安装在轨道线路一侧的地面,称之为地面式储能(图4b);当然,也有车载和地面均设置储能装置,称之为车-地协调式储能(图4c).安装有车载式储能系统的列车可以暂时储存自己的制动能量,并在接下来的加速阶段加以利用.地面式储能系统可以吸收任何列车的制动能量,并在其他车辆加速时提供能量,从节能效果和综合性功能应用等方面,地面式储能系统更具优势,是目前最受关注、发展最快的方式.轨道交通用储能系统主要包括锂离子电池、飞轮储能、双电层电容器、锂离子电容器等[12⇓-14]. ...

能源革命中的电化学储能技术

1

2019

... 储能型再生制动能量回收技术是通过双向变流设备将制动电能反馈至储能系统,当列车在制动时储能系统吸收再生电能,当列车起动或电网供电不足时,储能系统释放能量为车辆提供电能,保障电网、车辆安全运行.大量的科学研究、示范项目和商业化系统表明,储能系统是城市轨道交通提高系统效率和可靠性、降低能耗的有效解决方案[9-10].另外储能系统能够降低变电所峰值功率、稳定直流牵引网电压、为列车紧急牵引提供能量、减少或消除再生失效、提高停车精准度、纯电制动、替代变电所、促进可再生能源就近消纳等[11].轨道交通再生制动能量回收的储能方式有三种类型(图4),储能系统既可以安装在列车上,称之为车载式储能(图4a);也可以安装在轨道线路一侧的地面,称之为地面式储能(图4b);当然,也有车载和地面均设置储能装置,称之为车-地协调式储能(图4c).安装有车载式储能系统的列车可以暂时储存自己的制动能量,并在接下来的加速阶段加以利用.地面式储能系统可以吸收任何列车的制动能量,并在其他车辆加速时提供能量,从节能效果和综合性功能应用等方面,地面式储能系统更具优势,是目前最受关注、发展最快的方式.轨道交通用储能系统主要包括锂离子电池、飞轮储能、双电层电容器、锂离子电容器等[12⇓-14]. ...

Electrochemical energy storage technology in the energy revolution

1

2019

... 储能型再生制动能量回收技术是通过双向变流设备将制动电能反馈至储能系统,当列车在制动时储能系统吸收再生电能,当列车起动或电网供电不足时,储能系统释放能量为车辆提供电能,保障电网、车辆安全运行.大量的科学研究、示范项目和商业化系统表明,储能系统是城市轨道交通提高系统效率和可靠性、降低能耗的有效解决方案[9-10].另外储能系统能够降低变电所峰值功率、稳定直流牵引网电压、为列车紧急牵引提供能量、减少或消除再生失效、提高停车精准度、纯电制动、替代变电所、促进可再生能源就近消纳等[11].轨道交通再生制动能量回收的储能方式有三种类型(图4),储能系统既可以安装在列车上,称之为车载式储能(图4a);也可以安装在轨道线路一侧的地面,称之为地面式储能(图4b);当然,也有车载和地面均设置储能装置,称之为车-地协调式储能(图4c).安装有车载式储能系统的列车可以暂时储存自己的制动能量,并在接下来的加速阶段加以利用.地面式储能系统可以吸收任何列车的制动能量,并在其他车辆加速时提供能量,从节能效果和综合性功能应用等方面,地面式储能系统更具优势,是目前最受关注、发展最快的方式.轨道交通用储能系统主要包括锂离子电池、飞轮储能、双电层电容器、锂离子电容器等[12⇓-14]. ...

能源革命中的物理储能技术

1

2019

... 储能型再生制动能量回收技术是通过双向变流设备将制动电能反馈至储能系统,当列车在制动时储能系统吸收再生电能,当列车起动或电网供电不足时,储能系统释放能量为车辆提供电能,保障电网、车辆安全运行.大量的科学研究、示范项目和商业化系统表明,储能系统是城市轨道交通提高系统效率和可靠性、降低能耗的有效解决方案[9-10].另外储能系统能够降低变电所峰值功率、稳定直流牵引网电压、为列车紧急牵引提供能量、减少或消除再生失效、提高停车精准度、纯电制动、替代变电所、促进可再生能源就近消纳等[11].轨道交通再生制动能量回收的储能方式有三种类型(图4),储能系统既可以安装在列车上,称之为车载式储能(图4a);也可以安装在轨道线路一侧的地面,称之为地面式储能(图4b);当然,也有车载和地面均设置储能装置,称之为车-地协调式储能(图4c).安装有车载式储能系统的列车可以暂时储存自己的制动能量,并在接下来的加速阶段加以利用.地面式储能系统可以吸收任何列车的制动能量,并在其他车辆加速时提供能量,从节能效果和综合性功能应用等方面,地面式储能系统更具优势,是目前最受关注、发展最快的方式.轨道交通用储能系统主要包括锂离子电池、飞轮储能、双电层电容器、锂离子电容器等[12⇓-14]. ...

Physical energy storage technology in the energy revolution

1

2019

... 储能型再生制动能量回收技术是通过双向变流设备将制动电能反馈至储能系统,当列车在制动时储能系统吸收再生电能,当列车起动或电网供电不足时,储能系统释放能量为车辆提供电能,保障电网、车辆安全运行.大量的科学研究、示范项目和商业化系统表明,储能系统是城市轨道交通提高系统效率和可靠性、降低能耗的有效解决方案[9-10].另外储能系统能够降低变电所峰值功率、稳定直流牵引网电压、为列车紧急牵引提供能量、减少或消除再生失效、提高停车精准度、纯电制动、替代变电所、促进可再生能源就近消纳等[11].轨道交通再生制动能量回收的储能方式有三种类型(图4),储能系统既可以安装在列车上,称之为车载式储能(图4a);也可以安装在轨道线路一侧的地面,称之为地面式储能(图4b);当然,也有车载和地面均设置储能装置,称之为车-地协调式储能(图4c).安装有车载式储能系统的列车可以暂时储存自己的制动能量,并在接下来的加速阶段加以利用.地面式储能系统可以吸收任何列车的制动能量,并在其他车辆加速时提供能量,从节能效果和综合性功能应用等方面,地面式储能系统更具优势,是目前最受关注、发展最快的方式.轨道交通用储能系统主要包括锂离子电池、飞轮储能、双电层电容器、锂离子电容器等[12⇓-14]. ...

锂离子电容器在新能源领域应用展望

1

2020

... 储能型再生制动能量回收技术是通过双向变流设备将制动电能反馈至储能系统,当列车在制动时储能系统吸收再生电能,当列车起动或电网供电不足时,储能系统释放能量为车辆提供电能,保障电网、车辆安全运行.大量的科学研究、示范项目和商业化系统表明,储能系统是城市轨道交通提高系统效率和可靠性、降低能耗的有效解决方案[9-10].另外储能系统能够降低变电所峰值功率、稳定直流牵引网电压、为列车紧急牵引提供能量、减少或消除再生失效、提高停车精准度、纯电制动、替代变电所、促进可再生能源就近消纳等[11].轨道交通再生制动能量回收的储能方式有三种类型(图4),储能系统既可以安装在列车上,称之为车载式储能(图4a);也可以安装在轨道线路一侧的地面,称之为地面式储能(图4b);当然,也有车载和地面均设置储能装置,称之为车-地协调式储能(图4c).安装有车载式储能系统的列车可以暂时储存自己的制动能量,并在接下来的加速阶段加以利用.地面式储能系统可以吸收任何列车的制动能量,并在其他车辆加速时提供能量,从节能效果和综合性功能应用等方面,地面式储能系统更具优势,是目前最受关注、发展最快的方式.轨道交通用储能系统主要包括锂离子电池、飞轮储能、双电层电容器、锂离子电容器等[12⇓-14]. ...

Application prospect of lithium-ion capacitor in new energy field

1

2020

... 储能型再生制动能量回收技术是通过双向变流设备将制动电能反馈至储能系统,当列车在制动时储能系统吸收再生电能,当列车起动或电网供电不足时,储能系统释放能量为车辆提供电能,保障电网、车辆安全运行.大量的科学研究、示范项目和商业化系统表明,储能系统是城市轨道交通提高系统效率和可靠性、降低能耗的有效解决方案[9-10].另外储能系统能够降低变电所峰值功率、稳定直流牵引网电压、为列车紧急牵引提供能量、减少或消除再生失效、提高停车精准度、纯电制动、替代变电所、促进可再生能源就近消纳等[11].轨道交通再生制动能量回收的储能方式有三种类型(图4),储能系统既可以安装在列车上,称之为车载式储能(图4a);也可以安装在轨道线路一侧的地面,称之为地面式储能(图4b);当然,也有车载和地面均设置储能装置,称之为车-地协调式储能(图4c).安装有车载式储能系统的列车可以暂时储存自己的制动能量,并在接下来的加速阶段加以利用.地面式储能系统可以吸收任何列车的制动能量,并在其他车辆加速时提供能量,从节能效果和综合性功能应用等方面,地面式储能系统更具优势,是目前最受关注、发展最快的方式.轨道交通用储能系统主要包括锂离子电池、飞轮储能、双电层电容器、锂离子电容器等[12⇓-14]. ...

A review of flywheel energy storage system technologies and their applications

1

2017

... 飞轮储能利用电机驱动飞轮高速旋转将电能转化成动能,在轨道交通制动能量回收系统中,飞轮储能装置直接与直流牵引网连接,列车制动产生的再生制动能量通过逆变器驱动同步电机转动,从而将电能转化为机械能;当直流牵引网电压降低导致同步电机转速降低时,储存的能量将机械能转化为电能,从而带动同步电机向列车负荷提供电能[15].GEE等[16]分析了飞轮储能接入轻轨直流电网的应用,能够实现节能21.6%,在测试案例的场景中,飞轮储能还能够改善变电站的电压降(电压跌落减少29.8%)和峰值电力负荷(峰值电力负荷降低30.1%).目前,在英国伦敦地铁、法国巴黎和里昂地铁、美国纽约和洛杉矶地铁等均有示范和商业化应用.2019年,北京房山地铁线飞轮储能系统挂网运行,由3套GTR 333 kW的飞轮储能装置并联组成的1 MW/4.74 kW·h储能系统,日均节电量为1 200~1 300 kW·h[17]. ...

Analysis of trackside flywheel energy storage in light rail systems

1

2015

... 飞轮储能利用电机驱动飞轮高速旋转将电能转化成动能,在轨道交通制动能量回收系统中,飞轮储能装置直接与直流牵引网连接,列车制动产生的再生制动能量通过逆变器驱动同步电机转动,从而将电能转化为机械能;当直流牵引网电压降低导致同步电机转速降低时,储存的能量将机械能转化为电能,从而带动同步电机向列车负荷提供电能[15].GEE等[16]分析了飞轮储能接入轻轨直流电网的应用,能够实现节能21.6%,在测试案例的场景中,飞轮储能还能够改善变电站的电压降(电压跌落减少29.8%)和峰值电力负荷(峰值电力负荷降低30.1%).目前,在英国伦敦地铁、法国巴黎和里昂地铁、美国纽约和洛杉矶地铁等均有示范和商业化应用.2019年,北京房山地铁线飞轮储能系统挂网运行,由3套GTR 333 kW的飞轮储能装置并联组成的1 MW/4.74 kW·h储能系统,日均节电量为1 200~1 300 kW·h[17]. ...

飞轮储能技术在城市轨道交通的应用

1

2020

... 飞轮储能利用电机驱动飞轮高速旋转将电能转化成动能,在轨道交通制动能量回收系统中,飞轮储能装置直接与直流牵引网连接,列车制动产生的再生制动能量通过逆变器驱动同步电机转动,从而将电能转化为机械能;当直流牵引网电压降低导致同步电机转速降低时,储存的能量将机械能转化为电能,从而带动同步电机向列车负荷提供电能[15].GEE等[16]分析了飞轮储能接入轻轨直流电网的应用,能够实现节能21.6%,在测试案例的场景中,飞轮储能还能够改善变电站的电压降(电压跌落减少29.8%)和峰值电力负荷(峰值电力负荷降低30.1%).目前,在英国伦敦地铁、法国巴黎和里昂地铁、美国纽约和洛杉矶地铁等均有示范和商业化应用.2019年,北京房山地铁线飞轮储能系统挂网运行,由3套GTR 333 kW的飞轮储能装置并联组成的1 MW/4.74 kW·h储能系统,日均节电量为1 200~1 300 kW·h[17]. ...

Application of flywheel energy storage technology in urban rail transit

1

2020

... 飞轮储能利用电机驱动飞轮高速旋转将电能转化成动能,在轨道交通制动能量回收系统中,飞轮储能装置直接与直流牵引网连接,列车制动产生的再生制动能量通过逆变器驱动同步电机转动,从而将电能转化为机械能;当直流牵引网电压降低导致同步电机转速降低时,储存的能量将机械能转化为电能,从而带动同步电机向列车负荷提供电能[15].GEE等[16]分析了飞轮储能接入轻轨直流电网的应用,能够实现节能21.6%,在测试案例的场景中,飞轮储能还能够改善变电站的电压降(电压跌落减少29.8%)和峰值电力负荷(峰值电力负荷降低30.1%).目前,在英国伦敦地铁、法国巴黎和里昂地铁、美国纽约和洛杉矶地铁等均有示范和商业化应用.2019年,北京房山地铁线飞轮储能系统挂网运行,由3套GTR 333 kW的飞轮储能装置并联组成的1 MW/4.74 kW·h储能系统,日均节电量为1 200~1 300 kW·h[17]. ...

Application of energy storage system for railway transportation in Japan

1

2010

... 应用于轨道交通制动能量回收的电池储能技术主要包括铅酸电池、镍氢电池、锂离子电池、钠硫电池等.电池储能系统通过双向DC/DC变换器与直流牵引网相连接,可实现不同电压等级的互联与能量的双向流动.在日本,基于电池储能的城轨制动能量回收系统得到广泛应用.2006年,西日本地铁公司在湖西线安装了3套117 kW/39 kW·h锂离子电池储能系统,额定电压650 V,列车日均节能300 kW·h[18].在我国,钛酸锂电池兼具较高能量密度和功率密度等优势在轨道交通领域应用成为新的发展趋势.在2018年柏林轨道交通技术展览会上,中国中车展出的新型混合动力调车机车和新一代碳纤维地铁均将钛酸锂电池应用于动力系统[19].2021年,我国昆明地铁首次采用钛酸锂电池作为辅助电源的5号线列车下线,钛酸锂电池为列车提供应急牵引.轨道交通再生制动能量回收要求储能系统在短时内能够吸收和释放大量的能量、安全性高、循环寿命长.虽然电池储能系统能量密度高,但是很难兼顾高功率密度和长循环寿命,在轨道交通再生制动能量回收领域应用中通常使用复合功率型储能技术. ...

钛酸锂电池在城市轨道交通的适用性研究

1

2021

... 应用于轨道交通制动能量回收的电池储能技术主要包括铅酸电池、镍氢电池、锂离子电池、钠硫电池等.电池储能系统通过双向DC/DC变换器与直流牵引网相连接,可实现不同电压等级的互联与能量的双向流动.在日本,基于电池储能的城轨制动能量回收系统得到广泛应用.2006年,西日本地铁公司在湖西线安装了3套117 kW/39 kW·h锂离子电池储能系统,额定电压650 V,列车日均节能300 kW·h[18].在我国,钛酸锂电池兼具较高能量密度和功率密度等优势在轨道交通领域应用成为新的发展趋势.在2018年柏林轨道交通技术展览会上,中国中车展出的新型混合动力调车机车和新一代碳纤维地铁均将钛酸锂电池应用于动力系统[19].2021年,我国昆明地铁首次采用钛酸锂电池作为辅助电源的5号线列车下线,钛酸锂电池为列车提供应急牵引.轨道交通再生制动能量回收要求储能系统在短时内能够吸收和释放大量的能量、安全性高、循环寿命长.虽然电池储能系统能量密度高,但是很难兼顾高功率密度和长循环寿命,在轨道交通再生制动能量回收领域应用中通常使用复合功率型储能技术. ...

Study on the applicability of lithium titanate battery in urban rail transit

1

2021

... 应用于轨道交通制动能量回收的电池储能技术主要包括铅酸电池、镍氢电池、锂离子电池、钠硫电池等.电池储能系统通过双向DC/DC变换器与直流牵引网相连接,可实现不同电压等级的互联与能量的双向流动.在日本,基于电池储能的城轨制动能量回收系统得到广泛应用.2006年,西日本地铁公司在湖西线安装了3套117 kW/39 kW·h锂离子电池储能系统,额定电压650 V,列车日均节能300 kW·h[18].在我国,钛酸锂电池兼具较高能量密度和功率密度等优势在轨道交通领域应用成为新的发展趋势.在2018年柏林轨道交通技术展览会上,中国中车展出的新型混合动力调车机车和新一代碳纤维地铁均将钛酸锂电池应用于动力系统[19].2021年,我国昆明地铁首次采用钛酸锂电池作为辅助电源的5号线列车下线,钛酸锂电池为列车提供应急牵引.轨道交通再生制动能量回收要求储能系统在短时内能够吸收和释放大量的能量、安全性高、循环寿命长.虽然电池储能系统能量密度高,但是很难兼顾高功率密度和长循环寿命,在轨道交通再生制动能量回收领域应用中通常使用复合功率型储能技术. ...

基于动态阈值控制策略的城轨超级电容储能系统寿命优化研究

1

2016

... 超级电容器是一种功率型储能技术,具有超高功率密度、长循环寿命和高安全等优势,既可以减小牵引变压器单独承受负荷峰值的负担,也能提高再生制动能量的利用率,并减小直流牵引网电压的波动[20].超级电容器在城市轨道交通领域得到广泛应用,如西门子公司研发的SITRAS系统、庞巴迪公司研发的MITRIC系统等先后在许多国家的轨道交通车载式储能系统上得到了应用.韩国Woojin工业系统公司开发了地面式超级电容器储能系统,用于列车的再生制动能量回收,降低车辆频繁起动时对网压造成的波动,根据该公司对2010年7月—2011年4月的列车运行能耗统计分析,车辆总耗电量为4 313.85 kW·h,超级电容器储能系统节约电量达到1 319.72 kW·h,节能率为23.4%[21].2016年,由宁波中车新能源等公司联合研制,国内首套具有自主知识产权的DC 1 500 V地铁列车用超级电容器地面式再生制动能量回收系统在广州地铁6号线浔峰岗站正式挂网运行,该储能系统功率能量等级为1 MW/6 kW·h,实现超级电容器储能装置在轨道交通再生制动能量回收利用[22].2021年中车四方所自主研发的地面超级电容柜用于郑许市域铁路列车再生制动能量的回收利用,并完成了联调联试,全线配置12套共计72个柜体,为国内首个整线批量安装储能式地铁再生制动能量回收系统的项目,预计全线设备日节能10 000 kW·h. ...

Research on life optimization of supercapacitor energy storage system in urban rail based on dynamic

1

2016

... 超级电容器是一种功率型储能技术,具有超高功率密度、长循环寿命和高安全等优势,既可以减小牵引变压器单独承受负荷峰值的负担,也能提高再生制动能量的利用率,并减小直流牵引网电压的波动[20].超级电容器在城市轨道交通领域得到广泛应用,如西门子公司研发的SITRAS系统、庞巴迪公司研发的MITRIC系统等先后在许多国家的轨道交通车载式储能系统上得到了应用.韩国Woojin工业系统公司开发了地面式超级电容器储能系统,用于列车的再生制动能量回收,降低车辆频繁起动时对网压造成的波动,根据该公司对2010年7月—2011年4月的列车运行能耗统计分析,车辆总耗电量为4 313.85 kW·h,超级电容器储能系统节约电量达到1 319.72 kW·h,节能率为23.4%[21].2016年,由宁波中车新能源等公司联合研制,国内首套具有自主知识产权的DC 1 500 V地铁列车用超级电容器地面式再生制动能量回收系统在广州地铁6号线浔峰岗站正式挂网运行,该储能系统功率能量等级为1 MW/6 kW·h,实现超级电容器储能装置在轨道交通再生制动能量回收利用[22].2021年中车四方所自主研发的地面超级电容柜用于郑许市域铁路列车再生制动能量的回收利用,并完成了联调联试,全线配置12套共计72个柜体,为国内首个整线批量安装储能式地铁再生制动能量回收系统的项目,预计全线设备日节能10 000 kW·h. ...

1

... 超级电容器是一种功率型储能技术,具有超高功率密度、长循环寿命和高安全等优势,既可以减小牵引变压器单独承受负荷峰值的负担,也能提高再生制动能量的利用率,并减小直流牵引网电压的波动[20].超级电容器在城市轨道交通领域得到广泛应用,如西门子公司研发的SITRAS系统、庞巴迪公司研发的MITRIC系统等先后在许多国家的轨道交通车载式储能系统上得到了应用.韩国Woojin工业系统公司开发了地面式超级电容器储能系统,用于列车的再生制动能量回收,降低车辆频繁起动时对网压造成的波动,根据该公司对2010年7月—2011年4月的列车运行能耗统计分析,车辆总耗电量为4 313.85 kW·h,超级电容器储能系统节约电量达到1 319.72 kW·h,节能率为23.4%[21].2016年,由宁波中车新能源等公司联合研制,国内首套具有自主知识产权的DC 1 500 V地铁列车用超级电容器地面式再生制动能量回收系统在广州地铁6号线浔峰岗站正式挂网运行,该储能系统功率能量等级为1 MW/6 kW·h,实现超级电容器储能装置在轨道交通再生制动能量回收利用[22].2021年中车四方所自主研发的地面超级电容柜用于郑许市域铁路列车再生制动能量的回收利用,并完成了联调联试,全线配置12套共计72个柜体,为国内首个整线批量安装储能式地铁再生制动能量回收系统的项目,预计全线设备日节能10 000 kW·h. ...

城市轨道交通超级电容技术

1

2021

... 超级电容器是一种功率型储能技术,具有超高功率密度、长循环寿命和高安全等优势,既可以减小牵引变压器单独承受负荷峰值的负担,也能提高再生制动能量的利用率,并减小直流牵引网电压的波动[20].超级电容器在城市轨道交通领域得到广泛应用,如西门子公司研发的SITRAS系统、庞巴迪公司研发的MITRIC系统等先后在许多国家的轨道交通车载式储能系统上得到了应用.韩国Woojin工业系统公司开发了地面式超级电容器储能系统,用于列车的再生制动能量回收,降低车辆频繁起动时对网压造成的波动,根据该公司对2010年7月—2011年4月的列车运行能耗统计分析,车辆总耗电量为4 313.85 kW·h,超级电容器储能系统节约电量达到1 319.72 kW·h,节能率为23.4%[21].2016年,由宁波中车新能源等公司联合研制,国内首套具有自主知识产权的DC 1 500 V地铁列车用超级电容器地面式再生制动能量回收系统在广州地铁6号线浔峰岗站正式挂网运行,该储能系统功率能量等级为1 MW/6 kW·h,实现超级电容器储能装置在轨道交通再生制动能量回收利用[22].2021年中车四方所自主研发的地面超级电容柜用于郑许市域铁路列车再生制动能量的回收利用,并完成了联调联试,全线配置12套共计72个柜体,为国内首个整线批量安装储能式地铁再生制动能量回收系统的项目,预计全线设备日节能10 000 kW·h. ...

Supercapacitor technology for urban rail transit systems

1

2021

... 超级电容器是一种功率型储能技术,具有超高功率密度、长循环寿命和高安全等优势,既可以减小牵引变压器单独承受负荷峰值的负担,也能提高再生制动能量的利用率,并减小直流牵引网电压的波动[20].超级电容器在城市轨道交通领域得到广泛应用,如西门子公司研发的SITRAS系统、庞巴迪公司研发的MITRIC系统等先后在许多国家的轨道交通车载式储能系统上得到了应用.韩国Woojin工业系统公司开发了地面式超级电容器储能系统,用于列车的再生制动能量回收,降低车辆频繁起动时对网压造成的波动,根据该公司对2010年7月—2011年4月的列车运行能耗统计分析,车辆总耗电量为4 313.85 kW·h,超级电容器储能系统节约电量达到1 319.72 kW·h,节能率为23.4%[21].2016年,由宁波中车新能源等公司联合研制,国内首套具有自主知识产权的DC 1 500 V地铁列车用超级电容器地面式再生制动能量回收系统在广州地铁6号线浔峰岗站正式挂网运行,该储能系统功率能量等级为1 MW/6 kW·h,实现超级电容器储能装置在轨道交通再生制动能量回收利用[22].2021年中车四方所自主研发的地面超级电容柜用于郑许市域铁路列车再生制动能量的回收利用,并完成了联调联试,全线配置12套共计72个柜体,为国内首个整线批量安装储能式地铁再生制动能量回收系统的项目,预计全线设备日节能10 000 kW·h. ...

Improvement of energy efficiency in light railway vehicles based on power management control of wayside lithium-ion capacitor storage

1

2014

... 锂离子电容器作为新型电化学电容器,综合了锂离子电池和双电层电容器的技术特点,正极采用活性炭或者活性炭与高富锂金属氧化物复合电极等,负极活性材料选用电池型负极材料(如石墨、软碳、硬碳、Li4Ti5O12等),兼具超高功率密度、高能量密度和长循环寿命等优势,拓展了双电层电容器的应用市场,备受产业界青睐.CICCARELLI等[23]研究了地面式锂离子电容器储能装置在轨道交通再生制动能量回收的应用,提出了一种列车制动过程中最大动能回收的控制策略,并在装有136 V/30.5 F的锂离子电容器模块的机电试验平台上进行了测试,不仅实现了再生制动能量回收,节能率达到30%,而且降低了列车加速过程中的电压降和制动过程中的浪涌电压,充分体现了锂离子电容器高比能和高功率的特点. ...

基于列车运行工况的城轨地面式混合储能系统控制策略研究

1

2021

... 城市轨道交通列车运行过程中起动、制动频繁,其再生制动能量具有间歇性、功率大、周期短等特点,采用单一功率型或能量型储能元件实现回收再生制动能量时,因不能同时兼具高能量密度和高功率密度,需要配置冗余的容量或者功率以满足再生制动能量回收储能系统功率和能量的双重需求,导致储能系统成本过高和资源浪费,综合考虑城市轨道交通牵引制动特性,统筹超级电容器高功率密度和电池高能量密度特性的优势,构成兼具高功率密度、高能量密度、长循环寿命的混合储能系统,既能够提高列车再生制动能量的回收利用率,又能够为供电故障列车提供紧急自牵引能量,在国内外轨道交通领域得到广泛关注[24].2012年由CAF公司研制的装载有8.2 kW·h超级电容器和30 kW·h锂离子电池的混合储能系统的有轨电车在西班牙萨拉戈萨商业运营,可保障列车在无触网区段供电牵引运行2~5 km[25].2020年,北京交通大学研究团队研发了1 MW超级电容器+锂离子电池地面式混合储能装置,在北京地铁八通线梨园站进行挂网试验[26],混合储能装置采用了800 kW超级电容器和200 kW钛酸锂电池组成的混合储能系统,不仅实现了地铁的节能、减排等功能,还完成了紧急牵引救援试验.同年,广州黄埔有轨电车1号线,首辆列车调试累计行驶突破1 000 km,线路及设备状态稳定,标志着国内首条采用“超级电容+钛酸锂电池”有轨电车工程调试取得成功. ...

Research on control strategy of urban rail ground hybrid energy storage device based on train operating condition

1

2021

... 城市轨道交通列车运行过程中起动、制动频繁,其再生制动能量具有间歇性、功率大、周期短等特点,采用单一功率型或能量型储能元件实现回收再生制动能量时,因不能同时兼具高能量密度和高功率密度,需要配置冗余的容量或者功率以满足再生制动能量回收储能系统功率和能量的双重需求,导致储能系统成本过高和资源浪费,综合考虑城市轨道交通牵引制动特性,统筹超级电容器高功率密度和电池高能量密度特性的优势,构成兼具高功率密度、高能量密度、长循环寿命的混合储能系统,既能够提高列车再生制动能量的回收利用率,又能够为供电故障列车提供紧急自牵引能量,在国内外轨道交通领域得到广泛关注[24].2012年由CAF公司研制的装载有8.2 kW·h超级电容器和30 kW·h锂离子电池的混合储能系统的有轨电车在西班牙萨拉戈萨商业运营,可保障列车在无触网区段供电牵引运行2~5 km[25].2020年,北京交通大学研究团队研发了1 MW超级电容器+锂离子电池地面式混合储能装置,在北京地铁八通线梨园站进行挂网试验[26],混合储能装置采用了800 kW超级电容器和200 kW钛酸锂电池组成的混合储能系统,不仅实现了地铁的节能、减排等功能,还完成了紧急牵引救援试验.同年,广州黄埔有轨电车1号线,首辆列车调试累计行驶突破1 000 km,线路及设备状态稳定,标志着国内首条采用“超级电容+钛酸锂电池”有轨电车工程调试取得成功. ...

超级电容在城市轨道交通车辆中的应用进展

1

2019

... 城市轨道交通列车运行过程中起动、制动频繁,其再生制动能量具有间歇性、功率大、周期短等特点,采用单一功率型或能量型储能元件实现回收再生制动能量时,因不能同时兼具高能量密度和高功率密度,需要配置冗余的容量或者功率以满足再生制动能量回收储能系统功率和能量的双重需求,导致储能系统成本过高和资源浪费,综合考虑城市轨道交通牵引制动特性,统筹超级电容器高功率密度和电池高能量密度特性的优势,构成兼具高功率密度、高能量密度、长循环寿命的混合储能系统,既能够提高列车再生制动能量的回收利用率,又能够为供电故障列车提供紧急自牵引能量,在国内外轨道交通领域得到广泛关注[24].2012年由CAF公司研制的装载有8.2 kW·h超级电容器和30 kW·h锂离子电池的混合储能系统的有轨电车在西班牙萨拉戈萨商业运营,可保障列车在无触网区段供电牵引运行2~5 km[25].2020年,北京交通大学研究团队研发了1 MW超级电容器+锂离子电池地面式混合储能装置,在北京地铁八通线梨园站进行挂网试验[26],混合储能装置采用了800 kW超级电容器和200 kW钛酸锂电池组成的混合储能系统,不仅实现了地铁的节能、减排等功能,还完成了紧急牵引救援试验.同年,广州黄埔有轨电车1号线,首辆列车调试累计行驶突破1 000 km,线路及设备状态稳定,标志着国内首条采用“超级电容+钛酸锂电池”有轨电车工程调试取得成功. ...

Application of supercapacitors in urban rail transit vehicles

1

2019

... 城市轨道交通列车运行过程中起动、制动频繁,其再生制动能量具有间歇性、功率大、周期短等特点,采用单一功率型或能量型储能元件实现回收再生制动能量时,因不能同时兼具高能量密度和高功率密度,需要配置冗余的容量或者功率以满足再生制动能量回收储能系统功率和能量的双重需求,导致储能系统成本过高和资源浪费,综合考虑城市轨道交通牵引制动特性,统筹超级电容器高功率密度和电池高能量密度特性的优势,构成兼具高功率密度、高能量密度、长循环寿命的混合储能系统,既能够提高列车再生制动能量的回收利用率,又能够为供电故障列车提供紧急自牵引能量,在国内外轨道交通领域得到广泛关注[24].2012年由CAF公司研制的装载有8.2 kW·h超级电容器和30 kW·h锂离子电池的混合储能系统的有轨电车在西班牙萨拉戈萨商业运营,可保障列车在无触网区段供电牵引运行2~5 km[25].2020年,北京交通大学研究团队研发了1 MW超级电容器+锂离子电池地面式混合储能装置,在北京地铁八通线梨园站进行挂网试验[26],混合储能装置采用了800 kW超级电容器和200 kW钛酸锂电池组成的混合储能系统,不仅实现了地铁的节能、减排等功能,还完成了紧急牵引救援试验.同年,广州黄埔有轨电车1号线,首辆列车调试累计行驶突破1 000 km,线路及设备状态稳定,标志着国内首条采用“超级电容+钛酸锂电池”有轨电车工程调试取得成功. ...

城轨地面式混合储能系统自适应能量管理与容量优化配置研究

1

2021

... 城市轨道交通列车运行过程中起动、制动频繁,其再生制动能量具有间歇性、功率大、周期短等特点,采用单一功率型或能量型储能元件实现回收再生制动能量时,因不能同时兼具高能量密度和高功率密度,需要配置冗余的容量或者功率以满足再生制动能量回收储能系统功率和能量的双重需求,导致储能系统成本过高和资源浪费,综合考虑城市轨道交通牵引制动特性,统筹超级电容器高功率密度和电池高能量密度特性的优势,构成兼具高功率密度、高能量密度、长循环寿命的混合储能系统,既能够提高列车再生制动能量的回收利用率,又能够为供电故障列车提供紧急自牵引能量,在国内外轨道交通领域得到广泛关注[24].2012年由CAF公司研制的装载有8.2 kW·h超级电容器和30 kW·h锂离子电池的混合储能系统的有轨电车在西班牙萨拉戈萨商业运营,可保障列车在无触网区段供电牵引运行2~5 km[25].2020年,北京交通大学研究团队研发了1 MW超级电容器+锂离子电池地面式混合储能装置,在北京地铁八通线梨园站进行挂网试验[26],混合储能装置采用了800 kW超级电容器和200 kW钛酸锂电池组成的混合储能系统,不仅实现了地铁的节能、减排等功能,还完成了紧急牵引救援试验.同年,广州黄埔有轨电车1号线,首辆列车调试累计行驶突破1 000 km,线路及设备状态稳定,标志着国内首条采用“超级电容+钛酸锂电池”有轨电车工程调试取得成功. ...

Study on adaptive energy management and optimal capacity configuration of urban rail ground hybrid energy storage system

1

2021

... 城市轨道交通列车运行过程中起动、制动频繁,其再生制动能量具有间歇性、功率大、周期短等特点,采用单一功率型或能量型储能元件实现回收再生制动能量时,因不能同时兼具高能量密度和高功率密度,需要配置冗余的容量或者功率以满足再生制动能量回收储能系统功率和能量的双重需求,导致储能系统成本过高和资源浪费,综合考虑城市轨道交通牵引制动特性,统筹超级电容器高功率密度和电池高能量密度特性的优势,构成兼具高功率密度、高能量密度、长循环寿命的混合储能系统,既能够提高列车再生制动能量的回收利用率,又能够为供电故障列车提供紧急自牵引能量,在国内外轨道交通领域得到广泛关注[24].2012年由CAF公司研制的装载有8.2 kW·h超级电容器和30 kW·h锂离子电池的混合储能系统的有轨电车在西班牙萨拉戈萨商业运营,可保障列车在无触网区段供电牵引运行2~5 km[25].2020年,北京交通大学研究团队研发了1 MW超级电容器+锂离子电池地面式混合储能装置,在北京地铁八通线梨园站进行挂网试验[26],混合储能装置采用了800 kW超级电容器和200 kW钛酸锂电池组成的混合储能系统,不仅实现了地铁的节能、减排等功能,还完成了紧急牵引救援试验.同年,广州黄埔有轨电车1号线,首辆列车调试累计行驶突破1 000 km,线路及设备状态稳定,标志着国内首条采用“超级电容+钛酸锂电池”有轨电车工程调试取得成功. ...

基于制动速度优化策略的新型供电方式有轨电车再生制动能量回收方法

1

2019

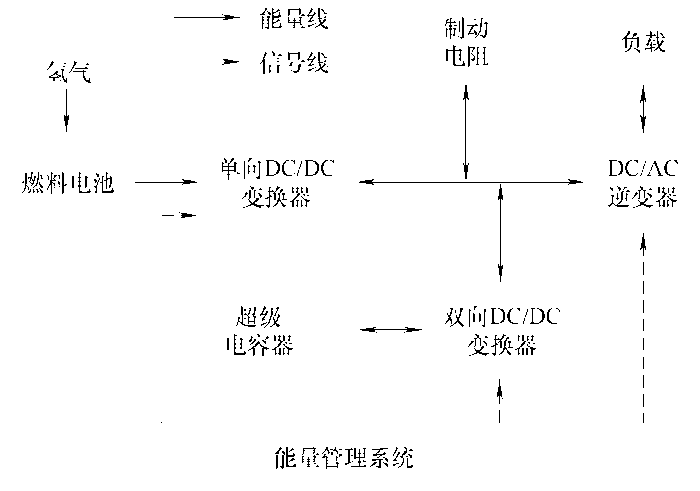

... 燃料电池具有高能量密度和绿色环保等优势,在轨道交通领域应用发展潜力巨大.但是燃料电池动态响应较慢,无法满足有轨电车在起动、加速、爬坡等工况下的功率需求.因此需要增加相应的辅助动力系统以弥补燃料电池峰值功率输出特性差的不足.此外,辅助动力系统能够在减速、制动期间回收制动能量,降低车辆用电量,提高节能效率.目前,锂离子电池和超级电容器通常作为燃料电池辅助动力源.图5为一种基于燃料电池和超级电容器组成的混合动力系统拓扑图.黄文强等[27]研究了燃料电池和超级电容组成的混合储能系统应用于有轨电车,不仅促进了燃料电池提供能量与制动电阻消耗能量的降低,同时提升了超级电容器储能系统对列车再生制动能量的回收.2017年由西南交通大学主持的氢燃料电池+超级电容器+锂离子电池混合动力有轨电车在中车唐山公司下线,制动能量回收率可达30%以上[28].高峰阳等[29]提出一种针对燃料电池/超级电容/锂电池混合储能有轨电车能量管理的优化控制策略,有效降低氢气消耗量、燃料电池峰值电流、母线电压波动范围及能量源应力,实现混合储能系统的总体高效运行. ...

New power supply method based on braking speed optimization strategy for tramcar regenerative braking energy recovery method

1

2019

... 燃料电池具有高能量密度和绿色环保等优势,在轨道交通领域应用发展潜力巨大.但是燃料电池动态响应较慢,无法满足有轨电车在起动、加速、爬坡等工况下的功率需求.因此需要增加相应的辅助动力系统以弥补燃料电池峰值功率输出特性差的不足.此外,辅助动力系统能够在减速、制动期间回收制动能量,降低车辆用电量,提高节能效率.目前,锂离子电池和超级电容器通常作为燃料电池辅助动力源.图5为一种基于燃料电池和超级电容器组成的混合动力系统拓扑图.黄文强等[27]研究了燃料电池和超级电容组成的混合储能系统应用于有轨电车,不仅促进了燃料电池提供能量与制动电阻消耗能量的降低,同时提升了超级电容器储能系统对列车再生制动能量的回收.2017年由西南交通大学主持的氢燃料电池+超级电容器+锂离子电池混合动力有轨电车在中车唐山公司下线,制动能量回收率可达30%以上[28].高峰阳等[29]提出一种针对燃料电池/超级电容/锂电池混合储能有轨电车能量管理的优化控制策略,有效降低氢气消耗量、燃料电池峰值电流、母线电压波动范围及能量源应力,实现混合储能系统的总体高效运行. ...

燃料电池混合动力有轨电车动力系统设计

1

2016

... 燃料电池具有高能量密度和绿色环保等优势,在轨道交通领域应用发展潜力巨大.但是燃料电池动态响应较慢,无法满足有轨电车在起动、加速、爬坡等工况下的功率需求.因此需要增加相应的辅助动力系统以弥补燃料电池峰值功率输出特性差的不足.此外,辅助动力系统能够在减速、制动期间回收制动能量,降低车辆用电量,提高节能效率.目前,锂离子电池和超级电容器通常作为燃料电池辅助动力源.图5为一种基于燃料电池和超级电容器组成的混合动力系统拓扑图.黄文强等[27]研究了燃料电池和超级电容组成的混合储能系统应用于有轨电车,不仅促进了燃料电池提供能量与制动电阻消耗能量的降低,同时提升了超级电容器储能系统对列车再生制动能量的回收.2017年由西南交通大学主持的氢燃料电池+超级电容器+锂离子电池混合动力有轨电车在中车唐山公司下线,制动能量回收率可达30%以上[28].高峰阳等[29]提出一种针对燃料电池/超级电容/锂电池混合储能有轨电车能量管理的优化控制策略,有效降低氢气消耗量、燃料电池峰值电流、母线电压波动范围及能量源应力,实现混合储能系统的总体高效运行. ...

Power system design for a fuel cell hybrid power tram

1

2016

... 燃料电池具有高能量密度和绿色环保等优势,在轨道交通领域应用发展潜力巨大.但是燃料电池动态响应较慢,无法满足有轨电车在起动、加速、爬坡等工况下的功率需求.因此需要增加相应的辅助动力系统以弥补燃料电池峰值功率输出特性差的不足.此外,辅助动力系统能够在减速、制动期间回收制动能量,降低车辆用电量,提高节能效率.目前,锂离子电池和超级电容器通常作为燃料电池辅助动力源.图5为一种基于燃料电池和超级电容器组成的混合动力系统拓扑图.黄文强等[27]研究了燃料电池和超级电容组成的混合储能系统应用于有轨电车,不仅促进了燃料电池提供能量与制动电阻消耗能量的降低,同时提升了超级电容器储能系统对列车再生制动能量的回收.2017年由西南交通大学主持的氢燃料电池+超级电容器+锂离子电池混合动力有轨电车在中车唐山公司下线,制动能量回收率可达30%以上[28].高峰阳等[29]提出一种针对燃料电池/超级电容/锂电池混合储能有轨电车能量管理的优化控制策略,有效降低氢气消耗量、燃料电池峰值电流、母线电压波动范围及能量源应力,实现混合储能系统的总体高效运行. ...

氢燃料电池有轨电车混合储能系统的节能运行优化

1

2022

... 燃料电池具有高能量密度和绿色环保等优势,在轨道交通领域应用发展潜力巨大.但是燃料电池动态响应较慢,无法满足有轨电车在起动、加速、爬坡等工况下的功率需求.因此需要增加相应的辅助动力系统以弥补燃料电池峰值功率输出特性差的不足.此外,辅助动力系统能够在减速、制动期间回收制动能量,降低车辆用电量,提高节能效率.目前,锂离子电池和超级电容器通常作为燃料电池辅助动力源.图5为一种基于燃料电池和超级电容器组成的混合动力系统拓扑图.黄文强等[27]研究了燃料电池和超级电容组成的混合储能系统应用于有轨电车,不仅促进了燃料电池提供能量与制动电阻消耗能量的降低,同时提升了超级电容器储能系统对列车再生制动能量的回收.2017年由西南交通大学主持的氢燃料电池+超级电容器+锂离子电池混合动力有轨电车在中车唐山公司下线,制动能量回收率可达30%以上[28].高峰阳等[29]提出一种针对燃料电池/超级电容/锂电池混合储能有轨电车能量管理的优化控制策略,有效降低氢气消耗量、燃料电池峰值电流、母线电压波动范围及能量源应力,实现混合储能系统的总体高效运行. ...

Energy saving operation optimization of hybrid energy storage system for hydrogen fuel cell tram

1

2022

... 燃料电池具有高能量密度和绿色环保等优势,在轨道交通领域应用发展潜力巨大.但是燃料电池动态响应较慢,无法满足有轨电车在起动、加速、爬坡等工况下的功率需求.因此需要增加相应的辅助动力系统以弥补燃料电池峰值功率输出特性差的不足.此外,辅助动力系统能够在减速、制动期间回收制动能量,降低车辆用电量,提高节能效率.目前,锂离子电池和超级电容器通常作为燃料电池辅助动力源.图5为一种基于燃料电池和超级电容器组成的混合动力系统拓扑图.黄文强等[27]研究了燃料电池和超级电容组成的混合储能系统应用于有轨电车,不仅促进了燃料电池提供能量与制动电阻消耗能量的降低,同时提升了超级电容器储能系统对列车再生制动能量的回收.2017年由西南交通大学主持的氢燃料电池+超级电容器+锂离子电池混合动力有轨电车在中车唐山公司下线,制动能量回收率可达30%以上[28].高峰阳等[29]提出一种针对燃料电池/超级电容/锂电池混合储能有轨电车能量管理的优化控制策略,有效降低氢气消耗量、燃料电池峰值电流、母线电压波动范围及能量源应力,实现混合储能系统的总体高效运行. ...

交通能源互联网体系架构及关键技术

1

2018

... 储能技术在轨道交通领域扮演着越来越重要的角色.储能系统不仅促进轨道交通可再生能源规模发电和就近消纳、高密度制动能量规模回收等一系列节能、减排技术的开拓创新,还是实现能源交通互联互通、融合发展的关键支撑技术.城市轨道交通正在由单一电能源供给结构向多能源互补供电模式发展,由单一能源网络向柔性智能的交直流混合供电网络发展,由单向电能流动和被动消耗向双向电能互动和主动协同的工作模式发展.胡海涛等[30]提出一种交通能源互联网体系架构,搭建了交通与电力的多级能量管理系统,实现了各系统之间的横向与纵向“源-网-荷-储”多能协同规划和调度.丁荣军等[31]从社会效益、经济效益和环境效益三个方面分析了轨道交通能源互联网价值和意义,并从部件、装置和系统三个技术层次提出了其关键技术.江里舟等[32]提出了包含区域、城镇/地区、终端三层的能源交通一体化系统的发展架构,总结并分析了班次导向分析技术、流量导向分析技术以及多系统优化问题求解技术的发展现状、应用场景、面临难题及未来研究方向.杨天宇等[33]通过设计多层次的城域电网与电动汽车协同优化系统,实现能源、交通和社群的系统融合,为能源交通一体化发展提供新的解决方案.别朝红等[34]面对交通、能源等系统种类繁多、互动情况复杂、特点各异等属性,按照“源-网-荷”结构对能源互联网进行系统性划分,为能源交通互联互通规划研究提供指导. ...

The framework and key technologies of traffic energy internet

1

2018

... 储能技术在轨道交通领域扮演着越来越重要的角色.储能系统不仅促进轨道交通可再生能源规模发电和就近消纳、高密度制动能量规模回收等一系列节能、减排技术的开拓创新,还是实现能源交通互联互通、融合发展的关键支撑技术.城市轨道交通正在由单一电能源供给结构向多能源互补供电模式发展,由单一能源网络向柔性智能的交直流混合供电网络发展,由单向电能流动和被动消耗向双向电能互动和主动协同的工作模式发展.胡海涛等[30]提出一种交通能源互联网体系架构,搭建了交通与电力的多级能量管理系统,实现了各系统之间的横向与纵向“源-网-荷-储”多能协同规划和调度.丁荣军等[31]从社会效益、经济效益和环境效益三个方面分析了轨道交通能源互联网价值和意义,并从部件、装置和系统三个技术层次提出了其关键技术.江里舟等[32]提出了包含区域、城镇/地区、终端三层的能源交通一体化系统的发展架构,总结并分析了班次导向分析技术、流量导向分析技术以及多系统优化问题求解技术的发展现状、应用场景、面临难题及未来研究方向.杨天宇等[33]通过设计多层次的城域电网与电动汽车协同优化系统,实现能源、交通和社群的系统融合,为能源交通一体化发展提供新的解决方案.别朝红等[34]面对交通、能源等系统种类繁多、互动情况复杂、特点各异等属性,按照“源-网-荷”结构对能源互联网进行系统性划分,为能源交通互联互通规划研究提供指导. ...

轨道交通能源互联网的思考

1

2016

... 储能技术在轨道交通领域扮演着越来越重要的角色.储能系统不仅促进轨道交通可再生能源规模发电和就近消纳、高密度制动能量规模回收等一系列节能、减排技术的开拓创新,还是实现能源交通互联互通、融合发展的关键支撑技术.城市轨道交通正在由单一电能源供给结构向多能源互补供电模式发展,由单一能源网络向柔性智能的交直流混合供电网络发展,由单向电能流动和被动消耗向双向电能互动和主动协同的工作模式发展.胡海涛等[30]提出一种交通能源互联网体系架构,搭建了交通与电力的多级能量管理系统,实现了各系统之间的横向与纵向“源-网-荷-储”多能协同规划和调度.丁荣军等[31]从社会效益、经济效益和环境效益三个方面分析了轨道交通能源互联网价值和意义,并从部件、装置和系统三个技术层次提出了其关键技术.江里舟等[32]提出了包含区域、城镇/地区、终端三层的能源交通一体化系统的发展架构,总结并分析了班次导向分析技术、流量导向分析技术以及多系统优化问题求解技术的发展现状、应用场景、面临难题及未来研究方向.杨天宇等[33]通过设计多层次的城域电网与电动汽车协同优化系统,实现能源、交通和社群的系统融合,为能源交通一体化发展提供新的解决方案.别朝红等[34]面对交通、能源等系统种类繁多、互动情况复杂、特点各异等属性,按照“源-网-荷”结构对能源互联网进行系统性划分,为能源交通互联互通规划研究提供指导. ...

An overview on rail transit energy internet

1

2016

... 储能技术在轨道交通领域扮演着越来越重要的角色.储能系统不仅促进轨道交通可再生能源规模发电和就近消纳、高密度制动能量规模回收等一系列节能、减排技术的开拓创新,还是实现能源交通互联互通、融合发展的关键支撑技术.城市轨道交通正在由单一电能源供给结构向多能源互补供电模式发展,由单一能源网络向柔性智能的交直流混合供电网络发展,由单向电能流动和被动消耗向双向电能互动和主动协同的工作模式发展.胡海涛等[30]提出一种交通能源互联网体系架构,搭建了交通与电力的多级能量管理系统,实现了各系统之间的横向与纵向“源-网-荷-储”多能协同规划和调度.丁荣军等[31]从社会效益、经济效益和环境效益三个方面分析了轨道交通能源互联网价值和意义,并从部件、装置和系统三个技术层次提出了其关键技术.江里舟等[32]提出了包含区域、城镇/地区、终端三层的能源交通一体化系统的发展架构,总结并分析了班次导向分析技术、流量导向分析技术以及多系统优化问题求解技术的发展现状、应用场景、面临难题及未来研究方向.杨天宇等[33]通过设计多层次的城域电网与电动汽车协同优化系统,实现能源、交通和社群的系统融合,为能源交通一体化发展提供新的解决方案.别朝红等[34]面对交通、能源等系统种类繁多、互动情况复杂、特点各异等属性,按照“源-网-荷”结构对能源互联网进行系统性划分,为能源交通互联互通规划研究提供指导. ...

能源交通一体化系统发展模式与运行关键技术

1

2022

... 储能技术在轨道交通领域扮演着越来越重要的角色.储能系统不仅促进轨道交通可再生能源规模发电和就近消纳、高密度制动能量规模回收等一系列节能、减排技术的开拓创新,还是实现能源交通互联互通、融合发展的关键支撑技术.城市轨道交通正在由单一电能源供给结构向多能源互补供电模式发展,由单一能源网络向柔性智能的交直流混合供电网络发展,由单向电能流动和被动消耗向双向电能互动和主动协同的工作模式发展.胡海涛等[30]提出一种交通能源互联网体系架构,搭建了交通与电力的多级能量管理系统,实现了各系统之间的横向与纵向“源-网-荷-储”多能协同规划和调度.丁荣军等[31]从社会效益、经济效益和环境效益三个方面分析了轨道交通能源互联网价值和意义,并从部件、装置和系统三个技术层次提出了其关键技术.江里舟等[32]提出了包含区域、城镇/地区、终端三层的能源交通一体化系统的发展架构,总结并分析了班次导向分析技术、流量导向分析技术以及多系统优化问题求解技术的发展现状、应用场景、面临难题及未来研究方向.杨天宇等[33]通过设计多层次的城域电网与电动汽车协同优化系统,实现能源、交通和社群的系统融合,为能源交通一体化发展提供新的解决方案.别朝红等[34]面对交通、能源等系统种类繁多、互动情况复杂、特点各异等属性,按照“源-网-荷”结构对能源互联网进行系统性划分,为能源交通互联互通规划研究提供指导. ...

Development model and key technology of integrated energy and transportation system

1

2022

... 储能技术在轨道交通领域扮演着越来越重要的角色.储能系统不仅促进轨道交通可再生能源规模发电和就近消纳、高密度制动能量规模回收等一系列节能、减排技术的开拓创新,还是实现能源交通互联互通、融合发展的关键支撑技术.城市轨道交通正在由单一电能源供给结构向多能源互补供电模式发展,由单一能源网络向柔性智能的交直流混合供电网络发展,由单向电能流动和被动消耗向双向电能互动和主动协同的工作模式发展.胡海涛等[30]提出一种交通能源互联网体系架构,搭建了交通与电力的多级能量管理系统,实现了各系统之间的横向与纵向“源-网-荷-储”多能协同规划和调度.丁荣军等[31]从社会效益、经济效益和环境效益三个方面分析了轨道交通能源互联网价值和意义,并从部件、装置和系统三个技术层次提出了其关键技术.江里舟等[32]提出了包含区域、城镇/地区、终端三层的能源交通一体化系统的发展架构,总结并分析了班次导向分析技术、流量导向分析技术以及多系统优化问题求解技术的发展现状、应用场景、面临难题及未来研究方向.杨天宇等[33]通过设计多层次的城域电网与电动汽车协同优化系统,实现能源、交通和社群的系统融合,为能源交通一体化发展提供新的解决方案.别朝红等[34]面对交通、能源等系统种类繁多、互动情况复杂、特点各异等属性,按照“源-网-荷”结构对能源互联网进行系统性划分,为能源交通互联互通规划研究提供指导. ...

系统互联视角下的城域电力-交通融合网络协同

1

2020

... 储能技术在轨道交通领域扮演着越来越重要的角色.储能系统不仅促进轨道交通可再生能源规模发电和就近消纳、高密度制动能量规模回收等一系列节能、减排技术的开拓创新,还是实现能源交通互联互通、融合发展的关键支撑技术.城市轨道交通正在由单一电能源供给结构向多能源互补供电模式发展,由单一能源网络向柔性智能的交直流混合供电网络发展,由单向电能流动和被动消耗向双向电能互动和主动协同的工作模式发展.胡海涛等[30]提出一种交通能源互联网体系架构,搭建了交通与电力的多级能量管理系统,实现了各系统之间的横向与纵向“源-网-荷-储”多能协同规划和调度.丁荣军等[31]从社会效益、经济效益和环境效益三个方面分析了轨道交通能源互联网价值和意义,并从部件、装置和系统三个技术层次提出了其关键技术.江里舟等[32]提出了包含区域、城镇/地区、终端三层的能源交通一体化系统的发展架构,总结并分析了班次导向分析技术、流量导向分析技术以及多系统优化问题求解技术的发展现状、应用场景、面临难题及未来研究方向.杨天宇等[33]通过设计多层次的城域电网与电动汽车协同优化系统,实现能源、交通和社群的系统融合,为能源交通一体化发展提供新的解决方案.别朝红等[34]面对交通、能源等系统种类繁多、互动情况复杂、特点各异等属性,按照“源-网-荷”结构对能源互联网进行系统性划分,为能源交通互联互通规划研究提供指导. ...

Coordination of urban integrated electric power and traffic network from perspective of system interconnection

1

2020

... 储能技术在轨道交通领域扮演着越来越重要的角色.储能系统不仅促进轨道交通可再生能源规模发电和就近消纳、高密度制动能量规模回收等一系列节能、减排技术的开拓创新,还是实现能源交通互联互通、融合发展的关键支撑技术.城市轨道交通正在由单一电能源供给结构向多能源互补供电模式发展,由单一能源网络向柔性智能的交直流混合供电网络发展,由单向电能流动和被动消耗向双向电能互动和主动协同的工作模式发展.胡海涛等[30]提出一种交通能源互联网体系架构,搭建了交通与电力的多级能量管理系统,实现了各系统之间的横向与纵向“源-网-荷-储”多能协同规划和调度.丁荣军等[31]从社会效益、经济效益和环境效益三个方面分析了轨道交通能源互联网价值和意义,并从部件、装置和系统三个技术层次提出了其关键技术.江里舟等[32]提出了包含区域、城镇/地区、终端三层的能源交通一体化系统的发展架构,总结并分析了班次导向分析技术、流量导向分析技术以及多系统优化问题求解技术的发展现状、应用场景、面临难题及未来研究方向.杨天宇等[33]通过设计多层次的城域电网与电动汽车协同优化系统,实现能源、交通和社群的系统融合,为能源交通一体化发展提供新的解决方案.别朝红等[34]面对交通、能源等系统种类繁多、互动情况复杂、特点各异等属性,按照“源-网-荷”结构对能源互联网进行系统性划分,为能源交通互联互通规划研究提供指导. ...

能源互联网规划研究综述及展望

1

2017

... 储能技术在轨道交通领域扮演着越来越重要的角色.储能系统不仅促进轨道交通可再生能源规模发电和就近消纳、高密度制动能量规模回收等一系列节能、减排技术的开拓创新,还是实现能源交通互联互通、融合发展的关键支撑技术.城市轨道交通正在由单一电能源供给结构向多能源互补供电模式发展,由单一能源网络向柔性智能的交直流混合供电网络发展,由单向电能流动和被动消耗向双向电能互动和主动协同的工作模式发展.胡海涛等[30]提出一种交通能源互联网体系架构,搭建了交通与电力的多级能量管理系统,实现了各系统之间的横向与纵向“源-网-荷-储”多能协同规划和调度.丁荣军等[31]从社会效益、经济效益和环境效益三个方面分析了轨道交通能源互联网价值和意义,并从部件、装置和系统三个技术层次提出了其关键技术.江里舟等[32]提出了包含区域、城镇/地区、终端三层的能源交通一体化系统的发展架构,总结并分析了班次导向分析技术、流量导向分析技术以及多系统优化问题求解技术的发展现状、应用场景、面临难题及未来研究方向.杨天宇等[33]通过设计多层次的城域电网与电动汽车协同优化系统,实现能源、交通和社群的系统融合,为能源交通一体化发展提供新的解决方案.别朝红等[34]面对交通、能源等系统种类繁多、互动情况复杂、特点各异等属性,按照“源-网-荷”结构对能源互联网进行系统性划分,为能源交通互联互通规划研究提供指导. ...

Review and prospect of planning of energy internet

1

2017

... 储能技术在轨道交通领域扮演着越来越重要的角色.储能系统不仅促进轨道交通可再生能源规模发电和就近消纳、高密度制动能量规模回收等一系列节能、减排技术的开拓创新,还是实现能源交通互联互通、融合发展的关键支撑技术.城市轨道交通正在由单一电能源供给结构向多能源互补供电模式发展,由单一能源网络向柔性智能的交直流混合供电网络发展,由单向电能流动和被动消耗向双向电能互动和主动协同的工作模式发展.胡海涛等[30]提出一种交通能源互联网体系架构,搭建了交通与电力的多级能量管理系统,实现了各系统之间的横向与纵向“源-网-荷-储”多能协同规划和调度.丁荣军等[31]从社会效益、经济效益和环境效益三个方面分析了轨道交通能源互联网价值和意义,并从部件、装置和系统三个技术层次提出了其关键技术.江里舟等[32]提出了包含区域、城镇/地区、终端三层的能源交通一体化系统的发展架构,总结并分析了班次导向分析技术、流量导向分析技术以及多系统优化问题求解技术的发展现状、应用场景、面临难题及未来研究方向.杨天宇等[33]通过设计多层次的城域电网与电动汽车协同优化系统,实现能源、交通和社群的系统融合,为能源交通一体化发展提供新的解决方案.别朝红等[34]面对交通、能源等系统种类繁多、互动情况复杂、特点各异等属性,按照“源-网-荷”结构对能源互联网进行系统性划分,为能源交通互联互通规划研究提供指导. ...

Harmonizing AC and DC:A hybrid AC/DC future grid solution

1

2013

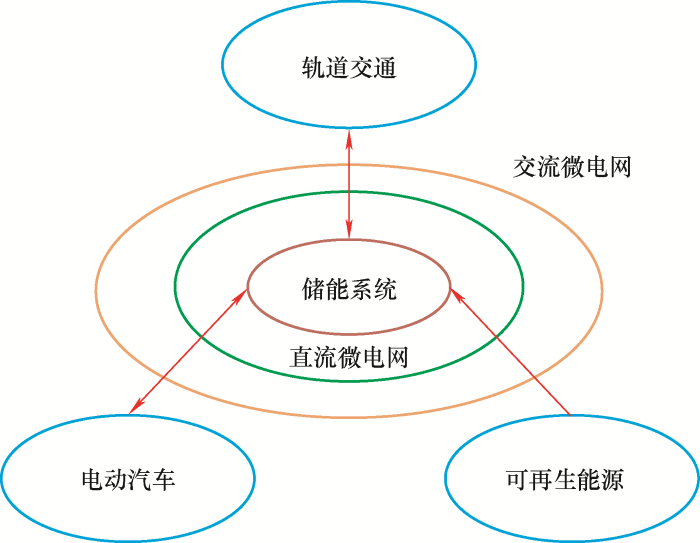

... 基于可再生能源在轨道交通供电系统的就近消纳、储能技术在轨道交通再生制动能量回收应用,结合交直流混合微电网关键技术的应用,本文提出一种基于储能技术的轨道交通能源互联互通基本体系架构,示意图如图6所示,通过储能系统和交直流混合微电网实现轨道交通、电动汽车、可再生能源的互联互通与协同规划.交直流混合微电网模式包括了直流母线和交流母线,微电网既可以直接向直流负荷供直流电,又可以直接向交流负荷提供电能,降低了电力变换带来的能量损耗,并且效率高、灵活性强[35],是发展城市轨道交通、电动汽车、可再生能源、储能系统于一体高效能源互联互通的关键支撑技术.根据能源调度模式不同,可以分为“轨道交通-储能系统-电动汽车”和“轨道交通-储能系统-可再生能源”两个方面,这两种调度模式作为智能电网“源-网-荷-储”系统中辅助运营模式,可以促进轨道交融多能融合,缓解轨道交通供电压力,降低运行成本并构建低碳、高效用能的轨道交通运营体系. ...

电动汽车充电复合概率分布的数值建模方法

1

2021

... 发展电动汽车是提高汽车产业竞争力、保障能源安全和发展低碳经济、促进节能减排的重要途径,是未来全球汽车产业发展的重要方向之一.电动汽车充电站建设和充电负荷成为当前和未来重要的研究课题[36].基于轨道交通-储能系统-电动汽车(Rail transit-energy system-vehicle,REV)构建的“荷-储-荷”协同供能体系,是基于储能系统的轨道交通与电动汽车通过直流微电网进行的一种能量交互模式,是实现轨道交通与电动汽车低碳、高效用能的有效途径,具有多方面的特点:① 储能系统既可以回收轨道交通再生制动能量巨大的电能并作为电源端为列车提供电能,也能够给电动汽车快速充电提供电能,避免电动汽车快充时给配电网造成巨大扰动;② 利用大规模的电动汽车动力电池作为储能系统的可调度特性,不仅可以回收利用列车制动产生的电能,还可以为列车驱动、电网断电应急驱动等提供电能,实现电动汽车与轨道交通能量互动与交互;③ 储能系统作为一个大的充电宝,既可以与电网互动,形成收益,又可以在电网突然断电、城市安防等应急情况下,为轨道交通和电动汽车等提供电能. ...

Numerical modeling method for probability distribution of electric vehicle charging load

1

2021

... 发展电动汽车是提高汽车产业竞争力、保障能源安全和发展低碳经济、促进节能减排的重要途径,是未来全球汽车产业发展的重要方向之一.电动汽车充电站建设和充电负荷成为当前和未来重要的研究课题[36].基于轨道交通-储能系统-电动汽车(Rail transit-energy system-vehicle,REV)构建的“荷-储-荷”协同供能体系,是基于储能系统的轨道交通与电动汽车通过直流微电网进行的一种能量交互模式,是实现轨道交通与电动汽车低碳、高效用能的有效途径,具有多方面的特点:① 储能系统既可以回收轨道交通再生制动能量巨大的电能并作为电源端为列车提供电能,也能够给电动汽车快速充电提供电能,避免电动汽车快充时给配电网造成巨大扰动;② 利用大规模的电动汽车动力电池作为储能系统的可调度特性,不仅可以回收利用列车制动产生的电能,还可以为列车驱动、电网断电应急驱动等提供电能,实现电动汽车与轨道交通能量互动与交互;③ 储能系统作为一个大的充电宝,既可以与电网互动,形成收益,又可以在电网突然断电、城市安防等应急情况下,为轨道交通和电动汽车等提供电能. ...

1

2018

... 构建“绿色、低碳、清洁、高效、安全”的能源体系是世界能源发展理念和主要方向,以新能源为主体的新型电力系统是未来发展的重点[37-38].可再生能源发电具有较强的间歇性和波动性,储能技术是实现可再生能源大规模发电并网,促进可再生能源生产消费、开放共享和灵活交易的关键支撑技术[39-40].基于轨道交通-储能系统-可再生能源(Rail transit-energy system-renewable energy,REE)构建的“荷-储-源”模式,是一种多能供电模式,是促进可再生与轨道交通融合发展的有效方式,具有多方面的特点:① 存进可再生能源就近消纳,将光伏等可再生能源建设在车辆段/车站附近,将输出的电能介入直流牵引网为列车负荷供电;② 以储能系统和可再生能源构建的直流微电网系统,在一定程度上避免轨道交通列车和电动汽车均由单一电网供电带来的不稳定性和单一性,是一种具有节能环保、灵活可控特点的新型供电形式;③ 可再生能源分布在配电端,与储能系统共同并入轨道交通列车的牵引网,形成直流微电网系统,实现能源信息的互动,保障轨道交通用电安全可靠;④ 可再生能源也可以分布在发电端和输电端,发电规模更大、更广,轨道交通能够采用更多的绿色、清洁能源运营,降低轨道交通行业的碳排放. ...

新一代电力系统灵活柔性特征研究

1

2019

... 构建“绿色、低碳、清洁、高效、安全”的能源体系是世界能源发展理念和主要方向,以新能源为主体的新型电力系统是未来发展的重点[37-38].可再生能源发电具有较强的间歇性和波动性,储能技术是实现可再生能源大规模发电并网,促进可再生能源生产消费、开放共享和灵活交易的关键支撑技术[39-40].基于轨道交通-储能系统-可再生能源(Rail transit-energy system-renewable energy,REE)构建的“荷-储-源”模式,是一种多能供电模式,是促进可再生与轨道交通融合发展的有效方式,具有多方面的特点:① 存进可再生能源就近消纳,将光伏等可再生能源建设在车辆段/车站附近,将输出的电能介入直流牵引网为列车负荷供电;② 以储能系统和可再生能源构建的直流微电网系统,在一定程度上避免轨道交通列车和电动汽车均由单一电网供电带来的不稳定性和单一性,是一种具有节能环保、灵活可控特点的新型供电形式;③ 可再生能源分布在配电端,与储能系统共同并入轨道交通列车的牵引网,形成直流微电网系统,实现能源信息的互动,保障轨道交通用电安全可靠;④ 可再生能源也可以分布在发电端和输电端,发电规模更大、更广,轨道交通能够采用更多的绿色、清洁能源运营,降低轨道交通行业的碳排放. ...

Research on flexibility of new generation power system

1

2019

... 构建“绿色、低碳、清洁、高效、安全”的能源体系是世界能源发展理念和主要方向,以新能源为主体的新型电力系统是未来发展的重点[37-38].可再生能源发电具有较强的间歇性和波动性,储能技术是实现可再生能源大规模发电并网,促进可再生能源生产消费、开放共享和灵活交易的关键支撑技术[39-40].基于轨道交通-储能系统-可再生能源(Rail transit-energy system-renewable energy,REE)构建的“荷-储-源”模式,是一种多能供电模式,是促进可再生与轨道交通融合发展的有效方式,具有多方面的特点:① 存进可再生能源就近消纳,将光伏等可再生能源建设在车辆段/车站附近,将输出的电能介入直流牵引网为列车负荷供电;② 以储能系统和可再生能源构建的直流微电网系统,在一定程度上避免轨道交通列车和电动汽车均由单一电网供电带来的不稳定性和单一性,是一种具有节能环保、灵活可控特点的新型供电形式;③ 可再生能源分布在配电端,与储能系统共同并入轨道交通列车的牵引网,形成直流微电网系统,实现能源信息的互动,保障轨道交通用电安全可靠;④ 可再生能源也可以分布在发电端和输电端,发电规模更大、更广,轨道交通能够采用更多的绿色、清洁能源运营,降低轨道交通行业的碳排放. ...

用户侧储能参与需求响应的多时间尺度优化调度策略研究

1

2021

... 构建“绿色、低碳、清洁、高效、安全”的能源体系是世界能源发展理念和主要方向,以新能源为主体的新型电力系统是未来发展的重点[37-38].可再生能源发电具有较强的间歇性和波动性,储能技术是实现可再生能源大规模发电并网,促进可再生能源生产消费、开放共享和灵活交易的关键支撑技术[39-40].基于轨道交通-储能系统-可再生能源(Rail transit-energy system-renewable energy,REE)构建的“荷-储-源”模式,是一种多能供电模式,是促进可再生与轨道交通融合发展的有效方式,具有多方面的特点:① 存进可再生能源就近消纳,将光伏等可再生能源建设在车辆段/车站附近,将输出的电能介入直流牵引网为列车负荷供电;② 以储能系统和可再生能源构建的直流微电网系统,在一定程度上避免轨道交通列车和电动汽车均由单一电网供电带来的不稳定性和单一性,是一种具有节能环保、灵活可控特点的新型供电形式;③ 可再生能源分布在配电端,与储能系统共同并入轨道交通列车的牵引网,形成直流微电网系统,实现能源信息的互动,保障轨道交通用电安全可靠;④ 可再生能源也可以分布在发电端和输电端,发电规模更大、更广,轨道交通能够采用更多的绿色、清洁能源运营,降低轨道交通行业的碳排放. ...

Research on multiple time scales optimal dispatching strategy for user side energy storage participating in demand response

1

2021

... 构建“绿色、低碳、清洁、高效、安全”的能源体系是世界能源发展理念和主要方向,以新能源为主体的新型电力系统是未来发展的重点[37-38].可再生能源发电具有较强的间歇性和波动性,储能技术是实现可再生能源大规模发电并网,促进可再生能源生产消费、开放共享和灵活交易的关键支撑技术[39-40].基于轨道交通-储能系统-可再生能源(Rail transit-energy system-renewable energy,REE)构建的“荷-储-源”模式,是一种多能供电模式,是促进可再生与轨道交通融合发展的有效方式,具有多方面的特点:① 存进可再生能源就近消纳,将光伏等可再生能源建设在车辆段/车站附近,将输出的电能介入直流牵引网为列车负荷供电;② 以储能系统和可再生能源构建的直流微电网系统,在一定程度上避免轨道交通列车和电动汽车均由单一电网供电带来的不稳定性和单一性,是一种具有节能环保、灵活可控特点的新型供电形式;③ 可再生能源分布在配电端,与储能系统共同并入轨道交通列车的牵引网,形成直流微电网系统,实现能源信息的互动,保障轨道交通用电安全可靠;④ 可再生能源也可以分布在发电端和输电端,发电规模更大、更广,轨道交通能够采用更多的绿色、清洁能源运营,降低轨道交通行业的碳排放. ...

计及电价不确定性和损耗成本的储能竞价策略

1

2020

... 构建“绿色、低碳、清洁、高效、安全”的能源体系是世界能源发展理念和主要方向,以新能源为主体的新型电力系统是未来发展的重点[37-38].可再生能源发电具有较强的间歇性和波动性,储能技术是实现可再生能源大规模发电并网,促进可再生能源生产消费、开放共享和灵活交易的关键支撑技术[39-40].基于轨道交通-储能系统-可再生能源(Rail transit-energy system-renewable energy,REE)构建的“荷-储-源”模式,是一种多能供电模式,是促进可再生与轨道交通融合发展的有效方式,具有多方面的特点:① 存进可再生能源就近消纳,将光伏等可再生能源建设在车辆段/车站附近,将输出的电能介入直流牵引网为列车负荷供电;② 以储能系统和可再生能源构建的直流微电网系统,在一定程度上避免轨道交通列车和电动汽车均由单一电网供电带来的不稳定性和单一性,是一种具有节能环保、灵活可控特点的新型供电形式;③ 可再生能源分布在配电端,与储能系统共同并入轨道交通列车的牵引网,形成直流微电网系统,实现能源信息的互动,保障轨道交通用电安全可靠;④ 可再生能源也可以分布在发电端和输电端,发电规模更大、更广,轨道交通能够采用更多的绿色、清洁能源运营,降低轨道交通行业的碳排放. ...

Bidding strategy of energy storage considering electricity price uncertainty and loss cost

1

2020

... 构建“绿色、低碳、清洁、高效、安全”的能源体系是世界能源发展理念和主要方向,以新能源为主体的新型电力系统是未来发展的重点[37-38].可再生能源发电具有较强的间歇性和波动性,储能技术是实现可再生能源大规模发电并网,促进可再生能源生产消费、开放共享和灵活交易的关键支撑技术[39-40].基于轨道交通-储能系统-可再生能源(Rail transit-energy system-renewable energy,REE)构建的“荷-储-源”模式,是一种多能供电模式,是促进可再生与轨道交通融合发展的有效方式,具有多方面的特点:① 存进可再生能源就近消纳,将光伏等可再生能源建设在车辆段/车站附近,将输出的电能介入直流牵引网为列车负荷供电;② 以储能系统和可再生能源构建的直流微电网系统,在一定程度上避免轨道交通列车和电动汽车均由单一电网供电带来的不稳定性和单一性,是一种具有节能环保、灵活可控特点的新型供电形式;③ 可再生能源分布在配电端,与储能系统共同并入轨道交通列车的牵引网,形成直流微电网系统,实现能源信息的互动,保障轨道交通用电安全可靠;④ 可再生能源也可以分布在发电端和输电端,发电规模更大、更广,轨道交通能够采用更多的绿色、清洁能源运营,降低轨道交通行业的碳排放. ...