1 引言

随着国民经济的迅速发展和城市交通线路数量的增长,地铁在我国正得到广泛的应用。目前我国正处于城市轨道交通发展的黄金时期,许多大中型城市正在进行城市轨道交通的建设[1]。地铁的耗电巨大,属于耗能较大的负荷,对于地区电网而言是不可忽略的[2]。同时,地铁车组的频繁起停,使得地铁负荷又具有波动较大的特点[3]。另外,地铁作为公共交通,对城市生活、国民经济各方面影响很大,对供电的安全可靠性要求很高[4]。为了更好地掌握地铁负荷对电网的影响,保证对地铁的安全可靠供电,对地铁供电系统进行精准的负荷预测就显得十分重要。此外,负荷预测能够有效地反映地铁供电系统的未来运行状态,有利于电力人员对地铁供电系统进行调度工作,为地铁供电系统规划和决策工作提供重要的依据,对提高地铁供电系统和城市电网运行的安全性、稳定性、经济性有着重大意义。

地铁供电系统的负荷预测属于特殊场景下的电力负荷预测。电力负荷预测作为电力系统运行和管理中的一个重要研究领域,自电力系统发展之初就备受关注,其研究方法、技术都在日益拓展、成熟,众多专业根据已有的预测问题模型及理论,针对电力负荷预测,进行了大量的研究与改进[5-6]。现有的基本预测方法有线性回归[7]、灰色理论[8]、模糊理论[9]、支持向量机[10]、人工神经网络[11]、遗传算法[12]、小波变换[13]等。文献[14]针对解决负荷规律会随时间变化的问题,提出了改进线性回归分析负荷预测法,以提高预测精度,适用于中期、近期的负荷预测,但对于长期负荷预测而言,没有进行进一步的研究。文献[15]提出了基于改进灰色理论的中长期负荷预测方法,在经典灰色预测GM(1, 1)模型的基础上进行优化创新,最后用残差处理方法对预测结果进行处理,以此来提高预测结果的准确度。文献[16]提出了基于模糊理论的电力负荷预测方法,对加工处理过的历史数据提炼出若干种典型模式,再由影响负荷变化的因素选择未来负荷适用的模式,再进行预测,避免了建立数学模型的困难,适用于各种时间长度的负荷预测,但预测精度受方法限制效果一般。目前,针对地铁供电系统这一大场景下的负荷预测问题,仍缺乏具有针对性、高效性的预测模型与方法,难以满足地铁供电系统对于精准负荷预测的要求。基于此,本文针对地铁供电系统负荷预测,提出了基于深度循环神经网络的地铁供电系统负荷预测方法,可对短期、中长期地铁未来负荷进行高精度预测。

本文首先介绍了地铁供电系统的构成及功能,通过研究其负荷组成及特性,找到适用于处理序列性质非线性问题的深度循环神经网络模型,以地铁历史负荷信息、地铁换乘站信息、地铁地上/地下形式信息、天气信息等多维度信息作为输入数据。基于堆叠式降噪自动编码器对输入数据进行特征学习。将深度循环神经网络模型与学习过后的特征相结合,构建负荷预测模型。最后,应用本文提出的地铁负荷预测模型对南京某地铁站负荷进行预测,与传统的BP神经网络模型进行对比,验证了本文方法的可行性和优越性。针对南京地铁待建的浦江地铁站,进行中长期负荷预测,为其主站定容提供参考依据。

2 地铁供电系统及其负荷特性

2.1 地铁供电系统的构成及功能

目前,地铁的全部能源都来自电能,其中包括实现其主要功能性的牵引供电系统,电能的稳定供应是地铁安全、可靠、稳定运行的重要保证。我国的地铁供电系统电压等级有110 kV、63 kV、35 kV (33 kV)和10 kV[20]。供电系统的服务对象包括电动车辆、自动扶梯、自助售票机、自动检票机、屏蔽门、通风换气设施、空调、通信信号设备、排水排污设施、消防设施和各种照明等[21]。供电系统对地铁中不同电压等级、不同电压制式的用电设备进行供电,要保证每种用电设施稳定发挥自己的功能,保证地铁的电动车辆安全、稳定、快速地运送旅客。地铁供电系统具备安全性高、可靠性强、经济性好、调度方便、技术先进、功能完善的特点[22]。

2.2 地铁供电系统负荷组成及特性

与动力照明负荷相比,牵引负荷具有规律性和流动性的特点。规律性包括发车时间间隔与列车行程的规律性。列车运行过程中有起动、惰行、制动和停车4种运行状态。列车从牵引供电系统获取电流,起动加速运行,到一定速度后,所需电流开始下降,直至断电,进入惰性运行状态,即将进站时,列车开始制动,向电网反馈电流,短暂停车后再次起动驶向前方地铁站[25]。因此,牵引负荷具有明显的规律性。流动性体现在列车在规划路线上行驶,负荷根据列车位置的变化而变化。列车电流既是随时变化的也是间断的,只有1/3或更低的运行时间列车取用电流[26]。同时,一天的运行时间当中,在不同时刻其车流密度也不同。例如,在高峰时段达到30对/h,而在低谷时段为20对/h或10对/h。这些决定了牵引负荷在运行时随时间的变化而变化。此外,在高峰时段,地铁牵引用电变化频繁且始终大于零,故可以将此时牵引负荷视为持续性负荷[27]。

3 基于深度循环神经网络的地铁供电系统负荷预测

3.1 循环神经网络

循环神经网络(Recurrent neural network,RNN)是用于对序列的非线性特征进行学习的深度神经网络。循环神经网络的输入是有前后关联的序列。循环神经网络可以用来解决与序列有关的问题,如序列回归、序列分类和序列标注等任务。

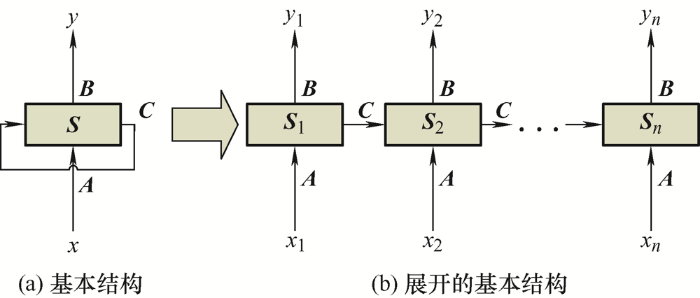

循环神经网络的基本单元如图1a所示。类似隐马尔科夫链,把循环神经网络基本结构的中间部分作为隐层,向量s标记了隐层的状态。隐层的输出有两个,一个是y,另一个反馈到自身。到自身的反馈将与下一步的输入共同改变隐层的状态s。因此,隐层的输入也有两个,分别是当输入x和来自自身的反馈(首步没有来自自身的反馈)。

图1

如图1所示,xn表示n时刻的输入,Sn表示n时刻的隐含层输出,yn表示n时刻的输出,bh、by为偏置项。循环神经网络的前向过程有

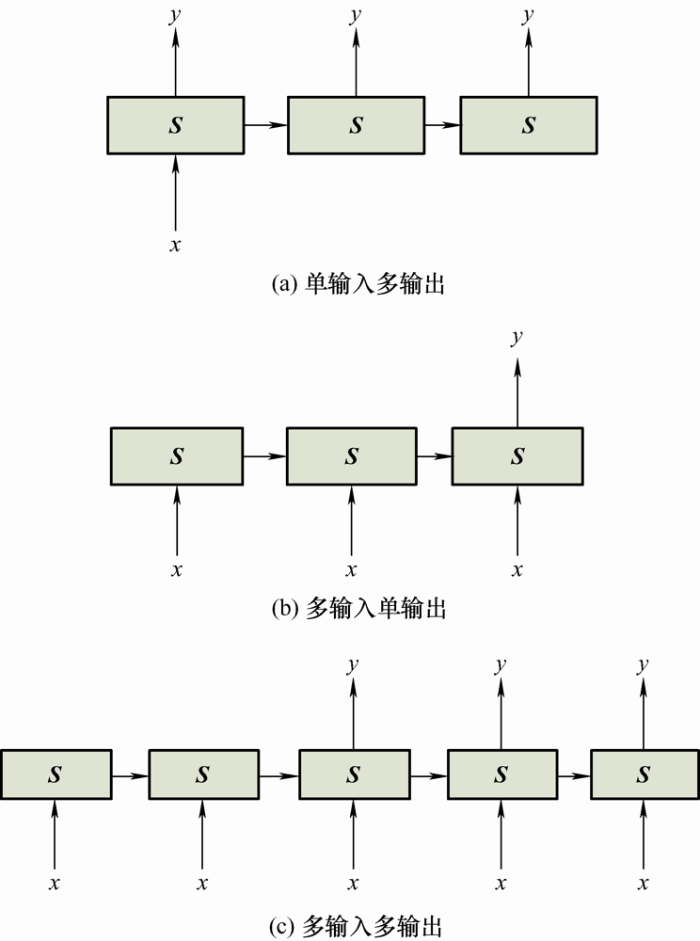

常用的循环神经网络结构有三种:one to many结构是单输入多输出的结构,一般用于输入图片给出文字注释;many to one结构是多输入单输出的结构,一般用于进行文本分类;many to many结构是多输入多输出的结构,一般适合于完成标注类任务,循环神经网络结构如图2所示。本文研究的地铁供电系统的负荷预测,所运用的结构是many to one结构。

图2

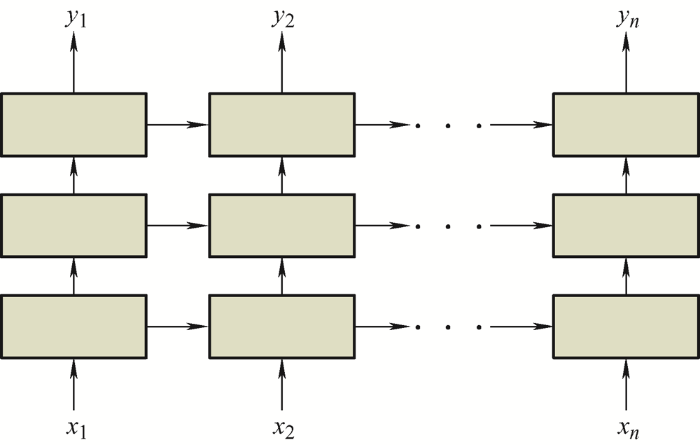

3.2 深度循环神经网络

深度循环神经网络(Deep recurrent neural network,DRNN)是在循环神经网络的基础上进行建立,是循环神经网络的一种变种,结构如图3所示。为了增强模型的表达能力,深度循环神经网络是将多个循环神经网络上下叠加,设置多个循环层,下层的输出作为上层的输入。从图1b中可以看到,在单层循环网络中,每一时刻的输入${{x}_{n}}$到输出${{y}_{n}}$之间只有一个全连接层,因此,在${{x}_{n}}$到输出${{y}_{n}}$的路径上是一个很浅的神经网络,从输入中提取抽象信息的能力受到了限制。从图3可以看出,在一个M层的深度循环神经网络中,每一时刻的输入${{x}_{n}}$到输出${{y}_{n}}$之间有M个循环体,因此可以从输入中抽取更加高层的信息,循环深度循环神经网络会比单层的循环神经网络取得更好的效果。

图3

3.3 基于堆叠式降噪自动编码器的特征学习

负荷预测的效果一定程度上依赖于输入数据的选择、预处理以及特征学习。根据地铁供电系统负荷的自身特点,将历史负荷、客流量、天气、温度、节假日等作为多维度输入,为了使负荷预测的效果更佳,本文采用了一种称为堆叠式降噪自动编码器[28]的深度特征学习方法,它可以自适应地从未标记的数据和非线性映射中提取特征。

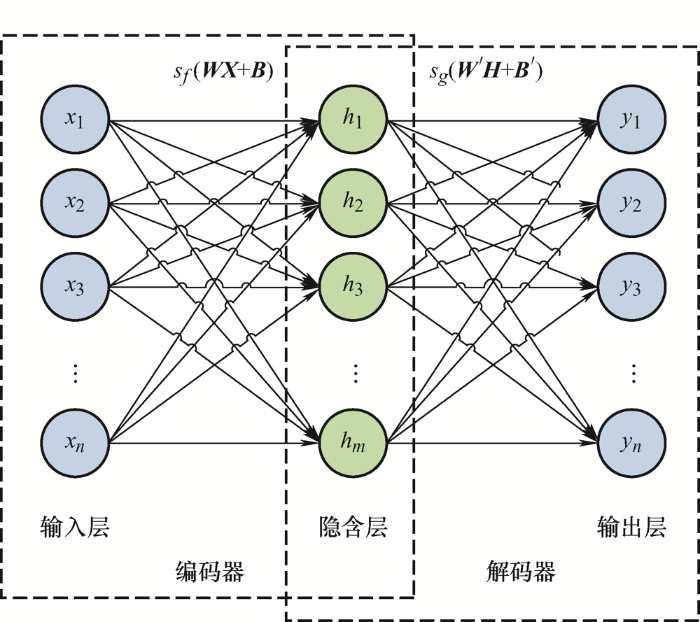

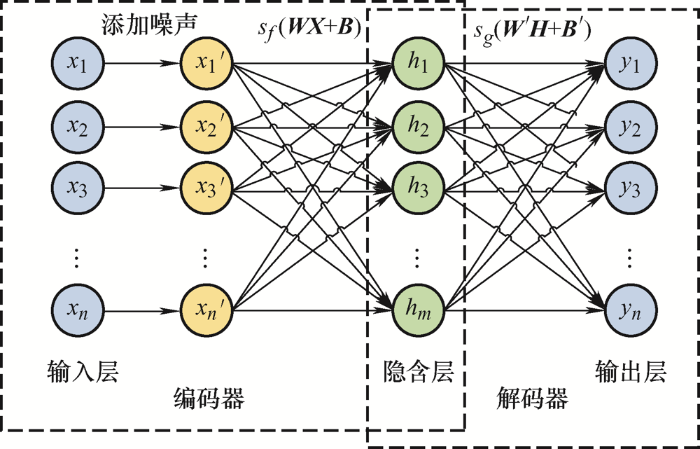

自动编码器如图4所示,由编码器和解码器组成,编码器、解码器具有隐藏层:通过编码器将输入转换为隐含层中的潜在表征,然后通过解码器将内部表征转换为输出,输出相当于是对于输入的重构,要尽可能接近输入。

图4

选择输入样本集合X,X由N组样本x1,x2,…,xn组成,其中,N为样本组数,n为每组样本中的样本个数。设隐含层特征向量集合为H,H由N组特征向量h1,h2,…,hm组成,其中,m为每组特征向量中向量个数,则X与H的编码关系为

式中,W为输入层与隐含层的权值矩阵;B为输入层与隐含层阈值矩阵;sf为编码器的神经元激活函数,通常采用sigmoid函数,其具有良好的特征辨识度。

式中,z为输入向量。

解码器是编码器的逆运算,以隐含层的特征向量作为输入向量,设Y为输出向量集合,共有N组,维数为n,则解码器的表达式为

式中,W'为隐含层与输出层的权值矩阵;B'为隐含层与输出层的阈值矩阵;sg为解码器的神经元激活函数。

自动编码器通过最小化输出向量与输入向量之间的重构误差来达到特征学习的目的,重构误差如式(6)所示

利用梯度下降算法不断调整网络权值和阈值,降低重构误差。但是自动编码器的学习可能仅仅简单地保留原始输入数据信息,不能确保获得一种有效的特征信息表达。

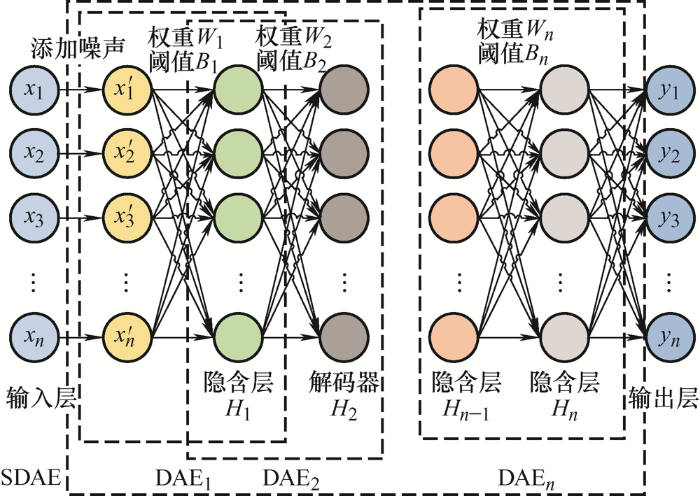

降噪自动编码器(Denoising auto encoder,DAE)是对自动编码器的改进,其架构如图5所示。在自动编码器的基础上,通过在一部分输入值中增加噪声,训练它以恢复原始的无噪声输入。这种方法阻止了自动编码器简单地复制其输入到输出,最终必须找到数据中的模式。噪声可以是添加到输入中的纯高斯噪声,或者是随机打断输入的噪声,本文所用噪声是采用Dropout方法选取。选用降噪自动编码器后隐含层可学习出更加有效的数据表征,更好地反映输入数据的特征,挖掘更深的隐藏信息。

图5

堆叠式降噪自动编码器由多个DAE组成,如图6所示。Wn为第n-1层隐含层与第n层隐含层的权重矩阵,Bn为第n-1层隐含层与第n层隐含层的阈值矩阵。训练过程为贪婪逐层无监督训练,贪婪逐层无监督训练通过逐层训练得到网络的初始化权重和阈值,第一层DAE的输入为原始数据,隐含层输出数据作为上层DAE输入数据,且每一层的训练前都要对输入数据添加噪声。

图6

堆叠式降噪自动编码器通过训练可以高效地提取数据的高阶特征,更优地拟合复杂函数,提升获得网络参数的速度,提高神经网络的深层特征学习能力。

3.4 基于深度循环神经网络的地铁供电系统负荷预测流程

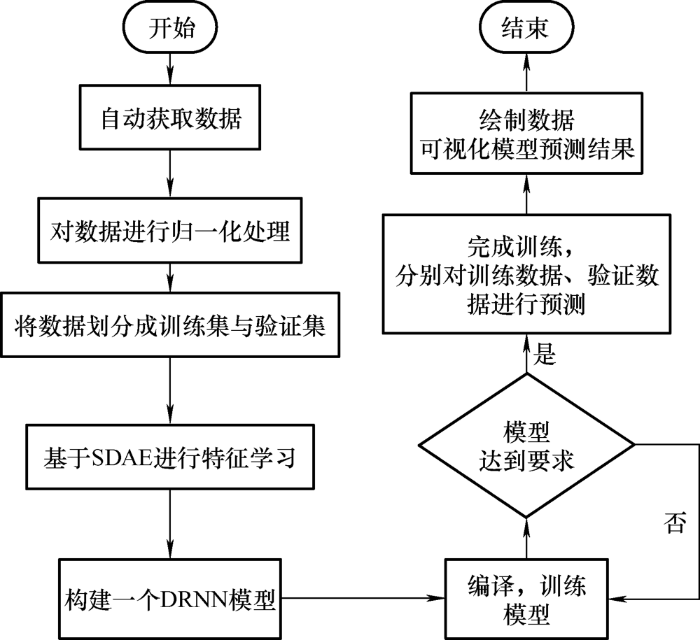

获取的数据包括地铁历史负荷信息、地铁换乘站信息、地铁地上/地下建设形式信息、客流量信息、天气信息、温度信息、节假日信息,对以上多维度数据进行预处理,预处理包括数据去噪处理、对采集缺失的数据进行补充处理、对有误或超过许可范围的数据进行修正处理。对数据进行归一化处理,划分训练集与验证集,将80%的原始数据作为训练集,剩下的20%作为验证集,生成训练和验证数据。进行逐层贪婪无监督预训练,以添加噪声后的训练样本作为输入数据,并采用Dropout技术,随机选取部分神经元暂时不工作,减轻了特定节点之间的共同作用,有效提高泛化能力,避免过拟合问题。依次迭代,逐层训练,得到特征。构建一个DRNN,设置隐含层层数以及每层隐含层神经元的个数。利用DRNN原理,求解网络的输入权重矩阵、隐含层特征向量与输出样本的权重矩阵,网络参数训练结束。使用训练好的模型进行预测,得到预测的结果;可视化模型预测的结果,将预测的数据与原始数据进行直观对比。具体实现流程如图7所示。

图7

4 算例与分析

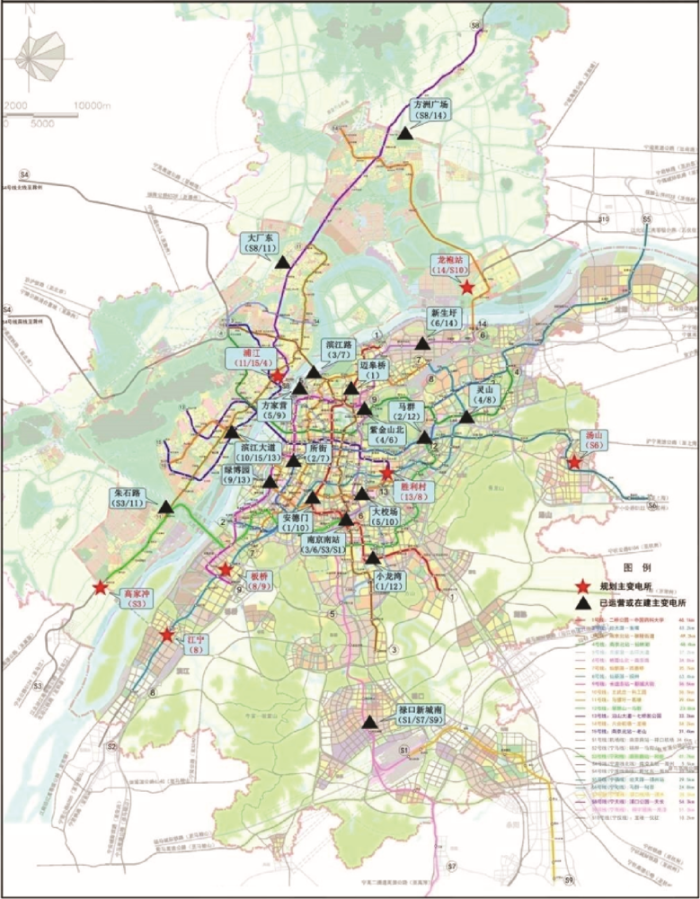

本文基于南京地铁供电系统实际运行和负荷数据进行验证。南京地铁线路如图8所示,截至2020年12月,南京地铁已开通运营线路共有10条,包括1、2、3、4、10、S1、S3、S7、S8及S9号线,均采用地铁系统,共174座车站(换乘站重复计算)。针对地铁安德门站进行短期负荷预测和中长期负荷预测,目前安德门站为换乘站,有地铁1号线、地铁10号线两条线路经过,安德门站1号线车站为高架二层岛侧式车站,东北-西南走向,总建筑面积 4 861 m2,10号线车站为地下二层岛式车站,南北走向,共设有6个出入口,分别通向小行路和安德门大街,设有公交枢纽站。针对南京地铁待建的浦江地铁站,进行中长期负荷预测,为其主站定容提供参考依据。浦江地铁站规划为换乘站,规划地铁4号线、地铁11号线两条线路经过,目前地铁4号线二期工程中该地铁站正在进行建设。

图8

4.1 短期负荷预测

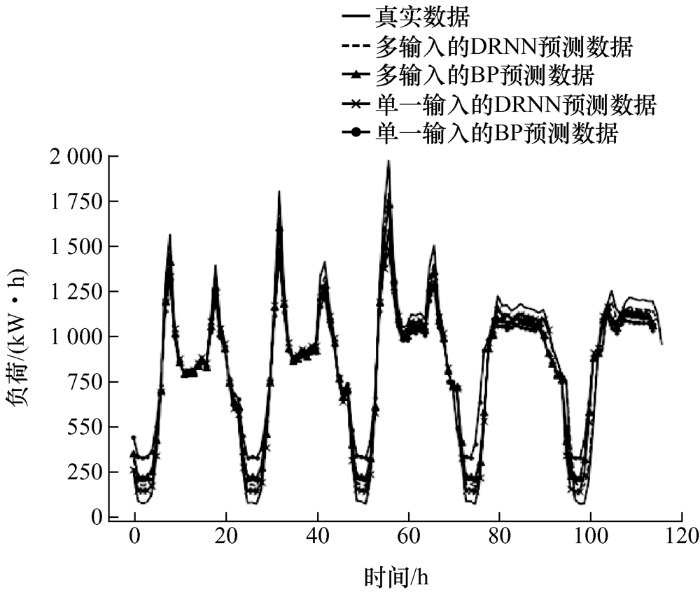

采用南京地铁安德门站一个月的小时负荷数据与客流量数据、天气数据等作为数据集。对数据进行去噪等预处理,对数据进行归一化处理,将原始数据按照8∶2的比例划分成训练集与验证集。进行逐层贪婪无监督预训练,以添加噪声后的训练样本作为输入数据,并采用Dropout技术,随机选取部分神经元暂时不工作。依次迭代,逐层训练,得到特征。构建一个DRNN,设置隐含层层数以及每层隐含层神经元的个数。利用DRNN原理求解网络,网络参数训练结束。使用训练好的模型进行预测,得到预测的结果。再以负荷数据作为单一输入数据,进行预测。建立基于BP神经网络的预测模型,分别选用多输入数据和单一输入数据作为数据集,使用模型完成负荷预测,与基于深度循环神经网络的地铁供电系统模型负荷预测形成对比。短期负荷预测结果如图9所示,预测评价结果统计如表1所示。

图9

4.2 中长期负荷预测

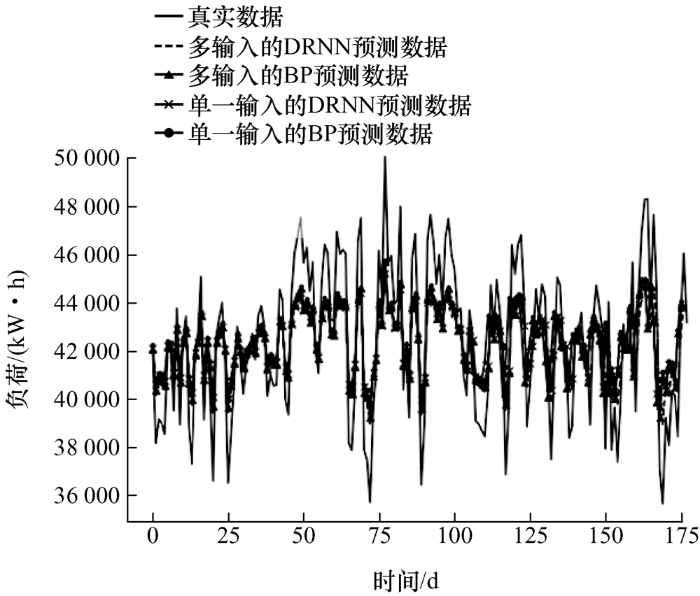

采用南京地铁安德门站6个月的天负荷数据(部分数据处于疫情解封初始阶段)与客流量数据、天气数据、温度数据、节假日数据等作为数据集。根据获得的实际数据进行数据预处理,处理完成后,基于SDAE进行特征学习,建立基于深度循环神经网络的地铁供电系统负荷预测模型,并基于模型进行负荷预测。再以负荷数据作为单一输入数据,进行预测。建立基于BP神经网络的预测模型,分别选用多输入数据和单一输入数据作为数据集,使用模型完成负荷预测,与基于深度循环神经网络的地铁供电系统模型负荷预测形成对比,显示预测的结果,将两种模型预测的结果与原始数据进行直观对比。具体中长期负荷预测结果示意图如图10所示,预测评价结果统计如表2所示。

图10

4.3 待建站中长期负荷预测

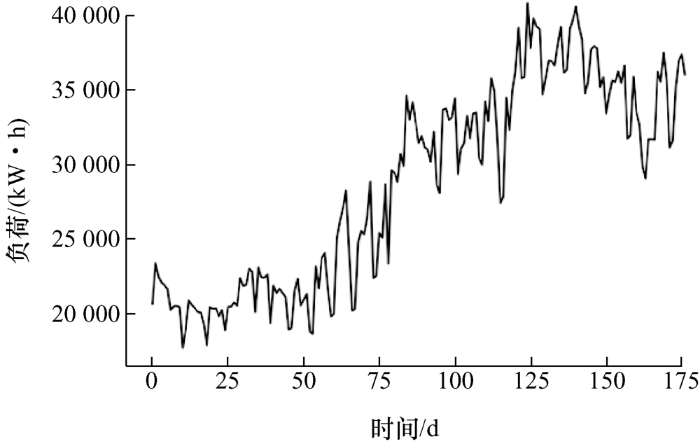

南京地铁待建的浦江地铁站规划为换乘站,规划地铁4号线、地铁11号线两条线路经过。采用本文所述方法并使用多个地铁站数据构建中长期负荷预测模型,同时采用南京现有地铁6个月的平均天负荷数据(部分数据处于疫情解封初始阶段)与南京地铁浦江站周边站点平均客流量数据、天气数据、温度数据等作为数据集,基于中长期负荷预测模型进行负荷预测。浦江站负荷预测结果如图11所示。

图11

根据负荷预测结果,考虑主变压器过载能力,结合主变电所资源共享方案,考虑与本工程工期同步的交叉接驳线路的负荷供电需要,结合南京市线网规划、各共享工程的近、远期负荷以及工程投资等因素,建议浦江主变电所设计容量为近期2×50 MV·A,并按照2×63 MV·A预留土建基础。

5 结论

本文基于深度循环神经网络构建了地铁供电系统负荷预测模型,实现了短期负荷预测与中长期负荷预测功能,通过实际算例分析,得到以下结论。

(1) 本文模型能够考虑地铁历史负荷数据、地铁换乘站信息、地铁地上/地下形式信息、天气信息等多种因素,多维度输入数据相比于单一的历史负荷数据在负荷预测中有其明显的优势。

(2) 深度循环神经网络相比于传统的BP神经网络更适合处理具有序列性质非线性问题的供电系统负荷预测,其准确度更高、预测效果更理想。

(3) 深度循环神经网络在短期、中长期地铁供电系统负荷预测中均有着较好的适用性和准确性,能够为后续供电系统设计与规划、地铁运行线路的规划提供参考和技术支撑。

参考文献

地铁车站负荷计算方法的探讨

[J].

Discussion on the load calculation method of metro station

[J].

城市轨道交通牵引变电所负荷过程及概率特性研究

[J].

Study on load process and probability characteristics of traction substation of urban rail transit

[J].

Short term load forecasting based on phase space reconstruction algorithm and bi-square kernel regression model

[J].

Short term electricity load forecasting using a hybrid model

[J].

基于多元线性回归模型的电力负荷预测研究

[J].

Research on the prediction of power load based on multiple linear regression model

[J].

基于灰色理论负荷预测的应用研究

[J].

Application of gray system theory in load forecasting

[J].

模糊理论在中长期负荷预测中的应用

[J].

The application and medium of fuzzy theory in the long term load forecasting

[J].

基于EEMD-LSSVM的超短期负荷预测

[J].

Super-short-term load prediction based on EEMD-LSSVM

[J].

电网短期负荷预测的BP-ANN方法及应用

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1000-7229.2014.03.010

[本文引用: 1]

针对电网短期负荷预测中传统方法预测精度较低的问题,提出一种基于 反向传播人工神经网络(back-propagation artificial neural network, BP-ANN)短期负荷预测的方法。应用多尺度熵法对短期负荷数据进行分析,得出预测点不仅和前期临近数据相关,而且和远期历史负荷数据相关;同时运用自相关分析法,基于BP-ANN建立适合陕西电网的短期负荷预测方法,并将此方法应用于实际电网负荷中,结果表明此方法简单可行,精度较高,比较实用。

BP-ANN method and its application for short-term load prediction of power grid

[J].

DOI:10.3969/j.issn.1000-7229.2014.03.010

[本文引用: 1]

<p>Aimed at the problem of low accuracy of traditional method for power system short-term load forecast, this paper presents a method for short-term load forecasting based on<span> BP-ANN</span>(back-propagation artificial neural network). The multiscale entropy method was used to analyze the short-term load data, whose results showed that the forecast points were related to both the prophase adjacent data and the periodical long-term historical load data. Meanwhile, with using autocorrelation analysis method, the suitable method for short-term load forecasting of Shaanxi power grid was presented based on BP-ANN, and applied in practical power system load. The results have shown that this method is simple, feasible, more practical, and with high precision.</p>

基于遗传算法的电力负荷预测

[J].

Power load prediction based on genetic algorithm

[J].

Applying wavelets to short-term load forecasting using PSO-based neural networks

[J].DOI:10.1109/TPWRS.2008.2008606 URL [本文引用: 1]

一种考虑负荷特性变化的改进线性回归负荷预测法

[J].

An improved linear regression load prediction method considering the variation of load characteristics

[J].

基于改进灰色理论的中长期负荷预测方法研究

[J].

Research on medium and long term load forecasting method based on improved grey theory

[J].

基于模糊理论的电力负荷预测研究

[J].

Research on power load prediction based on fuzzy theory

[J].

地铁供电系统安装工程的施工管理

[J].

Construction management of subway power supply system installation project

[J].

轨道交通供电系统智能运维平台研究与应用

[J].

Research and application of intelligent operation and maintenance platform for rail transit power supply system

[J].

城市轨道交通供电方案研究

[J].

Study on power supply scheme of urban rail transit

[J].

地铁供电系统中的并行送电技术探讨

[J].

Discussion on parallel power transmission technology in metro power supply system

[J].

城市轨道交通供电系统浅析

[J].

Analysis of power supply system of urban rail transit

[J].

面向列车节能控制的时刻表优化

[J].

Study of timetable optimization based on train enemy saving control

[J].

交通能源互联网体系架构及关键技术

[J].

Transportation and energy Internet architecture and key technologies

[J].

Automated feature learning for nonlinear process monitoring:An approach using stacked denoising autoencoder and k-nearest neighbor rule

[J].DOI:10.1016/j.jprocont.2018.02.004 URL [本文引用: 1]