1 引言

近年来,云数据和边缘计算技术的出现,加快了数据发展的进程,云边协同技术更是得到了用户的青睐。边云协同在一种意义上对边缘计算进行多数部署,并将边缘侧与中心云的协同共同满足应用场景需要,但目前电力物联网数据的协同效率低下,严重滞后了电力物联网的发展。为了提高数据计算效率,需要对电力物联网的云边协同进行恰当的应用。

因此,经过多方研究和查阅资料,根据云边协同对数据交互上的应用分析,设计出多个电力物联网的数据协同方式。文献[1 ]通过农村公共服务网格化供给为案例,对云网融合技术进行了应用说明,该技术通过融合数据进行电力设备的云边协同,通过再次对配套机制进行改造,形成“横向到边,纵向到底”的服务格局,该技术虽然进一步优化服务流程细节,提高电网的数据采集能力,满足电力集团的组网和计算需求,使电力资源能够快速部署。但是这种方法由于数据融合过多容易造成混乱,使电网调度出现问题[1 ] ;文献[2 ]提出了一种图论的影像匹配粗差探测算法,该方法将位于左右影像上的匹配点构成完全图,然后利用三角形相似性将两个完全图导出一个属性图,通过迭代算法,将属性值低的节点逐步剔除,该方案通过建立深度学习模型,把电网数据通过云边协同聚合在一个服务器中,加快数据处理速度,减小系统的通信压力。但是数据计算结果不够精确,对聚合服务器的要求过高,增加了建设成本。

通过上述云边协同技术在各个领域的应用分析,本研究为加强电力物联网系统运行能力,本文设计一种云边协同组织架构;通过数字化集成技术能够更加清晰显示电力物联网数据协同的状态;采用电网CPS建模加强云边协同能力,便于信息交互和管理;利用完全分布式协同算法加快了云边协同数据的传输速度,提高了电力网的数据协同能力[3 ] 。

2 云边协同组织架构

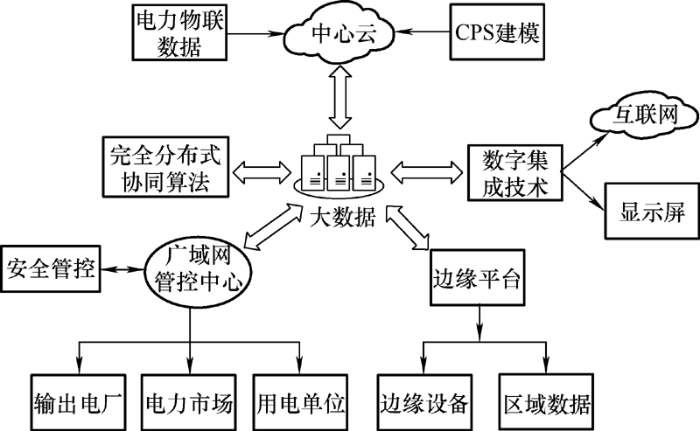

为了增加电力物联网的中心数据库与边缘运营设备的协同能力,本研究设计一种云边协同组织架构。能够解决电网服务对象广泛及业务周期峰值等问题,但能源行业由于分布广泛、体量巨大,若将所有的数据全部上传到云端处理,会增加系统计算压力[4 ] 。在能源行业中部署设备能够最大程度满足大批量的数据传输,因此云边协同组织架构的建立能够顺应目前电网的发展进程。云边协同组织架构如图1 所示。

图1

云边协同组织架构核心是大数据库,能够把电力物联网产生的电力数据储存在大数据库中,然后供给各个边缘设备,通过架设数据通道完成数据的准确传达和整体调度[5 ] 。整个组织结构分为一个中心云和四个边缘设备,云服务是指中心云平台,主要进行电力物联网数据的录入和电网CPS建模,根据采集的协同数据建立电网协同物理融合模型;四个边缘设备分别为计算机算法、广域网管控中心、边缘平台和数字集成技术,计算机算法采用的是完全分布式协同算法;广域网管控中心负责安全管控,主要对输出电厂、电力市场和用电单位进行监控和电力运行分析;边缘平台设有边缘设备,对电力物联网产生的数据进行收集和上报;数据集成技术通过互联网和显示屏呈现在屏幕上或者输入到浏览器中便于后续检索[6 ] 。

整个云边协同组织架构根据中心扩散的思想,把大数据作为中心,扩散到众多边缘设备,增强了电力物联网运行数据的协同能力,提高云边数据的协同效率[7 ] 。

3 数字化集成技术

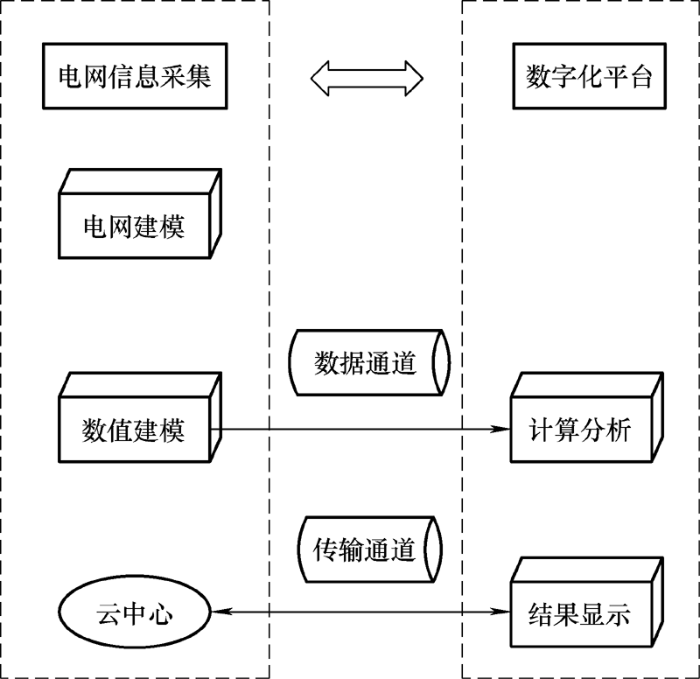

在云边协同组织架构中数据显示通过数字集成化来完成,对电力物联网产生的大量数据经过初步处理,输入到组织架构中,数据集成技术会根据数据进行显示,使组织架构具备数据跟踪能力[8 ] ,从而更好地了解数据运行状态,数字化集成技术功能图如图2 所示。

图2

数字集成化思路是从电网边缘设备建立集成数字平台,将电网建模和数值建模集中数据梳理,并在此基础上重新开发数值建模模块,最后开发建养一体数字化平台的数据转换模块,将计算结果通过建立的传输通道和数据通道传输到基础设施建养一体数字化平台[9 ] 。

在基础设施的建设期,基于数字数值一体化平台,对基础设施进行结构设计计算和施工状态分析,以施工结束后的结构内力实测数据为依据,反演分析设计计算的关键参数-地层荷载与地层弹性抗 力[10 ] 。最后根据反演参数来确定衬砌结构的真实受力状态,得到隧道典型断面的受力变形状况以及安全系数,从而为后续的养护工作提供必要的理论基础和数据支持。

4 电网CPS建模

信息物理融合系统(Cyber physical systems, CPS) 即一个边缘计算控制平台与其对应集群设备可构成一个计算机程序的性能边缘(Computer program performance specification, CPPS),将其称为边缘计算组[11 ] 。云边协同的集中分布联合控制方式下,边缘计算组即是全网系统的基本计算单元。通过信息接地节点方法对协同集中数据进行化简,N 节点、M 条支路的边缘计算组的关联矩阵为N ×M 矩阵,得到边缘数据矩阵A aij ],推算出扩展矩阵${A}'$

(1) ${{A}^{N\times M}}=\left[ \begin{matrix} {{a}_{11}} & \cdots & {{a}_{1M}} \\ \vdots & {} & \vdots \\ {{a}_{N1}} & \cdots & {{a}_{NM}} \\\end{matrix} \right]$

(2) ${A}'=\left[ \begin{matrix} A & {{A}_{CG}} \\ 0 & -1 \\\end{matrix} \right]$

式中,${{a}_{ij}}$ $i$ j 的关联关系。扩展矩阵${A}'$ $-1$ A CG

(3) $A_{CG}^{N\times 1}={{\left[ 1\cdots 0\cdots 1 \right]}^{\text{T}}}$

将单一边缘计算组模型作为整体模型,通过整体模型的覆盖方式实现组间协同自治、云边协同控制的过程即建立统一计算模型的过程。

用关联矩阵模型为${{A}^{P\times Q}}N+1N+P$ ${{A}^{P\times Q}}$ [12 ] 。模型1的数据节点编号为1~N ,数据支路编号为1~M ;模型2的数据节点编号为N +1~N +P ,数据支路编号为M +1~M +Q ;协同模型建立过程中,数据节点不会发生变化,但组间数据交换使数据支路增加。设新增r 条支路,则产生的增补矩阵为

(4) ${{B}^{I\times r}}=\left[ \begin{matrix} {{a}_{1J}} & \cdots & {{a}_{1K}} \\ \vdots & {} & \vdots \\ {{a}_{IJ}} & \cdots & {{a}_{IK}} \\\end{matrix} \right]$

式中,aIJ 表示模型1的增补数据;aIK 表示模型2的增补数据,与单元建模类似,增加接地节点和接地支路,增补矩阵与单元模型矩阵组成协同计算 模型。

(5) ${{A}^{I\times K}}=\left[ \begin{matrix} \begin{align} & A_{1}^{N\times M} \\ & A_{2}^{P\times Q} \\ \end{align} & {{B}^{^{I\times r}}} \\\end{matrix} \right]$

(6) ${{{A}'}^{I}}=\left[ \begin{matrix} {{A}^{I\times K}} & A_{_{CG}}^{I\times 1} \\ 0 & -1 \\\end{matrix} \right]$

式中,$A_{1}^{N\times M}$ $A_{2}^{P\times Q}$ ${{B}^{I\times 1}}$ ${{A}^{I\times K}}$ $A_{_{CG}}^{I\times 1}$

除边缘计算组外,系统还包括大数据中心和主干网。将大数据中心视为数据池节点,通过主干网与边缘服务节点连接,主干网是边缘计算服务器与大数据中心交互的主干线,视为数据支路[13 ] 。故含有S 个单元计算模型的全网关联矩阵为

(7) ${A}'=\left[ \begin{matrix} {{A}_{1}} & \cdots & {{A}_{CG}} \\ \vdots & {} & \vdots \\ {{A}_{S}} & \cdots & {{A}_{BG}} \\\end{matrix} \right]$

式中,ACG 表示单元计算模型计算方式;AS 表示全网关联矩阵数量;ABG 表示增补数据矩阵的增补量。设主干网络有W 条数据通道连接,边缘协同模型共有X 个节点,则模型中最后一行数据池节点为

(8) $\boldsymbol{A}_{C G}^{\prime}=\begin{gathered}1 \\ \vdots \\ X+1\end{gathered}\left[\begin{array}{ccc}a_{11} & \cdots & a_{1 W} \\ a_{X 1} & \cdots & a_{X W} \\ a_{(X+1) 1} & \cdots & a_{(X+1) W}\end{array}\right]$

式中,X 表示单元协同模型节点个数;W 表示网络传输线路连接单元数量;aXW 表示传输线路节点进行协同的数据。

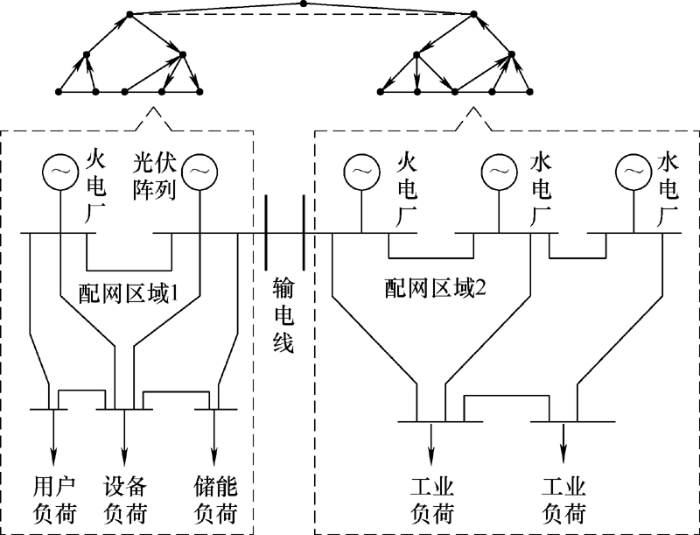

通过上述CPS模型的建立过程,对整个调度过程进行分析,量化分析调度过程中不同运行情况下的主要出力单元状态变化,在集中分布控制方式下建立模型如图3 所示。

图3

电网CPS模型划分为两个边缘计算组,其中配网区域1负责用户、设备和储能方面的负荷电能,配网区域2负责工业上产生负荷的消耗,区域1、2均需要考虑用户价格需求响应。为简化电网模型运行过程,对电力调度的功能导向进行冗余数据节点的简化,并略去所有冗余数据节点支路,从而缩短了电力物联网的云边协同数据传输时间[14 ] 。

5 完全分布式协同算法控制策略

完全分布式协同算法负责解决电力物联网云边协同数据的处理,包括云数据的归类划分和边缘数据的收集传输[15 ] 。

通过电力物联网边缘设备采集的数据输入到算法程序中,对数据进行迭代变化,使数据在通信层完成协同调整,即得到通信单元数据微增量为

(9) ${{\mu }_{i}}\left( k+1 \right)=\sum\limits_{j\in N_{i}^{in}}{{{w}_{i,j}}{{\mu }_{j}}\left( k \right)+{{\varepsilon }_{i}}{{f}_{i}}\left( k \right)}\ \ \ \ \ i,j\in \Omega $

式中,$\sum\limits_{j\in N_{i}^{in}}{{{w}_{i,j}}{{\mu }_{j}}\left( k \right)}$ ${{w}_{i,j}}$ W fi (k )为调整项;εi 为调整系数,是一个很小的正数。根据单元数据微增量调节物理设备的控制指令。单元$i$ k 时刻接收到的关于k +1时刻控制指令如下

(10) $p_{i}^{*}\left( k+1 \right)=\left\{ \begin{matrix} P_{i}^{\max }\left( k+1 \right)\ \ \ \ \ {{\phi }_{i}}\left( k+1 \right)>P_{i}^{\max }\left( k+1 \right) \\ P_{i}^{\max }\left( k+1 \right)\ \ \ \ \ \ {{\phi }_{i}}\left( k+1 \right)<P_{i}^{\min }\left( k+1 \right) \\ {{\phi }_{i}}\left( k+1 \right)\ \ \ \ \ \ 其他 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\\end{matrix} \right.$

式中,${{\phi }_{i}}$ $i$ ${{\phi }_{i}}\left( k+1 \right)=\left( {{\mu }_{i}}\left( k+1 \right)-{{b}_{i}} \right)/2{{a}_{i}}$ ai 和bi 表示成本系数。

更新调整项fi (k +1)并反馈回通信层。即使是可控单元,在实际运行中也会受到不确定因素的干扰造成对控制指令的执行不充分,如响应延时等,此时物理设备需要将自身的实际运行情况上报给决策器,及时调整自身的控制指令以及对外的输出信息。调整项的计算如下

(11) $\left\{ \begin{align} & {{f}_{i}}\left( k+1 \right)=\sum\limits_{j\in N_{i}^{i\ n}}{{{v}_{i,j}}{{f}_{j}}\left( k \right)-\left( {{p}_{i}}\left( k+1 \right)-{{P}_{i}}\left( k \right) \right)+M} \\ & M={{D}_{i}}\left( k+1 \right)-{{D}_{i}}\left( k \right) \\ \end{align} \right.$

式中,pi (k +1)、Di (k +1)分别为单元i 在k +1时刻的有功出力以及有功需求的实测值。由通信网络参数vi , j V V 1

(12) $\left\{ \begin{align} & f\left( k+1 \right)=Vf\left( k \right)-\left( P\left( k+1 \right)-P\left( k \right) \right)+ \\ & \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \left( D\left( k+1 \right)-D\left( k \right) \right) \\ & {{1}^{T}}f\left( k+1 \right)={{1}^{T}}Vf\left( k \right)-{{1}^{T}}\left( P\left( k+1 \right)-P\left( k \right) \right)+ \\ & \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ {{1}^{T}}\left( D\left( k+1 \right)-D\left( k \right) \right) \\ \end{align} \right.$

式中,${{1}^{T}}$ V 维度相等的单位行向量,根据矩阵的乘法特性,${{1}^{T}}V$ V 列中的元素相加。由于V ${{1}^{T}}V={{1}^{T}}$

(13) $\begin{matrix} {{1}^{T}}f\left( k+1 \right)={{1}^{T}}f\left( k \right)-{{1}^{T}}\left( P\left( k+1 \right)-P\left( k \right) \right)+ \\ {{1}^{T}}\left( D\left( k+1 \right)-D\left( k \right) \right)\Rightarrow \\ {{1}^{T}}\left( f\left( k+1 \right)+P\left( k+1 \right)-D\left( k+1 \right) \right)= \\ {{1}^{T}}\left( f\left( k \right)+P\left( k \right)-D\left( k \right) \right) \\ \end{matrix}$

(14) $\begin{align} & \sum\limits_{i\in \Omega }{\left( {{P}_{i}}\left( k+1 \right)-{{D}_{i}}\left( k+1 \right)+{{f}_{i}}\left( k+1 \right) \right)}\text{=} \\ & \ \ \ \sum\limits_{i\in \Omega }{\left( {{P}_{i}}\left( k \right)-{{D}_{i}}\left( k \right)+{{f}_{i}}\left( k \right) \right)}=0 \\ \end{align}$

$\sum\limits_{i\in \Omega }{\left( {{P}_{i}}\left( k \right)-{{D}_{i}}\left( k \right)+{{f}_{i}}\left( k \right) \right)}=0$

即可保证$\sum\limits_{i\in \Omega }{\left( {{f}_{i}}\left( k \right) \right)}$ fi 为单元i 对系统有功缺额的预测值。在计算过程中, fi 作为系统的负反馈会趋向于0收敛,当所有fi 收敛到0时,即表示系统有功缺额为0,至此等式约束满足[16 ] 。

根据单元的可控性,根据自设权重的一致项系数矩阵W

(15) ${{w}_{i,j}}=\left\{ \begin{matrix} {{\xi }_{i}}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ j=i\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \left( 1-{{\xi }_{i}} \right)/d_{i}^{in}\ \ \ \ j\in N_{i}^{in}\ \ \ \ i,j\in \Omega \\ 0\ \ \ \ \ 其他\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\\end{matrix} \right.$

式中,$d_{i}^{in}$ $i$ ξi 为通信单元i 的一致项权重。由于可控单元是调节对象,而不可控单元仅在完全分布式算法中承担信息流通功能。单元i 需要根据自己物理设备的功能属性选定权重,当其可控时,ξi 取较大值,即0.5;不可控时,ξi 取较小值,即0.1。各单元需要计算出边缘数据矩阵W [17 ] 。调整项系数矩阵V

(16) $v_{i, j}= \begin{cases}\xi_{j}^{\prime} & i=j \\ \left(1-\xi_{j}^{\prime}\right) / d_{i}^{\text {out }} & j \in N_{j}^{\text {out }} \\ 0 & \text { 其他 }\end{cases}$

式中,$d_{i}^{out}$ j 输出型边缘数据的总数;$\xi _{j}^{'}$ j 的调整项权重,取值为0.5。各单元需要计算出调整型系数矩阵V

对上述数据矩阵假设为协同量分析,令Di (0)为单元i 在开始并网时刻的本地有功需求,当作已知量。Pi (0)可取其发电上下限内的任意值,即

(17) $\left\{ \begin{align} & {{P}_{i}}\left( 0 \right)\in \left[ {{P}_{i}},{{{\bar{P}}}_{i}} \right] \\ & {{\mu }_{i}}\left( 0 \right)=2{{a}_{i}}{{P}_{i}}\left( 0 \right)+{{b}_{i}} \\ & {{f}_{i}}\left( 0 \right)={{D}_{i}}\left( 0 \right)-{{P}_{i}}\left( 0 \right) \\ \end{align} \right.$

式中,Pi 表示并网时边缘数据协同量;${{\bar{P}}_{i}}$ ai 表示单个边缘设备协同时的数据;${{b}_{i}}$ $\sum\limits_{i\in \Omega }{\left( {{P}_{i}}\left( 0 \right)-{{D}_{i}}\left( 0 \right)+{{f}_{i}}\left( 0 \right) \right)}=0$ [18 ] 。

6 试验结果与分析

本研究根据华中区域电力物联网的调研情况,在Intel i5 八代+64GB内存计算机环境下,试验环境要求如下:服务器CPU的平均负荷率小于40%,通信的平均负荷小于35%;云中心存储数据大于5年;环境运行要求如下:配置试验用计算机条件采用酷睿8以上CPU,处理器应用高通骁龙888;应有充足的电源充电能力[19 ] 。应用Proteus进行芯片仿真,使用Matlab仿真软件完成仿真验证,根据云边协同数据,通过高配置计算机完成数据计算和验证,云边协同组织架构试验参数介绍如表1 所示。

本文使用Windows 10操作系统,通过模拟华中电力物联网数据协同进行采集记录数据,得到云边协同架构在电力物联网系统中的测试结果,通过协同效率计算公式得出结果

(18) $A=\alpha \int_{0}^{\infty }{\exp \left( Tx \right)dx=-\alpha \left( {{T}^{-1}} \right)}$

式中,$\alpha $ T 表示数据协同平均时间,经过系统记录和式(18)计算得出本研究数据协同结果如表2 所示。

本文试验通过测试多条数据协同线路,记录多组数据,为减少误差,本文所有试验数据采用平均值记录数据结果,在表2 中,通过将协同1线、协同2线和协同3线分别进行对比分析。在大约700 s的时间内,协同1线的协调数据为5 000 MB,协同2线的数据大致为8 000 MB,协同3线的数据大致为6 000 MB。结合本研究的技术方案得出,协同1线的协同效率为8.33 MB/s,协同2线的协同效率为9.41 MB/s,协同3线的协同效率为8.57 MB/s,根据表2 数据协同测试结果,可以看出本研究云边协同应用方式协同效率稳定在8.5 MB/s。

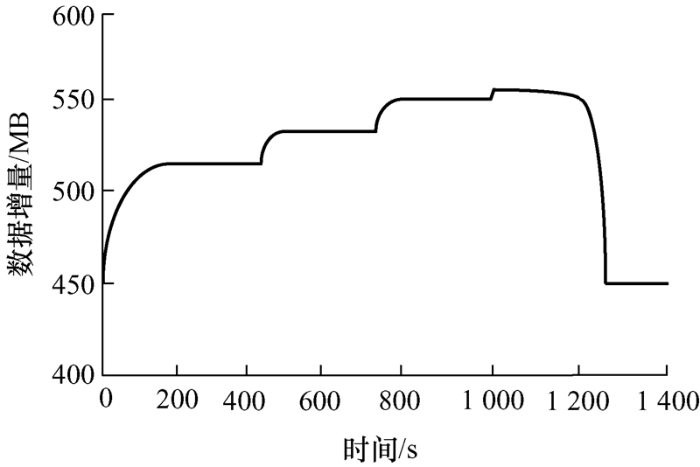

为更清晰直观了解本文云边协同组织架构的优越性,对系统运行状态模拟运行,通过Matlab仿真软件得到系统协同数据增量随时间变化曲线如图4 所示。

图4

分析图中云边协同数据增量变化规律,云边协同组织架构数据增量呈梯次增加,在200 s开始第一次增加,此时数据增量增加的数据是最快的,之后增加量减少,在1 200 s达到最大,最大数据增量为550 MB,之后在极短时间内减少到450 MB。

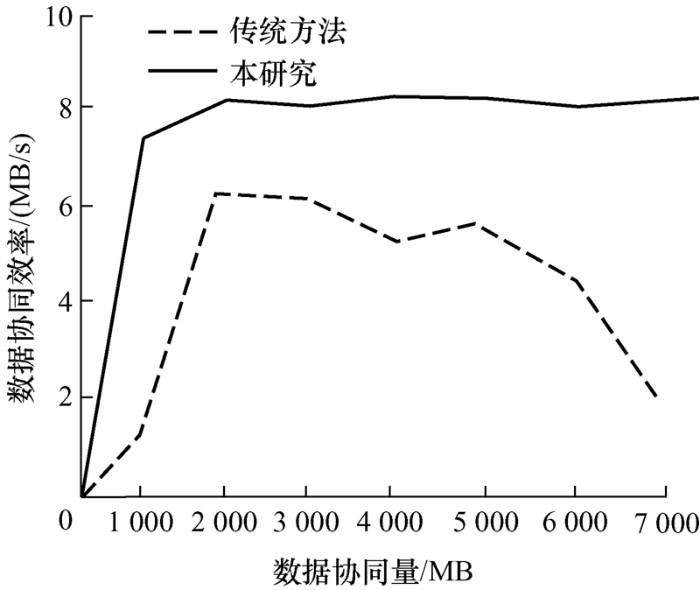

为验证本研究设计的云边协同组织架构在电力物联网中的协同效率,对本研究得到的数据协同效率曲线与传统协同方式(常规Internet网络的方式)进行对比,得到数据协同效率曲线如图5 所示。

图5

通过对比发现本研究云边协同数据协同效率更高,在数据协同量为1 000 MB时达到最高,最高为8 MB/s,随后处于稳定状态,数据处理稳定在8 MB/s;传统协同方式数据协同效率明显偏低,最高达到6 MB/s,而且在数据采集量超过2 000 MB后,协同效率逐渐降低,数据协同量过高时可能出现停滞现象。

综上所述,本文研究的云边协同在电力物联网方面的应用,数据增量稳定性强,协同效率更高,从而验证了云边协同在电力物联网应用的优越性。

7 结论

本研究针对云边协同在电力物联网的应用情况,进行以下技术研究。

(1) 构建了云边协同组织架构,能够把电力物联网产生的电力数据储存在大数据库中,然后供给各个边缘设备,通过架设数据通道完成数据的准确传达和整体调度。

(2) 在云边协同组织架构中数据显示通过数字集成化来完成,利用数字化集成技术清晰把握云边数据在组织架构中的运行动态。

(3) 构建了信息物理融合系统(CPS),利用电网CPS建模为云边协同数据提供传输通道;利用完全分布式协同算法加快数据速度,提高云边协同效率。经过试验测试和对比曲线分析,发现本文设计的云边协同在电力物联网中的应用具有一定的实用价值,能够满足电力物联网运行的需求。

参考文献

View Option

[1]

张新文 , 戴芬园 . 权力下沉、流程再造与农村公共服务网格化供给

[J]. 浙江社会科学 , 2018 (8 ):70 -71 .

[本文引用: 2]

ZHANG Xinwen DAI Fenyuan Power sinking,process reengineering and rural public service grid supply

[J]. Zhejiang Social Sciences , 2018 (8 ):70 -71 .

[本文引用: 2]

[2]

郭莹 , 牛继强 , 陈时雨 , 等 . 基于图论的影像匹配粗差探测算法

[J]. 测绘科学 , 2018 , 43 (11 ):85 -91 .

[本文引用: 1]

GUO Ying NIU Jiqiang CHEN Shiyu et al. Image matching gross error detection algorithm based on graph theory

[J]. Science of Surveying and Mapping , 2018 , 43 (11 ):85 -91 .

[本文引用: 1]

[3]

张树华 , 仝杰 , 张鋆 , 等 . 面向能源互联网智能感知的边缘计算技术研究

[J]. 电力信息与通信技术 , 2020 , 18 (4 ):42 -50 .

[本文引用: 1]

ZHANG Shuhua TONG Jie ZHANG Yun et al. Research on edge computing technology for energy internet intelligent perception

[J]. Electric Power Information and Communication Technology , 2020 , 18 (4 ):42 -50 .

[本文引用: 1]

[4]

王德清 . 阿里巴巴以“云边端”协同计算打造IOT核心能力

[J]. 通信世界 , 2018 (9 ):48 .

[本文引用: 1]

WANG Deqing Alibaba builds the core capabilities of IOT with “cloud-side-end” collaborative computing

[J]. Communication World , 2018 (9 ):48 .

[本文引用: 1]

[5]

王毅 , 陈启鑫 , 张宁 , 等 . 5G通信与泛在电力物联网的融合:应用分析与研究展望

[J]. 电网技术 , 2019 , 43 (5 ):1575 -1585 .

[本文引用: 1]

WANG Yi CHEN Qixin ZHANG Ning et al. The integration of 5G communication and ubiquitous power Internet of Things:Application analysis and research prospects

[J]. Power System Technology , 2019 , 43 (5 ):1575 -1585 .

[本文引用: 1]

[6]

董恩然 , 孙宗哲 . 云边协同助力行业数字化转型

[J]. 信息通信技术与政策 , 2020 (5 ):76 -79 .

[本文引用: 1]

DONG Enran SUN Zongzhe Cloud edge collaboration helps industry digital transformation

[J]. Information and Communication Technology and Policy , 2020 (5 ):76 -79 .

[本文引用: 1]

[7]

徐恩庆 , 董恩然 . 探析云边协同的九大应用场景

[J]. 通信世界 , 2019 (21 ):42 -43 .

[本文引用: 1]

XU Enqing DONG Enran Exploring the nine application scenarios of cloud-side collaboration

[J]. Communication World , 2019 (21 ):42 -43 .

[本文引用: 1]

[8]

万军 , 廖丽 . 基于云计算平台的物联网数据挖掘探讨

[J]. 造纸装备及材料 , 2020 , 49 (1 ):96 .

[本文引用: 1]

WAN Jun LIAO Li Discussion on IoT data mining based on cloud computing platform

[J]. Paper Equipment and Materials , 2020 , 49 (1 ):96 .

[本文引用: 1]

[9]

任道远 . 边缘智能与云边协同技术趋势

[J]. 软件和集成电路 , 2019 (7 ):40 -41 .

[本文引用: 1]

REN Daoyuan Edge intelligence and cloud edge collaboration technology trends

[J]. Software and Integrated Circuits , 2019 (7 ):40 -41 .

[本文引用: 1]

[10]

秦玉杰 , 胡健 , 焦提操 . 基于泛在电力物联网的分布式可再生能源(DRE)理性消纳调峰模型

[J]. 电力建设 , 2019 , 40 (12 ):120 -128 .

[本文引用: 1]

QIN Yujie HU Jian JIAO Ticao Distributed renewable energy (DRE) rational consumption peak shaving model based on ubiquitous power Internet of Things

[J]. Electric Power Construction , 2019 , 40 (12 ):120 -128 .

[本文引用: 1]

[11]

聂峥 , 章坚民 , 傅华渭 . 配变终端边缘节点化及容器化的关键技术和应用场景设计

[J]. 电力系统自动化 , 2020 , 44 (3 ):154 -161 .

[本文引用: 1]

NIE Zheng ZHANG Jianmin FU Huawei Key technologies and application scenario design for edge nodeization and containerization of distribution transformer terminals

[J]. Automation of Electric Power Systems , 2020 , 44 (3 ):154 -161 .

[本文引用: 1]

[12]

谢小瑜 , 周俊煌 , 张勇军 . 深度学习在泛在电力物联网中的应用与挑战

[J]. 电力自动化设备 , 2020 (4 ):77 -87 .

[本文引用: 1]

XIE Xiaoyu ZHOU Junhuang ZHANG Yongjun Application and challenges of deep learning in ubiquitous power Internet of Things

[J]. Electric Power Automation Equipment , 2020 (4 ):77 -87 .

[本文引用: 1]

[13]

杨挺 , 李扬 , 何周泽 , 等 . 基于矩阵填充的泛在电力物联网电能质量数据修复算法

[J]. 电力系统自动化 , 2020 , 44 (2 ):19 -27 .

[本文引用: 1]

YANG Ting LI Yang HE Zhouze et al. Ubiquitous power Internet of Things power quality data restoration algorithm based on matrix filling

[J]. Automation of Electric Power Systems , 2020 , 44 (2 ):19 -27 .

[本文引用: 1]

[14]

吕朋蓬 , 赵晋泉 , 李端超 , 等 . 基于信息物理系统的孤岛微网实时调度的一致性协同算法

[J]. 中国电机工程学报 , 2016 , 36 (6 ):1471 -1480 .

[本文引用: 1]

LÜ Pengpeng ZHAO Jinquan LI Duanchao et al. A consensus-based collaborative algorithm for real time dispatch of island microgrid in cyber physical system

[J]. Proceedings of the CSEE , 2016 , 36 (6 ):1471 -1480 .

[本文引用: 1]

[15]

李钦豪 , 张勇军 , 陈佳琦 , 等 . 泛在电力物联网发展形态与挑战

[J]. 电力系统自动化 , 2020 , 44 (1 ):13 -22 .

[本文引用: 1]

LI Qinhao ZHANG Yongjun CHEN Jiaqi et al. Development forms and challenges of ubiquitous power Internet of Things

[J]. Automation of Electric Power Systems , 2020 , 44 (1 ):13 -22 .

[本文引用: 1]

[16]

薛禹胜 , 李满礼 , 罗剑波 , 等 . 基于关联特性矩阵的电网信息物理系统耦合建模方法

[J]. 电力系统自动化 , 2018 , 42 (2 ):11 -19 .

[本文引用: 1]

XUE Yusheng LI Manli LUO Jianbo et al. Coupling modeling method of power grid cyber-physical system based on correlation characteristic matrix

[J]. Automation of Electric Power Systems , 2018 , 42 (2 ):11 -19 .

[本文引用: 1]

[17]

孙浩洋 , 张冀川 , 王鹏 , 等 . 面向配电物联网的边缘计算技术

[J]. 电网技术 , 2019 , 12 (43 ):4314 -4321 .

[本文引用: 1]

SUN Haoyang ZHANG Jichuan WANG Peng et al. Edge computing technology for power distribution Internet of Things

[J]. Power System Technology , 2019 , 12 (43 ):4314 -4321 .

[本文引用: 1]

[18]

王振刚 , 陈渊睿 , 曾君 , 等 . 面向完全分布式控制的微电网信息物理系统建模与可靠性评估

[J]. 电网技术 , 2019 , 43 (7 ):2413 -2421 .

[本文引用: 1]

WANG Zhengang CHEN Yuanrui ZENG Jun et al. Microgrid cyber-physical system modeling and reliability evaluation for fully distributed control

[J]. Power System Technology , 2019 , 43 (7 ):2413 -2421 .

[本文引用: 1]

[19]

李彬 , 贾滨诚 , 曹望璋 , 等 . 边缘计算在电力需求响应业务中的应用展望

[J]. 电网技术 , 2018 , 42 (1 ):79 -87 .

[本文引用: 1]

LI Bin JIA Bincheng CAO Wangzhang et al. Application prospect of edge computing in power demand response business

[J]. Power System Technology , 2018 , 42 (1 ):79 -87 .

[本文引用: 1]

权力下沉、流程再造与农村公共服务网格化供给

2

2018

... 因此,经过多方研究和查阅资料,根据云边协同对数据交互上的应用分析,设计出多个电力物联网的数据协同方式.文献[1 ]通过农村公共服务网格化供给为案例,对云网融合技术进行了应用说明,该技术通过融合数据进行电力设备的云边协同,通过再次对配套机制进行改造,形成“横向到边,纵向到底”的服务格局,该技术虽然进一步优化服务流程细节,提高电网的数据采集能力,满足电力集团的组网和计算需求,使电力资源能够快速部署.但是这种方法由于数据融合过多容易造成混乱,使电网调度出现问题[1 ] ;文献[2 ]提出了一种图论的影像匹配粗差探测算法,该方法将位于左右影像上的匹配点构成完全图,然后利用三角形相似性将两个完全图导出一个属性图,通过迭代算法,将属性值低的节点逐步剔除,该方案通过建立深度学习模型,把电网数据通过云边协同聚合在一个服务器中,加快数据处理速度,减小系统的通信压力.但是数据计算结果不够精确,对聚合服务器的要求过高,增加了建设成本. ...

... [1 ];文献[2 ]提出了一种图论的影像匹配粗差探测算法,该方法将位于左右影像上的匹配点构成完全图,然后利用三角形相似性将两个完全图导出一个属性图,通过迭代算法,将属性值低的节点逐步剔除,该方案通过建立深度学习模型,把电网数据通过云边协同聚合在一个服务器中,加快数据处理速度,减小系统的通信压力.但是数据计算结果不够精确,对聚合服务器的要求过高,增加了建设成本. ...

Power sinking,process reengineering and rural public service grid supply

2

2018

... 因此,经过多方研究和查阅资料,根据云边协同对数据交互上的应用分析,设计出多个电力物联网的数据协同方式.文献[1 ]通过农村公共服务网格化供给为案例,对云网融合技术进行了应用说明,该技术通过融合数据进行电力设备的云边协同,通过再次对配套机制进行改造,形成“横向到边,纵向到底”的服务格局,该技术虽然进一步优化服务流程细节,提高电网的数据采集能力,满足电力集团的组网和计算需求,使电力资源能够快速部署.但是这种方法由于数据融合过多容易造成混乱,使电网调度出现问题[1 ] ;文献[2 ]提出了一种图论的影像匹配粗差探测算法,该方法将位于左右影像上的匹配点构成完全图,然后利用三角形相似性将两个完全图导出一个属性图,通过迭代算法,将属性值低的节点逐步剔除,该方案通过建立深度学习模型,把电网数据通过云边协同聚合在一个服务器中,加快数据处理速度,减小系统的通信压力.但是数据计算结果不够精确,对聚合服务器的要求过高,增加了建设成本. ...

... [1 ];文献[2 ]提出了一种图论的影像匹配粗差探测算法,该方法将位于左右影像上的匹配点构成完全图,然后利用三角形相似性将两个完全图导出一个属性图,通过迭代算法,将属性值低的节点逐步剔除,该方案通过建立深度学习模型,把电网数据通过云边协同聚合在一个服务器中,加快数据处理速度,减小系统的通信压力.但是数据计算结果不够精确,对聚合服务器的要求过高,增加了建设成本. ...

基于图论的影像匹配粗差探测算法

1

2018

... 因此,经过多方研究和查阅资料,根据云边协同对数据交互上的应用分析,设计出多个电力物联网的数据协同方式.文献[1 ]通过农村公共服务网格化供给为案例,对云网融合技术进行了应用说明,该技术通过融合数据进行电力设备的云边协同,通过再次对配套机制进行改造,形成“横向到边,纵向到底”的服务格局,该技术虽然进一步优化服务流程细节,提高电网的数据采集能力,满足电力集团的组网和计算需求,使电力资源能够快速部署.但是这种方法由于数据融合过多容易造成混乱,使电网调度出现问题[1 ] ;文献[2 ]提出了一种图论的影像匹配粗差探测算法,该方法将位于左右影像上的匹配点构成完全图,然后利用三角形相似性将两个完全图导出一个属性图,通过迭代算法,将属性值低的节点逐步剔除,该方案通过建立深度学习模型,把电网数据通过云边协同聚合在一个服务器中,加快数据处理速度,减小系统的通信压力.但是数据计算结果不够精确,对聚合服务器的要求过高,增加了建设成本. ...

Image matching gross error detection algorithm based on graph theory

1

2018

... 因此,经过多方研究和查阅资料,根据云边协同对数据交互上的应用分析,设计出多个电力物联网的数据协同方式.文献[1 ]通过农村公共服务网格化供给为案例,对云网融合技术进行了应用说明,该技术通过融合数据进行电力设备的云边协同,通过再次对配套机制进行改造,形成“横向到边,纵向到底”的服务格局,该技术虽然进一步优化服务流程细节,提高电网的数据采集能力,满足电力集团的组网和计算需求,使电力资源能够快速部署.但是这种方法由于数据融合过多容易造成混乱,使电网调度出现问题[1 ] ;文献[2 ]提出了一种图论的影像匹配粗差探测算法,该方法将位于左右影像上的匹配点构成完全图,然后利用三角形相似性将两个完全图导出一个属性图,通过迭代算法,将属性值低的节点逐步剔除,该方案通过建立深度学习模型,把电网数据通过云边协同聚合在一个服务器中,加快数据处理速度,减小系统的通信压力.但是数据计算结果不够精确,对聚合服务器的要求过高,增加了建设成本. ...

面向能源互联网智能感知的边缘计算技术研究

1

2020

... 通过上述云边协同技术在各个领域的应用分析,本研究为加强电力物联网系统运行能力,本文设计一种云边协同组织架构;通过数字化集成技术能够更加清晰显示电力物联网数据协同的状态;采用电网CPS建模加强云边协同能力,便于信息交互和管理;利用完全分布式协同算法加快了云边协同数据的传输速度,提高了电力网的数据协同能力[3 ] . ...

Research on edge computing technology for energy internet intelligent perception

1

2020

... 通过上述云边协同技术在各个领域的应用分析,本研究为加强电力物联网系统运行能力,本文设计一种云边协同组织架构;通过数字化集成技术能够更加清晰显示电力物联网数据协同的状态;采用电网CPS建模加强云边协同能力,便于信息交互和管理;利用完全分布式协同算法加快了云边协同数据的传输速度,提高了电力网的数据协同能力[3 ] . ...

阿里巴巴以“云边端”协同计算打造IOT核心能力

1

2018

... 为了增加电力物联网的中心数据库与边缘运营设备的协同能力,本研究设计一种云边协同组织架构.能够解决电网服务对象广泛及业务周期峰值等问题,但能源行业由于分布广泛、体量巨大,若将所有的数据全部上传到云端处理,会增加系统计算压力[4 ] .在能源行业中部署设备能够最大程度满足大批量的数据传输,因此云边协同组织架构的建立能够顺应目前电网的发展进程.云边协同组织架构如图1 所示. ...

Alibaba builds the core capabilities of IOT with “cloud-side-end” collaborative computing

1

2018

... 为了增加电力物联网的中心数据库与边缘运营设备的协同能力,本研究设计一种云边协同组织架构.能够解决电网服务对象广泛及业务周期峰值等问题,但能源行业由于分布广泛、体量巨大,若将所有的数据全部上传到云端处理,会增加系统计算压力[4 ] .在能源行业中部署设备能够最大程度满足大批量的数据传输,因此云边协同组织架构的建立能够顺应目前电网的发展进程.云边协同组织架构如图1 所示. ...

5G通信与泛在电力物联网的融合:应用分析与研究展望

1

2019

... 云边协同组织架构核心是大数据库,能够把电力物联网产生的电力数据储存在大数据库中,然后供给各个边缘设备,通过架设数据通道完成数据的准确传达和整体调度[5 ] .整个组织结构分为一个中心云和四个边缘设备,云服务是指中心云平台,主要进行电力物联网数据的录入和电网CPS建模,根据采集的协同数据建立电网协同物理融合模型;四个边缘设备分别为计算机算法、广域网管控中心、边缘平台和数字集成技术,计算机算法采用的是完全分布式协同算法;广域网管控中心负责安全管控,主要对输出电厂、电力市场和用电单位进行监控和电力运行分析;边缘平台设有边缘设备,对电力物联网产生的数据进行收集和上报;数据集成技术通过互联网和显示屏呈现在屏幕上或者输入到浏览器中便于后续检索[6 ] . ...

The integration of 5G communication and ubiquitous power Internet of Things:Application analysis and research prospects

1

2019

... 云边协同组织架构核心是大数据库,能够把电力物联网产生的电力数据储存在大数据库中,然后供给各个边缘设备,通过架设数据通道完成数据的准确传达和整体调度[5 ] .整个组织结构分为一个中心云和四个边缘设备,云服务是指中心云平台,主要进行电力物联网数据的录入和电网CPS建模,根据采集的协同数据建立电网协同物理融合模型;四个边缘设备分别为计算机算法、广域网管控中心、边缘平台和数字集成技术,计算机算法采用的是完全分布式协同算法;广域网管控中心负责安全管控,主要对输出电厂、电力市场和用电单位进行监控和电力运行分析;边缘平台设有边缘设备,对电力物联网产生的数据进行收集和上报;数据集成技术通过互联网和显示屏呈现在屏幕上或者输入到浏览器中便于后续检索[6 ] . ...

云边协同助力行业数字化转型

1

2020

... 云边协同组织架构核心是大数据库,能够把电力物联网产生的电力数据储存在大数据库中,然后供给各个边缘设备,通过架设数据通道完成数据的准确传达和整体调度[5 ] .整个组织结构分为一个中心云和四个边缘设备,云服务是指中心云平台,主要进行电力物联网数据的录入和电网CPS建模,根据采集的协同数据建立电网协同物理融合模型;四个边缘设备分别为计算机算法、广域网管控中心、边缘平台和数字集成技术,计算机算法采用的是完全分布式协同算法;广域网管控中心负责安全管控,主要对输出电厂、电力市场和用电单位进行监控和电力运行分析;边缘平台设有边缘设备,对电力物联网产生的数据进行收集和上报;数据集成技术通过互联网和显示屏呈现在屏幕上或者输入到浏览器中便于后续检索[6 ] . ...

Cloud edge collaboration helps industry digital transformation

1

2020

... 云边协同组织架构核心是大数据库,能够把电力物联网产生的电力数据储存在大数据库中,然后供给各个边缘设备,通过架设数据通道完成数据的准确传达和整体调度[5 ] .整个组织结构分为一个中心云和四个边缘设备,云服务是指中心云平台,主要进行电力物联网数据的录入和电网CPS建模,根据采集的协同数据建立电网协同物理融合模型;四个边缘设备分别为计算机算法、广域网管控中心、边缘平台和数字集成技术,计算机算法采用的是完全分布式协同算法;广域网管控中心负责安全管控,主要对输出电厂、电力市场和用电单位进行监控和电力运行分析;边缘平台设有边缘设备,对电力物联网产生的数据进行收集和上报;数据集成技术通过互联网和显示屏呈现在屏幕上或者输入到浏览器中便于后续检索[6 ] . ...

探析云边协同的九大应用场景

1

2019

... 整个云边协同组织架构根据中心扩散的思想,把大数据作为中心,扩散到众多边缘设备,增强了电力物联网运行数据的协同能力,提高云边数据的协同效率[7 ] . ...

Exploring the nine application scenarios of cloud-side collaboration

1

2019

... 整个云边协同组织架构根据中心扩散的思想,把大数据作为中心,扩散到众多边缘设备,增强了电力物联网运行数据的协同能力,提高云边数据的协同效率[7 ] . ...

基于云计算平台的物联网数据挖掘探讨

1

2020

... 在云边协同组织架构中数据显示通过数字集成化来完成,对电力物联网产生的大量数据经过初步处理,输入到组织架构中,数据集成技术会根据数据进行显示,使组织架构具备数据跟踪能力[8 ] ,从而更好地了解数据运行状态,数字化集成技术功能图如图2 所示. ...

Discussion on IoT data mining based on cloud computing platform

1

2020

... 在云边协同组织架构中数据显示通过数字集成化来完成,对电力物联网产生的大量数据经过初步处理,输入到组织架构中,数据集成技术会根据数据进行显示,使组织架构具备数据跟踪能力[8 ] ,从而更好地了解数据运行状态,数字化集成技术功能图如图2 所示. ...

边缘智能与云边协同技术趋势

1

2019

... 数字集成化思路是从电网边缘设备建立集成数字平台,将电网建模和数值建模集中数据梳理,并在此基础上重新开发数值建模模块,最后开发建养一体数字化平台的数据转换模块,将计算结果通过建立的传输通道和数据通道传输到基础设施建养一体数字化平台[9 ] . ...

Edge intelligence and cloud edge collaboration technology trends

1

2019

... 数字集成化思路是从电网边缘设备建立集成数字平台,将电网建模和数值建模集中数据梳理,并在此基础上重新开发数值建模模块,最后开发建养一体数字化平台的数据转换模块,将计算结果通过建立的传输通道和数据通道传输到基础设施建养一体数字化平台[9 ] . ...

基于泛在电力物联网的分布式可再生能源(DRE)理性消纳调峰模型

1

2019

... 在基础设施的建设期,基于数字数值一体化平台,对基础设施进行结构设计计算和施工状态分析,以施工结束后的结构内力实测数据为依据,反演分析设计计算的关键参数-地层荷载与地层弹性抗 力[10 ] .最后根据反演参数来确定衬砌结构的真实受力状态,得到隧道典型断面的受力变形状况以及安全系数,从而为后续的养护工作提供必要的理论基础和数据支持. ...

Distributed renewable energy (DRE) rational consumption peak shaving model based on ubiquitous power Internet of Things

1

2019

... 在基础设施的建设期,基于数字数值一体化平台,对基础设施进行结构设计计算和施工状态分析,以施工结束后的结构内力实测数据为依据,反演分析设计计算的关键参数-地层荷载与地层弹性抗 力[10 ] .最后根据反演参数来确定衬砌结构的真实受力状态,得到隧道典型断面的受力变形状况以及安全系数,从而为后续的养护工作提供必要的理论基础和数据支持. ...

配变终端边缘节点化及容器化的关键技术和应用场景设计

1

2020

... 信息物理融合系统(Cyber physical systems, CPS) 即一个边缘计算控制平台与其对应集群设备可构成一个计算机程序的性能边缘(Computer program performance specification, CPPS),将其称为边缘计算组[11 ] .云边协同的集中分布联合控制方式下,边缘计算组即是全网系统的基本计算单元.通过信息接地节点方法对协同集中数据进行化简,N 节点、M 条支路的边缘计算组的关联矩阵为N ×M 矩阵,得到边缘数据矩阵A aij ],推算出扩展矩阵${A}'$ . ...

Key technologies and application scenario design for edge nodeization and containerization of distribution transformer terminals

1

2020

... 信息物理融合系统(Cyber physical systems, CPS) 即一个边缘计算控制平台与其对应集群设备可构成一个计算机程序的性能边缘(Computer program performance specification, CPPS),将其称为边缘计算组[11 ] .云边协同的集中分布联合控制方式下,边缘计算组即是全网系统的基本计算单元.通过信息接地节点方法对协同集中数据进行化简,N 节点、M 条支路的边缘计算组的关联矩阵为N ×M 矩阵,得到边缘数据矩阵A aij ],推算出扩展矩阵${A}'$ . ...

深度学习在泛在电力物联网中的应用与挑战

1

2020

... 用关联矩阵模型为${{A}^{P\times Q}}N+1N+P$ ${{A}^{P\times Q}}$ [12 ] .模型1的数据节点编号为1~N ,数据支路编号为1~M ;模型2的数据节点编号为N +1~N +P ,数据支路编号为M +1~M +Q ;协同模型建立过程中,数据节点不会发生变化,但组间数据交换使数据支路增加.设新增r 条支路,则产生的增补矩阵为 ...

Application and challenges of deep learning in ubiquitous power Internet of Things

1

2020

... 用关联矩阵模型为${{A}^{P\times Q}}N+1N+P$ ${{A}^{P\times Q}}$ [12 ] .模型1的数据节点编号为1~N ,数据支路编号为1~M ;模型2的数据节点编号为N +1~N +P ,数据支路编号为M +1~M +Q ;协同模型建立过程中,数据节点不会发生变化,但组间数据交换使数据支路增加.设新增r 条支路,则产生的增补矩阵为 ...

基于矩阵填充的泛在电力物联网电能质量数据修复算法

1

2020

... 除边缘计算组外,系统还包括大数据中心和主干网.将大数据中心视为数据池节点,通过主干网与边缘服务节点连接,主干网是边缘计算服务器与大数据中心交互的主干线,视为数据支路[13 ] .故含有S 个单元计算模型的全网关联矩阵为 ...

Ubiquitous power Internet of Things power quality data restoration algorithm based on matrix filling

1

2020

... 除边缘计算组外,系统还包括大数据中心和主干网.将大数据中心视为数据池节点,通过主干网与边缘服务节点连接,主干网是边缘计算服务器与大数据中心交互的主干线,视为数据支路[13 ] .故含有S 个单元计算模型的全网关联矩阵为 ...

基于信息物理系统的孤岛微网实时调度的一致性协同算法

1

2016

... 电网CPS模型划分为两个边缘计算组,其中配网区域1负责用户、设备和储能方面的负荷电能,配网区域2负责工业上产生负荷的消耗,区域1、2均需要考虑用户价格需求响应.为简化电网模型运行过程,对电力调度的功能导向进行冗余数据节点的简化,并略去所有冗余数据节点支路,从而缩短了电力物联网的云边协同数据传输时间[14 ] . ...

A consensus-based collaborative algorithm for real time dispatch of island microgrid in cyber physical system

1

2016

... 电网CPS模型划分为两个边缘计算组,其中配网区域1负责用户、设备和储能方面的负荷电能,配网区域2负责工业上产生负荷的消耗,区域1、2均需要考虑用户价格需求响应.为简化电网模型运行过程,对电力调度的功能导向进行冗余数据节点的简化,并略去所有冗余数据节点支路,从而缩短了电力物联网的云边协同数据传输时间[14 ] . ...

泛在电力物联网发展形态与挑战

1

2020

... 完全分布式协同算法负责解决电力物联网云边协同数据的处理,包括云数据的归类划分和边缘数据的收集传输[15 ] . ...

Development forms and challenges of ubiquitous power Internet of Things

1

2020

... 完全分布式协同算法负责解决电力物联网云边协同数据的处理,包括云数据的归类划分和边缘数据的收集传输[15 ] . ...

基于关联特性矩阵的电网信息物理系统耦合建模方法

1

2018

... 即可保证$\sum\limits_{i\in \Omega }{\left( {{f}_{i}}\left( k \right) \right)}$ fi 为单元i 对系统有功缺额的预测值.在计算过程中, fi 作为系统的负反馈会趋向于0收敛,当所有fi 收敛到0时,即表示系统有功缺额为0,至此等式约束满足[16 ] . ...

Coupling modeling method of power grid cyber-physical system based on correlation characteristic matrix

1

2018

... 即可保证$\sum\limits_{i\in \Omega }{\left( {{f}_{i}}\left( k \right) \right)}$ fi 为单元i 对系统有功缺额的预测值.在计算过程中, fi 作为系统的负反馈会趋向于0收敛,当所有fi 收敛到0时,即表示系统有功缺额为0,至此等式约束满足[16 ] . ...

面向配电物联网的边缘计算技术

1

2019

... 式中,$d_{i}^{in}$ $i$ ξi 为通信单元i 的一致项权重.由于可控单元是调节对象,而不可控单元仅在完全分布式算法中承担信息流通功能.单元i 需要根据自己物理设备的功能属性选定权重,当其可控时,ξi 取较大值,即0.5;不可控时,ξi 取较小值,即0.1.各单元需要计算出边缘数据矩阵W [17 ] .调整项系数矩阵V

Edge computing technology for power distribution Internet of Things

1

2019

... 式中,$d_{i}^{in}$ $i$ ξi 为通信单元i 的一致项权重.由于可控单元是调节对象,而不可控单元仅在完全分布式算法中承担信息流通功能.单元i 需要根据自己物理设备的功能属性选定权重,当其可控时,ξi 取较大值,即0.5;不可控时,ξi 取较小值,即0.1.各单元需要计算出边缘数据矩阵W [17 ] .调整项系数矩阵V

面向完全分布式控制的微电网信息物理系统建模与可靠性评估

1

2019

... 式中,Pi 表示并网时边缘数据协同量;${{\bar{P}}_{i}}$ ai 表示单个边缘设备协同时的数据;${{b}_{i}}$ $\sum\limits_{i\in \Omega }{\left( {{P}_{i}}\left( 0 \right)-{{D}_{i}}\left( 0 \right)+{{f}_{i}}\left( 0 \right) \right)}=0$ [18 ] . ...

Microgrid cyber-physical system modeling and reliability evaluation for fully distributed control

1

2019

... 式中,Pi 表示并网时边缘数据协同量;${{\bar{P}}_{i}}$ ai 表示单个边缘设备协同时的数据;${{b}_{i}}$ $\sum\limits_{i\in \Omega }{\left( {{P}_{i}}\left( 0 \right)-{{D}_{i}}\left( 0 \right)+{{f}_{i}}\left( 0 \right) \right)}=0$ [18 ] . ...

边缘计算在电力需求响应业务中的应用展望

1

2018

... 本研究根据华中区域电力物联网的调研情况,在Intel i5 八代+64GB内存计算机环境下,试验环境要求如下:服务器CPU的平均负荷率小于40%,通信的平均负荷小于35%;云中心存储数据大于5年;环境运行要求如下:配置试验用计算机条件采用酷睿8以上CPU,处理器应用高通骁龙888;应有充足的电源充电能力[19 ] .应用Proteus进行芯片仿真,使用Matlab仿真软件完成仿真验证,根据云边协同数据,通过高配置计算机完成数据计算和验证,云边协同组织架构试验参数介绍如表1 所示. ...

Application prospect of edge computing in power demand response business

1

2018

... 本研究根据华中区域电力物联网的调研情况,在Intel i5 八代+64GB内存计算机环境下,试验环境要求如下:服务器CPU的平均负荷率小于40%,通信的平均负荷小于35%;云中心存储数据大于5年;环境运行要求如下:配置试验用计算机条件采用酷睿8以上CPU,处理器应用高通骁龙888;应有充足的电源充电能力[19 ] .应用Proteus进行芯片仿真,使用Matlab仿真软件完成仿真验证,根据云边协同数据,通过高配置计算机完成数据计算和验证,云边协同组织架构试验参数介绍如表1 所示. ...