1 引言

伴随着“大、云、物、移、智”现代信息技术的发展,智能巡检、智能抄表、智能调控、智能仓库等物联网技术,已在电力系统设备管理、用电营销、电力调度、物资仓储等方面得到了广泛应用。电力基建因其参建人员、作业现场、机构组织的临时性、流动性,装备资产权属多样性、复杂性等因素,现代信息技术在本专业领域应用和落地严重滞后。建设项目管理手段仍处在人工、就地的原始水平,专业工作管理效率、现场作业效率低下。面对《中国制造2025》、“新基建”等信息化基础设施大建设、大发展的浪潮,国网吉林省电力有限公司着力补短板、强弱项、固根基,按照精益化管理、高质量发展的总体要求,积极推动基建专业创新发展,组织开展“感知世界、赋能现场”,建立以自我管理、自觉执行、自主作业的新型工程管理模式为目标的施工现场物联网技术应用研究和实践。

本文探讨的主要内容是电力物联网在电力基建领域下的应用。电力基建多是复杂、分散,施工环境比较恶劣的工程项目,而且项目影响非常广泛,对工程质量的要求是非常高的。在传统模式下,耗费了大量的管理和运营成本。因此,新技术在这个领域得到充分应用十分具有现实意义和商业价值。

2 物联网简介

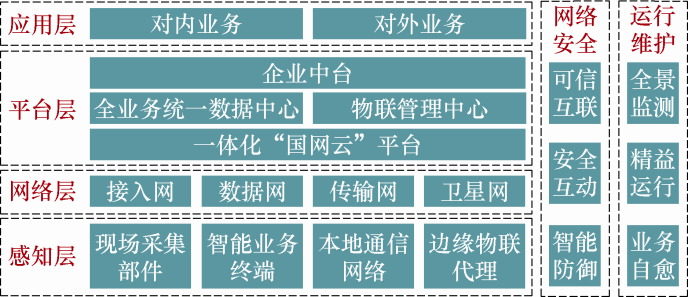

物联网形式多样、技术复杂、牵涉面广,通常分成应用层、平台层、网络层、感知层四层架构[3]。感知层是物联网的基础,是联系物理世界与信息世界的基础条件。

国家电网公司物联网应用系统建设的典型架构如图1所示。

图1

3 电力物联网应用系统建设

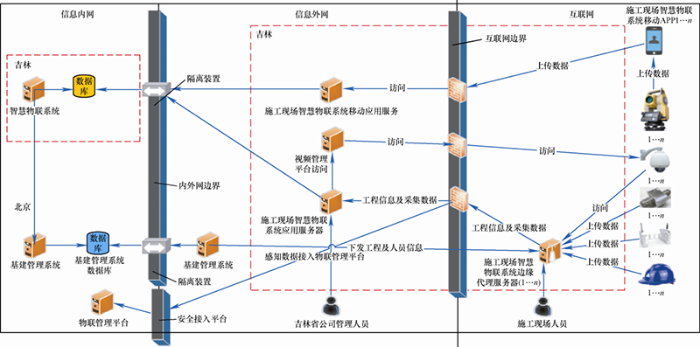

图2

施工现场智慧物联系统在整体功能设计上划分为感知数据采集、数据业务应用和综合分析展现3个层级。感知数据采集部分已经完成了包括人员穿戴类、视频监控类、实测实量类、设备监测类、环境监测类共计5大类21种类型的感知设备接入[5]。通过感知数据与基建专业的规程规范相结合,研发了安全、质量、进度、技术和造价管理相关的管理应用。系统开发了4类综合展现首页面,满足省公司、建管单位和项目部不同角色登录系统的综合统计分析和导航需求。

系统建设的核心目标是服务于现场管理,实现基层减负和专业赋能,因此系统建设将满足现场应用需求作为优先建设的内容,系统功能也是以APP操作为主、PC端操作为辅的理念设计开发,这样更加符合基建现场人员的使用和操作习惯,让现场人员通过手机就可以完成80%业务的办理和所有相关数据和技术资料的查询[6]。

图3

4 专项课题研究与实践

作为以感知层建设为核心的专业系统,施工现场智慧物联系统在气象环境传感器、沉降传感器、气体传感器、红外温度传感器、RFID标签、高清视频监控、卫星定位等感知层技术及设备应用实践的基础上,结合全省自然、地理环境和基建专业应用场景需求,重点开展了接入网技术、智能接入装置、专业终端设备、特种传感器、电力测绘APP等感知层技术课题攻关,并对弱人工智能、物联数据分析等信息处理技术开展了应用尝试。选择220 kV洋浦输变电工程和500 kV敦化抽水蓄能变电站送出工程进行技术验证,积累了一定的实践经验,为后续的业务拓展和推广实施奠定了基础条件。

4.1 接入网技术

基建现场的物联网应用场景通常都是“不友好”的,大量智能传感器的部署离不开无线网接入技术,尤其线路工程点多、面广、流动性强,经常在高山密林、地广人稀等自然和网络环境及其恶劣的条件下实施野外作业,数据的接入和传输“初始一公里”问题,始终制约着物联网技术的行业应用,成为基建物联网建设与应用的短板[8]。

接入网的研究是基建物联网技术应用中毋庸置疑的首选课题。结合500 kV敦化抽水蓄能变电站送出线路工程全路径的自然和网络环境等实际情况,对光纤、载波、微波、4G、5G、卫星及现有私有通信技术进行了对应性仿真应用研究[9]。载波、微波、私有通信技术在传输带宽、距离、稳定性等通信技术指标方面,光纤、4G、5G、卫星等基于基础设施接入模式在应用经济指标方面,都无法适应现场应用场景的实际需求。大覆盖、高带宽、稳定可靠、经济适用四项要求成为科研的边限指标。通过目前4G和5G通信技术指标和实用情况分析,开展基于LTE标准核心基带模块和FPGA+AD9361算法辅助低噪功放,集成WiFi、4G的“一种用于公共网络盲区的多模组无线中继通信装置”研究,用于解决线路工程作业现场无线组网和数据远距离实时传输问题,产品在500 kV敦化抽水蓄能变电站送出工程作业现场试点测试达到预期效果。

优点为高速率、高集成、低延时、低功耗、低成本。缺点为非通视条件下传输距离缩短,需要多点连跳,电池续航能力及低温耐受能力差。

迭代规划:借助长驻空系留无人机改善通视条件,可以实现120 km远距离传输,减少连跳布设成本;研发耐低温、高续航能力电池或者结合系留无人机研究发电机一体智能供电系统。

4.2 边缘物联代理

物联网本质是实现人与物、物与物连接。电力基建专业因其组织临时性、作业流动性、资产多样性、权属复杂性等因素,专业系统性的信息化应用起步晚,开展普适性现场终端接入技术研究更凸显紧迫。

传统工控机+DTU+远程上位机组态软件组成的方式,由于自身通信协议和功能局限性,达不到目前工业自动化监测的目的和要求,已被RTU+组态软件的方式取代,随着网络和通信技术的快速发展,RTU技术正向着智能化方向迈进。在信息化基础设施大建设、大发展浪潮中,物联网技术广泛发展应用,必将推动海量终端设备的接入[10]。研发适合基建专业应用场景需求,具有核心技术的完全自主知识产权的智能接入装置,对物联网技术应用安全、可持续发展尤为重要。

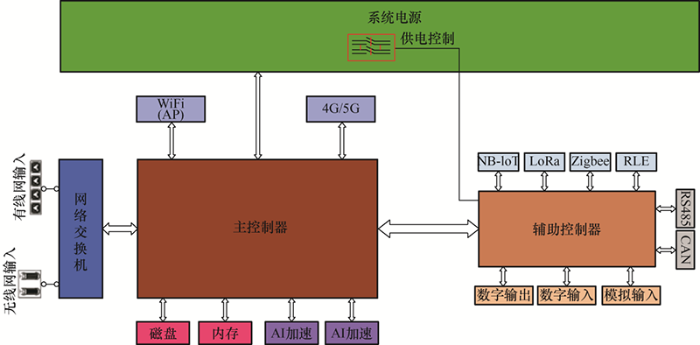

边缘物联代理设备是结合感知层建设管理需求研发的一款智能设备,具备对端侧的各类终端设备的集中接入能力,并实现边缘计算、数据缓存和实时告警等功能。边缘代理的应用有效解决了在边远地区无网络条件下的数据采集、存储和区域自治的问题[11]。另外,现在的端侧设备主要是以4G公网传输为主,消耗的公网流量很大,边缘代理实现边缘计算并上传关键数据的策略可以有效地降低传输流量,为用户节省成本。

边缘代理装置不仅实现了对端侧各类终端设备的集中接入,在离线状态下也可以实现边缘计算、数据缓存和实时告警等功能。应用于线路工程现场的边缘代理设备更是兼具便携性、低功耗、自发电等特点。随着5G时代的到来以及感知终端应用类型的不断增加,边缘物联代理装置的优势将会更加凸显。边缘物联代理装置内置CPU、GPU、内存、本地存储等电子器件,可独立完成边缘端的信息采集与处理。装置外部接口包括以太网、4G、串口、LoRa、ZigBee、USB等,满足本地与远程传输的需求。在软件层面,预封装了基于Edgex框架即插即用的组件生态系统,方便设备厂商在开放与互操作的物联网方案中自由协作,不受公有标准或是私有方案限制。产品在220 kV洋浦输变电工程作业现场试点测试效果良好。

装置的原理系统框图如图4所示。

图4

优点为多种类型终端设备集中接入,统一进行协议转换上传到上级管理平台,降低各终端设备的安全、通信规约等技术门槛。内置安全加密芯片,保障信息安全。缺点为接入装置与感知终端数据对接受到局域网覆盖范围限制,在局域网覆盖不到的区域可能会导致数据无法接入的情况,例如安全帽因其流动性特点存在盲区无法传送定位数据的情况。

迭代规划:一是完善和扩大局域网覆盖范围,减少盲区;二是推动终端设备采用4G+WiFi接入双模方式传输数据,以达到全面数据接收的目标。

4.3 专业终端设备

由于电力基建专业特点,为实现施工现场基础物联,需要针对具体装置开发专用特种传感器。针对穿戴式抱杆状态实时监测专业终端设备开发需求,独立研发了两种特种传感器,即无线拉力、倾角传感器。拉力传感器利用弹性体与电阻应变片结合,把外力作用下产生的形变转换为电信号;倾角传感器是运用惯性原理的一种加速度传感器,为提高测量精度增加了MEMS陀螺芯片和卡尔曼滤波算法。传感器内部均集成了长距离低功耗广域网非授权LoRa数据传输模块,本地接入网通信距离最长达4 km,灵敏度达-104 dbm,工作电流10 mA,休眠电流200 nA,低功耗性能优越,终端传感设备充满电情况下可以连续正常运行1个月。多个传感器终端通过统一接入的采集终端上传到上级管理平台,出现应力或倾角超过阈值时会实时告警提醒现场人员,系统平台也会推送相关的告警信息给责任人,这样的设计非常适合线路工程组塔作业过程中的抱杆状态监测,应用效果良好[12]。

优点为测量精度、可靠性、集成度和稳定性较高。缺点为质量有些重,便携性稍差,还需要在外形设计和轻量化上在提升优化。

迭代规划:上传包括开关机状态、异常代码等信息以方便对终端状态的监测管理,统一充电接口,提升优化集成度等。

4.4 电力工程测绘专题

基建工程的实测实量和质量验评是质量管理的核心工作,传统的笔纸记录、人工计算、纸质存档的方式已经不适应现代管理和发展的需要。按照减负基层、赋能一线的要求,组织开展了新一代质量管理应用工具的研发。电力工程测绘APP基于微服务、微应用、模块化理念开发专业技术应用模块。

电力工程测绘APP主要包括变电、线路工程两大应用模块,根据施工现场实际作业流程、施工工序和工具使用习惯,按照过程测量、隐蔽工程检查、质量验评的顺序,组织开展工程建设全过程实体参数测量[13]。基于SG-SIM4.0标准规定,对测量项开展模型设计和日常维护,满足横向贯通、纵向协同,数据共享共用的要求。在作业区域范围内,工作人员在任何时间、任何地点都可以利用智能测量仪器和移动终端开展实测实量工作。移动终端通过智能测量仪器自动获取现场测试数据存储并上传,确保数据获取、传输、存储、应用的及时性、准确性、可靠性,数据的录入、分析计算无人参与,提高了工作效率,减少了过程环节,尤其是实现了验评过程的透明化,避免了质量管理责任纠纷[14]。目前已经实现了包括RTK、全站仪、红外测距仪、游标卡尺、回弹仪、智能钢卷尺6类智能测量的接入,已覆盖工程本体测量常用仪器的98%,在220 kV洋浦输变电工程和500 kV敦化抽水蓄能变电站送出工程试点应用,取得了预期成效。

优点为数据采集、传输、计算及时准确,工作效率高。缺点为新型测量设备较传统设备造价高。

迭代规划:为实现智能移动终端与设备自动连接、实施多任务测量,提升用户使用体验,设备蓝牙通信版本统一升级至5.0以上。

4.5 弱人工智能应用

人工智能技术作为新基建的重点方向已经上升到国家战略层面,其特有的复杂条件下正确决策和持续工作的特点,决定了该技术正在各个领域产生更大的价值。结合基建业务现场管理需求,主要在图像识别方向开展研究和应用。首先应用最为广泛的是人脸识别技术,最新的人工智能算法对于人脸检测和人脸识别已具备相当高的准确率,甚至已经超越了人的识别能力。在系统登录、作业票认证、站班会签到、考勤打卡等APP应用中通过人脸识别技术应用能够确保参与人身份真实性并提高操作效率;在变电站闸机上也应用了人脸识别装置确保人员进出场的信息真实可靠。另一个应用方向就是通过接入各种类型的现场视频监控设备,在未佩戴安全帽、登高作业未佩戴安全带、未正确着装、现场吸烟、区域入侵、塔吊未配置防脱钩装置、线路工程阶段识别、基础成品保护等20多个场景开展图像识别研究和应用,通过在施工现场部署前端视频分析装置,实现对施工现场的在线实时视频监管,对违章行为实时告警,识别效果基本达到预期目标,后期将不断扩大识别类型和不断优化算法提升识别准确率[15]。

视频分析算法涉及的技术细节非常多,我们主要在以下几个方面重点优化。

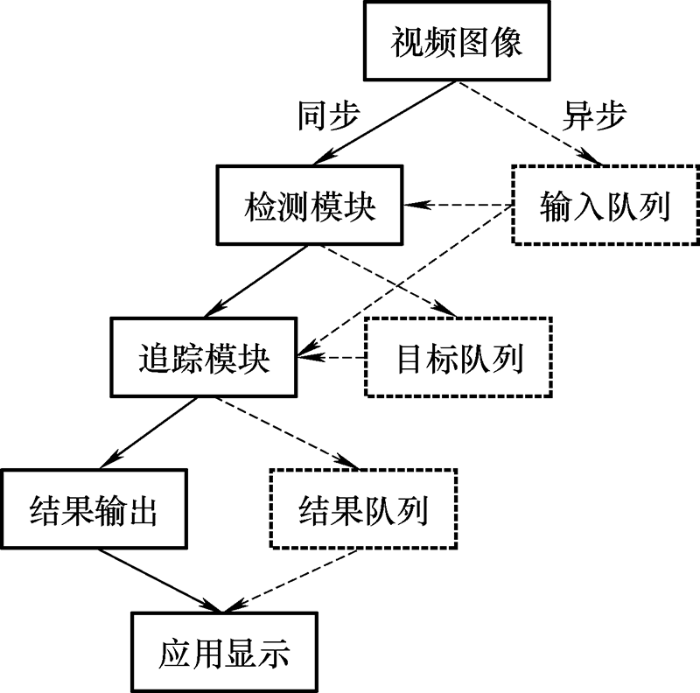

针对人脸识别除了解决人脸的特征提取和比对外,还要解决人脸检测和跟踪选优的问题,以避免对同一个人进行多次识别,减少计算资源的消耗,在人脸跟踪的一段轨迹中选取角度最正、清晰度最高的人脸画面进行识别以提高识别率,图5给出了一种针对嵌入式设备的追踪系统软件系统架构。追踪系统软件提供同步与异步两种接口,用户可根据应用系统架构的实际情况进行选择使用。

图5

针对视频图像识别算法方面,运用物体检测和人员的特定行为检测结合实现特定场景的图像识别,例如,先识别有登高的行为再检测人存在的区域是否有安全带来判断是否有未佩戴安全带的情况;在视频画面中先检测出塔吊设备再在此区域内检测是否有防脱钩装置;施工现场先检测人然后在其附近区域检测是否有点燃的香烟来判断是否有人吸烟。这种识别算法的特点是简单可靠,可以在前端设备上实时完成计算。识别对象是人的场景均与人脸识别算法相结合,这样就可以做到识别结果落实到人,告警提醒就更加有针对性,也更智能。以前端识别应用为主设计软硬件,满足在施工现场管理应用的实效性要求,并能够有效降低视频流上传产生的流量成本。

优点:实现对施工现场全时段和全覆盖的智能化监管,减少人工管理的成本,提升管理实效,可以部分代替人工实现自动化的监督检查。

缺点:人工智能对算法训练要求很高,目前识别的类型还比较有限,还不具备安全代替人工管理的能力;模型训练过程投入较大,迭代优化成本也较高。

迭代规划:在后续的系统应用过程中常态化积累图片素材并持续训练提升算法的识别能力,同时探索和研究图像识别领域的共享应用技术,以整合各省公司在视频分析领域的成果,达到共享共建的目标。

4.6 物联数据分析

物联网技术的广泛应用大大提升了感知能力和传输能力,海量的感知数据中蕴含着巨大的价值,如何有效地实现数据价值发现和价值增值成为信息系统建设成败的关键。吉林公司施工现场智慧物联系统建设过程中高度重视物联数据的应用工作,建设目标之一就是通过有效利用感知数据实现专业管理的自动填报、智能判断和实时提醒,助力基层减负和现场赋能。因此,系统建设过程中始终都在深入思考和研究感知数据应用场景。下面介绍几个利用感知数据的功能设计。

(1) 安全管理方面。通过接入视频监控设备、环境监测设备、拉力传感器、倾角传感器、有害气体监测等安全监测类感知设备,通过AI视频分析技术和数值计算,对人员违章和设备异常情况实时告警提醒,以预防事故发生。整个安全监控过程应用的手段均为无感式采集和极简的应用设计,但体验却非常好。

(2) 质量管理方面。通过应用电力测绘APP和智能测量仪器,实现实测实量数据的自动接入和实时计算分析,保留过程测量历史数据,并自动输出报表,大大减少手工操作的工作量,流程化管理和数据防篡改设计保障责任界面清晰也避免了纠纷的发生,大量实测实量类的过程数据得到有效的管理,为后续跨专业维度的大数据分析应用创造条件。

(3) 进度管理方面。通过作业票开票作为工作启动标志、质量验收流程审批通过作为工作进度结束标志自动完成实际进度登记,整个进度填报过程无需人工参与。系统还结合视频识别技术辅助对施工阶段进行偏差分析[16]。结合三维技术实现施工进度的动态展示,感知设备关联查询等功能,方便现场人员以最直观的方式了解施工计划和实际进度 情况。

(4) 造价管理方面。系统通过自动统计人员工日、施工机械台班、物资到货、设计变更等信息,完成工程造价直接费用部分的自动统计,并输出标准格式,大大减少工程造价统计过程人员的工作量。

优点:感知数据的应用相对传统的人工填报审批统计管理方式是一次革命性的进步,从源头上保证数据的准确性、及时性和规范性,而这些恰恰是传统信息系统手工维护的难点,因此感知设备和感知数据应用将在信息系统建设中发挥越来越重要的作用。

缺点:感知数据还不能完全代替人工管理的工作,部分施工要素数据目前还不能够通过传感设备监测到位,还需要不断地研发感知设备或提升感知手段以扩大感知范围。

迭代规划:采用自主研发和产品集成的方式,拓展应用多种类型的感知设备,以提升感知能力,不断探索和实践感知数据分析算法和应用设计,提升感知数据价值挖掘能力。

5 结论

近日,国家电网公司下发了2020年重点工作任务文件,文件中列举了十个方面的三十一项任务,涵盖了国网2020年的主要工作安排,其中电力物联网建设成为新一轮电网投资的重点方向。电力物联网技术研究和应用将迎来政策机遇期,后续必将会带来更大规模的科技创新和上下游产业升级。

本文从物联网感知层、网络层、平台层、应用层诸多应用技术中选取几个关键点,做了一些有限的验证实践。物联网技术应用是个全新的课题,必须经历长期的认识-实践-再认识的演进过程。随着软件、硬件和通信、信息技术的发展,物联网技术将会在电力基建领域得到更加深入和广泛的应用,有效促进自我管理、自觉执行、自主作业新型工程管理模式的建立,为电网基建管理提供更加专业、科学的技术支撑。

参考文献

微电网运行控制技术要点及展望

[J].

Key points and prospects of microgrid operation control technology

[J].

基于物联网技术的电力线路信息网入侵检测系统设计

[J].

Design of power line information network intrusion detection system based on Internet of Things technology

[J].

电力物联网建设中的关键技术研究

[J].

Research on key technologies in the construction of power Internet of Things

[J].

面向泛在物联网的电力营销大数据处理方法

[J].

Power marketing big data processing method for ubiquitous Internet of Things

[J].

基于物联网技术的基建信息共享APP系统设计与研究

[J].

Design and research of infrastructure information sharing app system based on Internet of Things technology

[J].

电力物联网的关键技术与应用前景分析

[J].

Analysis of key technologies and application prospects of power Internet of Things

[J].

基于边缘计算的电力无线专网组网方案

[J].

Power wireless private network networking scheme based on edge computing

[J].

泛在电力物联网的关键技术与前景

[J].

Key technologies and prospects of ubiquitous power Internet of Things

[J].

物联网技术在电力系统中的应用分析

[J].

Application analysis of Internet of Things technology in power system

[J].

浅析电力物联网建设中的关键技术

[J].

Analysis of key technologies in the construction of power Internet of Things

[J].

抽水蓄能电站及水电厂智能化建设研究与实践

[J].

Research and practice of intelligent construction of pumped storage power station and hydropower plant

[J].

泛在电力物联网建设路线图、时间表出台

[J].

Roadmap and schedule of ubiquitous power Internet of Things construction

[J].

泛在电力物联网时代物联网技术在电力系统中的应用

[J].

Application of Internet of Things technology in power system in the era of ubiquitous power Internet of Things

[J].

探秘全国首例特高压变电站与5G通信技术结合的泛在电力物联网建设工程

[J].

Explore the first ubiquitous power Internet of Things construction project combining UHV substation and 5G communication technology in China

[J].

泛在电力物联网数据挖掘体系建设综述及数据驱动认知框架探究

[J].

Overview of data mining system construction of ubiquitous power Internet of Things and exploration of data driven cognitive framework

[J].