1 引言

1.1 边际油田定义及开发模式

渤海是被山东半岛和辽东半岛包围的半封闭内海,由辽东湾、渤海湾、莱州湾、渤海中部和渤海海峡组成。渤海湾盆地在形成过程中受古生代、第三纪两个时期地壳运动的影响,导致了断层大量发育,形成了大大小小260多个含油气构造,也促使了圈闭规模、地质储量较小的小型油气藏的形成。这类由于储量规模小,在现有常规技术和经济条件下难以经济有效开采的油气藏通称为“边际油田”,目前已探明的低品位储量达4.1亿吨[1]。

中海油开发边际油田主要有以下模式[2]。

(1) “三一”开发模式。对距离已开发油田20 km以内的边际油田,利用一座新建平台(或水下井口)、一条海底管道、一条海底电缆将其生产的油气送入在运营油田的开发模式,该模式已在渤海和北部湾海域得到成功应用。

(2) “蜜蜂式”开发模式。对于距离已开发油田20 km以外的、无法依托已开发油田的较小的、孤立的小型边际油田,采用可移动式的集生产、动力、储油、外输、生活为一体的小型生产装置进行开发的模式。像蜜蜂一样,采完一个小油田,可以移动到另一个小油田采油,该装置的投资可在多个油田开发中回收。

1.2 无人值守平台

海上无人值守平台,是一项新型海上石油勘探开发的助力设施,其目的是为海上油气资源开发提供一系列兼具成本效益和生产效率的解决方案。对于未来海上油气开发,尤其是边际油田的开发与利用具有明显的优势。

目前,国内外越来越多的无人值守平台已经投运,为行业降本增效带来显著效果。根据文献[3]可知,截止到2016年,全球近7 000个平台中约23%(约1 600座)为无人值守平台。

无人值守平台仅通过脐带缆与有人平台进行连接,实现电力补给、化学药剂输入、信号传输、液压驱动,用造价相对很低的电动葫芦代替吊机;用泡沫系统代替常规的海水系统;用节省面积和钢材的三腿平台代替常规的四腿平台,采用计算机通信,通过有人平台的终端对平台进行监测和遥控,是海上数字化油田和智能油田建设的基础[3]。

1.3 集束海缆应用

集束海底电缆,是指根据无人值守平台周围井口数量,将多于井口数量的常规三芯回路海缆束集成在一个海缆结构中。集束海缆同时输送不同电压等级、不同频率的电能,它一端连接油气平台上的变频器,另一端通过水下中压电力分配单元经电力飞缆和井下电缆为电潜泵供电。

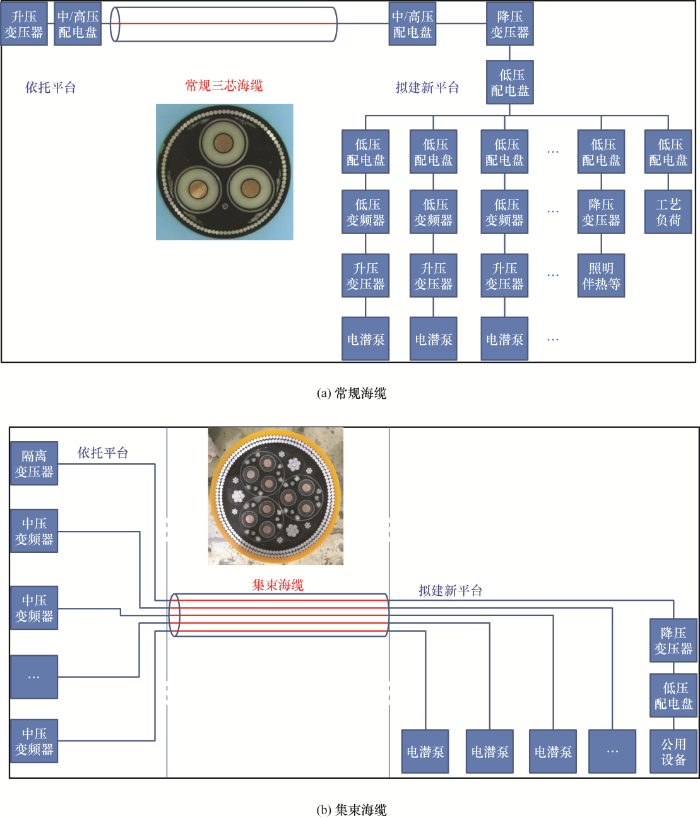

由图1可知,通过对比常规海缆和集束海缆的输电模式下平台上的设备组成,可知集束海缆可以极大降低平台上关键电气设备数量,如中高压配电盘、降压变电器、低压配电盘、低压变频器等。

图1

通过集束海缆输电技术,将新建平台上的电潜泵地面设备布置于已建平台,从已建平台直接一对一给新建平台井下电泵供电,最大限度地简化新建平台上的电力系统,取消新建平台上的所有房间及大部分设备,仅剩下生产管汇、注水管汇、照明伴热等少量设备,极大减少新建平台上部组块的面积、重量。随着上部组块重量的大幅减少,可将导管架优化为井口保护架,甚至直接采用隔水导管支撑的方式,降低上部组块与下部组块的重量,优化船舶等施工资源,最终削减工程设施的投资费用,可加快边际油田的开发。

按照海缆标准[4],若采用铅套分包结构的电缆线芯,在满足相同数量集成回路前提下,集束海缆会迅速增大单位重量和外径,降低了有效生产长度,提升了施工难度,制约了依托平台更远距离的边际油田集中开发。

综上,海上边际油田的开发和无人值守平台的推广都为集束海缆的研发提供了广阔的应用场景,因此有必要开展集束海缆关键技术的研究以满足未来的市场需求。

2 集束海缆系统

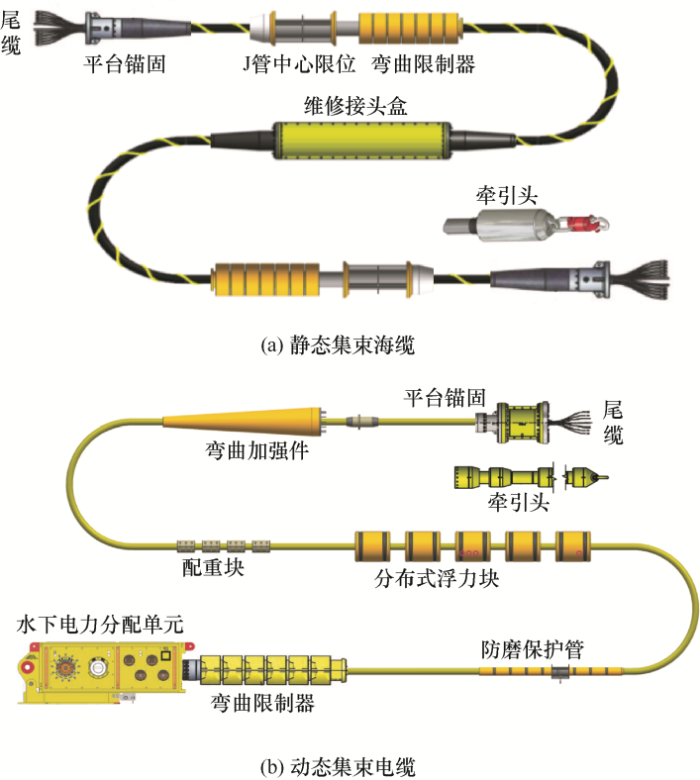

根据油田水深条件和井口开发方式,集束海缆系统组成分为两种形式,一是采用静态集束海缆与两个固定平台连接,两端分别进入接线箱,完成电力和通信连接;二是采用动态集束海缆,从浮式平台悬挂至海床,端部安装水下电力分配单元(Subsea power distribution unit,SPDU),通过电飞线与水下生产设备对接。两种集束海缆系统结组成见图2。

图2

静态集束海缆通常采用聚丙烯绳缠绕方式作为外被层,铠装为单层。如果为硬质海床地质或200 m以深运行环境,建议采用双层异向绞合铠装结构。整套系统包含平台锚固、J管中心限位装置、弯曲限制器、海缆本体、接头盒(如有需要)、牵引头等。

针对浮式基础和大水深环境,需要采用动态集束海缆结构,即采用两层及以上偶数层异向绞合钢丝,采用聚乙烯作为外护套。电缆芯进入水下电力分配单元后,需要满足大水深、动态环境下的机械和密封要求。其系统主要包括平台防水锚固、海缆本体、双相锚固、弯曲加强件、配重块、浮力块、海底触床防护管以及水下电力分配单元[5]。

3 集束海缆关键技术

3.1 抗水树材料使用

随着湿式结构海缆使用,抗水树型交联聚乙烯成为绝缘材料的首选。目前市面上抗水树型交联聚乙烯分为添加剂型(陶氏HFDC-4202EC,北欧化工LE4212)和共聚物型(北欧化工LH4201R)。

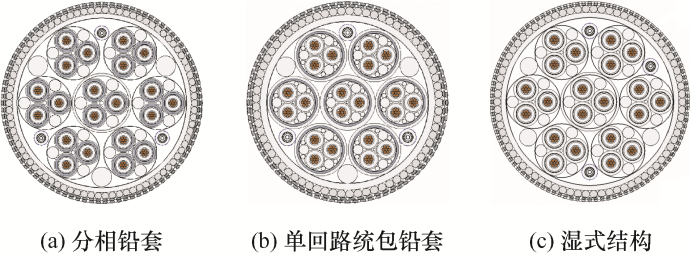

图3

表1 不同结构的集束海缆机械性能比较

| 项目 | 分相铅套 | 单回路 统包铅套 | 湿式结构 |

|---|---|---|---|

| 外径/mm | 180 | 155 | 154 |

| 空气中重量/(kg/m) | 71.0 | 46.0 | 34.5 |

| 轴向刚度/MN | 501 | 450 | 431 |

| 弯曲刚度/(kN·m2) | 17.2 | 11.0 | 7.5 |

| 扭转刚度/(kN·m2) | 175 | 147 | 117 |

| 最小弯曲半径/mm | 3 600 | 3 100 | 3 000 |

| 最小破断力/kN | 1 100 | 950 | 900 |

| 安全工作载荷/kN | 650 | 450 | 380 |

3.2 变频控制方法

变频驱动设备可以通过调节不同频率、电压或电流,使得三相交流电机输出不同的转速满足外部快速变化载荷需求。变频调速后,也实现了电机的“软”起动,保持工作平稳,减少轴承磨损,延长了电机使用寿命和维护周期。目前,变频调速技术在泵站、风机、传送带和车床上广泛应用[9]。

(1) 电压反射造成水下电机端过电压。

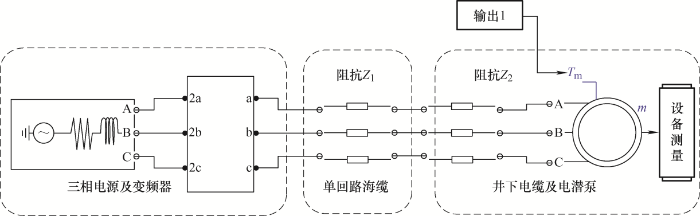

图4

当Z2>Z1时,电压反射波为正,与入射波发生叠加后电机端电压升高;当Z2<Z1时,反射电压为负,与入射波发生叠加后电机端电压降低;当Z2=Z1时,反射电压为0,此时电机端电压不变,这是变频控制路由中最理想状态。

(2) 变频过程中的高频谐波形成和扩散。

任何变频器的电力电子元件开/闭瞬间,由于波形扰动dU/dt,会产生大量高频谐波。这种谐波会破坏海缆和电潜泵电机绕组的绝缘,也会产生额外的绕组电流,进而产生过剩热量甚至烧毁电机绕组。同时,高频谐波会使电潜泵产生额外的高转矩,加速电潜泵的磨损,甚至破坏电机。

中压驱动与长电缆结合的配置可能会对电力传输系统带来运行风险,即电路的电感与并联电容的相互作用(由于系统中的长电缆)会产生谐振。驱动器中的高频和短波长谐波足以激发串联谐振[13]。

为了降低高频谐波干扰,可采用以下措施。

(1) 金属屏蔽接地方法。

电缆的绝缘线芯金属屏蔽层可以将各接地点的感应电动势降低至最低,抑制过剩电流流入临近设备和系统中,避免电能浪费。

金属屏蔽与电机两端接地应360°全覆盖,保障缆芯金属屏蔽电气和机械连续完整性,即避免金属屏蔽层破点而导致高频谐波泄漏。

(2) 地线设计。

集束海缆各回路采用地线方式,并且地线均匀分成三根,即“3+3”模式,结构具有更好的电磁相容性,对抑制电磁干扰起到一定作用,能抵消高频谐波中的奇次频率,可以有效防止高频轴向电流 产生。

(3) 绝缘材料选型。

交联聚乙烯(XLPE)具有较低的介电常数,是变频电缆理想绝缘材料,使得电缆和水下泵站电机阻抗呈现更好匹配性,进而削弱过电压高频谐波。同时,它具有高脉冲电压击穿值[14],能显著降低反射波和电压峰值引起的击穿故障风险。

(4) “小三芯”独立螺旋绞合成束。

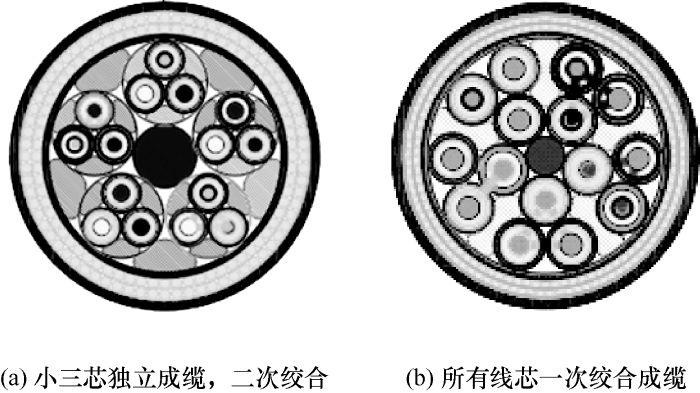

集束海缆中各回路——“小三芯”可以单独绞合成束,成为独立功能单元后,再与其他“小三芯”按照相同节距整体绞合成缆,成品包含两次成缆。也可以将所有电缆芯按照预定轨道一次性成缆,各功能单元在任一截面上,空间位置相对固定,如 图5所示。

图5

采用“小三芯”单独绞合成束成缆方式,可以有效地抵御外界电磁场干扰[15],降低其他回路变频操作时,对自身的串音影响。

3.3 载流量设计

在热稳定条件下,电缆设计导体截面达到长期允许工作温度时的所对应的电流值称为电缆载流量。常规海底电缆设计技术成熟,工程应用广泛,其结构和载流量设计已经形成了标准规范。

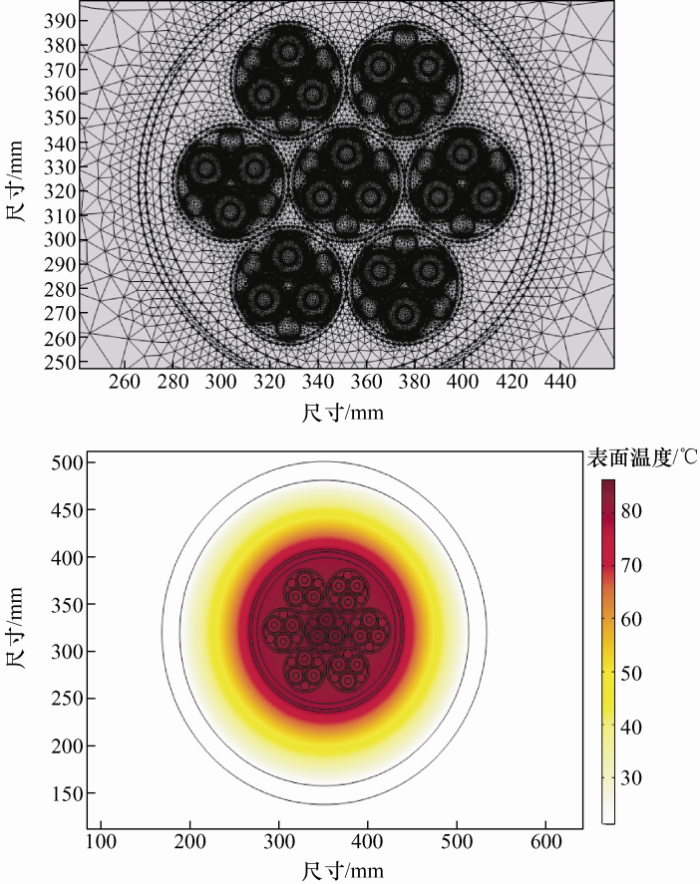

但是集束海缆的结构复杂,线芯数目多,各线芯由于成缆方式不同,在空间结构上存在复杂的电磁感应,影响彼此阻抗和感抗,难以评估电压降和热传递,解析法不适用,需要采用有限元方法。利用专业的多物理场耦合分析软件对集束海缆的载流量进行分析,可以模拟集束海缆在J管中、空气中、海水中和埋设在土壤中等不同工况下的载流量,并研究集束海缆内不同缆芯排布方式对于阻抗、谐波、压降、磁致损耗、串扰等电气性能的影响。图6为渤海油田BZ26-3即将投运的3.6/6 kV 7×3C×35mm2 集束海缆在J型管中的温度场分布。

图6

为了提升集束海缆的载流量,需要通过数值分析和结构优化设计反复迭代,有以下改进方式。

(1) 比较“小三芯”独立绞合和所有线芯混合绞合后,各回路之间的空间距离和磁场分布,减弱各回路的串音干扰和回路内不对称的压降。

(2) 调整不同回路的成缆节距,查看集束海缆空间结构中电磁场分布,进一步弱化独立回路受到其他回路的磁场干扰而造成额外损耗。

(3) 根据海缆损耗分布规律,应对整个电缆截面中的金属单元进行材料和结构优化设计。包括铠装单元弱磁性材料选择,金属屏蔽材料选型及覆盖形式设计。

3.4 关键附件设计

与常规海缆相比,集束海缆面临缆芯众多、电单元重量占比大等特点,使得集束海缆在附件设计上着重考虑运输、施工和运行过程中机械承载能力和维修便利性。

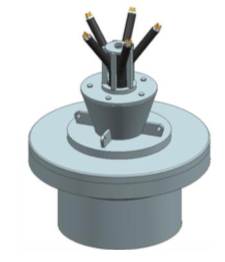

(1) 平台锚固。

为避免多芯集束海缆在竖直牵拉过程中缆芯与铠装层发生滑脱现象,集束海缆成缆缝隙中穿插承力单元,如钢绞线、凯夫拉纤维束、碳纤维棒等轴向抗拉能力强单元。如图7所示的集束海缆用平台锚固在约束铠装层的同时,可采用特殊夹具或灌胶方式约束缆芯间隙承载单元,保障集束海缆在长期动态载荷和大水深自重作用下不发生层间相对滑移和蠕变现象。

图7

(2) 抢修接头。

图8

1) 现场软接头。

首先对缆芯端部进行处理,打磨绝缘层和屏蔽层,对导体层每层铜丝进行逐层分离和焊接,恢复导体屏蔽后,采用注塑方式恢复绝缘层,然后恢复绝缘屏蔽,随后进行金属屏蔽和分相护套恢复。采用接头壳体进行铠装层和护套恢复,保证施工过程中的机械载荷传递。

2) 预制式中间接头。

在完成待接续海缆端部处理后,采用铜制导体连接管将两侧导体进行对接,然后进行压钳压缩。绝缘部分采用预制式冷缩橡胶绝缘套恢复本体绝缘水平。

接头盒内多芯集束海缆接头需要交错安装,否则径向直径过大。与软接头不同的是,预制式接头采用金属套筒完成缆芯接续的阻水和机械防护,预制式接头通常较本体粗厚,需要采用较大的外壳体进行机械防护。为降低接头盒制造成本,降低外壳尺寸、重量,降低运输和施工难度,多芯集束海缆一般采用软接头方式进行接续。

4 集束海缆成缆技术

集束海缆成缆技术包括三种,即立式成缆、卧式成缆和SZ成缆。

立式成缆机是集束海缆生产的主要设备,在垂直空间可以叠加放置多组功能单元。通过调整成缆机第一层放线架尺寸和数量,满足更多电缆单元的大长度连续生产能力。成缆机第二层通常安置填充单元和光单元放线架,保障所有功能单元按照集束海缆截面稳定绞合成缆。

卧式成缆机将成缆方式变更成水平布置,可以避免成缆缆芯上下两轮大角度周转,进而降低线芯的累积塑性应变,并可以满足更多数量的成缆单元一次性绞合。但是卧式成缆机采用行星式绞笼,生产过程中产生较大的离心力,主轴结构强度制约了承载线芯的盘具尺寸,缩短了单根集束海缆的连续生产长度。

SZ绞在多芯集束海缆成缆方面具有巨大优势。首先,各个功能盘具无需退扭设备,降低了设备占地空间。其次,各个功能单元盘具可以按照需求调整尺寸,满足集束海缆更大长度连续生产要求。最后,成缆设备可以不受场地限制,可以便捷移动,甚至整体搬移至施工现场,并且生产过程可以降低流转频次,避免塑性应变累积。但是SZ绞成缆节距较大,成缆后需要强度高的扎带进行成缆束缚以防止松散。

5 集束海缆测试技术

表2 集束海底电缆综合性能测试项目

| 序号 | 测试项目 | 测试目的 |

|---|---|---|

| 1 | 成缆试验 | 验证生产工艺可行性,设备适用性,生产流转通道是否可行 |

| 2 | 拉伸扭转平衡测试 | 两端旋转固定拉伸:提取拉伸刚度;一端旋转固定,一端自由拉伸:提取扭转刚度;提取集束海缆拉伸过程中自旋角度;验证集束海缆的安全工作载荷和破断力。评价指标还包含电性能和光性能变化 |

| 3 | 弯曲刚度测试 | 提取集束海缆在层间黏滞/滑移状态下的弯曲刚度值 |

| 4 | 终端强度测试 | 验证集束海缆锚固与缆本体连接强度和长期加载下蠕变效应 |

| 5 | 拉伸弯曲组合测试 | 验证集束海缆在指定轴向拉力作用,过小弯曲半径滑轮后性能变化,通常测试导体电阻、绝缘电阻和光纤衰减 |

| 6 | 集束海缆紧握/挤压测试 | 测试技术海缆在四相和两相压板挤压下,外径变化,并提取极限承载能力。评价指标还包含电性能和光性能变化。压板可根据使用设备进行材料和外形选型 |

| 7 | 内外摩擦因数评估 | 测试集束海缆在不同侧向挤压力作用下,压板和外护层,铠装层和内护层之间的摩擦因数 |

| 8 | 集束海缆冲击测试 | 验证集束海缆在不同冲击物撞击下的承载能力,测试地基包括砂石地质和坚硬地质。评价指标还包含电性能和光性能变化 |

| 9 | 自由溢流测试 | 验证集束海缆内护套内部,缆芯之间缝隙在不同水压力作用下的流速变化 |

| 10 | 全尺寸疲劳 测试 | 验证动态海缆在长期动态疲劳载荷作用,功能单元和防护层的承载能力。载荷施加形式为拉-弯组合,测试次数为150万~200万次,测试周期通常为3~4个月 |

| 11 | 出厂验收测试(FAT) | 测试集束海缆在发货状态下的电气和光纤衰减变化。发货状态包括存储在铁盘和托盘内 |

针对渤海湾边际油田开发,集束海缆在导缆过程中,面临大长度轴向拉伸和张力牵引机侧向挤压作用,需要评估拉伸过程中扭转角度变化和极限承载能力以及集束海缆抗侧压能力。

为提升集束海缆载流量,内护套结构需要进行间隔钻孔,以便海水流入,提升缆内部热传导效率,可以通过自由溢流方式验证集束海缆在运行水压下,缝隙中海水传输速率。

集束海缆在运行过程中,锚固点长期承受缆自身重量,需要评估锚固的长期可靠性,也可通过终端强度测试,来验证铠装蠕变和极限承载能力。

6 总结与展望

文章以渤海湾边际油田开发为例,阐述了多芯集束海缆电气接续和系统组成结构。随着抗水树绝缘材料和先进设计分析方法的投用,集束海缆逐渐突破由于变频控制和多芯集中温升而引起的瓶颈,使得更高电压、更多芯数、更长距离的集束海缆实现一次性生产,并投运至边际油田开发进程中。

(1) 随着集束海缆走向深海,动态使用条件将促进集束海缆系统动态防护措施进一步提升。水下电力分配单元(SPDU)的使用,将带动国产更高电压、更大水深的湿插拔关键器件投用。

(2) 集束海缆连续大长度生产严重依赖成缆设备和流转通道打通。多芯集束海缆的高标准、严要求将提速国内生产设备、运输设备、施工装备进一步升级,为深远海油气开发用管缆生产做好准备。

参考文献

我国石油资源分布与勘探状况

[J].

The distribution and exploration of petroleum resources in China

[J].

渤海湾边际油田勘探开发新模式–“钻井船+蜜蜂式开采”

[J].

New mode of exploration and development of Bohai bay marginal oilfields - “drilling ships and bee mining mode”

[J].

Unmanned wellhead platforms- UWHP summary report

[R].

流花16-2 油田电潜泵长距离供电系统仿真分析

[J].

Simulation and analysis of the long-distance power supply system for electrical submersible pumps of LH16-2 oilfield

[J].

浅析我国海底电缆标准的修订方向

[J].

A brief analysis of the revision direction of submarine cable standards in China

[J].

Full scale wet age testing of XLPE insulated power cables in salt water

[C]//

Predicting dynamic subsea cables failure for floating offshore wind

[R].

Choosing the right cable for your variable frequency drive (VFD) system

[R].

船舶岸电电源多机并联的并网无缝切换技术的研究

[J].

Research on grid connected seamless switching technology of multi-level parallel connection of ship’s shore power supply

[J].

变频器远距离水下电潜泵控制的问题研究

[J].

Research on the problems of the long-distance submarine electric submersible pump control by frequency- converter

[J].

The effect of long motor leads on PWM inverter fed AC motor drive systems

[J].

Design of medium voltage drive and load filter for long length cable connecting electrical submersible pump

[J].

不同界面状态的交联聚乙烯/三元乙丙橡胶双层介质电导特性研究

[J].

Research on conduction characteristics of double-layered XLPE/ EPDM with different interface states

[J].

Power loss and inductance of steel armoured multi-core cables:Comparison of IEC values with “2,5D” FEA results and measurements

[C]//

海底复合电缆的故障定位及修复

[J].

The recovery and breakdown-point location of subsea power and communication composite cable

[J].

Submarine power cables design,installation,repair,environmental aspects

[M].

Operability limits based on vessel motions for submarine power cable installation

[D].