1 引言

我国能源赋存与消耗远距离呈逆向分布的格局,使得大容量长距离输电成为必然趋势[1 ] 。为提高电力输送能力和系统动态稳定性,电力系统中加入了大量基于电力电子技术的新型灵活电力控制调节装置,其中包括串联补偿设备,使得由其引发的次同步振荡(Sub-synchronous oscillation,SSO)成为电气界亟需解决的新问题[2 ,3 ] 。

2009年,美国ERCOT地区发生了一起双馈风电机组计划外停机事故,因故障切除了部分线路,使得输电线路串补度由50%提高至75%,导致风电场出现次同步振荡,引出了双馈风电机组变流器控制与串补线路电容之间的次同步控制相互作用(Sub-synchronous control interaction,SSCI)问题[4 ,5 ] 。2012年,我国华北某风电场群也发生了多台双馈风电机组计划外停电事故,该风电场送出的500 kV线路装设有无功补偿装置,通过对现场相量测量单元及故障录波数据分析得到振荡频率为6~8 Hz,表明机组网侧电流中含有次同步频率分量。经过分析讨论,国际上大多数认为SSCI是导致双馈风电机组发生次同步振荡的主要原因[6 ,7 ,8 ] 。

研究表明,在相同的运行工况下,风速越低,线路串补度越高,系统发生次同步振荡的风险越大,稳定区域的面积越小。风机转子侧变流器电流内环增益变大,当系统发生次同步振荡时加剧了其负阻尼程度,稳定区域的面积也会减小[9 ,10 ,11 ,12 ,13 ] 。

文献[14 ]提出了经固定串补线路后,判定SSCI存在的条件并利用时域仿真法验证了风速、输电线路串补度以及转子侧变流器控制参数对SSCI的影响。文献[15 ]基于频域阻抗模型的阻抗分析法,提出了适用于系统次同步振荡稳定性分析的闭环极点稳定性判据,并基于闭环极点相对灵敏度分析法判断转子侧变流器控制参数对于次同步振荡的影响程度。文献[16 ]将双馈风机系统分为受控异步机系统和网侧换流器系统,分析了两个主要环节对次同步频率分量的动态响应。文献[17 ]通过在转子侧变流器中引入附加控制,产生一个与转速反相的附加转矩,为风电机组提供正阻尼。文献[18 ]提出了附加阻尼控制方法,附加控制信号跟踪次同步电流的变化,修正相应的输出电压,使得变流器在次同步振荡时表现为正阻尼,抑制谐振的发生。但是,在抑制次同步振荡的同时,也要保证当控制器参数发生变化时控制器的原有性能不受到影响。例如,减小转子侧变流器内环增益能够抑制风电机组中发生的次同步振荡,但是内环增益的减小会影响控制器的电流跟踪效果。

本文首先分析了SSCI的发生机理和次同步频率分量在系统中的响应过程,在PSCAD/EMTDC平台上搭建了研究次同步振荡的双馈风电机组经串补线路输送功率的模型。然后通过在转子侧变流器中加入滤波器以滤除转子侧变流器控制系统中的次同步频率分量,使双馈风机在转速较低、串补度较高的情况下也能够安全稳定运行。转子侧内环增益与其电流跟踪效果密切相关,内环增益越大,转子侧电流跟踪效果越好。在保证转子侧变流器电流跟踪性能的情况下,滤波器能够有效地抑制SSCI。最后通过时域仿真法验证了该滤波器的有效性。

2 双馈风电机组的研究系统建模

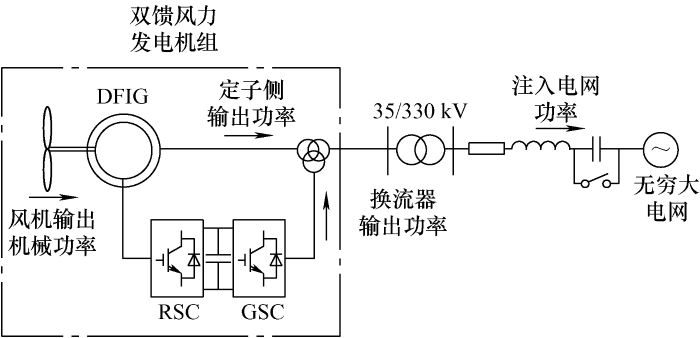

基于双馈感应发电机(Doubly-fed induction generator,DFIG)的双馈风电机组接固定串补线路的拓扑如图1 所示。双馈风力发电机由风力机和发电机组成。发电机定子绕组直接与电网连接,转子绕组通过滑环与转子侧换流器连接。双馈风电机组通过对转子侧变流器(Rotor-side converter,RSC)和定子侧变流器(Grid-side converter,GSC)的调节实现对其输出电气量的控制。DFIG运用换流器进行交流励磁,实现对自身的变速恒频控制。发电机的总输出功率分为两部分,一部分为与电网直接电气连接的定子的输入功率,另一部分为转子经过换流器的输入功率。

图1

2.1 DFIG的数学模型

将双馈风力发电机三相静止坐标系A -B -C 模型经过Park变换转换至两相旋转坐标系d -q 下,得到其电压方程为[19 ]

(1) $\left\{\begin{array}{l}u_{d s}=-R_{s} i_{d s}-\omega_{x} \psi_{q s}+\mathrm{d} \psi_{d s} / \mathrm{d} t \\u_{q s}=-R_{s} i_{q s}+\omega_{x} \psi_{d s}+\mathrm{d} \psi_{q s} / \mathrm{d} t \\u_{d r}=-R_{r} i_{d r}-\left(\omega_{x}-\omega_{r}\right) \psi_{q r}+\mathrm{d} \psi_{d r} / \mathrm{d} t \\u_{q r}=-R_{r} i_{q r}+\left(\omega_{x}-\omega_{r}\right) \psi_{d r}+\mathrm{d} \psi_{q r} / \mathrm{d} t\end{array}\right.$

式中,uds 和uqs 分别为定子电压d 轴和q 轴的分量;udr 和uqr 分别为转子电压d 轴和q 轴的分量;ids 和iqs 分别为定子电流d 轴和q 轴的分量;idr 和iqr 分别为转子电流d 轴和q 轴的分量;$\psi_{d s} $和$\psi_{qs} $分别为定子磁链d 轴和q 轴的分量;$\psi_{d r} $和$\psi_{qr} $分别为转子磁链d 轴和q 轴的分量;$\omega_{x}$为定子电气角速度;$\omega_{r}$为转子电气角速度。

(2) $\left\{\begin{array}{l}\psi_{d s}=-L_{s} i_{d s}-L_{m} i_{d r} \\\psi_{q s}=-L_{s} i_{q s}-L_{m} i_{q r} \\\psi_{d r}=-L_{r} i_{d r}-L_{m} i_{d s} \\\psi_{q r}=-L_{r} i_{q r}-L_{m} i_{q s}\end{array}\right.$

式中,Lm 为定子和转子等效互感,同时也是励磁电感;Ls 为定子等效电感;Lr 为转子等效电感。

(3) $L_{s}=L_{s \sigma}+L_{m}$

(4) $L_{r}=L_{r \sigma}+L_{m}$

式中,$ L_{s \sigma}$为定子侧漏感;$ L_{r \sigma}$为转子侧漏感。

(5) $\left\{\begin{array}{l}P_{s}=\frac{3}{2}\left(u_{d s} i_{d s}+u_{q s} i_{q s}\right) \\P_{r}=\frac{3}{2}\left(u_{d r} i_{d r}+u_{q r} i_{q r}\right) \\Q_{s}=\frac{3}{2}\left(u_{q s} i_{d s}-u_{d s} i_{q s}\right) \\Q_{r}=\frac{3}{2}\left(u_{q r} i_{d r}-u_{d r} i_{q r}\right)\end{array}\right.$

式中,PS 为定子侧输出有功功率;Pr 为转子侧输出有功功率;QS 为定子侧输出无功功率;Qr 为转子侧输出无功功率。

2.2 RSC数学模型

转子侧变流器通过定子磁链定向矢量控制来调节双馈风电机组定子输出的有功功率和无功功率。通过控制转子电流的d 轴分量控制无功功率的输出,通过控制转子电流的q 轴分量控制有功功率的输出,实现对有功功率和无功功率的解耦控制。

设ira 、irb 、irc 分别为双馈风力发电机流入RSC的相电流;udc 为直流侧电压;idc,r 为RSC输出电流;uaN 、ubN 、ucN 分别为转子侧变流器a 、b 和c 端与N 点之间的电压差。忽略换相过程,则转子侧变流器数学模型为

(6) $\left\{\begin{array}{l}u_{a N}=u_{d c} s_{a} \\u_{b N}=u_{d c} s_{b} \\u_{c N}=u_{d c} s_{c} \\i_{d c, r}=s_{a} i_{r a}+s_{b} i_{r b}+s_{c} i_{r c}\end{array}\right.$

式中,sk 为单极性二值逻辑开关函数。当上桥臂功率器件导通时,sk =1;当下桥臂功率器件导通时,sk =0。式中,k=a,b,c。

2.3 GSC数学模型

网侧变流器通过电网电压定向矢量控制来稳定变流器直流侧电压和控制输入功率因数。GSC直接与电网连接,以直流环节为纽带,在转子与电网之间实现功率交换。GSC在允许范围内也会给电网输送无功功率。

在三相三线制系统中,采用Park变换折算到电网电压旋转坐标系下,即

(7) $\left\{\begin{array}{l}L_{g} \frac{\mathrm{d} i_{g d}}{\mathrm{~d} t}=-u_{g d}-R_{g} i_{g d}+\omega_{g} L_{g} i_{g q}+u_{c d} \\L_{g} \frac{\mathrm{d} i_{g q}}{\mathrm{~d} t}=-u_{g q}-R_{g} i_{g q}-\omega_{g} L_{g} i_{g d}+u_{c q}\end{array}\right.$

式中,$ \omega_{g}$为电网电压矢量旋转电气角速度;igd 、igq 分别为GSC输出电流在d 轴和q 轴上的分量;ugd 、ugq 分别为电网电压在d 轴和q 轴上的分量;ucd 、ucq 分别为GSC端电压在d 轴和q 轴上的分量。

(8) $\left\{\begin{array}{l}u_{c d}=s_{d} u_{d c} \\u_{c q}=s_{q} u_{d c}\end{array}\right.$

式中,sd 、sq 分别为Park变换下的d 轴和q 轴上的开关函数。

(9) $i_{d c, g}=s_{d} i_{g d}+s_{q} i_{g q}$

2.4 直流侧环节模型

(10) $I_{d c}=C \frac{\mathrm{d} u_{d c}}{\mathrm{~d} t}=i_{d c, r}-i_{d c, g}$

直流侧电压的稳定取决于变流器与电网侧的有功功率是否平衡。通常将变流器与电网侧的功率因数通过GSC的脉宽调制调为1,使得定子与电网完成无功功率交换,转子经换流器与电网只进行有功功率交换,以保证直流侧环节电压的恒定。

3 双馈风电机组SSCI的机理分析

传统次同步振荡会引发汽轮机轴系扭振,危害到轴系的正常运行,导致大轴损坏。在双馈风电机组中发生的次同步振荡与输电线路的结构、风速以及转子侧和网侧变流器控制参数有关,与机械轴系扭振无关[20 ] 。双馈风电机组产生次同步振荡的根本原因是输电线路中投入了串联补偿装置,由于与发电机轴系无关,电压和电流的振荡发散速度要比传统轴系的快。

SSCI引发的次同步振荡导致双馈风电机组输出电流、电压和功率波形畸变,危害到电力系统的稳定运行。次同步振荡主要受线路串补度、风速和转子侧变流器控制参数的影响。

(11) $\omega_{e r}=\omega_{1} \sqrt{\frac{X_{C}}{X_{L}+X_{D F I G}}}$

式中,XC 为系统容抗;XL 为系统感抗;XDFIG 为双馈风电机组的等效电抗。

(12) $k=\frac{X_{C}}{X_{L}}$

系统稳定时,转子以角频率$ \omega_{r}$正常运行。当系统发生扰动产生次同步频率分量时,由于双馈风电机组的定子绕组与系统直接相连,次同步频率分量会流经定子绕组。当双馈风电机组中存在次同步频率分量时,此时转子频率$ \omega_{e r}<\omega_{r} $,使得与其对应的相对转差为负,转子通过磁链耦合折算到定子侧时等效电阻为负,削减了风电机组固有的阻尼,加快了系统次同步振荡。由此可得,次同步振荡与线路参数密切相关。

在次同步频率下,转子的转速越低,滑差的绝对值就越小,转子折算到定子侧的等效负电阻的绝对值就越大,降低了双馈风电机组的系统阻尼。因此,风力机转速越低,系统阻尼会被削弱,加剧了系统的次同步控制相互作用。

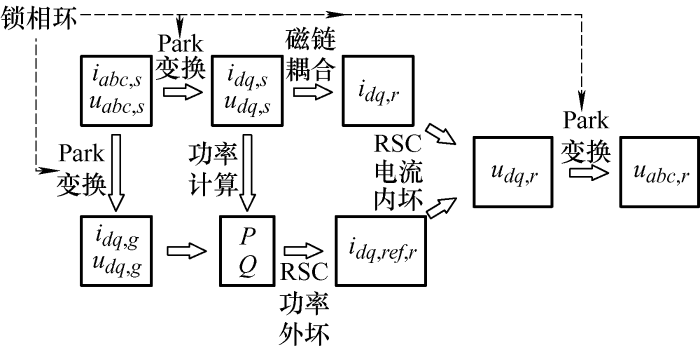

次同步频率分量在控制系统中的动态响应过程如图2 所示。

图2

当定子电流中存在次同步频率分量时,如果转子侧变流器和网侧变流器能够实时监测风电机组输出的基波功率,则功率的变化量中只包括次同步频率分量,该变化量作为RSC的dq 轴输入量,通过比例积分环节进入功率外环,形成转子电流的参考值;另一方面,定子侧的三相次同步频率分量会形成旋转磁场,切割转子绕组的同时会在该绕组上感应出三相次同步电流,经过Park变换转换到dq 轴坐标系下。RSC中转子的参考电流和dq 坐标系下的转子侧电流经过RSC电流内环控制作用会引起dq 坐标下的RSC输出电压的变化。最后通过Park逆变换,三相静止坐标系下转子电压uabc,r 中出现了相应的次同步频率分量。

定子电流中存在的次同步频率分量,在双馈风电机组变流器(主要为RSC)的控制作用下,转子中也产生了相应次同步频率的扰动分量。由此可得,双馈风电系统中发生的次同步振荡与RSC的控制参数密切相关。根据以往研究,RSC的内环增益对SSCI的影响最大,故本文主要研究控制器中该参数对次同步控制相互作用的影响。

综上所述,次同步频率下转子的负等效电阻和定转子次同步频率分量的叠加,加剧了双馈风电机组负阻尼的程度,最终使风电机组输出的有功功率和无功功率振荡发散。

4 滤波器设计方法及仿真验证

通过分析双馈风电机组中次同步频率分量的动态响应过程,发现从次同步频率分量的幅频特性入手能有效地抑制SSCI,即在系统出现次同步振荡时,若能采取一定的控制策略,滤除转子侧变流器控制系统中的次同步频率分量,则能有效改善双馈风电机组系统的性能。

4.1 滤波器设计方法

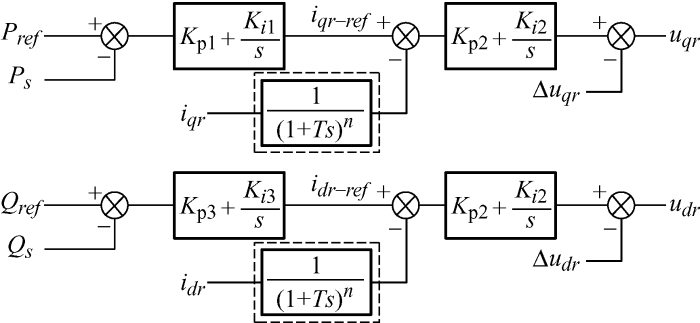

系统稳定运行时,转子侧d 轴、q 轴输出稳定的直流电流,随着系统次同步振荡的出现,次同步频率分量随即出现在直流分量中,影响系统性能。优化后的转子侧变流器控制框图如图3 所示。其中虚线框表示的是滤波器,其传递函数如式(13)所示,n 为阶数,T 为时间常数。对应的幅频特性和相频特性如式(14)、(15)所示。在进入低通滤波器之前,转子侧d 轴、q 轴电流首先进行偏差计算,其后进入低通滤波器,以此来滤除RSC电流中可能存在的次同步频率分量。

图3

(13) $G(s, T, n)=\frac{1}{(1+T s)^{n}}$

(14) $L(\omega, T, n)=-20 n \lg |1+j \omega T|$

(15) $f(\omega, T, n)=-n \arctan (\omega T)$

一般来说,时间常数T 和阶数n 的选取直接决定了滤波器的滤波效果,同时也影响控制器的性能。假设滤波器对特定频率的衰减程度不小于D ,对正常工作频率的相位影响不大于M 。则在一定范围 内,D 越大,对$ \omega_{er}$邻近频率的抑制效果越好;M 越小,对控制器控制性能的影响越小。因此,为满足系统要求,需要对滤波器的相频特性和幅频特性进行约束,如式(16)所示

(16) $\left\{\begin{array}{l}L\left(j \omega_{e r}, T, n\right) \leqslant-D \\\phi\left(\omega_{c}, T, n\right) \geqslant-M\end{array}\right.$

式中,$ \omega_{c}$为控制器的带宽,$[0, \omega_{c}]$为控制器的工作频带。若取$D \geqslant 15 \mathrm{dB}$,$M \leqslant 35^{\circ}$,n<4,则随着滤波器阶数的确定,将相关参数代入式(17)中,则可得到滤波器的时间常数

(17) $T \hat{I}\left[\frac{\sqrt{10^{\frac{D}{10 n}}-1}}{\omega_{e r}}, \frac{1}{\omega_{c}} \tan \frac{M}{n}\right]$

4.2 仿真验证

下面采用时域仿真法研究这三个参数对SSCI的影响,在系统发生次同步控制相互作用时,对比未投入和投入滤波器时双馈风电机组输出的有功功率,证实该抑制方法的有效性。

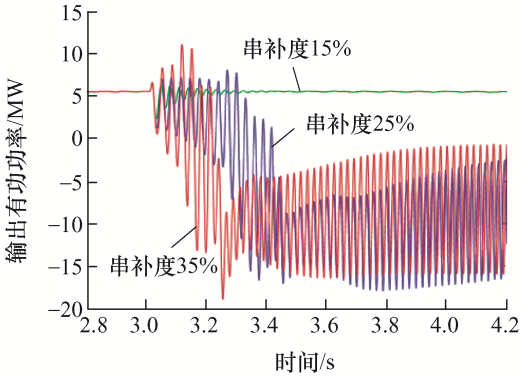

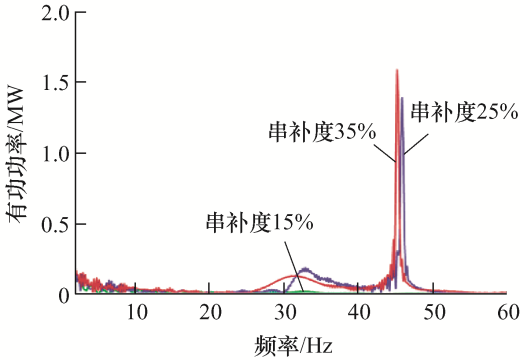

如图4 所示,当风速为11 m/s保持恒定时,改变输电线路的串补度,在3 s时投入串补电容,分析串补度对SSCI的影响。由图4 可以得到,串补度越高,系统越容易发生SSCI。图5 对双馈风电机组输出的有功功率波形进行FFT分析,证实当串补度较高时,系统中存在次同步频率 分量。

图4

图5

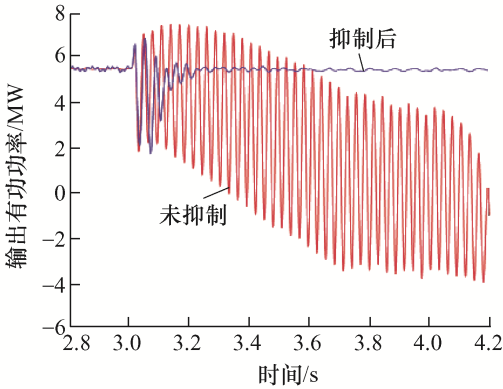

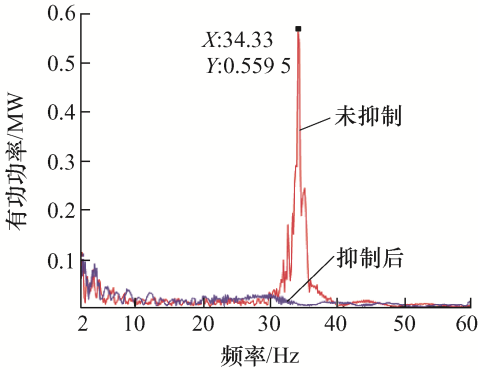

在输电线路的串补度为18%时,投入滤波器抑制双馈风电系统中发生的SSCI。如图6 所示,未加入滤波器时,有功功率振荡发散,振荡模态下的次同步频率为34.33 Hz,系统失去稳定;加入滤波器后,系统输出的有功功率逐渐收敛。由图7 可知,加入滤波器后,系统中未发生SSCI。

图6

图7

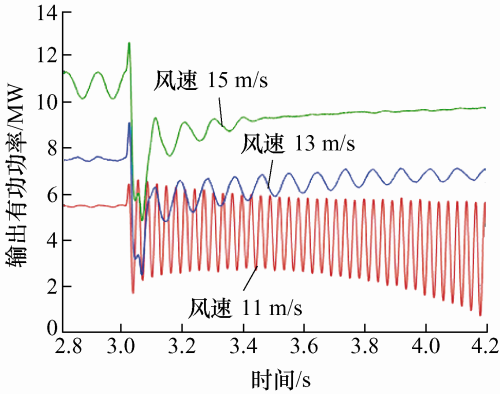

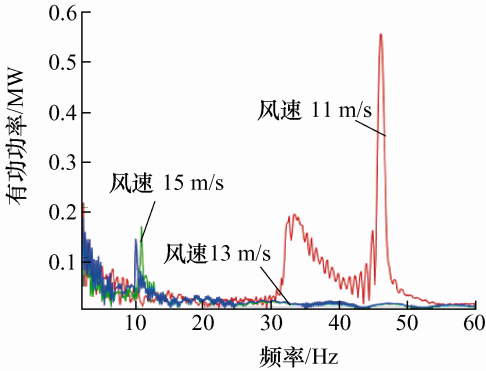

如图8 所示,当串补度为20%保持恒定时,改变风力机的供给风速,在3 s时投入串补电容,分析风速对SSCI的影响。由图8 可以得到,风速越低,系统越容易发生SSCI。图9 对双馈风电机组输出的有功功率波形进行FFT分析,证实当风速较低时,系统中存在次同步频率分量。

图8

图9

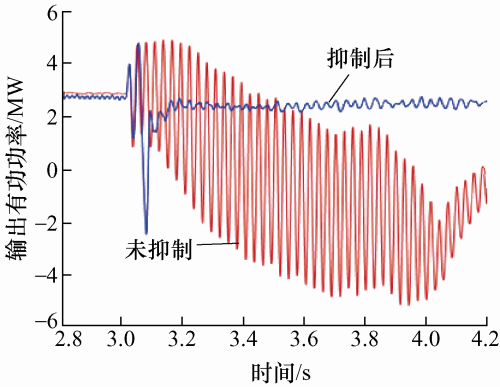

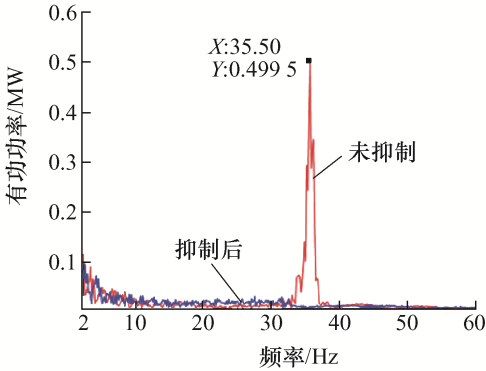

当风力机提供的风速为9 m/s时,如图10 所示,未加滤波器时双馈风电系统会发生严重的SSCI,对应的次同步频率为35.50 Hz;加入滤波器后,系统输出的有功功率会迅速收敛。由图11 可知,加入滤波器后,双馈风电系统中未发生SSCI。

图10

图11

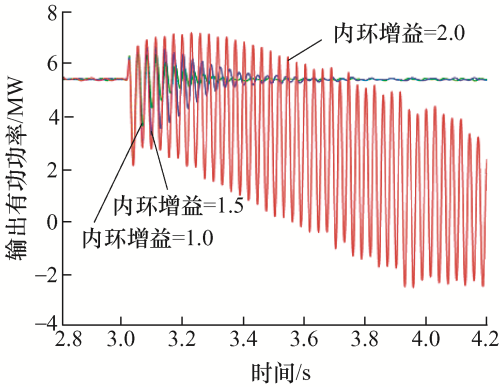

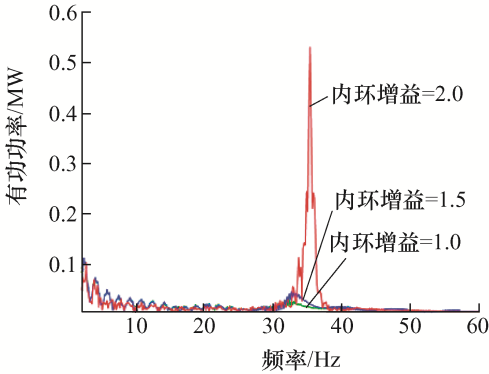

如图12 所示,风速为11 m/s、串补度为15%时,当RSC的内环积分时间常数保持恒定时,改变RSC的内环增益,在3 s时投入串补电容,分析内环增益对SSCI的影响。由图12 可以得到,内环增益越大,系统越容易发生SSCI。图13 对双馈风电机组输出的有功功率波形进行FFT分析,证实当内环增益为2.0时,系统中存在次同步频率分量。

图12

图13

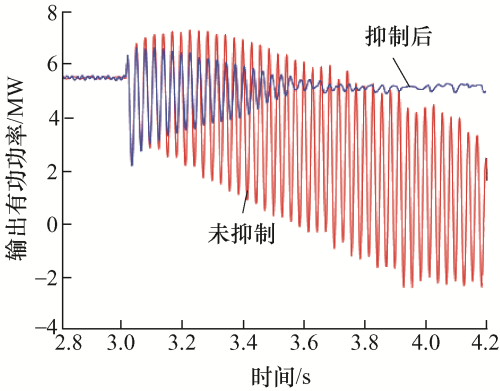

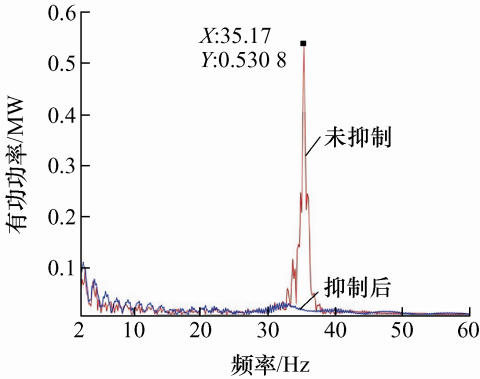

当RSC的内环增益为2.0时,如图14 所示,未加滤波器时双馈风电系统会发生严重的SSCI,振荡模态下的次同步频率为35.17 Hz;加入滤波器后,系统输出的有功功率会逐渐变为收敛。由图15 可知,加入滤波器后,系统中未发生严重的SSCI。

图14

图15

综上可知,该滤波器在高串补度、低风速以及RSC内环增益较高的工况下,都能够抑制双馈风电系统中发生的SSCI,证实了该滤波器的有效性。

5 结论

(1) 通过在转子侧变流器中加入滤波器来滤除次同步频率分量,能够在第一时间切断SSCI的作用途径,有效地抑制了双馈风电系统中发生的SSCI,使畸变电流收敛,进而控制双馈风电系统输出的有功和无功功率。

(2) 从双馈风电机组自身的转子侧变流器出发抑制系统中出现的SSCI,使双馈风电机组在低风速、高串补度和转子侧变流器内环增益较高的工况下都能够稳定运行,相比较额外加装FACTS装置能够节约投入成本。

参考文献

View Option

[1]

刘振亚 , 张启平 , 董存 , 等 . 通过特高压直流实现大型能源基地风、光、火电力大规模高效率安全外送研究

[J]. 中国电机工程学报 , 2014 ,34 (16 ):2513 -2522 .

[本文引用: 1]

LIU Zhenya ZHANG Qiping DONG Cun , et al . Efficient and security transmission of wind, photovoltaic and thermal power of large-scale energy resource bases through UHVDC projects

[J]. Proceedings of the CSEE , 2014 ,34 (16 ):2513 -2522 .

[本文引用: 1]

[2]

谢小荣 , 刘华坤 , 贺静波 , 等 . 电力系统新型振荡问题浅析

[J]. 中国电机工程学报 , 2018 ,38 (10 ):2821 -2828 .

[本文引用: 1]

XIE Xiaorong LIU Huakun HE Jingbo , et al . On new oscillation issues of power systems

[J]. Proceedings of the CSEE , 2018 ,38 (10 ):2821 -2828 .

[本文引用: 1]

[3]

李明节 , 于钊 , 许涛 , 等 . 新能源并网系统引发的复杂振荡问题及其对策研究

[J]. 电网技术 , 2017 ,41 (4 ):1035 -1042 .

[本文引用: 1]

LI Mingjie YU Zhao XU Tao , et al . Study of complex oscillation caused by renewable energy integration and its solution

[J]. Power System Technology , 2017 ,41 (4 ):1035 -1042 .

[本文引用: 1]

[4]

ADAMS J CARTER C HUANG S H ERCOT experience with sub-synchronous control interaction and proposed remediation

[C]// Transmission & Distribution Conference & Exposition,IEEE , 2012 .

[本文引用: 1]

[5]

SAHNI M BADRZADEH B MUTHUMUNI D et al . Sub-synchronous interaction in wind power plants-part II:An ercot case study

[C]// IEEE Power & Energy Society General Meeting,IEEE , 2012 .

[本文引用: 1]

[6]

肖湘宁 , 罗超 , 廖坤玉 . 新能源电力系统次同步振荡问题研究综述

[J]. 电工技术学报 , 2017 ,32 (6 ):85 -97 .

[本文引用: 1]

XIAO Xiangning LUO Chao LIAO Kunyu . Review of research on subsynchronous oscillation issues in electric power systems with renewable enegy source

[J]. Transactions of China Electrotechnical Society , 2017 ,32 (6 ):85 -97 .

[本文引用: 1]

[7]

谢小荣 , 王路平 , 贺静波 , 等 . 电力系统次同步谐振/振荡的形态分析

[J]. 电网技术 , 2017 (4 ):16 -22 .

[本文引用: 1]

XIE Xiaorong WANG Luping HE Jingbo , et al . Analysis of subsynchronous resonance/oscillation types in power systems

[J]. Power System Technology , 2017 (4 ):16 -22 .

[本文引用: 1]

[8]

董晓亮 , 田旭 , 张勇 , 等 . 沽源风电场串补输电系统次同步谐振典型事件及影响因素分析

[J]. 高电压技术 , 2017 (1 ):321 -328 .

[本文引用: 1]

DONG Xiaoliang TIAN Xu ZHANG Yong , et al . Practical subsynchronous resonance incidence factor analysis of DFIG-based series-compensated transmission system in Guyuan farms

[J]. High Voltage Engineering , 2017 (1 ):321 -328 .

[本文引用: 1]

[9]

董晓亮 , 谢小荣 , 杨煜 , 等 . 双馈风机串补输电系统次同步谐振影响因素及稳定区域分析

[J]. 电网技术 , 2015 ,39 (1 ):189 -193 .

[本文引用: 1]

DONG Xiaoliang XIE Xiaorong YANG Yu , et al . Impacting factors and stable area analysis of subsynchronous resonance in DFIG based wind farms connected to series-compensated power system

[J]. Power System Technology , 2015 ,39 (1 ):189 -193 .

[本文引用: 1]

[10]

周际城 , 彭晓涛 , 罗鹏 , 等 . 基于复转矩系数法的双馈风机次同步控制相互作用阻尼特性研究

[J]. 电网技术 , 2020 ,44 (4 ):1247 -1257 .

[本文引用: 1]

ZHOU Jicheng PENG Xiaotao LUO Peng , et al . Study on sub-synchronous control interaction damping characteristics of doubly-fed induction generator based on complex torque coefficient method

[J]. Power System Technology , 2020 ,44 (4 ):1247 -1257 .

[本文引用: 1]

[11]

吴熙 , 关雅静 , 宁威 , 等 . 双馈风机转子侧变换器参数对次同步振荡的交互影响机理及其应用研究

[J]. 电网技术 , 2018 ,42 (8 ):2536 -2544 .

[本文引用: 1]

WU Xi GUAN Yajing NING Wei , et al . Mechanism of interactive effect of RSC parameters in DFIG on SSO and its application

[J]. Power System Technology , 2018 ,42 (8 ):2536 -2544 .

[本文引用: 1]

[12]

廖坤玉 , 陶顺 , 姚黎婷 , 等 . 考虑励磁的DFIG静止坐标系输入阻抗的频域建模与时变特性研究

[J]. 中国电机工程学报 , 2018 ,38 (16 ):4886 -4897 .

[本文引用: 1]

LIAO Kunyu TAO Shun YAO Liting , et al . Study on frequency-domain modeling and time-varying characteristics of DFIG input impedance with excitation under static reference frame

[J]. Proceedings of the CSEE , 2018 ,38 (16 ):4886 -4897 .

[本文引用: 1]

[13]

付超楠 , 郭昆丽 , 杨帆 . 应用TCSC抑制电力系统次同步谐振的研究

[J]. 电气工程学报 , 2018 ,13 (1 ):23 -29 .

[本文引用: 1]

FU Chaonan GUO Kunli YANG Fan . Suppression of subsynchronous resonance in power system by using TCSC

[J]. Journal of Electrical Engineering , 2018 ,13 (1 ):23 -29 .

[本文引用: 1]

[14]

张剑 , 肖湘宁 , 高本锋 , 等 . 双馈风力发电机的次同步控制相互作用机理与特性研究

[J]. 电工技术学报 , 2013 ,28 (12 ):142 -149,159 .

[本文引用: 1]

ZHANG Jian XIAO Xiangning GAO Benfeng , et al . Mechanism and characteristic study on sub-synchronous control interaction of a DFIG-based wind-power generator

[J]. Transactions of China Electrotechnical Society , 2013 ,28 (12 ):142 -149,159 .

[本文引用: 1]

[15]

唐冰婕 , 迟永宁 , 田新首 , 等 . 基于阻抗模型闭环极点的双馈风电系统次同步振荡稳定性分析

[J]. 电网技术 , 2020 ,44 (3 ):871 -880 .

[本文引用: 1]

TANG Bingjie CHI Yongning TIAN Xinshou , et al . Stability analysis of subsynchronous oscillation in DFIG-based wind power system based on closed-loop poles of impedance model

[J]. Power System Technology , 2020 ,44 (3 ):871 -880 .

[本文引用: 1]

[16]

薛安成 , 吴雨 , 王子哲 , 等 . 次同步扰动下的双馈风机系统多频率响应分析

[J]. 电网技术 , 2018 ,42 (6 ):1804 -1810 .

[本文引用: 1]

XUE Ancheng WU Yu WANG Zizhe , et al . Analysis of frequency response of DFIG system under subsynchronous disturbance

[J]. Power System Technology , 2018 ,42 (6 ):1804 -1810 .

[本文引用: 1]

[17]

董晓亮 , 李江 , 侯金鸣 . 基于双馈风机转子侧变流器的次同步谐振抑制方法

[J]. 电力系统自动化 , 2016 ,40 (8 ):97 -102 .

[本文引用: 1]

DONG Xiaoliang LI Jiang HOU Jinming . Subsynchronous resonance suppression method based on rotor-side converter of DFIG

[J]. Automation of Electric Power Systems , 2016 ,40 (8 ):97 -102 .

[本文引用: 1]

[18]

胡应宏 , 邓春 , 谢小荣 , 等 . 双馈风机-串补输电系统次同步谐振的附加阻尼控制

[J]. 电网技术 , 2016 ,40 (4 ):194 -198 .

[本文引用: 1]

HU Yinghong DENG Chun XIE Xiaorong , et al . Additional damping control of DFIG series compensated transmission system under sub-synchronous resonance

[J]. Power System Technology , 2016 ,40 (4 ):194 -198 .

[本文引用: 1]

[19]

郑大周 , 曾东 , 李广磊 , 等 . 双馈型风力发电机组电气模型的建立与仿真研究

[J]. 电气工程学报 , 2019 ,14 (3 ):81 -89 .

[本文引用: 1]

ZHENG Dazhou ZENG Dong LI Guanglei , et al . Building and simulation research on the electrical model of DFIG

[J]. Journal of Electrical Engineering , 2019 ,14 (3 ):81 -89 .

[本文引用: 1]

[20]

王亮 , 谢小荣 , 姜齐荣 , 等 . 大规模双馈风电场次同步谐振的分析与抑制

[J]. 电力系统自动化 , 2014 ,38 (22 ):26 -31 .

[本文引用: 1]

WANG Liang XIE Xiaorong JIANG Qirong , et al . Analysis and suppression of subsynchronous resonance of large-scale DFIG based wind farms

[J]. Automation of Electric Power Systems , 2014 ,38 (22 ):26 -31 .

[本文引用: 1]

通过特高压直流实现大型能源基地风、光、火电力大规模高效率安全外送研究

1

2014

... 我国能源赋存与消耗远距离呈逆向分布的格局,使得大容量长距离输电成为必然趋势[1 ] .为提高电力输送能力和系统动态稳定性,电力系统中加入了大量基于电力电子技术的新型灵活电力控制调节装置,其中包括串联补偿设备,使得由其引发的次同步振荡(Sub-synchronous oscillation,SSO)成为电气界亟需解决的新问题[2 ,3 ] . ...

通过特高压直流实现大型能源基地风、光、火电力大规模高效率安全外送研究

1

2014

... 我国能源赋存与消耗远距离呈逆向分布的格局,使得大容量长距离输电成为必然趋势[1 ] .为提高电力输送能力和系统动态稳定性,电力系统中加入了大量基于电力电子技术的新型灵活电力控制调节装置,其中包括串联补偿设备,使得由其引发的次同步振荡(Sub-synchronous oscillation,SSO)成为电气界亟需解决的新问题[2 ,3 ] . ...

电力系统新型振荡问题浅析

1

2018

... 我国能源赋存与消耗远距离呈逆向分布的格局,使得大容量长距离输电成为必然趋势[1 ] .为提高电力输送能力和系统动态稳定性,电力系统中加入了大量基于电力电子技术的新型灵活电力控制调节装置,其中包括串联补偿设备,使得由其引发的次同步振荡(Sub-synchronous oscillation,SSO)成为电气界亟需解决的新问题[2 ,3 ] . ...

电力系统新型振荡问题浅析

1

2018

... 我国能源赋存与消耗远距离呈逆向分布的格局,使得大容量长距离输电成为必然趋势[1 ] .为提高电力输送能力和系统动态稳定性,电力系统中加入了大量基于电力电子技术的新型灵活电力控制调节装置,其中包括串联补偿设备,使得由其引发的次同步振荡(Sub-synchronous oscillation,SSO)成为电气界亟需解决的新问题[2 ,3 ] . ...

新能源并网系统引发的复杂振荡问题及其对策研究

1

2017

... 我国能源赋存与消耗远距离呈逆向分布的格局,使得大容量长距离输电成为必然趋势[1 ] .为提高电力输送能力和系统动态稳定性,电力系统中加入了大量基于电力电子技术的新型灵活电力控制调节装置,其中包括串联补偿设备,使得由其引发的次同步振荡(Sub-synchronous oscillation,SSO)成为电气界亟需解决的新问题[2 ,3 ] . ...

新能源并网系统引发的复杂振荡问题及其对策研究

1

2017

... 我国能源赋存与消耗远距离呈逆向分布的格局,使得大容量长距离输电成为必然趋势[1 ] .为提高电力输送能力和系统动态稳定性,电力系统中加入了大量基于电力电子技术的新型灵活电力控制调节装置,其中包括串联补偿设备,使得由其引发的次同步振荡(Sub-synchronous oscillation,SSO)成为电气界亟需解决的新问题[2 ,3 ] . ...

ERCOT experience with sub-synchronous control interaction and proposed remediation

1

2012

... 2009年,美国ERCOT地区发生了一起双馈风电机组计划外停机事故,因故障切除了部分线路,使得输电线路串补度由50%提高至75%,导致风电场出现次同步振荡,引出了双馈风电机组变流器控制与串补线路电容之间的次同步控制相互作用(Sub-synchronous control interaction,SSCI)问题[4 ,5 ] .2012年,我国华北某风电场群也发生了多台双馈风电机组计划外停电事故,该风电场送出的500 kV线路装设有无功补偿装置,通过对现场相量测量单元及故障录波数据分析得到振荡频率为6~8 Hz,表明机组网侧电流中含有次同步频率分量.经过分析讨论,国际上大多数认为SSCI是导致双馈风电机组发生次同步振荡的主要原因[6 ,7 ,8 ] . ...

Sub-synchronous interaction in wind power plants-part II:An ercot case study

1

2012

... 2009年,美国ERCOT地区发生了一起双馈风电机组计划外停机事故,因故障切除了部分线路,使得输电线路串补度由50%提高至75%,导致风电场出现次同步振荡,引出了双馈风电机组变流器控制与串补线路电容之间的次同步控制相互作用(Sub-synchronous control interaction,SSCI)问题[4 ,5 ] .2012年,我国华北某风电场群也发生了多台双馈风电机组计划外停电事故,该风电场送出的500 kV线路装设有无功补偿装置,通过对现场相量测量单元及故障录波数据分析得到振荡频率为6~8 Hz,表明机组网侧电流中含有次同步频率分量.经过分析讨论,国际上大多数认为SSCI是导致双馈风电机组发生次同步振荡的主要原因[6 ,7 ,8 ] . ...

新能源电力系统次同步振荡问题研究综述

1

2017

... 2009年,美国ERCOT地区发生了一起双馈风电机组计划外停机事故,因故障切除了部分线路,使得输电线路串补度由50%提高至75%,导致风电场出现次同步振荡,引出了双馈风电机组变流器控制与串补线路电容之间的次同步控制相互作用(Sub-synchronous control interaction,SSCI)问题[4 ,5 ] .2012年,我国华北某风电场群也发生了多台双馈风电机组计划外停电事故,该风电场送出的500 kV线路装设有无功补偿装置,通过对现场相量测量单元及故障录波数据分析得到振荡频率为6~8 Hz,表明机组网侧电流中含有次同步频率分量.经过分析讨论,国际上大多数认为SSCI是导致双馈风电机组发生次同步振荡的主要原因[6 ,7 ,8 ] . ...

新能源电力系统次同步振荡问题研究综述

1

2017

... 2009年,美国ERCOT地区发生了一起双馈风电机组计划外停机事故,因故障切除了部分线路,使得输电线路串补度由50%提高至75%,导致风电场出现次同步振荡,引出了双馈风电机组变流器控制与串补线路电容之间的次同步控制相互作用(Sub-synchronous control interaction,SSCI)问题[4 ,5 ] .2012年,我国华北某风电场群也发生了多台双馈风电机组计划外停电事故,该风电场送出的500 kV线路装设有无功补偿装置,通过对现场相量测量单元及故障录波数据分析得到振荡频率为6~8 Hz,表明机组网侧电流中含有次同步频率分量.经过分析讨论,国际上大多数认为SSCI是导致双馈风电机组发生次同步振荡的主要原因[6 ,7 ,8 ] . ...

电力系统次同步谐振/振荡的形态分析

1

2017

... 2009年,美国ERCOT地区发生了一起双馈风电机组计划外停机事故,因故障切除了部分线路,使得输电线路串补度由50%提高至75%,导致风电场出现次同步振荡,引出了双馈风电机组变流器控制与串补线路电容之间的次同步控制相互作用(Sub-synchronous control interaction,SSCI)问题[4 ,5 ] .2012年,我国华北某风电场群也发生了多台双馈风电机组计划外停电事故,该风电场送出的500 kV线路装设有无功补偿装置,通过对现场相量测量单元及故障录波数据分析得到振荡频率为6~8 Hz,表明机组网侧电流中含有次同步频率分量.经过分析讨论,国际上大多数认为SSCI是导致双馈风电机组发生次同步振荡的主要原因[6 ,7 ,8 ] . ...

电力系统次同步谐振/振荡的形态分析

1

2017

... 2009年,美国ERCOT地区发生了一起双馈风电机组计划外停机事故,因故障切除了部分线路,使得输电线路串补度由50%提高至75%,导致风电场出现次同步振荡,引出了双馈风电机组变流器控制与串补线路电容之间的次同步控制相互作用(Sub-synchronous control interaction,SSCI)问题[4 ,5 ] .2012年,我国华北某风电场群也发生了多台双馈风电机组计划外停电事故,该风电场送出的500 kV线路装设有无功补偿装置,通过对现场相量测量单元及故障录波数据分析得到振荡频率为6~8 Hz,表明机组网侧电流中含有次同步频率分量.经过分析讨论,国际上大多数认为SSCI是导致双馈风电机组发生次同步振荡的主要原因[6 ,7 ,8 ] . ...

沽源风电场串补输电系统次同步谐振典型事件及影响因素分析

1

2017

... 2009年,美国ERCOT地区发生了一起双馈风电机组计划外停机事故,因故障切除了部分线路,使得输电线路串补度由50%提高至75%,导致风电场出现次同步振荡,引出了双馈风电机组变流器控制与串补线路电容之间的次同步控制相互作用(Sub-synchronous control interaction,SSCI)问题[4 ,5 ] .2012年,我国华北某风电场群也发生了多台双馈风电机组计划外停电事故,该风电场送出的500 kV线路装设有无功补偿装置,通过对现场相量测量单元及故障录波数据分析得到振荡频率为6~8 Hz,表明机组网侧电流中含有次同步频率分量.经过分析讨论,国际上大多数认为SSCI是导致双馈风电机组发生次同步振荡的主要原因[6 ,7 ,8 ] . ...

沽源风电场串补输电系统次同步谐振典型事件及影响因素分析

1

2017

... 2009年,美国ERCOT地区发生了一起双馈风电机组计划外停机事故,因故障切除了部分线路,使得输电线路串补度由50%提高至75%,导致风电场出现次同步振荡,引出了双馈风电机组变流器控制与串补线路电容之间的次同步控制相互作用(Sub-synchronous control interaction,SSCI)问题[4 ,5 ] .2012年,我国华北某风电场群也发生了多台双馈风电机组计划外停电事故,该风电场送出的500 kV线路装设有无功补偿装置,通过对现场相量测量单元及故障录波数据分析得到振荡频率为6~8 Hz,表明机组网侧电流中含有次同步频率分量.经过分析讨论,国际上大多数认为SSCI是导致双馈风电机组发生次同步振荡的主要原因[6 ,7 ,8 ] . ...

双馈风机串补输电系统次同步谐振影响因素及稳定区域分析

1

2015

... 研究表明,在相同的运行工况下,风速越低,线路串补度越高,系统发生次同步振荡的风险越大,稳定区域的面积越小.风机转子侧变流器电流内环增益变大,当系统发生次同步振荡时加剧了其负阻尼程度,稳定区域的面积也会减小[9 ,10 ,11 ,12 ,13 ] . ...

双馈风机串补输电系统次同步谐振影响因素及稳定区域分析

1

2015

... 研究表明,在相同的运行工况下,风速越低,线路串补度越高,系统发生次同步振荡的风险越大,稳定区域的面积越小.风机转子侧变流器电流内环增益变大,当系统发生次同步振荡时加剧了其负阻尼程度,稳定区域的面积也会减小[9 ,10 ,11 ,12 ,13 ] . ...

基于复转矩系数法的双馈风机次同步控制相互作用阻尼特性研究

1

2020

... 研究表明,在相同的运行工况下,风速越低,线路串补度越高,系统发生次同步振荡的风险越大,稳定区域的面积越小.风机转子侧变流器电流内环增益变大,当系统发生次同步振荡时加剧了其负阻尼程度,稳定区域的面积也会减小[9 ,10 ,11 ,12 ,13 ] . ...

基于复转矩系数法的双馈风机次同步控制相互作用阻尼特性研究

1

2020

... 研究表明,在相同的运行工况下,风速越低,线路串补度越高,系统发生次同步振荡的风险越大,稳定区域的面积越小.风机转子侧变流器电流内环增益变大,当系统发生次同步振荡时加剧了其负阻尼程度,稳定区域的面积也会减小[9 ,10 ,11 ,12 ,13 ] . ...

双馈风机转子侧变换器参数对次同步振荡的交互影响机理及其应用研究

1

2018

... 研究表明,在相同的运行工况下,风速越低,线路串补度越高,系统发生次同步振荡的风险越大,稳定区域的面积越小.风机转子侧变流器电流内环增益变大,当系统发生次同步振荡时加剧了其负阻尼程度,稳定区域的面积也会减小[9 ,10 ,11 ,12 ,13 ] . ...

双馈风机转子侧变换器参数对次同步振荡的交互影响机理及其应用研究

1

2018

... 研究表明,在相同的运行工况下,风速越低,线路串补度越高,系统发生次同步振荡的风险越大,稳定区域的面积越小.风机转子侧变流器电流内环增益变大,当系统发生次同步振荡时加剧了其负阻尼程度,稳定区域的面积也会减小[9 ,10 ,11 ,12 ,13 ] . ...

考虑励磁的DFIG静止坐标系输入阻抗的频域建模与时变特性研究

1

2018

... 研究表明,在相同的运行工况下,风速越低,线路串补度越高,系统发生次同步振荡的风险越大,稳定区域的面积越小.风机转子侧变流器电流内环增益变大,当系统发生次同步振荡时加剧了其负阻尼程度,稳定区域的面积也会减小[9 ,10 ,11 ,12 ,13 ] . ...

考虑励磁的DFIG静止坐标系输入阻抗的频域建模与时变特性研究

1

2018

... 研究表明,在相同的运行工况下,风速越低,线路串补度越高,系统发生次同步振荡的风险越大,稳定区域的面积越小.风机转子侧变流器电流内环增益变大,当系统发生次同步振荡时加剧了其负阻尼程度,稳定区域的面积也会减小[9 ,10 ,11 ,12 ,13 ] . ...

应用TCSC抑制电力系统次同步谐振的研究

1

2018

... 研究表明,在相同的运行工况下,风速越低,线路串补度越高,系统发生次同步振荡的风险越大,稳定区域的面积越小.风机转子侧变流器电流内环增益变大,当系统发生次同步振荡时加剧了其负阻尼程度,稳定区域的面积也会减小[9 ,10 ,11 ,12 ,13 ] . ...

应用TCSC抑制电力系统次同步谐振的研究

1

2018

... 研究表明,在相同的运行工况下,风速越低,线路串补度越高,系统发生次同步振荡的风险越大,稳定区域的面积越小.风机转子侧变流器电流内环增益变大,当系统发生次同步振荡时加剧了其负阻尼程度,稳定区域的面积也会减小[9 ,10 ,11 ,12 ,13 ] . ...

双馈风力发电机的次同步控制相互作用机理与特性研究

1

2013

... 文献[14 ]提出了经固定串补线路后,判定SSCI存在的条件并利用时域仿真法验证了风速、输电线路串补度以及转子侧变流器控制参数对SSCI的影响.文献[15 ]基于频域阻抗模型的阻抗分析法,提出了适用于系统次同步振荡稳定性分析的闭环极点稳定性判据,并基于闭环极点相对灵敏度分析法判断转子侧变流器控制参数对于次同步振荡的影响程度.文献[16 ]将双馈风机系统分为受控异步机系统和网侧换流器系统,分析了两个主要环节对次同步频率分量的动态响应.文献[17 ]通过在转子侧变流器中引入附加控制,产生一个与转速反相的附加转矩,为风电机组提供正阻尼.文献[18 ]提出了附加阻尼控制方法,附加控制信号跟踪次同步电流的变化,修正相应的输出电压,使得变流器在次同步振荡时表现为正阻尼,抑制谐振的发生.但是,在抑制次同步振荡的同时,也要保证当控制器参数发生变化时控制器的原有性能不受到影响.例如,减小转子侧变流器内环增益能够抑制风电机组中发生的次同步振荡,但是内环增益的减小会影响控制器的电流跟踪效果. ...

双馈风力发电机的次同步控制相互作用机理与特性研究

1

2013

... 文献[14 ]提出了经固定串补线路后,判定SSCI存在的条件并利用时域仿真法验证了风速、输电线路串补度以及转子侧变流器控制参数对SSCI的影响.文献[15 ]基于频域阻抗模型的阻抗分析法,提出了适用于系统次同步振荡稳定性分析的闭环极点稳定性判据,并基于闭环极点相对灵敏度分析法判断转子侧变流器控制参数对于次同步振荡的影响程度.文献[16 ]将双馈风机系统分为受控异步机系统和网侧换流器系统,分析了两个主要环节对次同步频率分量的动态响应.文献[17 ]通过在转子侧变流器中引入附加控制,产生一个与转速反相的附加转矩,为风电机组提供正阻尼.文献[18 ]提出了附加阻尼控制方法,附加控制信号跟踪次同步电流的变化,修正相应的输出电压,使得变流器在次同步振荡时表现为正阻尼,抑制谐振的发生.但是,在抑制次同步振荡的同时,也要保证当控制器参数发生变化时控制器的原有性能不受到影响.例如,减小转子侧变流器内环增益能够抑制风电机组中发生的次同步振荡,但是内环增益的减小会影响控制器的电流跟踪效果. ...

基于阻抗模型闭环极点的双馈风电系统次同步振荡稳定性分析

1

2020

... 文献[14 ]提出了经固定串补线路后,判定SSCI存在的条件并利用时域仿真法验证了风速、输电线路串补度以及转子侧变流器控制参数对SSCI的影响.文献[15 ]基于频域阻抗模型的阻抗分析法,提出了适用于系统次同步振荡稳定性分析的闭环极点稳定性判据,并基于闭环极点相对灵敏度分析法判断转子侧变流器控制参数对于次同步振荡的影响程度.文献[16 ]将双馈风机系统分为受控异步机系统和网侧换流器系统,分析了两个主要环节对次同步频率分量的动态响应.文献[17 ]通过在转子侧变流器中引入附加控制,产生一个与转速反相的附加转矩,为风电机组提供正阻尼.文献[18 ]提出了附加阻尼控制方法,附加控制信号跟踪次同步电流的变化,修正相应的输出电压,使得变流器在次同步振荡时表现为正阻尼,抑制谐振的发生.但是,在抑制次同步振荡的同时,也要保证当控制器参数发生变化时控制器的原有性能不受到影响.例如,减小转子侧变流器内环增益能够抑制风电机组中发生的次同步振荡,但是内环增益的减小会影响控制器的电流跟踪效果. ...

基于阻抗模型闭环极点的双馈风电系统次同步振荡稳定性分析

1

2020

... 文献[14 ]提出了经固定串补线路后,判定SSCI存在的条件并利用时域仿真法验证了风速、输电线路串补度以及转子侧变流器控制参数对SSCI的影响.文献[15 ]基于频域阻抗模型的阻抗分析法,提出了适用于系统次同步振荡稳定性分析的闭环极点稳定性判据,并基于闭环极点相对灵敏度分析法判断转子侧变流器控制参数对于次同步振荡的影响程度.文献[16 ]将双馈风机系统分为受控异步机系统和网侧换流器系统,分析了两个主要环节对次同步频率分量的动态响应.文献[17 ]通过在转子侧变流器中引入附加控制,产生一个与转速反相的附加转矩,为风电机组提供正阻尼.文献[18 ]提出了附加阻尼控制方法,附加控制信号跟踪次同步电流的变化,修正相应的输出电压,使得变流器在次同步振荡时表现为正阻尼,抑制谐振的发生.但是,在抑制次同步振荡的同时,也要保证当控制器参数发生变化时控制器的原有性能不受到影响.例如,减小转子侧变流器内环增益能够抑制风电机组中发生的次同步振荡,但是内环增益的减小会影响控制器的电流跟踪效果. ...

次同步扰动下的双馈风机系统多频率响应分析

1

2018

... 文献[14 ]提出了经固定串补线路后,判定SSCI存在的条件并利用时域仿真法验证了风速、输电线路串补度以及转子侧变流器控制参数对SSCI的影响.文献[15 ]基于频域阻抗模型的阻抗分析法,提出了适用于系统次同步振荡稳定性分析的闭环极点稳定性判据,并基于闭环极点相对灵敏度分析法判断转子侧变流器控制参数对于次同步振荡的影响程度.文献[16 ]将双馈风机系统分为受控异步机系统和网侧换流器系统,分析了两个主要环节对次同步频率分量的动态响应.文献[17 ]通过在转子侧变流器中引入附加控制,产生一个与转速反相的附加转矩,为风电机组提供正阻尼.文献[18 ]提出了附加阻尼控制方法,附加控制信号跟踪次同步电流的变化,修正相应的输出电压,使得变流器在次同步振荡时表现为正阻尼,抑制谐振的发生.但是,在抑制次同步振荡的同时,也要保证当控制器参数发生变化时控制器的原有性能不受到影响.例如,减小转子侧变流器内环增益能够抑制风电机组中发生的次同步振荡,但是内环增益的减小会影响控制器的电流跟踪效果. ...

次同步扰动下的双馈风机系统多频率响应分析

1

2018

... 文献[14 ]提出了经固定串补线路后,判定SSCI存在的条件并利用时域仿真法验证了风速、输电线路串补度以及转子侧变流器控制参数对SSCI的影响.文献[15 ]基于频域阻抗模型的阻抗分析法,提出了适用于系统次同步振荡稳定性分析的闭环极点稳定性判据,并基于闭环极点相对灵敏度分析法判断转子侧变流器控制参数对于次同步振荡的影响程度.文献[16 ]将双馈风机系统分为受控异步机系统和网侧换流器系统,分析了两个主要环节对次同步频率分量的动态响应.文献[17 ]通过在转子侧变流器中引入附加控制,产生一个与转速反相的附加转矩,为风电机组提供正阻尼.文献[18 ]提出了附加阻尼控制方法,附加控制信号跟踪次同步电流的变化,修正相应的输出电压,使得变流器在次同步振荡时表现为正阻尼,抑制谐振的发生.但是,在抑制次同步振荡的同时,也要保证当控制器参数发生变化时控制器的原有性能不受到影响.例如,减小转子侧变流器内环增益能够抑制风电机组中发生的次同步振荡,但是内环增益的减小会影响控制器的电流跟踪效果. ...

基于双馈风机转子侧变流器的次同步谐振抑制方法

1

2016

... 文献[14 ]提出了经固定串补线路后,判定SSCI存在的条件并利用时域仿真法验证了风速、输电线路串补度以及转子侧变流器控制参数对SSCI的影响.文献[15 ]基于频域阻抗模型的阻抗分析法,提出了适用于系统次同步振荡稳定性分析的闭环极点稳定性判据,并基于闭环极点相对灵敏度分析法判断转子侧变流器控制参数对于次同步振荡的影响程度.文献[16 ]将双馈风机系统分为受控异步机系统和网侧换流器系统,分析了两个主要环节对次同步频率分量的动态响应.文献[17 ]通过在转子侧变流器中引入附加控制,产生一个与转速反相的附加转矩,为风电机组提供正阻尼.文献[18 ]提出了附加阻尼控制方法,附加控制信号跟踪次同步电流的变化,修正相应的输出电压,使得变流器在次同步振荡时表现为正阻尼,抑制谐振的发生.但是,在抑制次同步振荡的同时,也要保证当控制器参数发生变化时控制器的原有性能不受到影响.例如,减小转子侧变流器内环增益能够抑制风电机组中发生的次同步振荡,但是内环增益的减小会影响控制器的电流跟踪效果. ...

基于双馈风机转子侧变流器的次同步谐振抑制方法

1

2016

... 文献[14 ]提出了经固定串补线路后,判定SSCI存在的条件并利用时域仿真法验证了风速、输电线路串补度以及转子侧变流器控制参数对SSCI的影响.文献[15 ]基于频域阻抗模型的阻抗分析法,提出了适用于系统次同步振荡稳定性分析的闭环极点稳定性判据,并基于闭环极点相对灵敏度分析法判断转子侧变流器控制参数对于次同步振荡的影响程度.文献[16 ]将双馈风机系统分为受控异步机系统和网侧换流器系统,分析了两个主要环节对次同步频率分量的动态响应.文献[17 ]通过在转子侧变流器中引入附加控制,产生一个与转速反相的附加转矩,为风电机组提供正阻尼.文献[18 ]提出了附加阻尼控制方法,附加控制信号跟踪次同步电流的变化,修正相应的输出电压,使得变流器在次同步振荡时表现为正阻尼,抑制谐振的发生.但是,在抑制次同步振荡的同时,也要保证当控制器参数发生变化时控制器的原有性能不受到影响.例如,减小转子侧变流器内环增益能够抑制风电机组中发生的次同步振荡,但是内环增益的减小会影响控制器的电流跟踪效果. ...

双馈风机-串补输电系统次同步谐振的附加阻尼控制

1

2016

... 文献[14 ]提出了经固定串补线路后,判定SSCI存在的条件并利用时域仿真法验证了风速、输电线路串补度以及转子侧变流器控制参数对SSCI的影响.文献[15 ]基于频域阻抗模型的阻抗分析法,提出了适用于系统次同步振荡稳定性分析的闭环极点稳定性判据,并基于闭环极点相对灵敏度分析法判断转子侧变流器控制参数对于次同步振荡的影响程度.文献[16 ]将双馈风机系统分为受控异步机系统和网侧换流器系统,分析了两个主要环节对次同步频率分量的动态响应.文献[17 ]通过在转子侧变流器中引入附加控制,产生一个与转速反相的附加转矩,为风电机组提供正阻尼.文献[18 ]提出了附加阻尼控制方法,附加控制信号跟踪次同步电流的变化,修正相应的输出电压,使得变流器在次同步振荡时表现为正阻尼,抑制谐振的发生.但是,在抑制次同步振荡的同时,也要保证当控制器参数发生变化时控制器的原有性能不受到影响.例如,减小转子侧变流器内环增益能够抑制风电机组中发生的次同步振荡,但是内环增益的减小会影响控制器的电流跟踪效果. ...

双馈风机-串补输电系统次同步谐振的附加阻尼控制

1

2016

... 文献[14 ]提出了经固定串补线路后,判定SSCI存在的条件并利用时域仿真法验证了风速、输电线路串补度以及转子侧变流器控制参数对SSCI的影响.文献[15 ]基于频域阻抗模型的阻抗分析法,提出了适用于系统次同步振荡稳定性分析的闭环极点稳定性判据,并基于闭环极点相对灵敏度分析法判断转子侧变流器控制参数对于次同步振荡的影响程度.文献[16 ]将双馈风机系统分为受控异步机系统和网侧换流器系统,分析了两个主要环节对次同步频率分量的动态响应.文献[17 ]通过在转子侧变流器中引入附加控制,产生一个与转速反相的附加转矩,为风电机组提供正阻尼.文献[18 ]提出了附加阻尼控制方法,附加控制信号跟踪次同步电流的变化,修正相应的输出电压,使得变流器在次同步振荡时表现为正阻尼,抑制谐振的发生.但是,在抑制次同步振荡的同时,也要保证当控制器参数发生变化时控制器的原有性能不受到影响.例如,减小转子侧变流器内环增益能够抑制风电机组中发生的次同步振荡,但是内环增益的减小会影响控制器的电流跟踪效果. ...

双馈型风力发电机组电气模型的建立与仿真研究

1

2019

... 将双馈风力发电机三相静止坐标系A -B -C 模型经过Park变换转换至两相旋转坐标系d -q 下,得到其电压方程为[19 ] ...

双馈型风力发电机组电气模型的建立与仿真研究

1

2019

... 将双馈风力发电机三相静止坐标系A -B -C 模型经过Park变换转换至两相旋转坐标系d -q 下,得到其电压方程为[19 ] ...

大规模双馈风电场次同步谐振的分析与抑制

1

2014

... 传统次同步振荡会引发汽轮机轴系扭振,危害到轴系的正常运行,导致大轴损坏.在双馈风电机组中发生的次同步振荡与输电线路的结构、风速以及转子侧和网侧变流器控制参数有关,与机械轴系扭振无关[20 ] .双馈风电机组产生次同步振荡的根本原因是输电线路中投入了串联补偿装置,由于与发电机轴系无关,电压和电流的振荡发散速度要比传统轴系的快. ...

大规模双馈风电场次同步谐振的分析与抑制

1

2014

... 传统次同步振荡会引发汽轮机轴系扭振,危害到轴系的正常运行,导致大轴损坏.在双馈风电机组中发生的次同步振荡与输电线路的结构、风速以及转子侧和网侧变流器控制参数有关,与机械轴系扭振无关[20 ] .双馈风电机组产生次同步振荡的根本原因是输电线路中投入了串联补偿装置,由于与发电机轴系无关,电压和电流的振荡发散速度要比传统轴系的快. ...