1 引言

目前,我国经济发展已达到新阶段,城市规模不断扩大,未来我国城市居民数量将持续增长,人口膨胀、交通拥挤、环境问题成为困扰城市持续发展的顽疾。城市轨道交通是解决大城市病的有效途径,为了解决日益激增的居民出行需求和日益严重的环境污染问题,很多城市正大力发展轨道交通事业,据中国城市轨道交通协会发布的数据,截止2019年底,中国内地(不含港澳台地区)已有40个城市开通城市轨道交通[1]。

作为一种方便快捷的交通工具,城市轨道交通具有速度快、安全性高、运载能力强、节能环保、准点舒适等特点,可以有效缓解城市交通的拥堵问题,在同等运力下,城市轨道交通的能耗也远远低于其他交通方式[2,3,4]。然而,由于总运量仍然较大,城市轨道交通的能耗总量仍然较高。据统计,列车的牵引供电通常占到了城市轨道交通总电能的一半以上,这直接关系到运营单位的运营成本。许多学者针对城市轨道交通总能耗大的问题提出了节能方法,文献[5,6]对运行轨迹进行了优化,文献[7,8]有效利用了再生制动能源,这些方法在一定程度上降低了城市轨道交通的总能耗,其不足是缺少试验数据作为理论支撑。文献[9,10]建立了能耗评价体系,并结合实测数据分析了城市轨道交通能耗特性,可供参考。还有学者建立城市轨道交通仿真系统,借助潮流计算手段可以得到系统能耗特性[11],但相比与实际结果,仍具有一定的误差,而且大多数能耗特性仿真分析集中于牵引能耗的计算[12,13],缺少对列车内部各子系统的能耗分析。

同时,列车在运行过程中会经历牵引、惰行和制动等多种工况,在评估供电区段和列车能耗的关系,在工况转换和线路变换时,列车速度和位置均会发生变化。而在评估供电区段能耗规律时,列车的位置和速度对评估结果具有很大的影响。本文采用多种速度传感器融合的方法,对列车的速度和里程进行了测试。本文选用的传感器主要有:① 转速计,对列车车轮对转轴的转速进行测量,受轮径的精确测量、车轮的打滑、空转影响;② 雷达,利用多普勒频移原理直接测量列车的速度,对传感器的要求较高,雷达波必须发射到刚体上;③ 惯性导航传感器,直接测量列车加速度和姿态,在计算速度和里程会存在较大的累计误差;④ 全球定位系统 (Global positioning system,GPS),对列车当前的经纬度进行直接测量,并以此推算出列车速度,采样率较低。

本文借助列车能耗测试装置,采取实际测量的手段,结合能耗和里程实测数据,提出列车能耗分析方法,揭示了列车运行过程各子系统的能耗行为,为进一步提出有效的节能方法和策略打下基础。

2 测试原理

2.1 能量流动规律

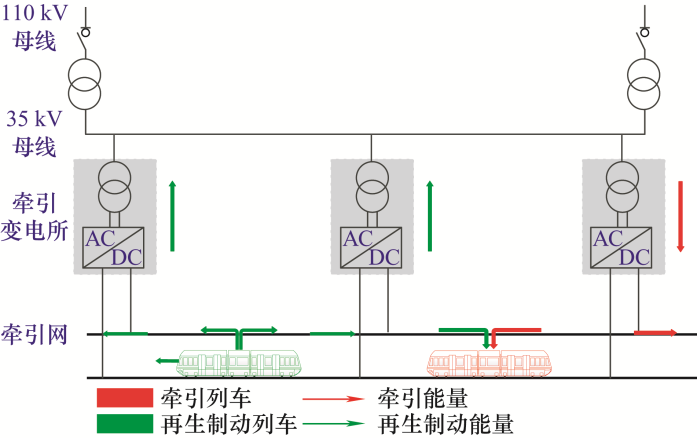

城市轨道交通的供电方式一般为直流供电,如图1所示,首先由发电厂或者城市电网区域变电所以高压(如110 kV)向主变电所供电,经过降压并在沿线结合牵引变电所的进线形成35 kV的中压环网,由环网供沿线设置的牵引变电所经降压整流为直流电(如1 500 V或750 V),从而对列车供电。

图1

由于导线与设备损耗的存在,电能在中间过程传递时会不断递减,列车在运行过程中主要存在牵引工况、再生制动工况和惰行工况[14]。

(1) 牵引工况。处于该工况时,列车会加速到目标速度,从牵引网上获取牵引能量并在列车的牵引子系统中转化成牵引力,并最终转化为动能供列车运行使用。同时,能量通过克服阻力做功消耗掉,阻力包括了气动阻力的基本阻力、坡道阻力、曲线阻力和隧道阻力。受电弓在取得牵引网上的能量后,在车载变压器中由泄露阻抗和磁化阻抗消耗掉一部分,一部分能量流到辅助子系统内,为乘客提供光照服务;一部分能量流到空调子系统,为乘客提供暖气、空调服务;剩余的能量则经过牵引变流器流入牵引子系统,在此电能被转化,以满足异步电动机的功率要求,同时,在换流环节绝缘栅双极性晶体管(Insulated gate bipolar transistor, IGBT)和二极管的导通损耗和开关损耗也会消耗一定的能量。然后,异步电动机将电能转换为机械能,这个过程损耗了部分能量,这些损耗包括定子损耗、转子损耗、磁心损耗、摩擦和克服空气阻力做功导致的损耗以及杂散负载损耗。最后,变速箱提供从异步电动机到车轮的速度和转矩转换,并用动力驱动列车。

(2) 再生制动工况。当处于该工况时,列车会将速度减少到零或很低,综合制动力(由基本阻力、附加空气制动力和再生制动力组成)会消耗动能。其中,当异步电动机作为发电机工作时,再生制动力会将消耗的能量返送回牵引网,异步电动机将机械能转化为电能。此外,再生制动力在流经各个装置时会因为损耗的原因,返送的能量也会有所损失。

(3) 惰行工况。该工况主要用于列车处于较低目标速度或者在牵引工况与再生制动工况之间的缓冲环节。通常在这种工况下列车和牵引网无直接能量交换,可以认为是没有任何牵引力的牵引工况,由于各种阻力做功,会导致列车动能的降低。因此,列车的速度会逐渐降低,在列车内亦无能量的流动,损耗趋近于零。

2.2 测试体系

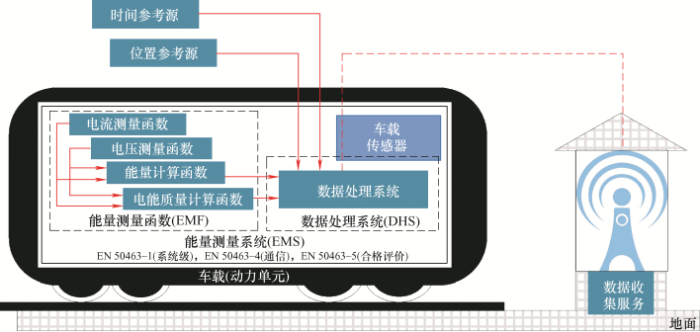

图2

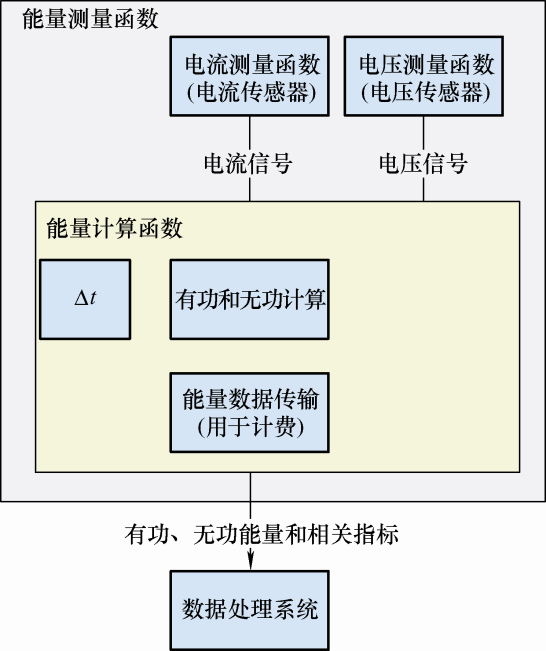

其中,EMF的功能组成如图3所示,首先能量计算函数接受从电压传感器和电流传感器的信号,通过能量计算函数,实现有功功率和无功功率的计算,最后将有功、无功能量及相关指标传输至DHS。

图3

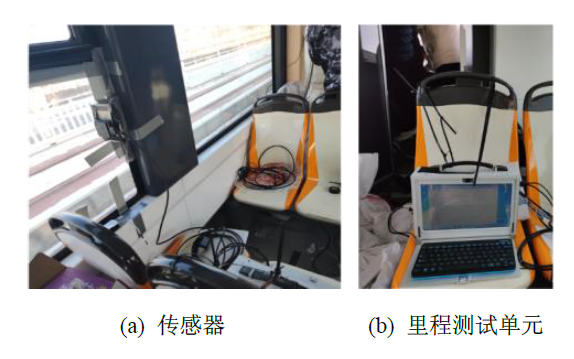

从图2可以看出,列车能耗测试包括以下测试内容:① 能耗测试,实现能耗指标不间断采集;② 时间校准,实时卫星对时,保证系统延时在可靠限度内;③ 里程测算,对列车所在位置和速度信息精确测量。对于②而言,可以通过精准对时工具实现,对①和③均需要特定的测试装置完成,下面将对①和③测试装置进行进一步介绍。

3 列车能耗测试单元

3.1 能耗测试单元

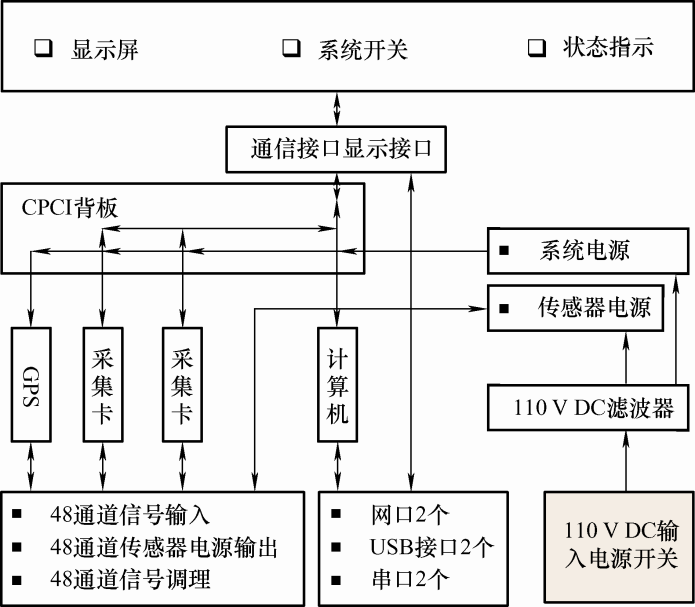

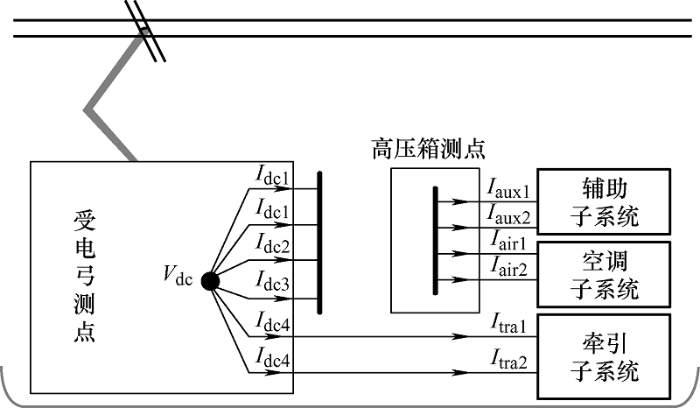

能耗测试单元的主要模块组成如图4所示,包括三大功能,即数据采集、信号调理与能耗计算。首先测试单元的48个通道可接收来自各测点的电压、电流信号,将信号转化为传感器的小电流信号,再经过信号调理板,实现信号调理、增益调节和自动校准等功能;然后再经过(Compact peripheral component interconnect,CPCI)采集卡实现模数转换,最后数据传递至中央处理单元进行运算、显示及通讯。值得注意的是,装置内共有两张采集卡,均由同一个恒温晶振提供时钟源,并受同一个GPS秒脉冲给定时间戳信号。

图4

对于直流供电方式(如地铁、有轨电车等)的列车来说,能耗计算公式为

式中,$W$表示列车的耗电量;$T$表示列车运营周期;$U(t)$表示实时直流电压;$I(t)$表示实时直流电流;$N$表示采样点总数;$\Delta t$表示采样间隔。

每公里的列车耗电量计算公式为

式中,$L$为列车运行公里数。

3.2 测点布置

一般情况下,能耗测试监测点的确认需要根据监测任务的具体情况,以实地勘察为主,以设计图纸和其他描述文件为辅,需要确认被测电气量所处的位置和电气特性。测点信息的确认将影响到测试单元的通道数量、测试单元的台数及安放位置、传感器的安放位置及绝缘要求和防潮要求、传感器信号连接到测试单元的电缆长度等。本文中所列举的测试任务的测点布置情况见第5节。

4 列车里程测试装置

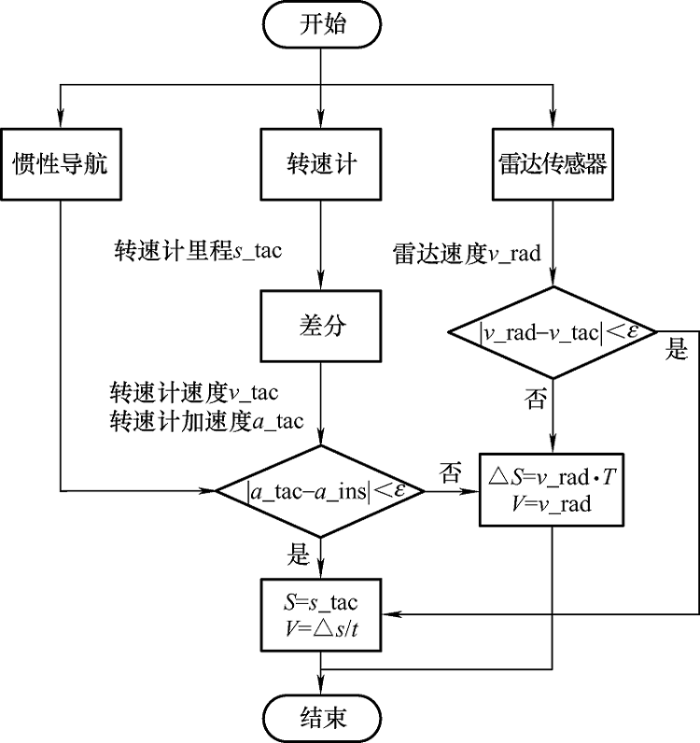

单一的里程测试传感器由于自身测量原理的制约测试效果不是很优,采用多传感器融合可以利用各自的优势形成一种协同工作机制,通过主控板处理最终发挥整体最优的测量效果。图5给出一种里程融合方案,采用转速计、雷达传感器和惯性导航构成一组里程测试单元,转速计用于获取列车真实速度,雷达传感器用于检测转速计是否正常,当转速计正常时,使用转速计测量的轮周转动距离作为列车里程值,将里程的差分作为列车速度值,否则使用雷达传感器的测量结果,使用雷达传感器测量的速度作为列车速度值,进一步对列车里程值累加。在此测试单元里,用惯性导航测量的加速度值来判断转速计是否正常。

图5

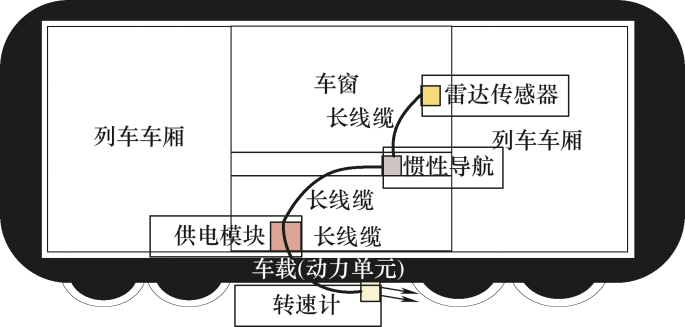

上面提出的方法对三种传感模块以及对应的电源模块的布置均有要求,既要考虑到列车的实际运行环境,确保在复杂天气条件和速度等级下能够正常工作,又要考虑模块的安装位置,使信号的测量效果最优,图6为考虑实际运行情况的里程测试单元布置剖面图。

图6

其中,转速计要靠近转轴安装,最佳方案是将转速计固定在转向架上面,使其与转轴时钟保持相对静止的角度和位置,确保检测信号不丢失。如果不能在转向架上找到安装点位,则将其安装到相对转轴就近的车体上。为了防止车轮打滑引起的测速误差,转速计应当安装到探测被动轮的位置上。

为简化布线,雷达传感器和惯性导航固定在一起,确保顶面安装与车体水平面保持一致,底面与水平面的夹角在60°附近,在保证测量范围的同时能够提高测量精度。同时,将其安装在车底靠外侧,保证在列车行进过程中雷达波能命中有效目标。

供电模块就近固定在车厢内部合适的位置,通过长线缆与传感器接口连接,必须确保固定牢靠,向传感器持续稳定优质供电。

5 测试案例分析

表1 传感器测点布置

| 测试项目 | 信号采集 | 额定值 | 测点位置 | 测点数量/个 | 线径/mm2 |

|---|---|---|---|---|---|

| 列车总能耗 | 网侧电压Vdc | DC750 V | 车顶 | 1 | 169 |

| 网侧电流Idc1 | DC450 A | 车顶受电弓旁 | 2 | 120 | |

| 网侧电流Idc2 | DC200 A | 车顶受电弓旁 | 1 | 50 | |

| 网侧电流Idc3 | DC200 A | 车顶受电弓旁 | 1 | 95 | |

| 网侧电流Idc4 | DC400 A | 车顶受电弓旁 | 2 | 150 | |

| 牵引子系统能耗 | 网侧电压Vdc | DC750 V | 车顶 | 1 | 169 |

| 牵引子系统电流Itra | DC400 A | 车顶受电弓旁 | 2 | 150 | |

| 辅助子系统能耗 | 网侧电压Vdc | DC750 V | 车顶 | 1 | 169 |

| 辅助子系统电流Iaux | DC100 A | 车顶高压箱内 | 2 | 16 | |

| 空调子系统能耗 | 网侧电压Vdc | DC750 V | 车顶 | 1 | 169 |

| 空调子系统电流Iair | DC50 A | 车顶高压箱内 | 2 | 6 |

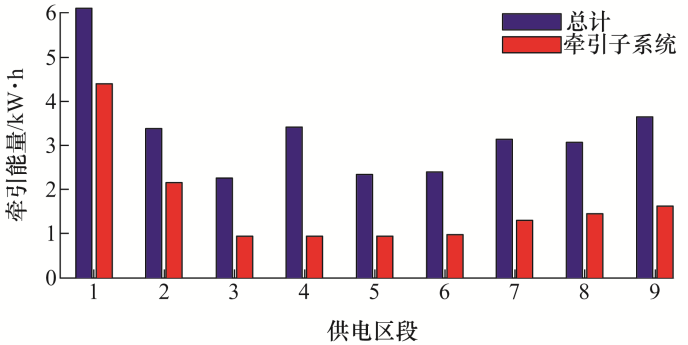

图7

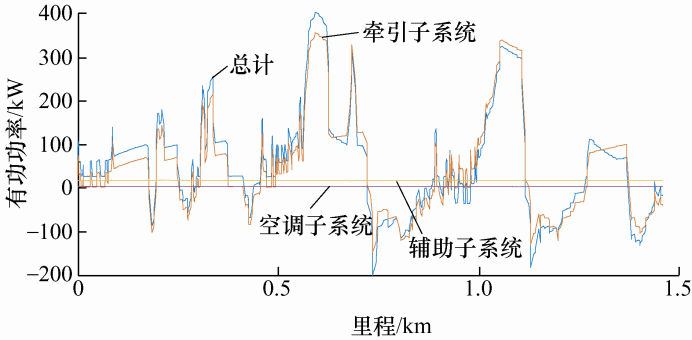

图8

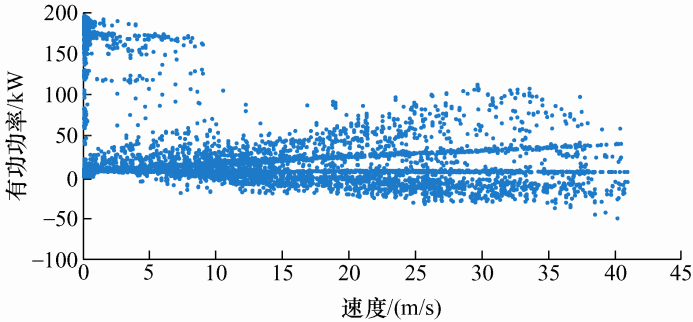

图9

表2 测试数据 (kW·h)

| 供电区段 | 运行时长/s | 受电弓 | 牵引子系统 | 辅助子系统 | 空调子系统 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 牵引能量 | 回馈能量 | 牵引能量 | 回馈能量 | 牵引能量 | 牵引能量 | |||||||

| 1 | 282.9 | 6.112 | 1.101 | 4.396 | 1.173 | 1.345 | 0.585 | |||||

| 2 | 172.7 | 3.389 | 0.327 | 2.152 | 0.538 | 0.821 | 0.014 | |||||

| 3 | 137.4 | 2.252 | 0.604 | 0.944 | 0.834 | 0.652 | 0.011 | |||||

| 4 | 222.7 | 3.398 | 0.084 | 0.961 | 0.252 | 1.056 | 0.398 | |||||

| 5 | 121.9 | 2.344 | 0.355 | 0.953 | 0.559 | 0.576 | 0.275 | |||||

| 6 | 115.3 | 2.397 | 0.358 | 1.002 | 0.550 | 0.547 | 0.221 | |||||

| 7 | 180.8 | 3.114 | 0.543 | 1.286 | 0.713 | 0.797 | 0.014 | |||||

| 8 | 168.7 | 3.062 | 0.659 | 1.443 | 0.905 | 0.774 | 0.014 | |||||

| 9 | 203.8 | 3.645 | 0.350 | 1.638 | 0.521 | 0.937 | 0.216 | |||||

| 总计 | 1 606.2 | 29.713 | 4.381 | 14.775 | 6.045 | 7.505 | 1.748 | |||||

图10

图11

图12

测试结果表明,牵引子系统能耗与试验车工况有关,试验车在刚起动时,会向牵引网获取电能,表现在有功功率呈正值且呈增大趋势,随着试验车不断加速,向牵引网获取的电能将达到峰值,之后便保持匀速运行或适量减速,表现在有功功率不再增加或降低,在即将停站时,试验车会再生制动,发送能量给牵引网,表现在有功功率呈负值,若在区段行进过程中存在限速,试验车则会不断加减速,表现在有功功率在正负值间转换;辅助子系统与空调子系统受列车的运行状态影响不大,在测试过程中基本呈定值,与试验车内灯光、暖气、空调等用电设备的自身功耗有关。

试验车在处于低速运行状态(0~10 km/h)时,总受电量有两种模式。第一种模式是缓慢起动模式,列车运行速度越高,空气阻力越大,空气阻力随速度呈几何级数增长。在牵引负荷一定的情况下,运行速度越高,牵引功率和能耗大幅度提高。第二种模式是处于满功率起动,列车功率一直处于峰值状态(800 kW左右);在试验车处于中速运行状态(10~30 km/h)时,总能量的变化裕度与低速运行状态第一种模式类似;在试验车处于中高速运行状态(30~40 km/h)时,总能量的变化裕度随速度的增加而减小,这是因为试验车在中高速运行状态下为保证行车安全会保持速度降低,从而减少了牵引能耗吸收。

6 结论

通过构建列车能耗测试体系,利用能耗测试单元和里程测试单元可实现对列车能耗测试与评估。测试分析表明如下结论。

(1) 本文提出的列车能耗测试装置能真实有效地反映列车吸收能量与用电子系统消耗能量特性,但就测试精度而言,本文给出的案例由于传感器量程选取较大,导致用电子系统能耗测量偏小,系统损耗偏大,可以选择换用更高精度的电压/电流传感器进行测量。

(2) 通过对比供电区段内不同里程、速度对列车运行能耗的影响,真实还原列车在一个供电区段内运行状态的变化规律,为分析列车牵引重量、运行速度、线路坡度等因素对列车能耗影响规律打下铺垫。

(3) 后续研究将更加深入完善能耗测试体系,利用无线网络传输技术搭建分布式能耗测试系统,实现更便捷、更准确的列车能耗测试。

参考文献

城市轨道交通:驱动大城市的可持续未来——世界领先城市轨道交通企业可持续发展实践案例探析

[J].

Urban rail transit: Driving the sustainable future of big cities——A case study of the sustainable development of the world’s leading urban rail transit enterprises

[J].

多级协调式高速铁路能量管理系统

[J].

Multi-level coordinated energy management system for high-speed railway

[J].

城市轨道交通系统运营能耗研究与节能优化

[D].

Study on energy consumption and energy saving optimization of urban rail transit system operation

[D].

城市轨道交通能耗特性分析及评价指标研究

[J].

Study on energy consumption characteristics and evaluation indicators of urban rail transit

[J].

Energy-saving operation of an electric train at multiple service section based on sensitivity analysis of energy consumption to running time

[C]// 2012 15th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS),Sapporo,

Train operation traction energy calculation and saving in urban rail transit system

[C]// 2012 Second International Conference on Instrumentation,Measurement,Computer,Communication and Control,Harbin,

中速磁浮列车试验线地面牵引系统

[J].

DOI:10.11985/2018.05.007

URL

[本文引用: 1]

新型中速磁浮列车采用基于Halbach磁体的长定子永磁直线同步电机牵引系统,具有能耗低、爬坡能力强及转弯半径小等优点。在时速150~250km的交通系统中具有广阔的应用前景。本文主要介绍中速磁浮列车试验线牵引系统研制及试验情况,包括中速磁浮列车结构特点、地面牵引系统原理及组成、试验线测试结果等。

The applied research of ground traction system about magnetically levitated train with medium speed

[J].

DOI:10.11985/2018.05.007

URL

[本文引用: 1]

新型中速磁浮列车采用基于Halbach磁体的长定子永磁直线同步电机牵引系统,具有能耗低、爬坡能力强及转弯半径小等优点。在时速150~250km的交通系统中具有广阔的应用前景。本文主要介绍中速磁浮列车试验线牵引系统研制及试验情况,包括中速磁浮列车结构特点、地面牵引系统原理及组成、试验线测试结果等。

轨道交通用初级永磁型直线电机电磁特性分析

[J].

DOI:10.11985/2018.05.001

URL

[本文引用: 1]

直线感应电机应用于轨道交通驱动系统,存在功率因数低、效率低的问题,本文提出了一种新型结构初级永磁型直线电机,该电机采用短初级(动子侧)、长次级(定子侧)结构,电机的电枢绕组和永磁体均安装于初级,次级仅为凸极磁阻结构。该种电机不仅具有常规直线感应电机结构简单和非黏着直接驱动等优点,且功率因数和效率等性能指标优良。论文首先详细介绍了该种电机的结构特点和运行机理,利用等效磁路法推导了该电机的气隙磁通密度方程和同步速方程;然后设计了一台12/8极的初级永磁型直线电机,借助应用有限元软件,进行了参数化建模和磁场分析,得到了次级极弧系数对磁场调制能力的影响规律;接着分析了电机的气隙磁场,得到了绕组反电动势波形图和气隙磁密傅里叶分解图形;最后,研究了电机静态特性,得到了次级结构对定位力的影响,电流大小对静态电磁推力的影响。仿真结果证明了电磁设计方案的合理性,为轨道交通直线驱动电机的研究提供了有价值的参考。

Electromagnetic characteristics analysis of primary permanent magnet linear motor for rail transit

[J].

DOI:10.11985/2018.05.001

URL

[本文引用: 1]

直线感应电机应用于轨道交通驱动系统,存在功率因数低、效率低的问题,本文提出了一种新型结构初级永磁型直线电机,该电机采用短初级(动子侧)、长次级(定子侧)结构,电机的电枢绕组和永磁体均安装于初级,次级仅为凸极磁阻结构。该种电机不仅具有常规直线感应电机结构简单和非黏着直接驱动等优点,且功率因数和效率等性能指标优良。论文首先详细介绍了该种电机的结构特点和运行机理,利用等效磁路法推导了该电机的气隙磁通密度方程和同步速方程;然后设计了一台12/8极的初级永磁型直线电机,借助应用有限元软件,进行了参数化建模和磁场分析,得到了次级极弧系数对磁场调制能力的影响规律;接着分析了电机的气隙磁场,得到了绕组反电动势波形图和气隙磁密傅里叶分解图形;最后,研究了电机静态特性,得到了次级结构对定位力的影响,电流大小对静态电磁推力的影响。仿真结果证明了电磁设计方案的合理性,为轨道交通直线驱动电机的研究提供了有价值的参考。

有限元分析在接触网空气受流特性方面的研究

[J].

Study on finite element analysis of air flow characteristics in catenary

[J].

An integrated optimization model of metro energy consumption based on regenerative energy and passenger transfer

[J].DOI:10.1016/j.apenergy.2020.114770 URL [本文引用: 1]

轨道交通能耗影响因素分析及能耗评价体系的建立

[J].轨道交通能源消耗总量逐年攀升,节能减排成为其面临的一个重要问题.正确地分析和认识轨道交通能耗影响因素,对轨道交通系统的运行和节能有重要的作用.在分析轨道交通能耗影响因素的基础上,按照轨道交通能耗指标的要求,建立轨道交通能耗指标体系,以及指标体系的结构框架.

Analysis of factors affecting energy consumption of rail transit and establishment of energy consumption evaluation system

[J].轨道交通能源消耗总量逐年攀升,节能减排成为其面临的一个重要问题.正确地分析和认识轨道交通能耗影响因素,对轨道交通系统的运行和节能有重要的作用.在分析轨道交通能耗影响因素的基础上,按照轨道交通能耗指标的要求,建立轨道交通能耗指标体系,以及指标体系的结构框架.

城市轨道交通供电系统仿真

[D].

Simulation of urban rail transit power supply system

[D].

基于动态客流的城市轨道交通列车牵引能耗仿真及优化

[D].

Simulation and optimization of urban rail transit train traction energy consumption based on dynamic passenger flow

[D].

城市轨道交通列车运行能耗优化及仿真

[D].

Energy consumption optimization and simulation of urban rail transit train operation

[D].

列车属性对城市轨道交通牵引能耗的影响及列车用能效率评价

[J].

The influence of train attributes on urban rail transit traction energy consumption and the evaluation of train energy efficiency

[J].