1 引言

电力系统在全世界范围内正在加速转型,即电力系统转型(Power system transformation,PST),推动这一转变的主要有3个因素。首先是因为丰富的风能和太阳能资源可在技术上实现低成本利用。其次是分布式能源的发展,包括屋顶光伏电站和智能运输工具(例如电动车和智能应用设备等)。最后是数字化的普及,从发电到用户贯穿整个电力系统,从而带来了降低成本和提高性能的新机会。

PST是能源革命的必然需要。我国能源革命的主要目标将是以可再生能源逐步替代化石能源,实现可再生能源等清洁能源在一次能源生产和消费中占更大份额,推动能源转型,建设清洁低碳、安全高效的新一代能源系统。当前,我国的能源体系已开始从传统的煤炭能源逐步向低碳能源发展。由于电力系统与可再生能源的生产、输送和消费密切相关,电力系统在保证能源转型核心指标的实现方面具有关键作用,因此,必须在技术发展和创新的基础上,大力推动电力系统转型,建设作为新一代能源系统核心的新一代电力系统[1]。

可再生能源比例的增高使得灵活性调节服务的需求增多。在许多情况下,电力系统的灵活性是政策制定者和系统规划人员需要考虑的一个日益重要的话题,这是由日常运营中间歇性可再生能源(Variable renewable energy,VRE)的整合以及高影响事件的强度和频率不断增加所驱动的。缺乏系统灵活性会降低电力系统的弹性,或由于可变可再生能源的减少导致大量清洁电力的损失。

国际能源署(International energy agency,IEA)认为灵活柔性是未来电力系统的基石。全球经验表明,PST需要协调整个电力生产和消费价值链的行动,以促进更清洁、更可靠、更有弹性和更经济的电力系统。可以采取一些干预措施来支持PST,并促进电力系统灵活性日益重要的特点[2]。

国家电网公司前董事长舒印彪提出:灵活柔性,是指系统具有强大的适应性和抗干扰能力,新能源消纳水平显著提升。储能、虚拟同步机、大功率电力电子器件、柔性输电等新技术、新设备广泛应用,系统的灵活性和适应性显著提升。源随荷动、荷随网动,源网荷实现联动,电网运行的弹性显著增强[3]。

清华大学教授鲁宗相等[4]提出:灵活性的定义是在所关注时间尺度的有功平衡中,电力系统通过优化调配各类可用资源,以一定的成本适应发电、电网及其负荷随机变化的能力。灵活性的关键要素是灵活性支撑平台、灵活性资源、灵活性需求、灵活性平衡。灵活性的五个特征是方向性、多时空特性、状态相依性、双向转化性、概率特性。

本文针对电力系统在“源-网-荷”三个环节的灵活柔性进行了技术层面的需求分析,进而凝练识别出新一代电力系统灵活柔性特征关键技术,并对这些关键技术的发展进行简要阐述和发展展望。

2 新一代电力系统灵活柔性技术需求

需求分析的方法是从源、网、荷3个方向,通过分析识别出新一代电力系统的灵活协调特征需求的关键技术。

2.1 新能源波动性带来的新技术需求

在“源”侧,随着我国发电行业战略转型和电源结构调整,新能源电力的装机容量增长势头迅猛。风电并网装机容量10年增长了100倍,光伏5年增长了100倍,截至2018年底,风、光发电装机容量3.59亿kW,占全部发电装机容量的18.9%,已经成为我国第三大主力电源,位居世界第一。

国家能源发展“十三五”规划提出,2020 年,实现全国风电装机2.2 亿kW 以上,太阳能发电装机1.1 亿kW 以上。截至2017 年末,我国仅光电装机容量为1.75 亿kW,同比增加34.6%,其总量已大大超出国家能源发展“十三五”规划中提出的目标。

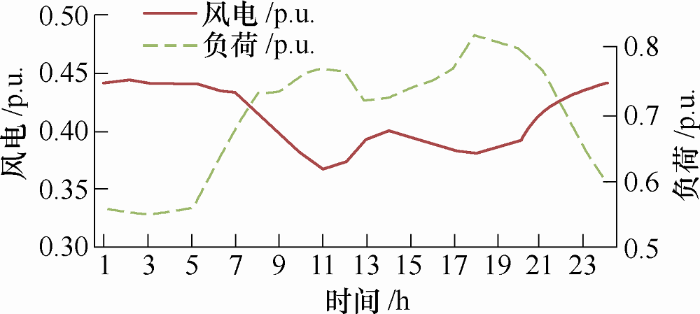

新能源发电同电网负荷表现出比较强的反调峰特征,以风电为例,如图1所示,风电大发时间段,负荷需求往往处于低位。由于新能源发电具有的这些反调峰特性、间歇性和随机性,风力发电和光伏发电的快速发展也对灵活调节电源技术提出了更高的要求。

图1

从国内外新能源电力消纳的情况来看,随着新能源发电比例的增加,电源结构要相应的进行优化调整,与新能源装机同步增加其60%以上的灵活调节电源是必须的。所谓灵活调节电源主要包括抽水蓄能机组、调峰深度和调频调压性能满足系统安全要求的煤电、燃机、太阳能光热发电机组等。根据具体的系统环境,可以采取一些低成本的措施,以可靠和符合成本效益的方式弥补风力和太阳能发电量波动的问题。

周孝信院士基于2030年全国新能源电力发展预测,按照集中与分布并举、东西部协调开发的原则发展风电与光电;预计东中部地区用电负荷按4%递增,主要由跨区直流输入+本区域能源电力平衡;西部地区负荷按5%递增,新能源装机首先满足本区域负荷增长需求,求得2030年各区域新能源装机情况[5]。

通过周院士数据来分析电源灵活性需求。华东电网新能源装机占比由2017年底的10%提高到2030年的30%,达1.7亿kW,需要新增灵活性电源0.8亿kW,共需约1亿kW灵活调节电源与新能源装机互补运行;馈入直流容量共1亿kW,非同步功率将达到用电负荷50%左右。

西北电网新能源装机占比由2017年底的32.8%提高到2030年的55%,达到2.2亿kW,需要新增0.8亿kW,共需约1.3亿kW灵活调节电源与新能源机组互补运行。送出直流功率1亿kW,非同步功率将达到总发电功率的50%左右。

根据上述技术需求分析,识别对应关键技术为灵活电源关键技术。

2.2 电网传输复杂性带来的新技术需求

在“网”侧,全球应对气候变化要求的日益提升及能源供给安全形势的日趋严峻,迫切需要构建更为智能、清洁、高效、可靠的输电网络,这也已经成为世界各国电力行业发展的共同目标,这意味着电网传输的复杂性将大为增加,2018年度国家电网公司电网投资规模已经达到4 889亿元,该公司2019年电网投资更是将首次突破5 000亿。

新一代电力系统中将会有大量的电力电子设备增加电网的复杂性。仅以直流输电工程为例,截至2016年末,我国有29项直流输电工程运行,其中包括7项特高压直流、4项背靠背直流、4项柔性直流(VSC-HVDC)[1]。2017年还建成了锡盟至泰州、酒泉至湖南、晋北至南京、扎鲁特至青州等特高压直流工程。单说华东电网,至2019年年底,灵绍、锡泰、雁淮、准皖特高压直流陆续投产,华东特高压直流规模达到7回,馈入华东的直流共11回,总规模约7 000万kW。随着直流送电规模的增大和单回特高压输电容量的提高,接受外部来电的比例持续提高,华东电网“强直弱交”特性更趋显著,系统调频能力下降,频率稳定问题突出,安全运行面临严峻挑战[6]。

另一方面,可再生能源例如风能、光伏发电规模日益扩大,但是这些可再生能源的分布地区一般较为分散,离用电区较远,并且其规模较小,因而将其投入传统的输电方式中费用较高,不经济。同时,海岛或者海上钻探平台、孤立小岛等一些无源负荷,由于其发电装置都是本地发电,该装置比较昂贵,不经济,且会造成一些环境污染。另外,大城市负荷的用电密度高,且增速快,因而怎样利用有限的输电线路高效地输送更多电能的问题日益突出。上述问题迫切需要采用更加灵活、环保和经济的输电方式来解决[7]。

电源和负荷都需要通过电网进行相互作用,这就要求电网必须具备柔性开放的接入能力和灵活的调节能力[8]。

输电技术的发展经历了从直流到交流,再到交直流共存的技术演变。尤其中国的能源资源与需求呈逆向分布,必须发展输电能力更强、效率更高的输电技术,同时还需要解决由此引起的潮流控制、系统振荡以及电压稳定性等问题。

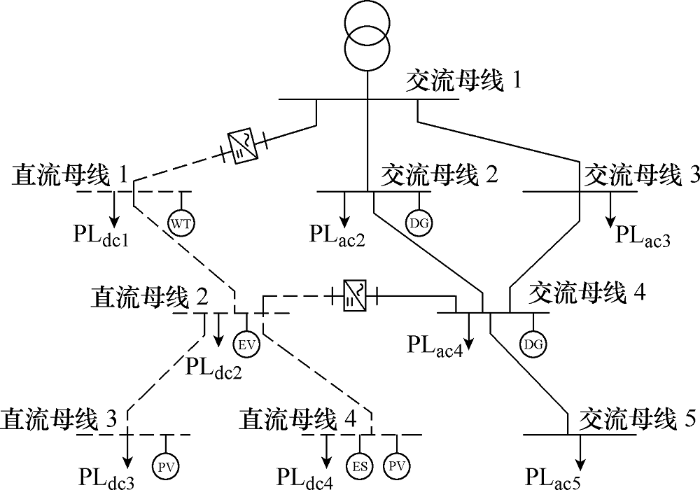

图2

另外,随着全球能源互联网理念的提出,构建跨国-跨洲的全球能源互联网需要更高电压等级、更大输送容量的柔性直流输电技术,大容量、抗高应力特高压柔直换流阀研制非常必要。

根据上述需求分析,识别对应关键技术为柔性输配电关键技术。

2.3 多样性负荷带来的新技术需求

在“荷”侧,能源终端利用主要分为工业、建筑物、交通运输三个领域,其分布因各国地理条件和产业构成而异。对正处于工业化阶段的中国,工业约占50%,建筑物不到30%,交通10%多一点;未来则将随着工业化的完成而与目前OECD国家(世界)的比例趋同(工业能源消费比例降低、交通能源消费比例增加)[5]。

随着大量的电动汽车(2018年全国纯电动车销售98.4万辆,截至2018年底纯电动汽车保有量达211万辆)、采暖(主要受益于电采暖用电量突飞猛进,2018年1~11月全国全社会用电量6.22万亿kW时,同比增长8.47%)等新型负荷接入配电网,配电网的负荷类型也随之变化,负荷需求增加。但原有配电网的规划没有考虑大量新型负荷和分布式电源接入的影响[9]。近年来,随着经济不断发展和社会用电需求的增长,电网最大负荷利用小时数不断下降,尖峰负荷问题日益突出在此过程中,配电网的建设运行负担也在急剧加重,由尖峰负荷引起的设备利用率低下、资产浪费等问题亟待解决;新型负荷的出现也对配电网的运行控制提出新的要求[10]。

新一代电力系统需要综合利用全网各种可控资源,减小大功率冲击下的频率波动,降低稳定破坏风险,保障电网安全运行。因此,有必要通过新增可中断负荷就地按频率切除功能实现电网频率稳定控制水平的整体提升。

电动汽车(Electric vehicles,EVs)充电行为随机性较大,大量电动汽车接入配电网对现有电力系统的安全与经济运行也带来较大挑战。若对电动汽车的充电行为不加以控制,将会导致负荷峰值增加、供电设备过载、电能质量恶化,从而严重威胁到电力系统的安全稳定运行。如何优化规模化电动汽车的充电,以规避其大规模充电对电网运行造成的不利影响,成为了亟需解决的关键问题[11]。

图3

清洁取暖是直接关系民生的重大问题,党和国家领导人对此高度重视。2016年12月21日,习总书记强调:“推进北方地区冬季清洁取暖,关系北方地区广大群众温暖过冬,关系雾霾天能不能减少,是能源生产和消费革命、农村生活方式革命的重要内容。”[12]而因此战略所产生的大量取暖电力负荷,对现有电网供电方式方法也提出了巨大挑战。传统清洁取暖热源的清洁替代路径,主要是将天然气、电能、非电可再生能源等清洁能源独立或耦合应用替代传统热源,这种替代既包括热源的新建、也包括热源的改造。这些清洁取暖技术的局限性,导致了推动清洁取暖工作困难重重,社会经济效益不够显著。

根据上述需求分析,识别对应关键技术为智能用电关键技术。

3 新一代电力系统灵活柔性关键技术

未来电网将综合各种先进技术和智能化手段,对电网进行主动的监视、分析、预警、辅助决策和自愈控制,辅助调度员应对电网可能出现的各种扰动,为电源和负荷的友好互动提供强有力的技术支撑。形成“源网荷互动”的良好局面,仍需要有支撑系统灵活柔性的一系列关键技术。

3.1 “源”——灵活电源关键技术

灵活调节电源的主要作用和运行方式。

(1) 新能源装机互补运行并具有深度调峰能力,风电和光电大发季节和时段,灵活调节电源为新能源机组让出足够的发电量空间,风力小或阴雨天替代新能源机组发电。

(2) 灵活调节电源在各种情况下,都要为系统安全运行提供必要的频率、电压响应和转动惯量,短路容量支撑等系统辅助服务。

(3) 新型储能系统也不能完全替代灵活调节电源在保障系统安全方面的作用。

依据灵活电源的作用,在灵活电源方面,重点提炼出虚拟同步机技术、风光水储等互补发电系统、火电厂灵活改造、多能源系统等关键技术。

(1) 虚拟同步机技术。

传统电力系统由同步发电机主导,其自身惯性和阻尼对系统的稳定运行具有重要作用,同时,在励磁、调速器等控制环节的作用下,能够较方便地进行频率和电压调节。然而目前大多数新能源发电通过电力电子接口电路接入电网。随着新能源发电渗透率的提高,电力电子逆变接口低惯性、无阻尼等特点将对系统的稳定运行产生负面影响。

受传统电力系统运行的启发,有人提出了虚拟同步发电机(Virtual synchronous generator,VSG)的思想,通过对逆变器的合理控制,可以使逆变电源具有同步发电机的优良特性。现有文献中基于该思想所提出的逆变电源并网技术有不同的名称,例如VISMA、VSG、VSM、Synchronverter等,本文统一归为VSG范畴。VSG使新能源发电能够以类似同步发电机的方式接入电网,提高了电网对新能源的消纳能力,因此,在以新能源的大量接入为特点的新一代电网中,VSG技术有广阔的应用前景。

(2) 风光水储等互补发电系统。

目前关于新能源的调度研究主要集中在单一新能源并网的优化调度,通过调整火电机组的功率输出来应对新能源的波动,随着新能源装机比例的增加,这些调节方式将变得困难。风力发电,光伏发电和水电具有自然互补的特点,利用它们的互补特性可提高电网消纳新能源的能力[13]。

(3) 火电灵活性改造。

随着波动性可再生能源的发电比例不断提高,发电机组的运行模式从承担基本负荷逐渐转为在中间和峰值负荷运行,负荷变化频繁。火电机组的运行目标从追求高效节能转变为注重提升机组的灵活性、机组深度调峰及快速启停能力。这也是我国未来煤电机组运行的发展趋势。

我国火电机组的深度调峰能力相比世界领先水平差距较大,但这也说明我国火电机组灵活性提升潜力巨大。通过加强国内外技术交流和合作,选择适合的示范电厂进行改造试验,预计我国火电机组通过灵活性改造,将使热电机组最低运行负荷达到40%~50%额定负荷,纯凝机组最低运行负荷达到30%~35%额定负荷[14]。

(4) 多能源系统。

我国的能源综合利用效率38%左右,跟发达国家70%差距很大,所以能源只有综合利用,有一个综合转化的地方,效率才是最高的,单一能源效率一定不会高的。

不过能源供应侧方面已经打破了不同能源品种单独规划设计、独立运行的传统模式,能源开发利用形式呈现出从单一能源向多元集成系统发展的态势,更多的是将天然气分布式冷热电联供、分布式光伏、分散式风电、地源热泵等多种能源综合起来一体化利用。能源各环节耦合方面,“源-网-荷-储-用”能源多供应环节之间的生产协同、管廊协同、需求协同以及生产和消费间的强互动,实现多元能源互补互济、协调优化[13]。

3.2 “网”——柔性输配电关键技术

灵活交直流输电系统的广泛应用将为现代电网的安全、经济、可靠和优质运行提供有效的手段,静止无功补偿器(STATCOM)、统一潮流控制器(UPFC)、基于电压源换流器的高压直流输电(VSC-HVDC)装置等先进电力电子装置具有快速调整有功、无功功率的能力,能够灵活调节和动态优化电网潮流分布,提升电网运行的可控性和弹性。

依据电力电子在电力系统中的应用,在柔性输配电方面,重点提炼出柔性直流输电、灵活交流输电、交直流混联电网等关键技术。

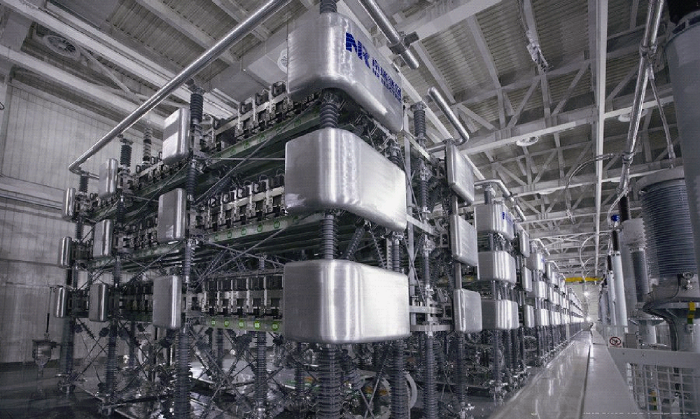

(1) 柔性直流输电。

随着电力电子技术的进步,柔性直流作为新一代直流输电技术,可使当前交直流输电技术面临的诸多问题迎刃而解,为输电方式变革和构建未来电网提供了崭新的解决方案,以其有功无功独立调节、无源供电能力以及易于构建直流电网等特点,越来越受到人们的关注。同时,可关断器件、直流电缆等设备技术水平的不断提高,有效提升了柔性直流的输送容量,使柔性直流输电成为电网可采用的主要输电方式之一。可以预见,随着未来可再生能源接入和电网升级改造等需求,世界范围内的柔性直流输电应用将会获得日益广阔的发展。

图4

柔性直流技术的快速进步,推动了其在风电并网、电网互联等场合的广泛应用,而市场的发展又反过来推动了技术水平的提升。大型风电场群、城市负荷、电网互联等应用场合对柔性直流输电输送容量提出更高要求。多端柔性直流输电和在其基础上发展的直流电网是柔性直流输电技术当前主要的发展方向之一,也是柔性直流输电技术未来主要应用领域。长距离架空线柔性直流输电技术柔性直流输电技术在架空线作为传输线路的应用情况同样有着广泛的应用前景。

(2) 灵活交流输电。

灵活交流输电(FACTS)技术的快速发展和应用也是电力工业近几十年来最为突出的成果之一,为现代电网的建设与发展做出了巨大贡献。

图5

随着电力电子技术的快速发展,FACTS技术的发展方向逐渐从SVC、可控串联补偿器、可控并联电抗器等基于半控型器件的设备,转向功能更强大、更灵活、响应速度更快的基于全控型器件的静止同步补偿器、统一潮流控制器等设备。随着电力电子技术的不断发展,尤其是随着STATCOM和UPFC等基于全控型器件的柔性交流设备技术水平的不断提高,柔性交流输电系统的输送能力和系统稳定性及可控性将会得到进一步提升。

(3) 交直流混联配电网。

当前交直流混联配电网套用了输电网的思路。负荷容量与设备容量比值较低,设备利用率低。采用分散式电力电子设备组网,设备多,占地面积较大。联结变压器及直流断路器增加投资和占地,这使本已紧张的配电网用地更加捉襟见肘;需要分别配置控制和保护装置;分立设备间的通信也要占用通信资源。侧重发挥直流电网便于控制、输送能力强的优势。电压等级的兼容性有限。没有充分响应交流配电网所面临的核心挑战,对于直流电网易于光伏、储能装置及各类直流负荷的接入,减少功率变换环节的优势挖掘不够。

针对交直流混联配电网面临的核心问题,有专家学者提出了全新的基于柔性变电站的交直流配电网技术。柔性变电站将分散的电力电子设备高度集成,具备交直流多类型接口;具备潮流控制、新能源电源即插即用、定制化供电等功能,满足电网灵活高效运行、新能源发电、多元负荷等要求[15]。随着容量的增大和电压等级的提高,柔性变电站在电力系统中可发挥能源路由器的作用,在分布式与集中式新能源柔性接入、用户多元化供用电、交直流混合联网、枢纽电站控制等方面有重要的应用前景。

3.3 “荷”——智能用电关键技术

IEA建模分析中国PST得出结论:“激活需求侧和有针对性地使用储能对于中国电力系统加速转型至关重要。建模结果表明,利用数字化带来的先进灵活性措施(如智能电动汽车充电、需求侧响应和储能)可以支持在2035年无需任何实质性的VRE缩减的情况下,可靠地整合极高比例的新能源可变发电量,同时减少电力系统运营成本在2%~11%之间。其他清洁能源技术,如核能和碳捕获和储存,也受益于这些措施的存在,增加了利用率。此外,这些措施的部署减少了对新化石能源高达300 GW的投资需求,占2035年SDS化石能源发电总装机容量的30%。”[2]

结合国际能源署的研究成果,在智能用电方面,本文重点提炼出虚拟电厂技术、电动汽车车网协调和电蓄热清洁供暖等关键技术。

(1) 虚拟电厂技术。

在新能源电力系统下,DR资源既可以作为一类虚拟发电机组与常规电源共同参与调度计划,也能够为系统提供所需要的各种辅助服务,例如:调频、旋转备用等。基于不同的调控机制及实现手段,DR对于新能源电力系统运行的贡献作用存在着显著差异[16]。

(2) 电动汽车“车网协调”技术。

由于可再生能源自然的不连续性会引起发电的波动,迫切需要其他能源(如电池能量存储系统)进行补偿,以平滑可再生能源的自然可变性,保证电网频率的稳定并抑制由反向功率流引起的电压上升。而与此同时,电动汽车也不能随意地、毫无管理地接入到电网中,这是因为如果电网正处于峰值负荷需求,大量汽车的充电要求必然会对电网产生极其严重的影响[17]。

基于分时共享的社区充电系统是日前兴起的一种“车网协调”技术,能够解决社区对充电桩扩容、接纳屋顶光伏和用户侧储能等问题。

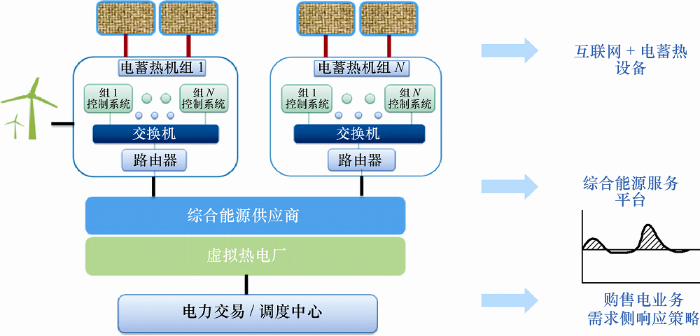

(3) 互联网+电蓄热清洁供暖技术。

互联网+电蓄热的清洁供暖技术是指:风力发电、太阳能发电等清洁能源充当热源主力,这些清洁能源通过能源互联网调节控制策略根据供给侧和需求侧曲线实时跟踪消纳。各类热用户联入能源站,从热负荷的角色转变为能源互联网的绿色能源节点,通过信息物理系统融合技术,受控于能源互联网需求侧响应控制策略参与对电力网的调峰调频,作为各个能源系统的稳定性控制手段。同时,若在较大热用户处增设电蓄热设备,还能够使得热负荷获得对日负荷曲线的削峰填谷,平抑电力需求等虚拟电厂具备的重要功能[12]。该方案一方面能够大量消纳风电等清洁能源,帮助解决弃风弃光等问题,另一方面还具有良好的经济收益。

图6

4 结论

通过新一代电力系统灵活柔性特征的需求分析,识别出相关“源-网-荷”的关键技术十余项,通过这些关键技术的现状和发展趋势分析表明,大量灵活柔性技术的研究和相关工程的建设,将极大推动电力系统自身的创新、协调、绿色、开放、共享发展,进而助力能源革命。

参考文献

能源转型中我国新一代电力系统的技术特征

[J].

Technology features of the new generation power system in China

[J].

中国电力系统转型-优化运行和先进灵活性方案的效益评估

[R].

China power system transformation — Assessing the benefit of optimised operations and advanced flexibility options

[R].

高比例可再生能源并网的电力系统灵活性评价与平衡机理

[J].

Flexibility evaluation and supply/demand balance principle of power system with high-penetration renewable electricity

[J].

我国新一代能源系统战略研究

[R].

Strategic research on new generation of energy system in China

[R].

适应特高压电网运行的江苏源网荷毫秒级精准切负荷系统深化建设

[J].

Deepening construction of Jiangsu source-network-load millisecond-level precise load control system suitable for UHV power grid operation

[J].

柔性直流输电技术综述

[J].

Overview of flexible DC transmission technology

[J].

智能电网“源—网—荷”互动运行控制概念及研究框架

[J].开放互动是智能电网的重要特征之一。现有的互动研究主要集中在源网协调和互动用电等局部方面,缺乏对未来电源、电网、负荷复杂互动环境下电网运行控制的整体思考和系统性研究。文中提出“源-网-荷”互动的概念并讨论了互动内涵,认为电源、负荷与电网三者之间应进行协调互动以提高电网功率动态平衡能力。在分析实现“源-网-荷”互动面临的挑战的基础上,提出了智能电网“源-网-荷”互动运行控制的研究框架,包括基础理论、复杂互动特性分析、复杂互动行为建模、互动能力辨识、电网互动安全运行分析理论与方法、柔性互动协调控制策略与技术等6个方向,并结合需求对各个研究方向进行了概括和展望。

Concept and research framework of smart grid “Source-Grid- Load” interactive operation and control

[J].开放互动是智能电网的重要特征之一。现有的互动研究主要集中在源网协调和互动用电等局部方面,缺乏对未来电源、电网、负荷复杂互动环境下电网运行控制的整体思考和系统性研究。文中提出“源-网-荷”互动的概念并讨论了互动内涵,认为电源、负荷与电网三者之间应进行协调互动以提高电网功率动态平衡能力。在分析实现“源-网-荷”互动面临的挑战的基础上,提出了智能电网“源-网-荷”互动运行控制的研究框架,包括基础理论、复杂互动特性分析、复杂互动行为建模、互动能力辨识、电网互动安全运行分析理论与方法、柔性互动协调控制策略与技术等6个方向,并结合需求对各个研究方向进行了概括和展望。

新型负荷及分布式电源接入配网承载能力综合评估

[J].

Comprehensive evaluation of carrying capacity in distribution network with new load and distributed generation

[J].

主动配电网规划中的负荷预测与发电预测

[J].

DOI:10.13334/j.0258-8013.pcsee.2014.19.002

Magsci

[本文引用: 1]

负荷预测和发电预测是配电网规划中的关键环节,是变电站、网架规划重要计算依据。考虑主动配电网下新型负荷和分布式电源接入等因素,提出适用于主动配电网的概率型负荷预测和发电预测方法。首先全面分析了主动配电网的负荷分类,提出含友好负荷的整体负荷预测方法;其次构建主动配电网分布式电源装机容量及分布预测模型,考虑分布式电源出力的概率特性,进而提出分布式电源可信出力预测方法;最后以负荷预测和发电预测结果为基础,分析了新型负荷和分布式电源对主动配电网规划的影响。

Load and power forecasting in active distribution network planning

[J].

DOI:10.13334/j.0258-8013.pcsee.2014.19.002

Magsci

[本文引用: 1]

负荷预测和发电预测是配电网规划中的关键环节,是变电站、网架规划重要计算依据。考虑主动配电网下新型负荷和分布式电源接入等因素,提出适用于主动配电网的概率型负荷预测和发电预测方法。首先全面分析了主动配电网的负荷分类,提出含友好负荷的整体负荷预测方法;其次构建主动配电网分布式电源装机容量及分布预测模型,考虑分布式电源出力的概率特性,进而提出分布式电源可信出力预测方法;最后以负荷预测和发电预测结果为基础,分析了新型负荷和分布式电源对主动配电网规划的影响。

含大规模电动汽车接入的主动配电网多目标优化调度方法

[J].

Multi-objective optimization scheduling method for active distribution network with large scale electric vehicles

[J].

能源互联网引领清洁取暖技术变革

[J].

Energy internet leads technological changes of clean heating

[J].

含风—光—水—储互补电力系统的优化调度研究

[J].

Optimal scheduling of hybrid wind-photovoltaic-hydro-pumped storage power system

[J].

火电机组灵活性改造形势及技术应用

[J].

Flexibility reform situation and technical application of thermal power units

[J].

基于柔性变电站的交直流配电网技术研究与工程实践

[J].

Research and project practice on AC and DC distribution network based on flexible substations

[J].

新能源电力系统中需求侧响应关键问题及未来研究展望

[J].

Key issues and research prospects for demand-side response in alternate electrical power systems with renewable energy source

[J].