1 引言

目前国内外发电设备制造企业仍普遍采用定子线圈绝缘介质损耗因数测试来监控绝缘系统的连续性和整体性[5],即确认绝缘系统内部是否含有气隙、分层、劣化、裂纹、杂质等。标准方面,欧洲广泛采用IEC 60894标准,美洲对IEEE Std 286的认可度较高,而我国多年来将JB/T 7608作为发电机单支定子线圈介质损耗因数测试的技术基础。

JB/T 7608明确规定了成型线圈介质损耗因数测试电极为真三电极(即保护间隙为绝缘体),要求线圈低电阻防晕层必须临时断开,测试完成后保护间隙处绝缘表面采用低阻漆进行恢复处理。该工艺不仅增加了操作复杂性,也影响了线圈绝缘结构与防晕结构的连续性和整体性,甚至可能引起防晕系统在运行过程中的逐渐劣化。

针对介质损耗因数真三电极测试方法的不足,国外大型发电设备制造企业已采用铜丝缠绕、金属板把合、不断开保护间隙等多种绝缘系统测试方法,而国内制造企业仍普遍采用人工铝箔包裹+布带扎紧+保护间隙断开的传统方式,因此迫切需要开发出一种可适应不同条件和规格的、不断开低阻层的、可匹配多通道智能化测试的、满足工程测试精度的测试方法。

本文基于线圈电气结构分析和相应的电路模型,对定子线圈介质损耗因数测试影响因数进行了仿真计算,获得了分段式测试电极的间距和电极间体积电阻率对介质损耗因数的影响程度,提出了定子线圈绝缘介质损耗因数分段式伪三电极测试方法。

2 测试线路和电路模型分析

2.1 全部测试线路分析

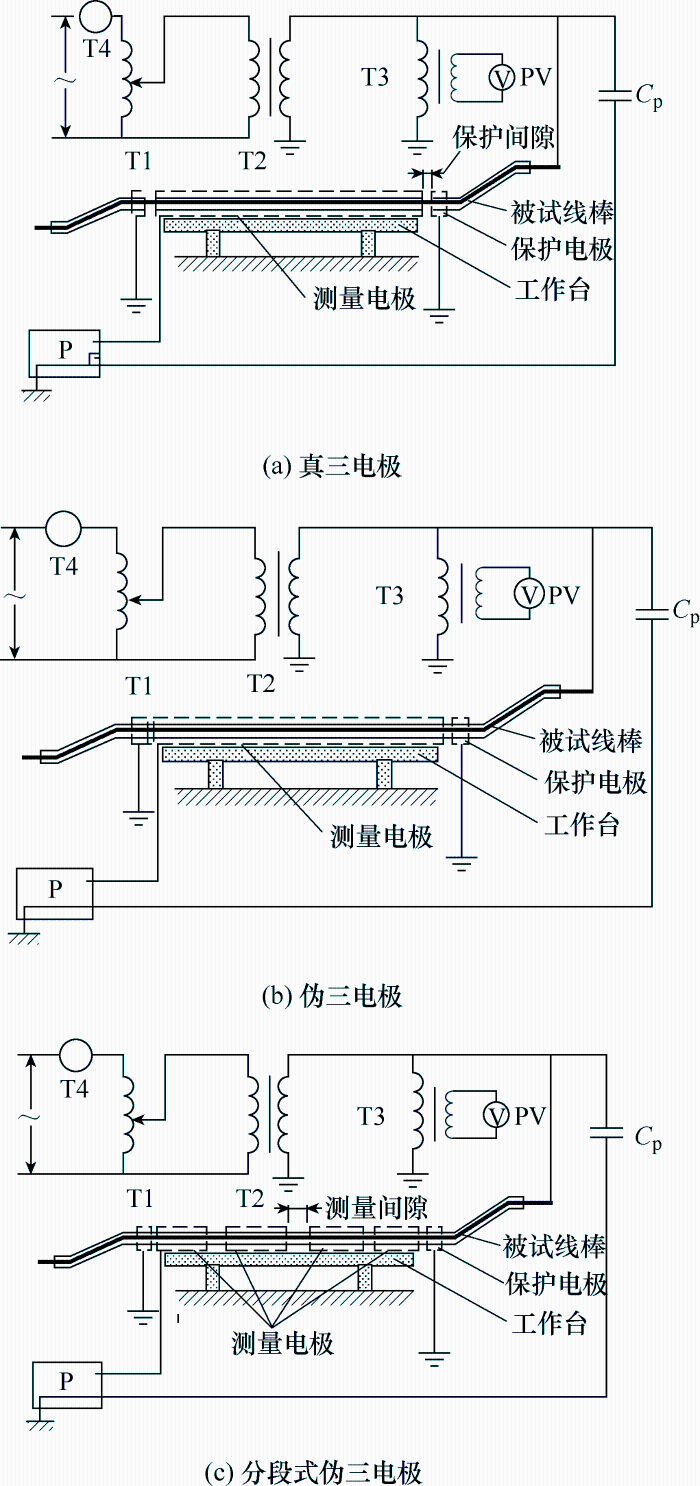

单支成型线圈绝缘介质损耗三种测试方法全线路如图1a~1c所示。

图1

由图1可知,真三电极法和伪三电极法的测试线路非常接近,主要区别在于真三电极法的保护间隙为绝缘层(即线圈主绝缘),而伪三电极法的保护间隙为线圈绝缘表面的半导体层。伪三电极法和分段式伪三电极法的区别主要在于测量电极的布置方式。

2.2 局部线路分析

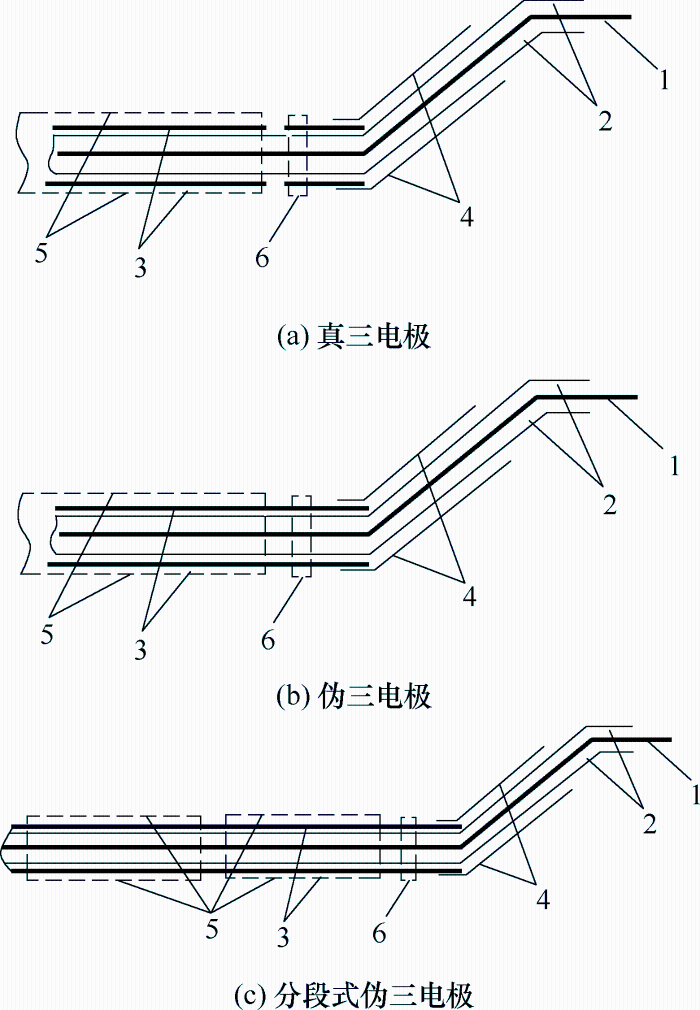

单支成型线圈绝缘介质损耗三种测试方法的局部线路如图2a~2c所示。

图2

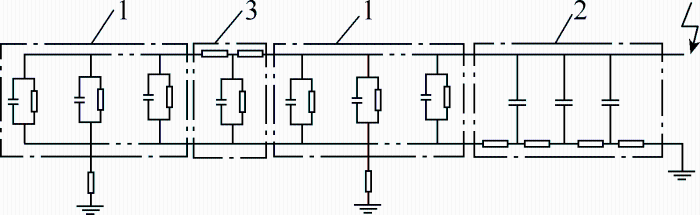

2.3 测量系统等效电路分析

图3

图3

测量电极和保护间隙的分布式电路图

1—线圈绝缘本身介质损耗 2—由保护间隙表面电位引起的附加介质损耗 3—由测量电极之间间隙表面电位引起的附加介质损耗

基于以上电路分析,线圈绝缘在测试介质损耗时,其测试值包括线圈绝缘自身的介质损耗(第一部分)、由测量电极与保护电极之间的保护间隙表面电位引起的附加介质损耗(第二部分)、由相邻测量电极之间的间隙表面电位引起的附加介质损耗(第三部分)。

式中,C1为第一部分的等效电容;C2为第二部分的等效电容;C3为第三部分的等效电容;tanδ1为第一部分的介质损耗因数;tanδ2为第二部分的介质损耗因数;tanδ3为第三部分的介质损耗因数。

3 数值计算与仿真分析

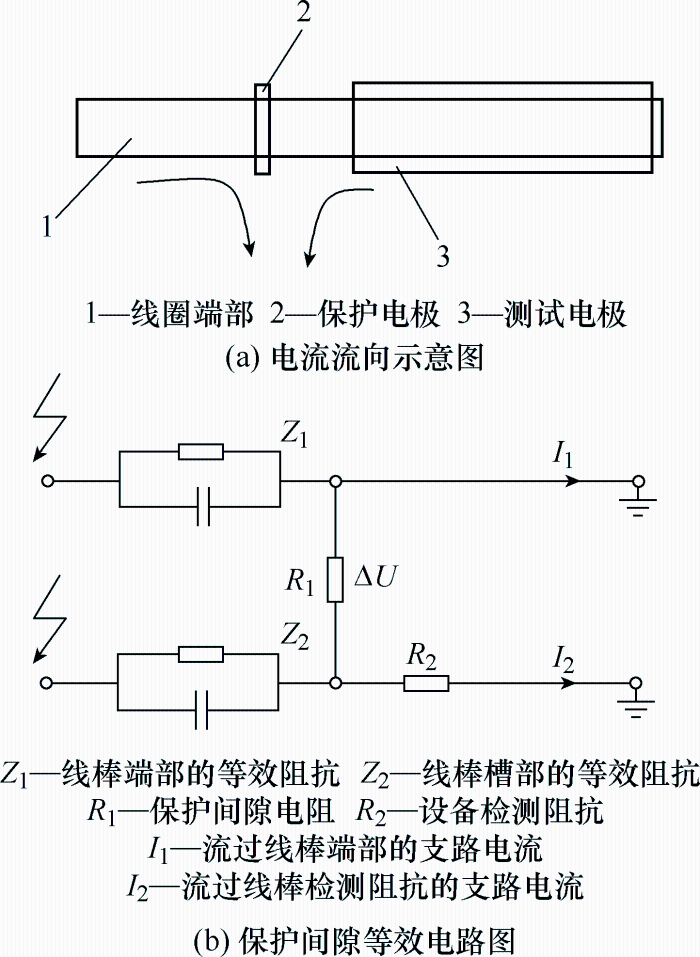

3.1 保护间隙附加损耗数值分析

图4

因此,低电阻防晕层断开的真三电极测试系统可以真实测量线棒主绝缘的介质损耗数值而大大降低附加损耗的影响。

3.2 测量电极间隙附加损耗仿真分析

3.2.1 仿真模型

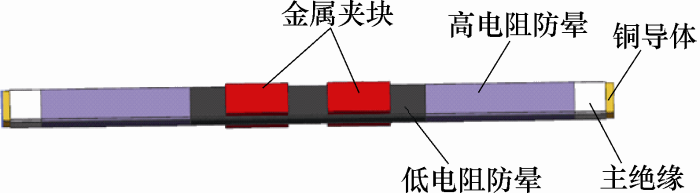

三维可视化仿真模型如图5所示。

图5

3.2.2 仿真云图

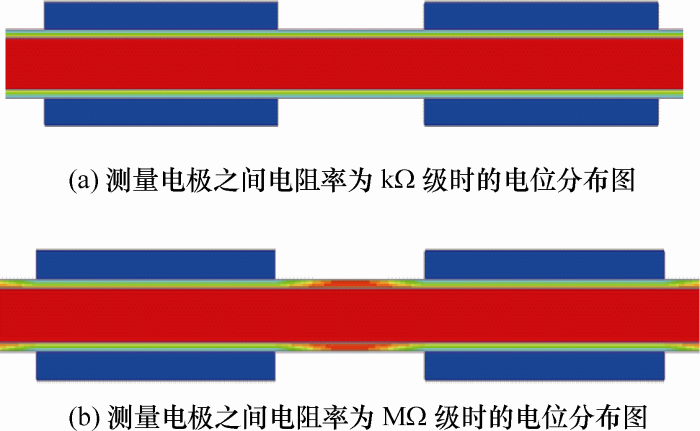

将定子线圈三维分段式模型导入电场仿真计算软件进行计算,设定线圈铜导体外施交流电压13.8 kV且金属夹块接地时,相邻测量电极之间主绝缘表面涂层的电阻率对主绝缘内部电位分布的影响如图6所示。

图6

3.2.3 影响因素分析

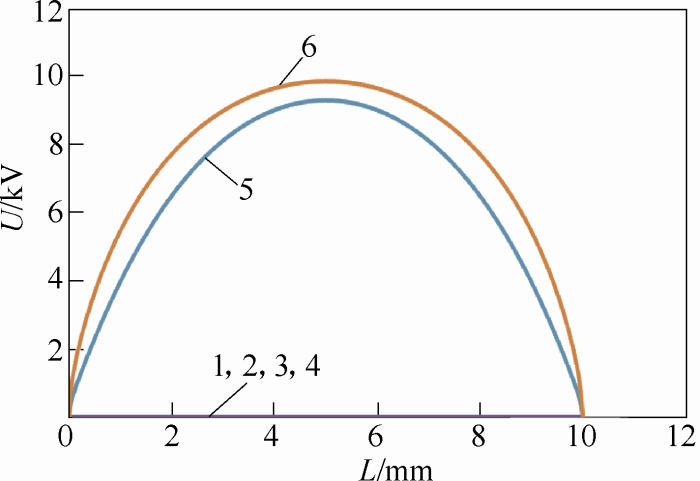

以相邻测量电极之间的间隙为10 mm为例,在相邻测量电极之间主绝缘表面涂层取不同电阻率Rv条件下,间隙表面电位U沿间隙长度L方向的分布如图7所示。图中,曲线1~6分别为电阻率0.1 Ω、10 Ω、103 Ω、105 Ω、107 Ω、109 Ω时间隙表面电位U沿间隙长度L方向的分布曲线。曲线1~4基本相同且几乎与横坐标重合。

图7

由图7可知,测量电极间隙中间部位的线圈表面电位最高,该电位随电阻率Rv的增大而急剧增加,特别是曲线1~4与曲线5~6的表面电位差异很大。即相邻测量电极之间的间隙电阻率越高,则表面电位越高,引起的附加损耗就越大。

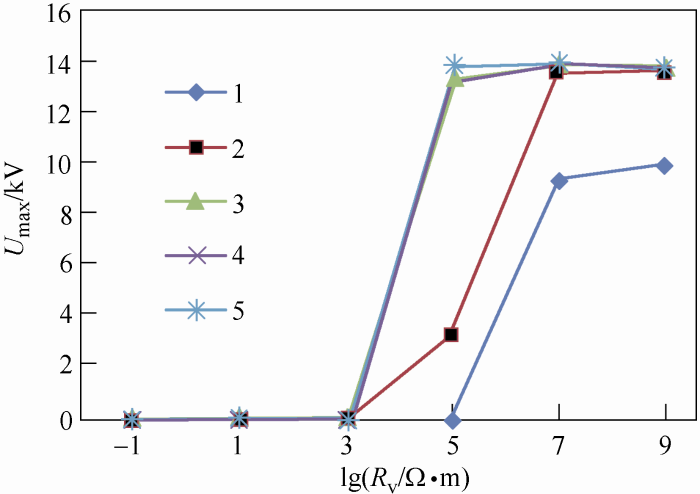

在不同电阻率Rv和间隙长度L的条件下,间隙表面最高电位Umax的分布如图8所示。曲线1~5分别为间隙长度10 mm、50 mm、100 mm、200 mm和500 mm时间隙表面最高电位Umax的分布曲线。

图8

由图8可知,相邻测量电极之间的主绝缘表面间隙电阻率越高、间隙长度越长,则表面最高电位越大,引起的附加损耗就越大。考虑到测量电极边缘效应与批量化测试的便捷性,本文采用相邻测量电极的间隙为50~200 mm、相邻测量电极间隙电阻率为102~105 Ω作为真机验证的方案。

4 试验部分

4.1 试验情况

(1) 试样。额定电压Un=13.8 kV的水轮发电机定子真机线圈。

(2) 测试电压。0.2Un(2.76 kV)和0.6Un(8.28 kV)。

(3) 测试设备。上海思创HV9003介质损耗仪。

(5) 测试方法。遵循GB/T 34665—2017电机线圈绕组绝缘介质损耗因数测量方法。

4.2 测试结果与分析

4.2.1 准确性验证

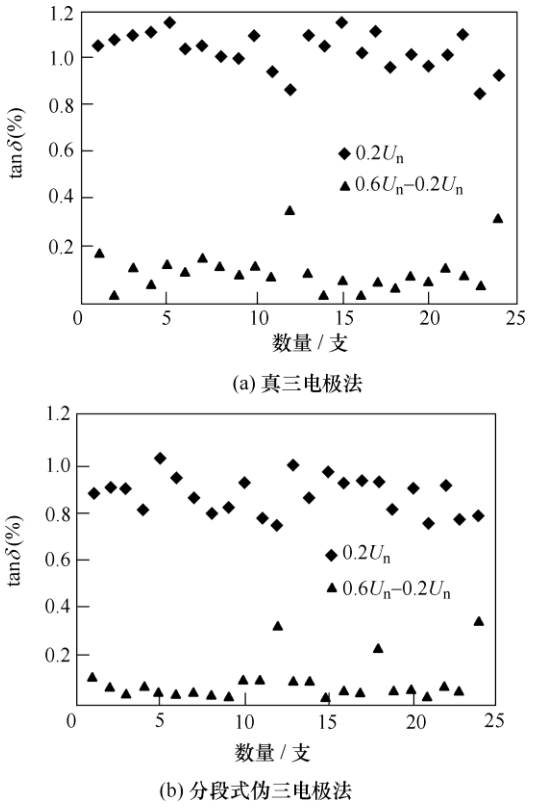

25支真机线棒测试结果如图9所示。

图9

由图9可知,采用真三电极法与分段式伪三电极法测得的介质损耗初始值tanδ0.2Un均分布在0.7%~1.1%范围内,而介质损耗增量Δtanδ0.6Un-0.2Un均分布在0.05%~0.4%范围内。因此,两种方法测试结果分布基本相同,实测结果稳定且满足国家标准和企业标准的技术要求。

4.2.2 重复性验证

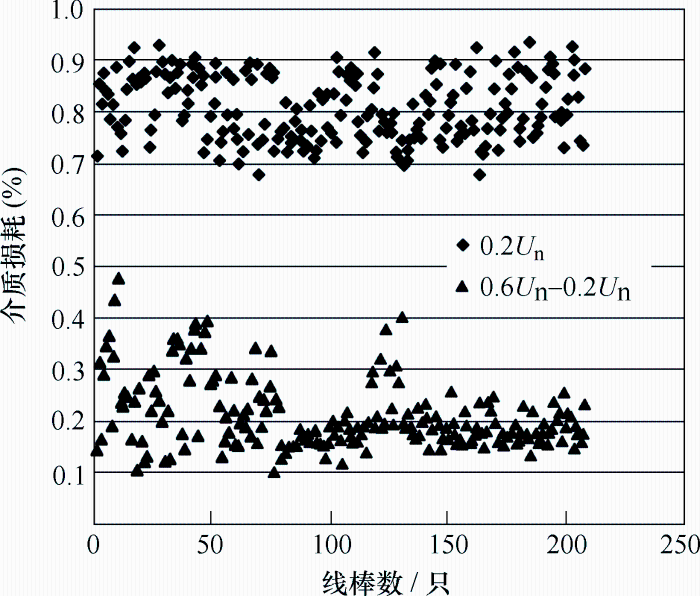

对百余只真机线圈在0.2Un和0.6Un电压下进行tanδ测试,分段式伪三电极方法测试结果统计如图10所示。

图10

由图10可知,介质损耗初始值tanδ0.2Un大多分布在0.65%~0.95%范围内,而介质损耗增量Δtanδ0.6Un-0.2Un大多分布在0.08%~0.45%范围内,与相同绝缘体系的水轮发电机定子线圈的介损经验数据类似。

5 结论

(1) 分段式伪三电极法测得的线圈绝缘介质损耗主要包括线圈自身介质损耗、由保护间隙表面电位引起的附加介质损耗及由测量电极间隙表面电位引起的附加介质损耗。

(2) 分段式伪三电极法的相邻测量电极之间的间隙长度在50~200 mm、涂层电阻率在102~105 Ω范围内,可以很大程度上抑制介质损耗测试值的附加损耗。

(3) 分段式伪三电极法测试结果分布与真三电极法基本相同,实测结果稳定且满足国家和企业标准的技术要求。

(4) 分段式伪三电极法为定子线圈介质损耗因数多通道智能测试技术的应用奠定了理论和实际应用的基础。

参考文献

大型高压发电机的绝缘材料发展概述

[J].

Insulating materials develop summary of large high voltage generator

[J].

哈电高压交流电机绝缘技术的现状和发展

[J].

Current situation and development of insulation technology for HEC AC motor

[J].

大电机定子线棒绝缘状态诊断的研究进展

[J].

Research progress on insulation state diagnosis of stator coils of large electric machines

[J].

Aging extent assessment of large generator insulation using advanced characterization techniques

电极系统对电机定子线棒的介质损耗的影响

[J].

Effect of electrode system on dielectric loss of motor stator bar

[J].

电机定子线棒绝缘介质损耗特性研究

[J].

Study on characteristics of insulation dielectric loss of motor stator bar

[J].

水轮发电机定子线棒或线圈介质损耗伪三电极测试方法研究

[J].

Research on pseudo-three-electrode testing method for dielectric loss of stator bar or coil of hydroelectric generator

[J].