1 引言

复合绝缘子因良好防污闪、经济性等优点,因而大面积使用,其运行对于电网的稳定性意义重大。但据相关文献报道,复合绝缘子污闪事故同样有所发生[3]。电力系统实际应用及验证数据证实:复合绝缘子污闪事故的发生主要是受到了盐密的影响,盐密是由污秽层中的导电物质受潮湿润时产生的。蒋兴良等在人工盐雾室对复合绝缘子做了人工污秽试验,结果发现盐密对闪络电压的影响特征指数与复合绝缘子伞裙结构、材质等因素有关[4]。舒立春等对瓷、玻璃和复合绝缘子分别做了直流人工污秽试验,结果发现复合绝缘子性能优于瓷和玻璃绝缘子[5]。陈爱军等研究了盐密、灰密对110kV线路复合绝缘子闪络电压的影响,结果发现复合绝缘子闪络电压与盐密、灰密满足幂函数关系且灰密对闪络电压的影响大于盐密[6]。重庆大学李明加课题组关于盐密、灰密的相关性实验证实:复合绝缘子染污层受到憎水性迁移影响,迁移时间与染污层污秽物质的憎水性状态呈正相关关系。

基于此,本文研究了盐密对复合绝缘子污闪电弧形成的影响,结合试验数据,对在污闪局部电弧形成过程中的主导因素电场和温度场进行了计算,分析了不同污秽盐密对电场、电位及局部电弧的生成位置,说明盐密对局部电弧形成的影响并计算了在不同盐密下污秽绝缘子的温度分布特性,解释干区的形成原因及局部电弧的发展过程。

2 盐密对电场影响仿真研究

2.1 仿真模型

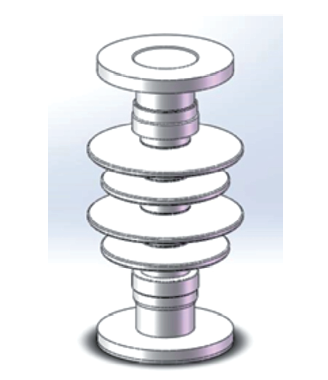

本文以FZSW-10/4复合支柱绝缘子为研究对象,如图1所示。

图1

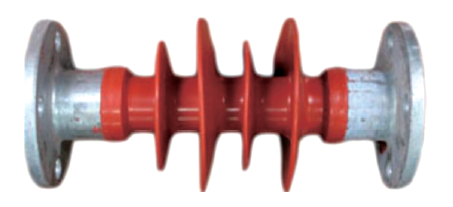

图2

电场计算的数学模型采用拉普拉斯方程为

式中,ϕ为电位。

2.2 电导率参数选择

由于等值附盐密度对污秽溶液的电导率产生影响,所以在附加材料属性时应该研究污秽溶液导电率与等值附盐密度的关系。本论文通过实验测量的方法选择电导率参数。依照等值盐密法(GB/T 16434—1996)测定标准,国内沿用的污秽等级划分的定量指标分5级(0~Ⅳ),依据等值盐密法,可以将高压、超高压线路以及发电厂、变电站等周边区域污秽程度作以下划分,见表1。因为仿真要求,取污秽等级Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ级。

表1 线路污秽等级

Tab.1

| 污秽等级 | 污湿特征 | 盐密(mg/cm2) |

|---|---|---|

| 0 | 大气清洁,距离泥质海岸盐场超过50km均常年维持优、良空气环境指标的地区 | 0.03 |

| I | 大气轻度污染,距离海岸盐场10~50km,存在少数工业园区,人口密集度有限,气候相对湿润、雨量丰富 | 0.06 |

| Ⅱ | 大气中等污染,因工农业发展和人口集聚,所在区域土地盐碱度提高且存在炉烟污秽,距离海岸盐场3~10km,潮湿多雾 | 0.10 |

| Ⅲ | 大气污染较严重,工业、人口集聚度高,所在区域重雾、重盐碱,距离海岸盐场1~3km,距离化工厂等污源源约0.3~1.5km | 0.25 |

| Ⅳ | 大气特别严重污染,接近化学污染源、炉烟污染源0.3km以内,靠近海岸盐场约1km以内 | 0.35 |

本文在复合支柱绝缘子的表面设定一层1mm厚度的污秽,而且泄漏电流在绝缘子表面并非均匀分布,杆部等小直径部位因电流密度大、发热高等因素影响,相对而言干燥带出现时间点较早,泄漏电流风险随之增高;反之,类似伞裙表面等大直径部位,由于流经电流密度低、发热小等因素影响,干燥带出现时间会大大延迟,出现的概率也相对较小,因此为了更好地与实际情况相结合,本文分别设定杆径和伞裙上下表面为干、湿污秽层。干污秽层与湿污秽层的最大区别是其电阻率的大小,本文在仿真中以电阻率来表征污层的特征参数。干污秽的电阻率为109Ω·m。

2.3 电场仿真结果分析

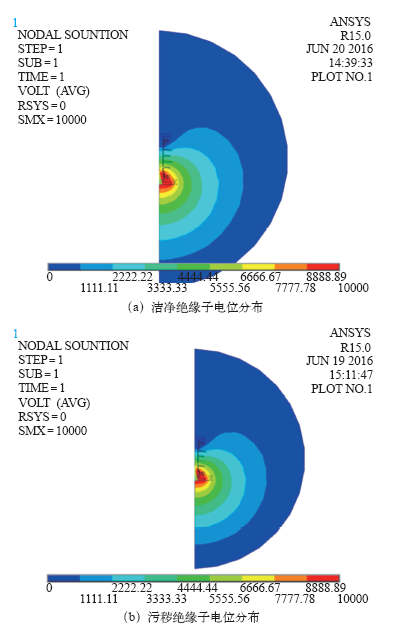

2.3.1 电位分布

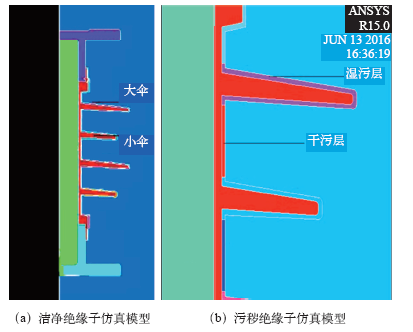

图3

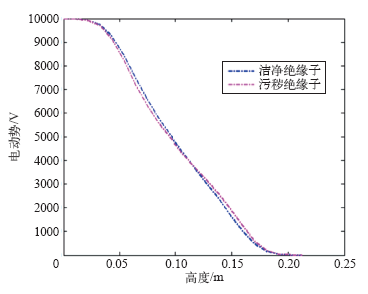

其中,红色曲线为污秽绝缘子的仿真结果,蓝色曲线为洁净绝缘子的仿真结果,可以看出,在轴向距离为 0.05~ 0.10m, 洁净绝缘子的仿真结果曲线比污秽绝缘子的曲线斜率偏小, 而在低压端0.13~0.17m情况相反,主要原因是由于本文主要研究在污秽的情况下绝缘子盐密的改变对其绝缘性能所起的作用,绝缘子电位分布一定程度上还受到含盐水膜导电性的影响;由于高压端所承担的电场强度占了整个绝缘子的60%,所以近高压端伞片所承担的电场强度的变化会对整个电位曲线的斜率产生一定的影响,同理,由于高压端所占比重大,分压增多,从而导致低压端所分电压稍微减小,电位曲线斜率平缓。

图4

图4

复合绝缘子Y 轴方向电位分布对比图

Fig.4

Comparison of directional potential distribution of Y axis of composite insulators

2.3.2 电场分布

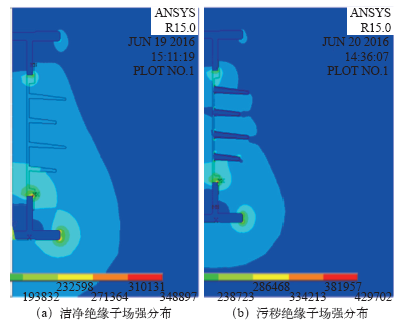

图5

前述部分将污秽闪络区分为绝缘子表层积污、污秽层受潮、出现伞群间隙和电弧等多个环节步骤,但因为表面污秽程度高低不等、分布均匀度存在差异,污秽受潮程度有差异,受不均匀程度的表面电场强度影响,湿润部位产生的电流也会相应增大,所承受电压较小,而干燥的地方电流小,承受的电压大,再加上电场的不均匀,很容易产生局部电弧的发生前兆即局部电晕,这在一定程度上会破坏绝缘子的污闪特性。

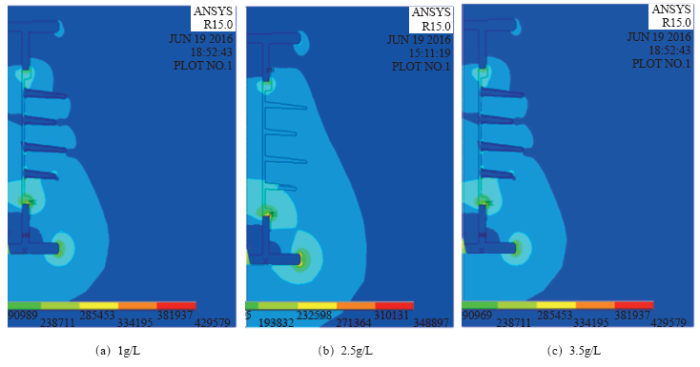

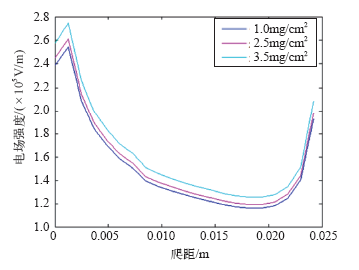

电场强度E是表征电场分布的最基本物理量,过高的场强将会引起局部电晕,甚至局部击穿,产生电弧,因此,为了探究等值附盐密度对电场强度的影响,本文取了三组污秽等级下的等值附盐密度的电阻率,在施加相同的10kV电压下进行仿真,仿真结果如图6所示。

图6

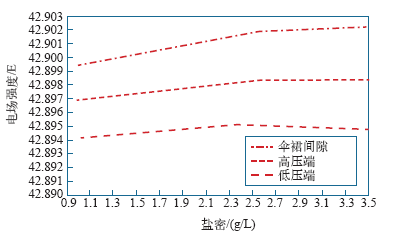

为了整体探讨掌握盐密与电场分布强度之间的相关性,仿真模型分别取伞裙间,高、低压端伞裙上等多处位置进行模拟实验。分别读出其电场值,绘制了如图7所示曲线。

由图7可知,在施加电压相同的条件下,不同等值附盐密度条件下复合绝缘子伞裙沿面电场的分布特性几乎一致,仅伞裙不同位置电场强度有所改变,即等值附盐密度作用下伞裙间隙不同位置电场强度在小范围以内波动,对绝缘子沿面电场也不会产生其他作用或影响。且最大值一直在伞裙间隙处,所以局部电弧最易发生的位置在伞裙之间。

图7

图7

不同位置电场强度与盐密的关系曲线

Fig.7

Curves of electric field intensity and salt density at different positions

2.3.3 绝缘子高压端沿面场强情况

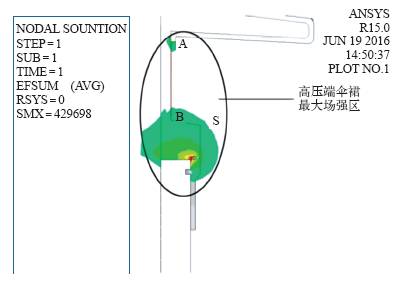

图8

图8

高压端伞裙沿面场强最大位置

Fig.8

Maximum position of field strength along the ends of high pressure end skirts

通过仿真,可见由伞裙表面水膜上的空气间隙的场强分布图中空气间隙两端的场强较高,中间的场强较低,高压端的空气间隙承担了较大的电场强度,此时更易出现空气电弧。且在不同盐密条件下,随着盐密的升高,水膜对电场的畸变作用更加明显,使伞裙间空气间隙电场强度升高,因此可以推断盐密与空气间隙整体电场强度呈正相关关联,盐密值与电场强度增高时,局部电弧发生几率增大。通过电场分布分析,不论盐密如何,局部电弧产生的位置在伞裙之间的伞裙间隙。不同等值附盐密度条件下,复合绝缘子伞裙沿面电场的分布特性几乎一致,仅伞裙间隙电场强度最大值有所改变,即等值附盐密度作用下伞裙间隙电场强度最大值在小范围以内波动。

图9

图9

不同盐密下伞套AB 沿线上的电场分布

Fig.9

Different salt density under the umbrella of the electric field distribution along the AB

3 盐密对温度场的影响研究

理论研究表明,积污绝缘子闪络的主要原因是污秽形成的大电流通过绝缘子表面时产生局部高温,形成干区,强电场作用下,干区击穿形成局部电弧,因此研究盐密对温度场的影响是很有必要的。

3.1 复合绝缘子三维温度场仿真模型

图10为以FZSW-10/4复合支柱绝缘子伞裙参数及其结构高度建立的全尺寸三维仿真模型,模型表面赋水膜。采用有限元法求解。

图10

3.2 材料属性

本次温度仿真中,需要附加多种材料的材料属性,包括玻璃纤维、硅橡胶、水膜、伞裙间隙及金属导体。其中玻璃纤维和硅橡胶是绝缘体,只需附加热导率即可;水膜、金属导体及伞裙间隙为导体,需要附加热导率及电阻率参数。其中伞裙间隙由于在起弧前,空气比较湿润,其电阻率并不像干燥时那样大,整个污闪网络相当于水膜与伞裙间隙的串联。水膜电阻率约为伞裙间隙的1/5。

本次仿真取污秽等级Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ级,进行盐密对绝缘子温度的仿真对比,具体的水膜与伞裙间隙的附值见表2。

表2 不同污秽等级等值附盐密度水膜、伞裙间隙与电阻率的关系

Tab.2

| 污秽等级 | 等值附盐密度 /(mg/cm2) | 水膜电阻率 /(Ω·m) | 伞裙间隙电阻率 /(Ω·m) |

|---|---|---|---|

| 0 | 0.03 | 20.40 | 102.00 |

| Ⅰ | 0.06 | 11.11 | 55.55 |

| Ⅱ | 0.10 | 6.25 | 31.25 |

| Ⅲ | 0.25 | 2.30 | 11.50 |

| Ⅳ | 0.35 | 1.67 | 8.35 |

在仿真过程中,考虑了空气与绝缘子的热传导,两端加载10kV电压。

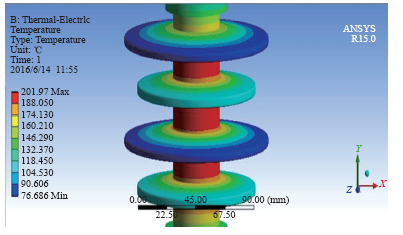

3.3 温度场仿真结果

3.3.1 温度仿真结果及分析

仿真结果如图11所示。复合绝缘子在10kV电压下因泄漏电流通过水膜与伞裙间隙的通道发热,可以得到如下结论:在局部电弧形成前,伞裙间隙和水膜的通道上流过泄漏电流发热,且伞裙间隙上的温度较水膜上的温度高。因绝缘子表面与边缘部分污秽成分分布存在差异,各区段因此产生的泄漏电流的密度、强度也会产生较大差异,主要反映为电流泄漏导致的热量存在不均匀分布的特征,电阻较大污秽区最早烘干,进而产生干污秽带,为局部电弧的产生提供前提条件。所以在伞裙间隙温度高,极易形成干区,形成局部电弧,这与实验室的实验结果和电场仿真的结果相同。

图11

3.3.2 盐密对污秽绝缘的温度的影响

4 结论

为了研究污秽绝缘子局部电弧特性,本文对污秽绝缘子的电场及温度场进行了大量的仿真研究,并根据污秽等级的划分,对比了不同污秽等级下,不同盐密对污秽绝缘子电场分布与温度场分布的变化,根据电场数值仿真计算及污闪机理,分析了盐密、温度对局部电弧形成及绝缘子闪络的影响,得出了以下结论:

(1)洁净绝缘子的电场分布较为规则,而污秽绝缘子由于盐密的导电作用使电场发生畸变,局部电场强度增加明显,伞裙间隙内电场强度大,温度高,极易形成干区,产生局部电弧。

(2)通过对电场强度的仿真研究表明,复合绝缘子电场分布在不同等值附盐密度条件下未发生明显改变,结合电场强度解析结论,可以推断盐密值与电场强度之间关联度很小,可以忽略盐密的影响。

(3)通过温度场的仿真表明,等值盐密对温度场的分布特性影响较小,但对绝缘子表面的温度影响较大,通过拟合曲线和电路分析,可以得出盐密与温度成线性正比的关系。

参考文献

Electrical circuit flashover model of polluted insulators under AC voltage based on the arc root voltage gradient criterion

[J].DOI:10.3390/en5030752 URL [本文引用: 1]

±800kV 直流复合绝缘子短样人工污秽闪络特性研究

[J].特高压直流输电在国内外均没有设计、建设和运行经验。根据我国云广±800kV特高压直流工程建设的需要,该文以5种不同结构型式的超、特高压直流复合绝缘子短样为试品,在人工雾室试验研究了试品的人工污闪特性,分析了试品绝缘子污闪电压与盐密、气压的关系。结果表明,直流复合绝缘子短样污闪电压(Uf)的污秽程度影响特征指数(a)与伞裙结构和材质有关,其值为0.25~0.3,小于瓷和玻璃绝缘子绝缘子,即Uf受污秽程度的影响较小,在污秽严重地区,复合绝缘子具有优势;Uf的气压影响特征指数n与绝缘子材质、结构、污秽程度等有关,对于直流复合绝缘子,n值为0.5~0.8,大于瓷绝缘子,在高海拔地区,复合绝缘子不具有优势。根据该文试验结果,采用样品绝缘子E,±800kV特高压直流输电线路在轻污秽、海拔1000m及以下地区的基本电弧距离应不小于8.16m,爬电距离应不小于30.2m。

Study on pollution flashover performance of short sample of ±800kV UHV DC composite insulators

[J].特高压直流输电在国内外均没有设计、建设和运行经验。根据我国云广±800kV特高压直流工程建设的需要,该文以5种不同结构型式的超、特高压直流复合绝缘子短样为试品,在人工雾室试验研究了试品的人工污闪特性,分析了试品绝缘子污闪电压与盐密、气压的关系。结果表明,直流复合绝缘子短样污闪电压(Uf)的污秽程度影响特征指数(a)与伞裙结构和材质有关,其值为0.25~0.3,小于瓷和玻璃绝缘子绝缘子,即Uf受污秽程度的影响较小,在污秽严重地区,复合绝缘子具有优势;Uf的气压影响特征指数n与绝缘子材质、结构、污秽程度等有关,对于直流复合绝缘子,n值为0.5~0.8,大于瓷绝缘子,在高海拔地区,复合绝缘子不具有优势。根据该文试验结果,采用样品绝缘子E,±800kV特高压直流输电线路在轻污秽、海拔1000m及以下地区的基本电弧距离应不小于8.16m,爬电距离应不小于30.2m。

复合绝缘子与瓷和玻璃绝缘子直流污闪特性比较

[J].为满足我国特高压直流工程建设的需要,该文通过人工污秽试验,对3种超、特高压直流复合绝缘子短样及4种不同型式瓷和玻璃绝缘子的直流污闪特性进行了比较分析。结果表明:复合绝缘子的污秽影响特征指数a为0.267~0.291,小于瓷和玻璃绝缘子;其沿面50%闪络电压梯度和爬电距离有效系数均高于瓷和玻璃绝缘子;复合绝缘子耐污性能优于瓷和玻璃绝缘子,污秽越严重,其耐污性能越明显;绝缘子伞裙结构和型式对其污闪特性有重要影响。

Comparison of the DC pollution flashover performances among composite insulators and porcelain and glass insulators

[J].为满足我国特高压直流工程建设的需要,该文通过人工污秽试验,对3种超、特高压直流复合绝缘子短样及4种不同型式瓷和玻璃绝缘子的直流污闪特性进行了比较分析。结果表明:复合绝缘子的污秽影响特征指数a为0.267~0.291,小于瓷和玻璃绝缘子;其沿面50%闪络电压梯度和爬电距离有效系数均高于瓷和玻璃绝缘子;复合绝缘子耐污性能优于瓷和玻璃绝缘子,污秽越严重,其耐污性能越明显;绝缘子伞裙结构和型式对其污闪特性有重要影响。

有机复合绝缘子人工污秽试验研究

[J].

Experimental study on artificial contamination of organic composite insulators

[J].

复合支柱绝缘子在高海拔区直流污闪与污雨闪性能

[J].

DC pollution flashover and rain flashover performance for composite post insulators at high altitudes

[J].

环境温度对复合绝缘子直流污闪特性的影响

[J].

Influence of environmental temperature on flashover voltage of composite insulator

[J].

低气压下绝缘子串直流污闪放电模型及验证

[J].

DC pollution flashover model and its validation of polluted insulator strings under low air pressure

[J].

干燥带对染污支柱绝缘子电场分布的影响

[J].

Influence of dry band on electric field distribution of polluted post insulator

[J].

复合绝缘子沿面电场影响因素分析

[J].

Analysis on influencing factors of surface electrical field of composite Insulator

[J].