1 引言

目前人类的输电方式主要是有线输电,但传统的有线输电方式存在很多问题,比如产生电火花和容易老化等;同时还不能在矿井、水下等特殊环境进行输电。因此实现无线输电是人类的一大梦想。特斯拉在1889年最早发明了无线输电方法,他使用交流电流和线圈发现了无线白炽灯,但由于距离等各种原因,无线输电技术一直没有很大突破。直到2007年,美国麻省理工学院(MIT)的实验再次掀起了无线输电的研究热潮。他们利用电磁共振原理成功点亮了一个距离电源2m远的60W灯泡,效率达到40%。MIT实验的优势在于发射线圈和接收线圈位置的灵活性以及较长的传输距离和较高的传输效率[1,2]。现有的无线电能传输方式有三种:感应式无线电能传输、微波无线电能传输和磁耦合谐振式无线电能传输。其中,感应式无线电能传输距离很近且技术已经比较成熟,目前的手机无线充电都是基于感应式无线输电;微波无线电能传输虽然传输距离远,但由于传输损耗大、传输方向受限制以及对人和生物体有很大危害,因此应用范围存在很大局限;磁耦合谐振式无线电能传输是利用共振原理把能量从发射端传输到接收端,与感应式无线输电相比,以相同频率共振的两个谐振线圈可以在更长的操作距离下以更高的效率有效地交换能量。近年来,中等距离传输的磁耦合谐振式无线输电方式由于在生物医学的移植、移动设备的充电和电动汽车的重复充电等领域的潜在应用而受到了广泛关注[3]。然而,实际环境中的谐振式无线输电方式由于传输距离、阻抗的多样化,很多问题,比如本文将要探讨的频率分裂现象仍然需要解决。

由于频率分裂现象普遍存在于磁耦合谐振式无线输电系统中,因此频率分裂现象的研究对于工作在谐振频率的发射线圈和接收线圈实现高效的能量传输是非常重要的。频率分裂现象发生在过耦合区域,是由于发射线圈和接收线圈之间的过耦合导致系统出现多个谐振频率的现象。人们提出了很多方法来抑制频率分裂。例如,文献[4,5,6]均是建立了二线圈磁耦合WPT系统并详细分析了频率分裂现象,同时提出了通过改变不同传输距离的负载电阻和电容比,使系统工作在一个稳定的谐振频率,从而避免频率分裂现象的发生——采用一对非同步的发射线圈和接收线圈以抑制频率分裂现象并获得WPT系统的均匀接收功率。而文献[7]则是对四线圈磁耦合WPT系统的频率分裂现象进行分析,并提出了通过调节负载电阻来抑制频率分裂的方法。上述文献分析大都集中在二线圈和四线圈WPT系统,但三线圈的研究也是非常有必要的。例如在电动汽车无线输电系统中,在原来的发射线圈一侧添加一个线圈构成三线圈无线输电系统,发射线圈和接收线圈之间的距离不变,但提高了电动汽车WPT系统的效率。本文重点研究三线圈的频率分裂现象以及抑制方法。

本文首先研究三线圈磁耦合谐振式无线输电系统的理论基础,得到三线圈WPT系统的S参数、传输效率并分析该系统的频率分裂现象。经分析,得到同等距离时,不同的内阻是影响频率分裂的重要因素。频率分裂仅出现在过耦合区域,在过耦合区域由于内阻与系统的输入阻抗不匹配导致了频率分裂现象。因此,本文提出一种阻抗匹配方法来抑制频率分裂现象。通过在发射端添加L型阻抗匹配网络并且在接收端组成概念性阻抗匹配网络,来实现抑制频率分裂现象、增大系统效率的目的。最后通过实验和仿真来对比分析所提方法的正确性。

2 系统建模

磁耦合谐振式无线电能传输系统的基本原理是共振。当发射线圈向一个方向发射一个频率的电磁波时,引起接收回路的共振,使它的谐振幅度达到最大,从而将发射的能量大部分吸收,极大地提高了传输功率和效率。对于三线圈WPT系统,发射端由发射线圈和中继线圈组成,它们之间通过直接耦合的方式进行能量传输;接收端由接收线圈组成。而发射端和接收端则是通过磁场的耦合谐振来实现电能的无线输出。

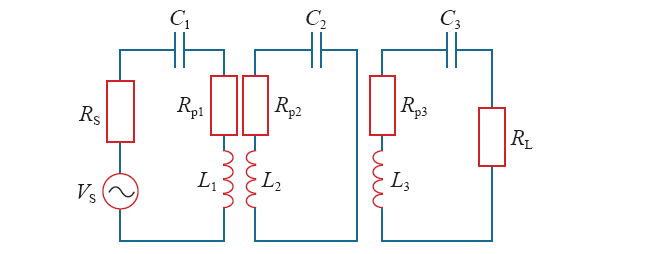

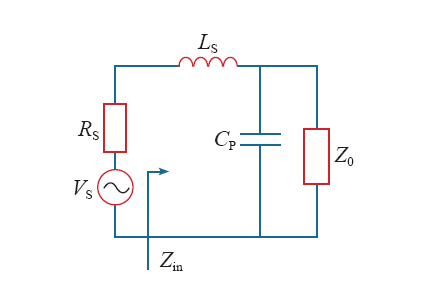

下面首先分析三线圈WPT系统的理论基础。三线圈磁耦合谐振式无线输电系统是由电路元件L、C、R组成,其电路模型如图1所示。

图1

图中,VS为系统的高频功率源;RS为高频功率源的内阻;Rp1、Rp2、Rp3分别是发射线圈、中继线圈、接收线圈损耗电阻,因为辐射电阻要远远小于损耗电阻,故本文忽略线圈的辐射电阻;C1、C2、C3分别为对应线圈的等效电容;L1、L2、L3分别为对应线圈的等效电感;RL为线圈的负载电阻;f0为系统谐振频率;L1与L2之间互感为M12,L2与L3之间互感为M23。同时为了方便计算,本文忽略发射线圈和接收线圈之间的互感。

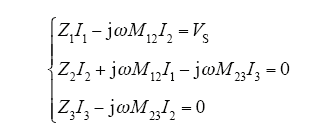

接下来分析三线圈WPT系统,由基尔霍夫定律,得

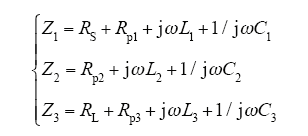

其中

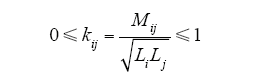

Z1、Z2、Z3的计算应满足式(2)要求,耦合系数满足下式

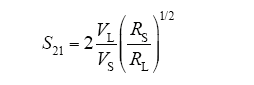

系统的S参数为

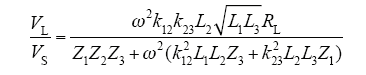

由式(1)、式(2)和式(4),得到三线圈VL与VS的比值

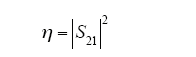

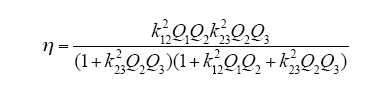

同时由式(5)和式(6)得到三线圈WPT系统的传输效率

式中,Q为线圈的品质因数,品质因数是存储的能量与耗散的能量的比值。Q1 = ωL1/(Rp1 + RS),为发射线圈的品质因数;Q2 = ωL2/Rp2,为中继线圈的品质因数;Q3 = ωL3/(Rp3 + RL),为接收线圈的品质因数。

3 频率分裂现象

表1 线圈的详细参数

Tab.1

| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 | |

|---|---|---|---|---|

| L1/μH | 1.0 | Rp2、Rp3/Ω | 0.5 | |

| L2、L3/μH | 20 | RS、RL/Ω | 50 | |

| C1/pF | 253 | k12 | 0.1 | |

| C2、C3/pF | 12.67 | f0/MHz | 10 | |

| Rp1/Ω | 0.1 |

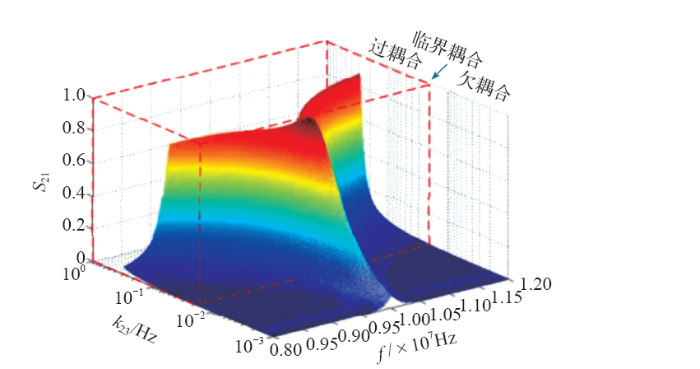

图2

图2

三线圈WPT系统S参数、耦合系数、频率的关系

Fig.2

The relationship between the S-parameter,the coupling coefficient and the frequency of the three-coil WPT system

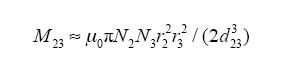

在分析图2之前,首先引入一个公式

式中,μ0为自由空间磁导率;N2、N3为中继线圈和接收线圈的匝数;r2、r3为中继线圈和接收线圈的半径;d23为它们之间的距离。下面分析磁耦合谐振式无线输电系统的频率分裂现象。该系统的工作区域根据实际耦合系数与临界耦合系数的关系可以分为欠耦合、临界耦合和过耦合,但频率分裂现象仅出现在过耦合区域。由式(8)和图2可以看出,在三线圈自身参数(匝数、半径等)不变的情况下,谐振线圈之间的耦合系数k23与它们之间的距离成反比。在过耦合区域,随着中继线圈和接收线圈之间距离d23的减小,谐振线圈之间的耦合程度逐渐增大,频率分裂现象也变得越来越明显;而随着距离d23的增大,谐振线圈之间的耦合程度逐渐减小,频率分裂的两个分支也慢慢汇合直到汇聚到f0点,f0点为临界耦合点,在该点能够实现能量的最大传输效率。临界耦合点是欠耦合状态和过耦合状态的过渡点。欠耦合状态下,仍然能够进行无线电能传输,但是可实现的能量传输效率是有限的。由于发生频率分裂现象时,系统有不止一个谐振点并且每个谐振点都能取到传输效率的极大值,因此有必要采取措施来抑制频率分裂现象。在分析抑制频率分裂的方法之前,先来看一下图3,该图是对相同内阻不同距离下系统效率的比较以及相同距离不同内阻下系统效率的比较。图3是由表1的相关数据以及式(7)仿真得到,其中3a和3b距离为20cm,内阻RS分别为5Ω、15Ω;3c和3d距离为30cm,内阻RS分别为5Ω、15Ω;3e和3f距离为45cm,内阻RS分别为5Ω、15Ω。

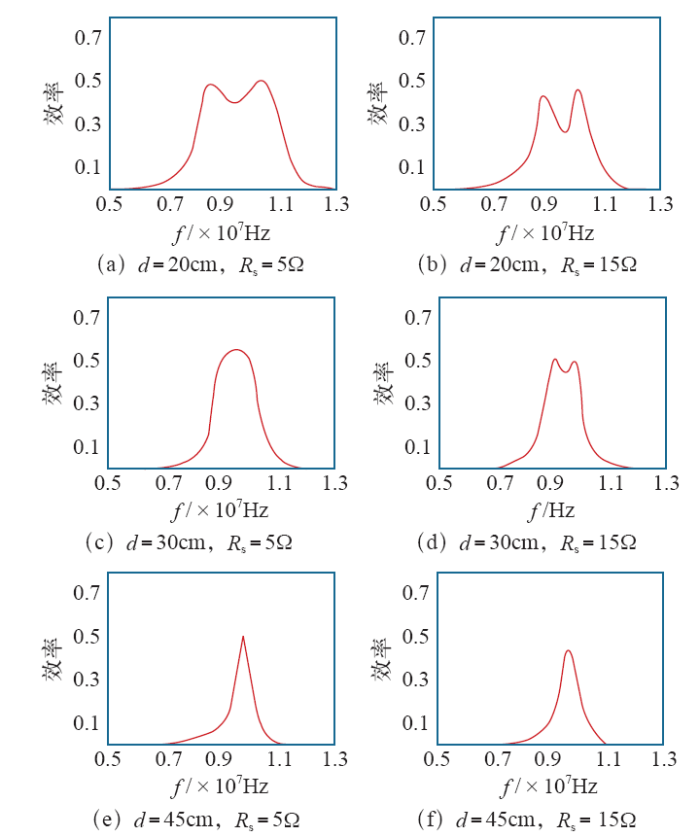

图3

由图3可以看出,频率分裂现象仅出现在近距离,即过耦合区域,随着距离的增加,频率分裂现象逐渐消失。此外,在距离为20cm时,出现频率分裂现象,并且内阻RS = 15Ω时频率分裂现象要比RS = 5Ω时明显很多。在距离为30cm时,RS = 5Ω时没有频率分裂现象,RS = 15Ω时有频率分裂现象但已经不太明显。在距离为45cm时,不再出现频率分裂现象。由此可见,内阻是影响频率分裂的重要因素。根据文献[9],当处于过耦合状态,发射线圈和接收线圈之间的距离很小,此时发射线圈内阻对WPT系统的效率产生很大的影响。在过耦合状态,原谐振点的输入阻抗具有很大的阻抗角和比较小的幅值,而大的阻抗角导致传输能量很低,小的幅值导致源电流很大,进而加大了内阻与输入阻抗的差值。但是在低于或者高于原谐振点时,输入阻抗具有相反的特性,有很小的阻抗角和比较大的幅值。由于这两个相反的特性,效率在两个谐振频率点出现极大值即频率分裂现象。由此说明内阻与输入阻抗不匹配导致频率分裂。因此为了减小内阻对频率分裂的影响,下文将通过增加一个阻抗匹配网络来抑制频率分裂现象。

4 抑制频率分裂的方法

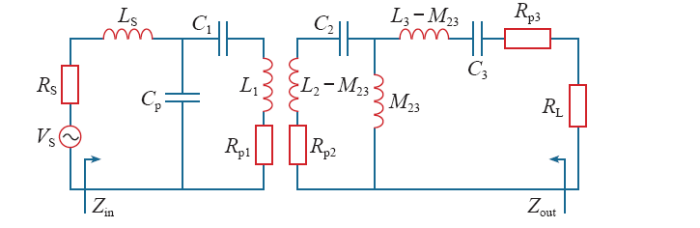

图4

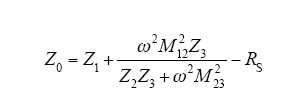

下面首先对添加了阻抗匹配的系统进行理论分析。根据最大功率传输原则,谐振状态下,发送端的阻抗匹配网络的输入阻抗Zin的实部等于源线圈内阻RS而虚部等于0。设WPT除发送端阻抗匹配电路之外的等效阻抗为Z0,如图5所示,得到等效阻抗为

图5

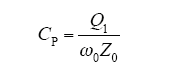

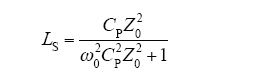

此时,令Zin的实部等于RS虚部等于0,得到发射端的匹配电容CP、匹配电感LS为

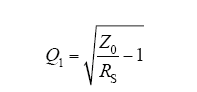

式中,ω0为谐振角频率;Q1为发射端的品质因数,为

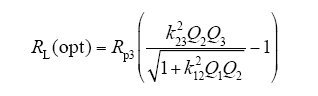

当RS<Z0时,式(12)成立。由式(12)看出,距离的变化导致耦合系数的变化,然后等效阻抗Z0改变,进而品质因数随之改变,匹配电容和匹配电感也随之改变。相似地,谐振状态时,输出匹配网络使接收端的输出阻抗Zout与最优负载阻抗RL(opt)共轭匹配。最优负载阻抗为

以上分析了添加阻抗匹配网络之后WPT系统匹配电容、匹配电感以及输入阻抗输出阻抗的关系式。而对于整个WPT系统来说,在添加阻抗匹配网络后,既要满足输入阻抗与内阻共轭匹配,又要满足输出阻抗与负载共轭匹配,才可在抑制频率分裂现象的同时提高WPT系统的效率。对于源线圈添加的阻抗匹配网络,主要任务是找到匹配电容和电感的值;对于接收端的匹配网络,主要任务是找到耦合系数的值。而它们均受距离因素影响,因此距离是影响本文所提阻抗匹配系统的关键因素。下面本文通过实验和仿真验证所提阻抗匹配方法的正确性。

5 实验和仿真分析

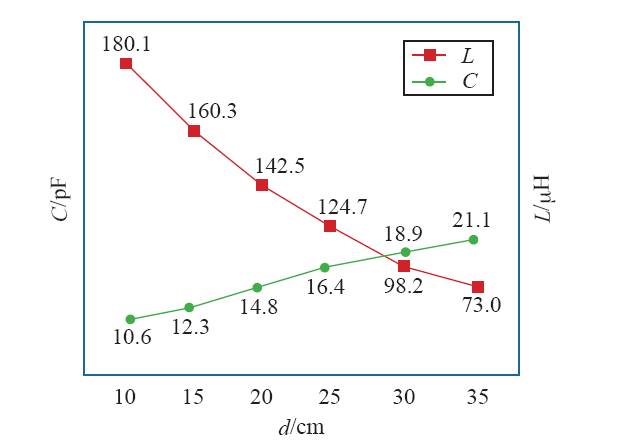

图6

本文使用上述阻抗匹配方法来抑制频率分裂现象。对此进行实验并得到了不同距离下匹配电容CP和匹配电感LS的值,如图7所示。由图7可以看出,距离不同时匹配电容和匹配电感的值是不一样的,这是由距离不同导致的。距离不同导致等效阻抗不同,进而品质因数不同,最终致使匹配电容和匹配电感值不同。由于发射端的L型阻抗匹配网络旨在抑制频率分裂现象,在此同时接收端的阻抗匹配网络用来提高WPT系统效率,表2为本实验中不同距离下该WPT系统的效率值。效率1为加入阻抗匹配网络之前的效率,效率2为加入阻抗匹配网络之后的效率。可以看出,二者相比,效率2在过耦合区域系统的效率明显增加,这是由于频率分裂现象受到抑制;同时可以看出在过耦合区域,系统的效率在不同距离下相差不大,这也是添加阻抗匹配的原因;在欠耦合区域,系统的效率也相对增大,这主要是接收端概念性阻抗匹配网络的作用。

图7

图7

不同距离下匹配电容和匹配电感的值

Fig.7

Value of the matching capacitance and matching inductance at different distances

表2 不同距离下的效率值

Tab.2

| d/cm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 效率1 | 0.21 | 0.30 | 0.43 | 0.59 | 0.55 | 0.41 |

| 效率2 | 0.51 | 0.54 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 0.50 |

下面以d = 20cm为例对加入阻抗匹配网络之后的系统进行分析,此时系统仍然处于过耦合状态。在加入阻抗匹配网络之前,在d = 20cm处系统也处于过耦合状态,但由于频率分裂现象因而效率比较低;加入阻抗匹配网络之后,由于输入阻抗与系统内阻基本相等且趋于临界耦合状态、输出阻抗又与负载阻抗共轭匹配,频率分裂现象受到抑制同时系统效率得到比较大的提升。

综上所述,加入阻抗匹配网络之后,在过耦合区域系统的频率分裂现象被抑制并且系统的效率总体上得到了增加(包括欠耦合区域)。因此本文所提阻抗匹配方法可以抑制频率分裂现象,在一定程度上增大系统效率。

6 结论

(1)本文重点研究了三线圈磁耦合谐振式WPT系统的频率分裂特性,得到了三线圈WPT系统的S参数和效率并通过关系图详细分析了频率分裂现象。

(2)分析得到同等距离时,不同的内阻也是影响频率分裂的重要因素,由于内阻与系统的输入阻抗不匹配导致了频率分裂现象,由此提出了一种阻抗匹配方法。

(3)在过耦合区域,使用阻抗匹配方法得到不同距离下的匹配电容和匹配电感,同时因为接收端的概念性阻抗匹配网络,频率分裂现象被抑制同时增大了系统的传输效率,进而通过实验与仿真验证该方法可以抑制频率分裂并且增大系统效率。

参考文献

磁耦合谐振式无线输电系统不同拓扑结构的分析

[J].

Analysis on different topology structures in magnetic coupling resonant WPT system

[J].

Wireless power transfer via strongly coupled magnetic resonances

[J].

无线电能传输技术研究与应用综述

[J].随着技术的不断发展与进步, 无线电能传输技术越来越备受关注, 尤其在一些特定场合, 无线电能传输技术具有传统电缆线供电方式所不及的独特优势, 可以极大地提高设备供电的可靠性、便捷性和安全性。本文在讲述无线电能传输技术发展历史的基础上, 阐述了现有几种无线电能传输技术的实现方式及优缺点, 并针对目前无线电能传输技术领域的研究热点, 重点论述了磁耦合谐振式无线电能传输技术的研究现状、分析方法及关键技术, 最后针对谐振式无线电能传输技术应用热点及发展前景进行了探讨与展望。

Review and research progress on WPT technology

[J].随着技术的不断发展与进步, 无线电能传输技术越来越备受关注, 尤其在一些特定场合, 无线电能传输技术具有传统电缆线供电方式所不及的独特优势, 可以极大地提高设备供电的可靠性、便捷性和安全性。本文在讲述无线电能传输技术发展历史的基础上, 阐述了现有几种无线电能传输技术的实现方式及优缺点, 并针对目前无线电能传输技术领域的研究热点, 重点论述了磁耦合谐振式无线电能传输技术的研究现状、分析方法及关键技术, 最后针对谐振式无线电能传输技术应用热点及发展前景进行了探讨与展望。

磁耦合谐振式传能系统的频率分裂特性研究

[J].

Research on characteristics of frequency splitting in electromagnetic coupling resonant power transmission systems

[J].

A method of using nonidentical resonant coils for frequency splitting elimination in wireless power transfer

[J].

Resonant frequency splitting analysis and optimation of wireless power transfer system

[C].

Frequency splitting phenomena of magnetic resonant coupling wireless power transfer

[J].

Frequency splitting analysis of magnetically-coupled resonant wireless power transfer

[C].

Impedance matching in wireless power transfer

[J].