1 引言

智能电网的发展需求推动了配电自动化的大规模建设,文献[1,2]介绍了国内配电自动化试点工程的建设情况,深入分析了工程应用成效,并对配电自动化建设中的问题进行了探讨,但未针对配电自动化工程实施过程中的问题进行深入研究。根据近年来配电自动化建设的实践经验,配电自动化的主站与终端调试是工程实施过程中的主要工作内容,主站与终端之间的调试工作均由人工根据终端接线配置点表,然后由主站工程师与终端工程师逐点对试,这种工作方式不仅出错率高,而且调试周期长,占据了工程实施的较大工作量[3]。我国配电自动化试点工程建设覆盖10kV馈线规模少则几十条,多则几百条,规模较大配电自动化工程的终端数量多达1 000多台,这种人工对点的调试方式给工程实施带来了较大困难。而且后期配电网改造维护过程中,极易使终端与主站的配置数据不同步,造成采集实时数据不准确,长年累积从而影响工程应用效果。

目前,配电主站与终端的通信规约主要采用IEC 60870-5-104规约,该规约是基于TCP/IP网络的远动通信协议,为配电主站与终端的自动化配置调试提供了基础。本文通过分析104规约特性,提出了基于104规约的面向对象的配置方法,并深入研究了配电主站与终端的自动配置和调试技术方案。

2 104规约简介及特性分析

2.1 104规约简介

IEC 60870-5-104(简称104规约)是IEC 60870-5协议集(国际电工委员会第57技术委员会电力系统控制及通讯委员会为适应电力系统及其公用事业的需要而制定的一系统列传输规约)的配套标准之一,该规约协议是基于TCP/IP网络的远动设备与系统的通信传输标准[4]。

104规约的网络参考模型可分为五层:应用层、传输层、网络层、链路层和物理层。在应用层以下基于标准的TCP/IP网络传输协议,保证网络连接的可靠性。

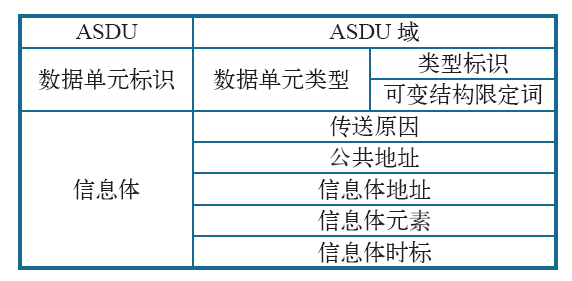

该规约数据单元由应用规约控制信息(APCI)和应用服务数据单元(ASDU)组成。规约控制信息定义了报文传输启动/停止以及传输连接的监视等控制信息,控制报文的可靠传输。应用服务数据单元由数据单元标识符和一个或多个信息对象所组成,如图1所示。

图1

2.2 规约特性分析

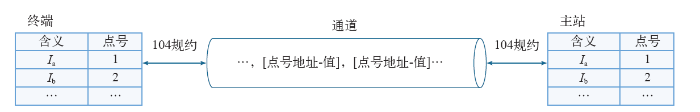

在使用104规约采集实时数据时,配电自动化主站与终端之间的数据是经过通道传输,每个终端都有其专用的通道,通道中传输的实时数据报文是由点号地址和采集量成对组成。点号具体的含义由主站与终端之间在传输数据前约定好,在传输的报文中点号没有具体的含义。基于104规约的数据传输过程示意如图2所示。通过深入分析,104规约具有如下特性。

图2

(1)104规约是面向点的信息描述形式。所谓面向点,是指终端中的实时采集量值是根据数据报文中的点号地址值来区分的,如某个开关状态、某条线路的电压,电流或功率等测量值,报文数据中只有实时采集量的点号地址,没有标识该采集量是属于哪个一次设备对象,也没有采集量的具体含义。这些地址值由配电自动化工程师实施预分配,带有随意性[5]。在主站与终端之间,传输数据之前约定好点号地址及其对应的含义,主站收到终端上送的实时采集数据后,根据点号的约定含义解析数据,对实时数据进行处理。

(2)104规约报文数据组织形式具有线性特点。104规约为不同类型的实时数据划分了点号地址段,如遥信点号地址段为1H~400H,遥测点号地址段为701H~900H[4]。104规约中的数据报文不是以终端所采集的一次设备对象为单元进行组织,而是根据实时数据类型和点号定义将实时采集值按点号顺序进行组装,这种报文组织形式具有线性特点。主站接收到报文数据后,根据点号的配置信息进行解析和处理,最终将线性形式组织的实时数据转换为面向对象方式在电网模型中展示。

3 基于104规约的点号配置过程分析

在配电自动化主站与终端之间,基于104规约的常规配置过程和数据采集过程见表1。

表1 配电自动化主站与终端的常规配置过程

Tab.1

| 步 骤 | 主 站 | 终 端 |

|---|---|---|

| 1 | – | 安装、接线 |

| 2 | 建模:建立电网拓扑模型,配置设备的采集量 | 配点:为每个终端设备的采集设备、采集的量分配点号,并提供给主站人员 |

| 3 | 配点:建立每个终端通道,并为每个设备的采集量配置终端对应的点号 | – |

| 4 | 对点调试 | 对点调试 |

| 5 | 根据点号定义,将实时数据转换为电网模型对象的采集值,并展示 | – |

在配电自动化工程实施过程中,首先是终端实施人员安装终端并完成接线,然后为每个终端设备的实时采集量分配点号,并整理成点号记录表提供给主站。主站需要在系统中建立电网的拓扑模型和设备对象,然后为每个终端建立通道,并根据终端提供的点号记录表为每个设备的采集量配置点号。在正式投运前,主站与终端进行对点调试,保证配置的正确性。另外,主站与终端之间是以点的方式采集实时数据,而配电自动化使用人员习惯基于电网拓扑以面向对象的方式监控电网实时状态,因此主站需要将采集的实时数据根据点号定义转换为面向对象方式展示。

上述实施过程主要由人工完成,工作量与配电自动化覆盖规模成正比。一般情况下,主站与终端约定点号表配置信息基本相同,可以减少工程实施的工作量。但由于配电线路上终端采集的对象不同,SCADA监控需求也不尽相同,不同终端的点号表会存在差异,复杂的情况下同一个工程中每台终端的点号表都不相同,给实施配置和调试过程带来较大的工作量和复杂性。

4 面向对象的自动配置总体设计

4.1 面向对象配置原理

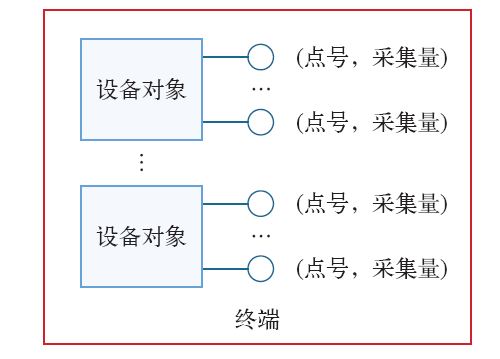

面向对象是指采用人类在认识客观世界的过程中普遍运用的思维方法,直观、自然地描述客观世界中的有关事物。虽然104规约的报文是以点的形式描述的,但终端的点号配置可基于面向对象方法描述,基于面向对象方式的点号配置描述信息如图3所示。

图3

图3

基于面向对象的终端配置信息描述

Fig.3

Terminal configuration information description based on object-oriented

基于面向对象方式描述采用104规约的终端配置信息时,需要先建立采集的一次设备对象,然后再建立每个对象的采集量并分配点号。终端与设备对象是一对多的关系,一台终端可以采集多个设备对象,如一台DTU可以监控环网柜的多个开关对象。同时一个设备有多个采集量,不同的采集量分配不同的点号。比起常规配置描述方法,该描述方式在配置信息中增加了设备对象的信息,可以使实施人员更加直观地配置。

XML(Extensible Markup Language)可以用来标记数据、定义数据类型,是一种允许用户对自己的标记语言进行定义的源语言,可提供统一的方法用于描述和交换独立于应用程序的结构化数据,因此,基于面向对象的采用104规约的终端配置信息可采用XML格式进行描述和存储。

4.2 自动配置方案总体设计

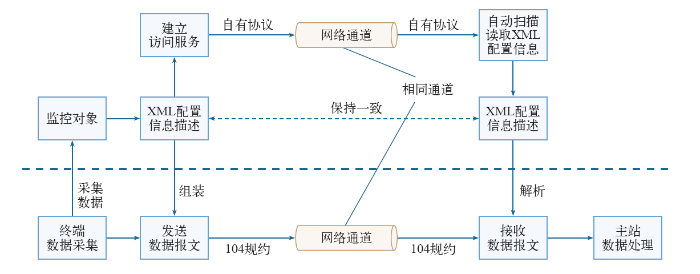

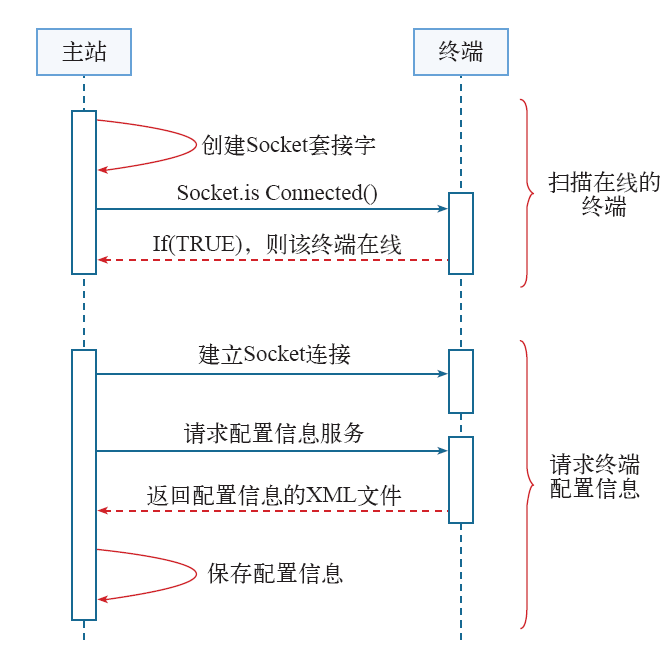

为降低配电自动化工程实施的复杂性,需要改变主站与终端之间人工对点调试方式。因为104规约是基于TCP/IP网络的,采用面向对象描述方法描述终端规约配置信息,可以方便地实现主站与终端之间的自动化的点号配置过程。本文提出了一种自动化配置实现过程设计,如图4所示。

图4

图4

基于面向对象方法的自动配置过程

Fig.4

Automatic configuration process based on object oriented method

在点号自动化配置过程中,终端方需根据配电终端监控对象,为监控对象的采集量配置点号,并将配置信息以XML文件保存。该XML配置信息中包括终端基本信息、通道信息、采集的设备对象信息以及采集点号信息。同时在终端方建立服务,该服务提供对终端XML配置信息的访问。然后,主站方通过自动扫描网络中可提供XML配置信息访问服务的终端,并将终端的XML配置信息读取到主站,实现主站点号配置的自动化,并保证终端与主站配置信息的一致性。其中,XML配置读取服务、网络中终端自动扫描、XML配置文件解析等过程为建立在主站与终端的自有协议。上述这种非人工的自动化配置方式可避免人工对点调试,大大降低工程实施的复杂性。

在完成自动化配置过程后,主站与终端的点号配置信息保持一致。终端方在发送数据时,根据点号配置信息组装报文,根据104规约协议发送至主站。主站接收到报文信息后,根据配置信息解析报文数据,并对实时数据进行处理。

5 自动配置实现中的关键技术

5.1 终端配置文件的XML Schema定义

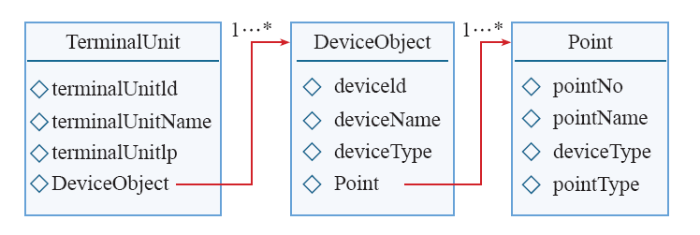

XML Schema是用于描述和校验XML文件的结构,为保证终端XML配置文件的统一和规范,需要为其定义XML Schema。终端XML配置信息中包括终端基本信息、通道信息、采集的设备对象信息以及采集点号信息。采用面向对象方式的终端配置信息对象结构如图5所示,其中TerminalUnit表示终端,DeviceObject表示该终端采集的设备,Point表示采集的点号。终端与设备、设备与点号均为一对多的关系。

图5

图5

基于面向对象的终端配置描述信息结构

Fig.5

The structure of terminal configuration information description based on object-oriented

TerminalUnit对象包括终端Id、name、通道等信息;DeviceObject对象包括设备Id、设备名称、设备类型等信息,Point对象包括点号、点名称、采集类型等信息。

根据上述结构模型,终端XML配置文件的XML Schema定义见附录。

5.2 自动配置功能的程序实现

图6

主站与终端之间建立Socket连接需要约定端口号,104规约使用的端口号是2404,用户可根据TCP/IP端口分配规范自行约定该端口。一般情况下,主站与终端是在同一个网络环境中,主站需先扫描网络中在线的终端,然后根据在线终端列表分别请求各个终端的配置信息,各终端将XML配置信息返回给主站,最终主站与终端的点号配置信息保持一致。

6 工程应用成效

针对采用104规约的配电自动化工程,在工程中应用SCADA采集的自动配置方案,可以有效地提高工程实施的调试效率,同时可避免配置错误、提高系统可用性。

6.1 提高工程实施效率

配电自动化工程的实施工作包括主站和终端两方面的调试。终端的安装调试有五个环节,见表2。

表2 配电自动化终端调试过程

Tab.2

| 序 号 | 环 节 | 时 间 |

|---|---|---|

| 1 | 安装和配置 | 约4h |

| 2 | 通信调试 | 约0.5h |

| 3 | 三遥调试及数据核对 | 1~2h |

| 4 | 遥控实验和故障实验 | 约0.5h |

| 5 | 消缺 | 约0.5h |

配电自动化主站调试需要四个环节,见表3。

表3 配电自动化主站调试过程

Tab.3

| 序 号 | 环 节 | 时 间 |

|---|---|---|

| 1 | 三遥配置 | 约1h |

| 2 | 三遥调试及数据核对 | 1~2h |

| 3 | 遥控实验 | 约0.5h |

| 4 | 消缺 | 约0.5h |

应用104规约自动配置后,终端的调试可以去除“三遥调试及数据核对”环节,调试时间至少减少1/4。主站端的调试可以去除“三遥配置”及“三遥调试及数据核对”环节,时间至少减少2/3。以张家港项目为例,该项目接入馈线终端58台,箱式变压器10台,台区75台,开闭所8台,其中馈线终端及开闭所使用104规约,3个实施人员用时一个半月完成接入调试。如果采用自动配置,时间可以减少为1个月,大大提高工程实施效率。

6.2 提高系统的可用性

配网自动化系统正式运行后,由于新增线路或更换TV/TA等原因,导致终端配置参数经常变动,而当前的配网自动化运维管理相对滞后,终端配置变动信息时常不能同步到主站系统,随着时间的推移,会有越来越多的终端配置参数与主站不一致,影响配电自动化系统的实用程度。

采用自动配置后,配置信息不一致的问题将不复存在,终端配置参数一旦发生改变,配置修改信息会自动同步到主站,大大降低了维护的成本和管理的难度,同时保证主站与终端配置信息的一致性,提高了系统的可用性。

7 结束语

本文深入剖析了配电自动化工程实施中的基于104规约的对点调试过程的复杂性,提出了基于面向对象的主站与终端的104规约自动化配置思路,并对总体设计方案和关键技术进行深入研究。我国配电自动化正处于快速发展和大规模建设时期,该研究成果的应用可有效提高配电自动化工程实施的调试效率,并保证调试的准确性。

附 录 终端配置信息的XML Schema定义描述

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://www.example.org/terminalunit"

xmlns:tns="http://www.example.org/terminalunit" elementFormDefault="qualified">

<element name="TerminalUnit" type="tns:TerminalUnitType"></element>

<complexType name="TerminalUnitType">

<sequence>

<element name="DeviceObject" type="tns:DeviceObjectType" maxOccurs="unbounded"></element>

</sequence>

<attribute name="terminalUnitId" type="integer" use="required"></attribute>

<attribute name="terminalUnitName" type="string" use="required"></attribute>

<attribute name="terminalUnitIp" use="optional">

<simpleType>

<restriction base="string">

<pattern

value="\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}">

</pattern>

</restriction>

</simpleType>

</attribute>

</complexType>

<complexType name="DeviceObjectType">

<sequence>

<element name="Point" type="tns:PointType" maxOccurs="unbounded"></element>

</sequence>

<attribute name="deviceId" type="string"></attribute>

<attribute name="deviceName" type="string"></attribute>

<attribute name="deviceType" type="string"></attribute>

</complexType>

<complexType name="PointType">

<sequence>

<element name="pointNo" type="int"></element>

<element name="pointName" type="string"></element>

<element name="pointType" type="string"></element>

</sequence>

</complexType>

</schema>

参考文献

配电自动化试点工程技术特点及应用成效分析

[J].对近年来随着智能电网建设而迅速开展的配电自动化试点工程开展情况做了较全面的介绍。阐述了配电自动化的总体目标、技术路线和构建原则,以及试点工程涉及的关键内容。对配电一次网架/设备的基础条件、配电自动化系统架构、主站和终端配置及功能选择、基于IEC 61968的信息交互、多种通信方式的综合应用等主要技术特点做了重点分析,并对试点工程实施后的应用成效从经济效益、管理效益、社会效益及科技进步等方面进行了对比和总结。阐述了配电自动化对加强配电网的科学管理和智能电网建设所产生的积极意义,同时提出了尚需注意的问题和应对措施。

Technological characteristics and application effects analysis of distribution automation pilot projects

[J].对近年来随着智能电网建设而迅速开展的配电自动化试点工程开展情况做了较全面的介绍。阐述了配电自动化的总体目标、技术路线和构建原则,以及试点工程涉及的关键内容。对配电一次网架/设备的基础条件、配电自动化系统架构、主站和终端配置及功能选择、基于IEC 61968的信息交互、多种通信方式的综合应用等主要技术特点做了重点分析,并对试点工程实施后的应用成效从经济效益、管理效益、社会效益及科技进步等方面进行了对比和总结。阐述了配电自动化对加强配电网的科学管理和智能电网建设所产生的积极意义,同时提出了尚需注意的问题和应对措施。

配电自动化若干问题的探讨

[J].介绍了几种现有的配电自动化(DA)定义,提出应将其包含的内容规范为中低压配电网的运行自动化和管理自动化。论述了DA在提高供电可靠性方面的作用及其经济效益,指出只有把用户减少的停电损失计算在内,才能充分说明DA投资的合理性和必要性。介绍了国内外DA的应用情况,并就目前DA需要解决的几项关键技术以及建设规划问题提出了建议。

Investigations to some distribution automation issues

[J].介绍了几种现有的配电自动化(DA)定义,提出应将其包含的内容规范为中低压配电网的运行自动化和管理自动化。论述了DA在提高供电可靠性方面的作用及其经济效益,指出只有把用户减少的停电损失计算在内,才能充分说明DA投资的合理性和必要性。介绍了国内外DA的应用情况,并就目前DA需要解决的几项关键技术以及建设规划问题提出了建议。

电力远动CDT规约向IEC61850转换的研究和实现

[J].

Research and implementation of the conversion of CDT protocol towards IEC 61850

[J].

DL/T 634.5104—2002.远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC 60870-5-101访问网络

[S].

新型智能配电自动化终端自描述功能的实现

[J].提出了一种新型智能配电自动化终端的设计方案,通过IEC 61850-6标准的自描述功能,取代远动协议点表的人工配置和修改工作。自描述ICD文件由硬件编码器自动生成,配电主站通过FTP方式获取配电自动化终端的ICD文件,从中解析出三遥信息表和配电网络拓扑信息,配电主站SCADA系统可据此实现前置协议点表和图库的自动生成功能。

New intelligent power distribution automation terminal self-describing

[J].提出了一种新型智能配电自动化终端的设计方案,通过IEC 61850-6标准的自描述功能,取代远动协议点表的人工配置和修改工作。自描述ICD文件由硬件编码器自动生成,配电主站通过FTP方式获取配电自动化终端的ICD文件,从中解析出三遥信息表和配电网络拓扑信息,配电主站SCADA系统可据此实现前置协议点表和图库的自动生成功能。

走向网络化的远动系统

[J].

Telecontrol system tending towards network

[J].

104规约向IEC61850信息模型转换的研究与实现

[J].

Research and implementation of conversion of 104 protocol toward IEC 61850 information model

[J].