1 引言

为缓解能源危机以及解决大量使用传统化石能源带来的生态环境、气候变化等挑战,作为主要清洁能源之一的光伏发电[1,2,3]日益受到重视。光伏发电利用光伏电池的光伏效应将太阳能转化成电能,其输出功率受到光照强度、环境温度以及负载与光伏电池等效内阻的阻抗匹配程度影响,为最大化光伏电池的输出功率,最大功率跟踪点(Maximum Power Point Tracking,MPPT)技术[4,5]被普遍采用。光伏电池与输出负载的阻抗匹配是MPPT控制技术的重要内容之一,目前大多采用Boost电路作为光伏电池的输出级,通过调节Boost电路的PWM控制脉冲占空比达到阻抗匹配的目的[6,7]。实际运行过程中,光伏电池状态以及用户负载往往是动态变化的,如何根据实际场景优化PWM控制脉冲占空比以使光伏电池实时工作在MPPT状态是一个值得深入研究的问题[8,9,10]。本文从太阳能电收集的高效率和收集装置的可实现性出发,研究并设计了一种基于Boost电路结构和自适应PWM控制的太阳能收集电路,在成熟的Boost电路的基础上加入智能控制算法,在Boost电路工作过程中实时检测光伏电池状态,由此优化Boost电路的控制参数,以电流闭环控制方式实时跟踪光伏电池状态,实现并保证收集电路实时工作在MPPT状态。

2 太阳能收集电路设计及分析

2.1 太阳能收集电路设计

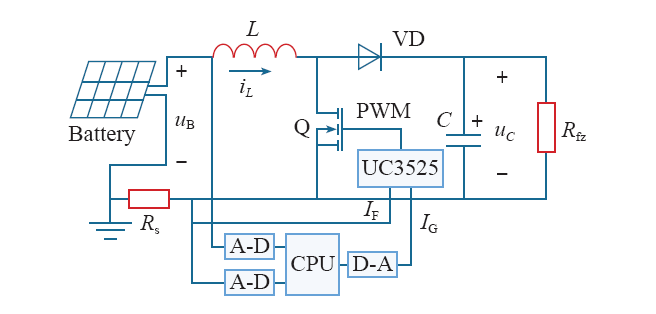

本设计针对太阳能的电收集,为最大可能地收集由光伏电池阵列转换过来的电能,收集电路主电路采用Boost拓扑结构,利用储能电感的自然强制性能量释放进行电能收集,用高压大容量电容储存电能。为尽可能多地收集能量,收集电路输出不实施稳压,仅设置过电压保护,为保证光伏电池实时工作在MPPT状态,收集电路的实际输出电流实时跟踪光伏电池的MPPT工作点。考虑到实际需要以及实现的可行性,兼顾智能控制的灵活性和经典控制的可靠性、成熟性,控制电路采用CPU干预下的专用PWM控制IC联合控制的电流闭环控制方式。拟采用的太阳能收集电路如图1所示,Battery为光伏电池阵列;L为储能电感;Q为MOS开关管;VD为收集电路单向隔离二极管;C为储能电容;Rfz为收集电路的输出等效负载(即用户负载);Rs为光伏电池输出电流采样电阻。两路A-D分别将光伏电池输出电压和输出电流送入CPU进行数字化采样,以实时跟踪光伏电池状态。控制IC 采用电压型专用控制芯片(如UC3525),电流闭环控制的给定由CPU根据光伏电池状态提供。为保证检测的实时性和同步,电路中的两路A-D采用2个独立的A-D芯片,用2个独立的采样锁存信号确保电压信号和电流信号的同步采样。

图1

2.2 太阳能收集电路分析

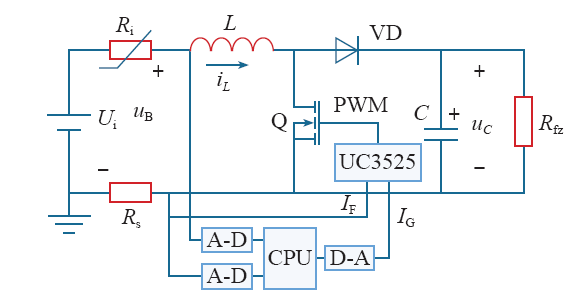

光伏电池的开路电压和短路电流受光照强度和环境温度的影响,其外特性可由受光照强度以及环境温度控制的受控电压源和可变电阻的串联电路等效替代,太阳能收集电路的等效电路如图2所示。Boost主电路的工作过程分为两个阶段,第一个阶段为开关管Q导通时储能电感L的储能阶段,第二个阶段为开关管Q关断时储能电感L向储能电容C以及用户负载Rfz释放能量的阶段。Boost电路的工作过程受专用PWM控制芯片UC3525直接控制,UC3525 根据电流给定值IG和光伏电池输出电流采样值IF实现光伏电池输出电流的电流闭环控制,根据电流给定值控制光伏电池的输出电流,使光伏电池实时工作在MPPT状态。UC3525的电流给定值来自于控制CPU,根据CPU检测到的光伏电池状态实时调整。CPU的两路A-D实时检测光伏电池的输出电压和输出电流,并据其计算出光伏电池MPPT输出时应有的电流值作为UC3525的电流给定,迫使光伏电池尽可能实时工作在MPPT状态。

图2

3 控制参数的确定

光伏电池的MPPT输出,要求其负载阻抗与其等效内阻匹配(相等),如果光伏电池状态(受控电压源的输出电压值Ui和等效内阻Ri)可知,则光伏电池工作在MPPT状态时的输出电流即可确定,即

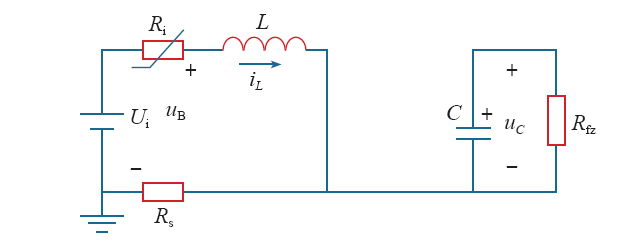

根据式(1),如果能实时检测出光伏电池状态,计算出光伏电池MPPT输出时应具有的输出电流iMPPT,通过Boost电路的PWM电流闭环控制迫使光伏电池实际输出电流跟踪iMPPT,即使iL≈iMPPT,则可迫使光伏电池实时工作在MPPT输出状态附近。因此,可以iMPPT作为Boost收集电路的电流给定IG,对Boost收集电路实施电流闭环控制,使光伏电池输出电流值被控制在iMPPT附近。对于光伏电池实时状态的检测,可在Boost电路开关管导通阶段同时进行,此时,收集电路的等效电路如图3所示。

图3

图3

开关管Q导通时的太阳能收集等效电路

Fig.3

Equivalent circuit of solar collector circuit at the time of Q being on

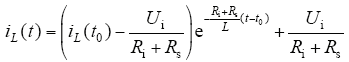

在开关管导通阶段,光伏电池输出电流(即储能电感电流)计算式为

式中,t0为某个开关周期内开关管Q导通的起始时刻;iL(t0)为开关管Q导通时电感的起始电流。

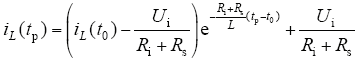

根据式(2),该开关周期内开关管截止时刻tp的电感电流计算式为

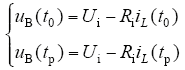

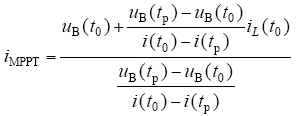

考虑到光伏电池的状态一般不会突变,且高频PWM控制的控制脉冲周期很短,为减小计算量以提高实时性,光伏电池的状态可在开关管Q导通起止时刻检测光伏电池的端电压和端电流的值后经过CPU计算得到,即求解式(4)列出的方程组的值。

式中,uB(t0)和uB(tp)为脉冲起止时刻的光伏电池端电压测量值;iL(t0)和iL(tp)为脉冲起止时刻的光伏电池端电流测量值。

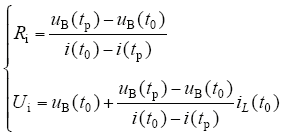

解方程组式(4)可得光伏电池在测量时段(一个开关周期内)的状态为

由式(2)和式(5)可求得此时光伏电池的MPPT输出电流值为

CPU逐开关周期地根据两路A-D的测量值,由式(6)计算出iMPPT,经D-A转换送给UC3525,作为Boost电路MPPT控制的电流给定值IG,即IG = IMPPT。光伏电池的实际输出电流在经A-D送入CPU的同时,也作为反馈信号经调理后作为IF送给专用控制芯片UC3525,UC3525根据电流误差值(IG - IF)经内置PID算法确定Boost电路的控制脉冲宽度,以迫使光伏电池实时输出电流值近似等于iMPPT。

4 实例分析

表1 太阳能收集电路元件及参数列表

Tab.1

| 开关频率 | 光伏电池 | 储能电感 | 储能电容 | 输出负载 | 电流采样电阻 |

|---|---|---|---|---|---|

| 100kHz | 24V, 300W | 330μH | 1 000μF | 50Ω | 0.5Ω |

表2 收集电路在不同光伏电池状态时MPPT输出相关数据

Tab.2

| 电流IMPPT/A | 脉冲占空比 | 电池转换功率/W | 收集功率/W | 收集效率 |

|---|---|---|---|---|

| 12 | 0.48 | 288 | 77.15 | 0.268 |

| 6 | 0.405 | 144 | 46.28 | 0.321 |

| 4 | 0.31 | 96 | 32.81 | 0.342 |

| 3 | 0.215 | 72 | 25.35 | 0.352 |

| 2.4 | 0.14 | 57.6 | 20.64 | 0.358 |

| 2 | 0.06 | 48 | 17.39 | 0.362 |

| 1.7 | 0.005 0 | 40.8 | 14.99 | 0.367 |

| 1.5 | 0.005 | 36 | 13.25 | 0.368 |

| 1.3 | 0.005 | 31.2 | 11.52 | 0.369 |

| 1.2 | 0.005 | 28.8 | 10.67 | 0.371 |

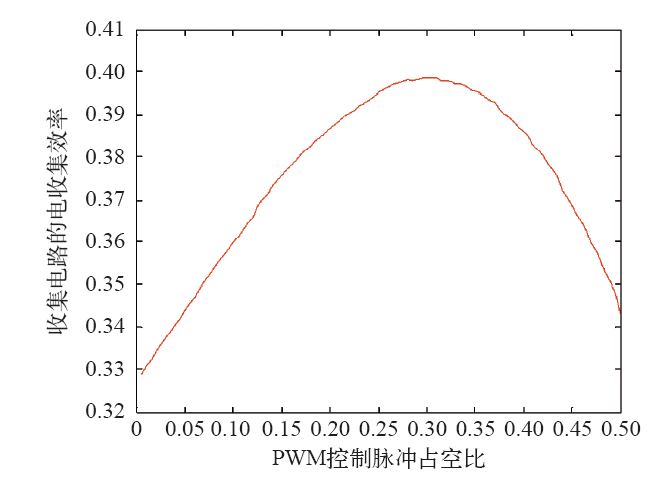

图4

图4

电收集效率与PWM脉冲占空比的关系

Fig.4

Relationship between collection efficiency and PWM pulse duty cycle

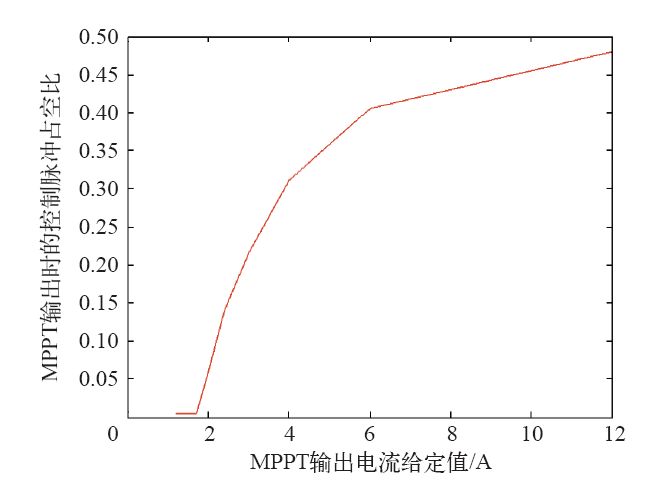

图5

图5

光伏电池MPPT电流与PWM脉冲占空比的关系

Fig.5

Relationship between MPPT current of photovoltaic cell and PWM pulse duty cycle

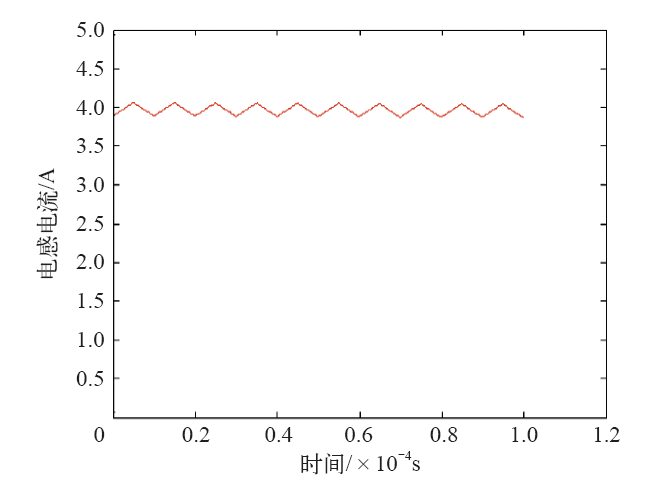

图6

图6

光伏电池MPPT输出时的实际输出电流

Fig.6

Actual output current of photovoltaic cell at MPPT

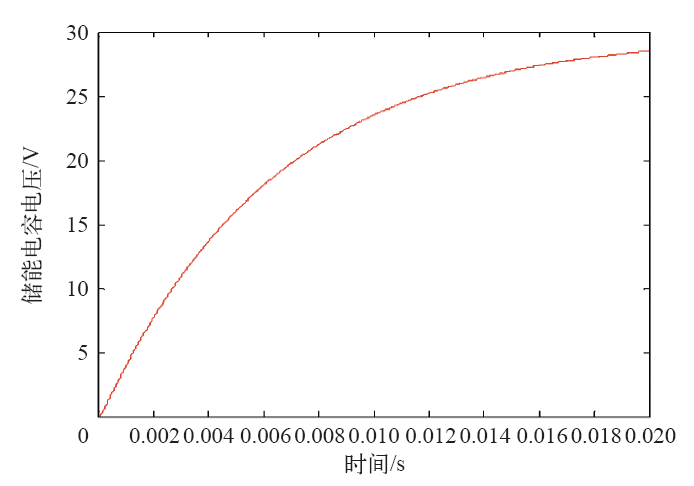

图7

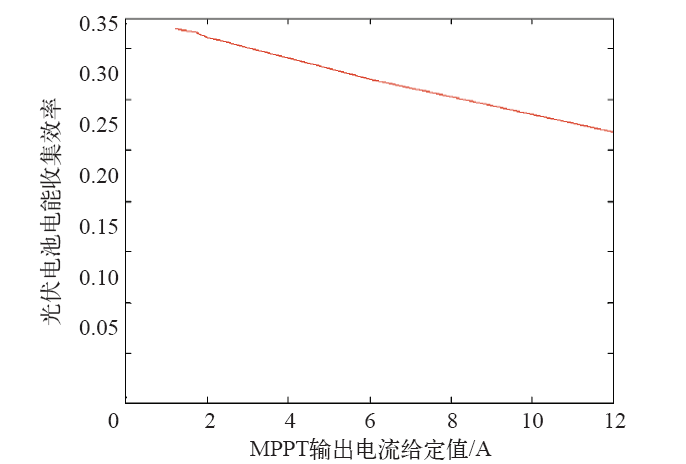

图8

图8

不同光伏电池状态时的MPPT收集效率

Fig.8

MPPT collection efficiency at different states of photovoltaic cell

图4为光伏电池处于Ui = 24V、Ri = 3Ω状态,以及收集电路等效输出负载Rfz = 50Ω时,收集电路受不同PWM脉冲占空比控制时的电收集效率情况。由图可见,收集电路的电收集效率存在最大值点,说明当收集电路中的元器件参数处于某个组合状态时,收集电路只有受控于某个对应的PWM控制脉冲占空比时才能使收集电路的电收集效率最高;另外,从图中还可见,收集电路的最大电收集效率比理想值0.5要低,这是因为收集电路中的电流采样电阻、单向隔离二极管等元器件要消耗一部分能量导致。

图5为光伏电池处于不同状态时,其MPPT输出时的输出电流与收集电路PWM控制脉冲占空比的对应关系情况。由图可见,当光伏电池MPPT输出时的输出电流值较大时,收集电路迫使光伏电池工作于MPPT状态的PWM控制脉冲占空比也较大。

图6为光伏电池处于Ui = 24V、Ri = 3Ω状态,收集电路等效输出负载Rfz = 50Ω,以及收集电路工作于光伏电池的MPPT输出时光伏电池的实际输出电流(与收集电路储能电感电流相同)情况。由图可见,收集电路工作于电流连续状态,与收集电路开关管Q的导通、关断相对应,储能电感存在储能、释放能量的过程,且输出电流均值约等于光伏电池MPPT输出时的理想输出电流iMPPT。

图7为收集电路运行过程中的储能电容电压变化情况,由图可见储能电容电压呈指数增加,且逐渐趋于一个稳定值,这是因为当储能电容电压低时,等效输出负载Rfz消耗的功率小,收集电路将一部分收集电能储存于储能电容,储能电容电压逐渐上升,等效输出负载Rfz消耗的功率也逐渐增加,当Rfz消耗的功率增加到与收集电路收集的功率相等时,储能电容的电压趋于稳定。

图8为光伏电池处于不同状态且收集电路工作于光伏电池MPPT输出时收集电路的电收集效率情况。由图可见,随着iMPPT的增加,收集电路的电收集效率降低,这是因为随着iMPPT的增加,储能电感电流iL(t)也增加,电流采样电阻Rs和单向隔离二极管VD的消耗功率也增加,所以电收集效率下降。为提高收集电路的电收集效率,可根据电路噪声及干扰情况尽可能地减小电流采样电阻Rs的阻值以及单向隔离二极管VD的正向管压降和反向恢复时间。

5 结束语

太阳能收集电路的电收集效率与光伏电池状态、收集电路结构及元器件参数、收集电路等效输出负载等因素有关,为尽量提高太阳能的电收集效率,收集电路应迫使光伏电池工作在MPPT输出状态,这可由工作于电流闭环控制模式下的Boost电路实现。但由于Boost电路工作于开关状态,光伏电池实际工作状态在其MPPT工作点附近波动,存在瞬时误差,如何在可实现的前提下统筹优化元件参数、开关频率等,以使MPPT跟踪瞬时误差更小,有待进一步深入研究。

参考文献

粒子群优化算法在光伏阵列多峰最大功率点跟踪中的应用

[J].局部阴影情况下,光伏阵列功率-电压(P-U)特性曲线呈现多个极值点,传统的最大功率点跟踪(maximum power point tracking,MPPT)方法会失效。研究了粒子群优化算法(particle swarm optimization,PSO)在光伏阵列(photovoltaic array)多峰MPPT中的应用,该方法根据多峰P-U曲线的特性,提出将粒子初始位置分散定位在可能的峰值点电压处这一新思路,保证了粒子群算法不会陷入局部极值点且不会错过任何极值点。设置了粒子群算法的参数,同时提出有效的迭代终止策略,能够避免系统趋于稳定时的功率振荡。最后通过仿真验证了该算法在有、无阴影情况下均能够快 速且准确地跟踪最大功率点,有效地提高了光伏阵列输出 效率。

Application of PSO algorithm in global MPPT for PV array

[J].局部阴影情况下,光伏阵列功率-电压(P-U)特性曲线呈现多个极值点,传统的最大功率点跟踪(maximum power point tracking,MPPT)方法会失效。研究了粒子群优化算法(particle swarm optimization,PSO)在光伏阵列(photovoltaic array)多峰MPPT中的应用,该方法根据多峰P-U曲线的特性,提出将粒子初始位置分散定位在可能的峰值点电压处这一新思路,保证了粒子群算法不会陷入局部极值点且不会错过任何极值点。设置了粒子群算法的参数,同时提出有效的迭代终止策略,能够避免系统趋于稳定时的功率振荡。最后通过仿真验证了该算法在有、无阴影情况下均能够快 速且准确地跟踪最大功率点,有效地提高了光伏阵列输出 效率。

一种模块化光伏发电并网系统

[J].提出一种全模块化光伏发电并网系统结构,由直流模块和交流模块组成,直流模块输出与交流并网模块共享直流母线。研究逆变模块并联运行时模块之间的电流耦合关系,提出对逆变模块输出火线和零线的交流滤波电感电流均进行闭环控制,实现了各逆变模块之间的入网电流解耦。提出一种系统效率(尤其是轻载效率)优化控制方法,利用控制电路参数的分散性,使只有一个模块工作在非满载状态,其余模块处于满载或待机状态。搭建实验验证系统,进行了稳态和动态实验。实验结果证明了所提出系统的可行性和控制策略的有效性。

A modular grid-connected photovoltaic generation system

[J].提出一种全模块化光伏发电并网系统结构,由直流模块和交流模块组成,直流模块输出与交流并网模块共享直流母线。研究逆变模块并联运行时模块之间的电流耦合关系,提出对逆变模块输出火线和零线的交流滤波电感电流均进行闭环控制,实现了各逆变模块之间的入网电流解耦。提出一种系统效率(尤其是轻载效率)优化控制方法,利用控制电路参数的分散性,使只有一个模块工作在非满载状态,其余模块处于满载或待机状态。搭建实验验证系统,进行了稳态和动态实验。实验结果证明了所提出系统的可行性和控制策略的有效性。

基于新型混合储能结构的独立光伏发电系统

[J].

Stand-alone PV system based on new structure of hybrid energy storage

[J].

光伏分布式MPPT机理分析与仿真研究

[J].DOI:10.7667/j.issn.1674-3415.2015.02.008 URL [本文引用: 1]

Photovoltaic distributed MPPT mechanism analysis and simulation study

[J].DOI:10.7667/j.issn.1674-3415.2015.02.008 URL [本文引用: 1]

Unified MPPT controller for partially shaded panels in a photovoltaic array

[J].

DOI:10.3389/fbioe.2019.00330

URL

PMID:31824932

[本文引用: 1]

MicroRNAs (miRNA) have been identified as oncogenic drivers and tumor suppressors in every major cancer type. In this work, we design an artificial intelligent signal amplification (AISA) system including double-stranded SQ (S, signal strand; Q, quencher strand) and FP (F, fuel strand; P, protect strand) according to thermodynamics principle for sensitive detection of miRNA in vitro and in vivo. In this AISA system for miRNA detection, strand S carries a quenched imaging marker inside the SQ. Target miRNA is constantly replaced by a reaction intermediate and circulatively participates in the reaction, similar to enzyme. Therefore, abundant fluorescent substances from S and SP are dissociated from excessive SQ for in vitro and in vivo visualization. The versatility and feasibility for disease diagnosis using this system were demonstrated by constructing two types of AISA system to detect Hsa-miR-484 and Hsa-miR-100, respectively. The minimum target concentration detected by the system in vitro (10 min after mixing) was 1/10th that of the control group. The precancerous lesions of liver cancer were diagnosed, and the detection accuracy were larger than 94% both in terms of location and concentration. The ability to establish this design framework for AISA system with high specificity provides a new way to monitor tumor progression and to assess therapeutic responses.

图腾柱式无桥零纹波交错并联Boost功率因数校正器

[J].提出一种图腾柱式无桥零纹波交错并联Boost功率因数校正器(Power Factor Correction, PFC), 解决了低压大电流输入场合下的Boost PFC效率和功率密度偏低的问题。此拓扑结合了无桥和交错并联技术, 降低了输入整流桥、功率开关器件及Boost电感的损耗, 消除了传统Boost PFC所存在的局部过热点, 提高了变换器效率, 适用于低压、大电流应用场合;结合了交错并联和零纹波技术, 改善了变换器电磁兼容(Electromagnetic Compatibility, EMC)特性, 减小了输入、输出滤波电感和电容体积, 提高了变换器效率和功率密度。本文详细阐述了此变换器的工作原理及其参数设计过程, 并通过一台基于DSP控制的1kW样机进行了实验验证。

An interleaved totem-pole bridgeless Boost PFC rectifier with zero-ripple current filter

[J].提出一种图腾柱式无桥零纹波交错并联Boost功率因数校正器(Power Factor Correction, PFC), 解决了低压大电流输入场合下的Boost PFC效率和功率密度偏低的问题。此拓扑结合了无桥和交错并联技术, 降低了输入整流桥、功率开关器件及Boost电感的损耗, 消除了传统Boost PFC所存在的局部过热点, 提高了变换器效率, 适用于低压、大电流应用场合;结合了交错并联和零纹波技术, 改善了变换器电磁兼容(Electromagnetic Compatibility, EMC)特性, 减小了输入、输出滤波电感和电容体积, 提高了变换器效率和功率密度。本文详细阐述了此变换器的工作原理及其参数设计过程, 并通过一台基于DSP控制的1kW样机进行了实验验证。

光伏发电最大功率跟踪点跟踪交错并联Boost变换器的动力学特性分析

[J].DC-DC变换器作为光伏发电最大功率点跟踪(maximum power point tracking,MPPT)控制器的核心部分,其动力学特性对系统的性能产生影响。该文基于非线性动力学系统理论,建立了光伏发电最大功率点跟踪(maximum power point tracking,MPPT)交错并联Boost变换器的离散迭代映射模型,在此基础上采用分岔图、时域波形图、相轨迹图方法,研究了其动力学特性,并与一般Boost变换器特性进行比较。理论与实验结果均表明,在相同电路参数的情况下,与一般Boost变换器相比,交错并联Boost变换器的稳定域更大,电感电流和电容电压的纹波小、变化幅度小,更适用于光伏发电MPPT。

Analysis of the dynamical characteristics of the interleaved Boost converter in maximum power point tracking for photovoltaic power

[J].DC-DC变换器作为光伏发电最大功率点跟踪(maximum power point tracking,MPPT)控制器的核心部分,其动力学特性对系统的性能产生影响。该文基于非线性动力学系统理论,建立了光伏发电最大功率点跟踪(maximum power point tracking,MPPT)交错并联Boost变换器的离散迭代映射模型,在此基础上采用分岔图、时域波形图、相轨迹图方法,研究了其动力学特性,并与一般Boost变换器特性进行比较。理论与实验结果均表明,在相同电路参数的情况下,与一般Boost变换器相比,交错并联Boost变换器的稳定域更大,电感电流和电容电压的纹波小、变化幅度小,更适用于光伏发电MPPT。

基于自适应滑模层极值搜索的光伏发电最大功率跟踪方法

[J].

Maximum power point tracking method for photovoltaic systems using adaptive extremum seeking control based on sliding layer

[J].

光伏发电系统运行模式无缝切换控制策略

[J].

DOI:10.13335/j.1000-3673.pst.2014.10.028

URL

[本文引用: 1]

传统独立光伏发电采用电压型控制,并网光伏发电采用电流型控制,无法实现运行模式的无缝切换。为此,提出光伏发电系统在2种运行模式下都采用电压型控制,避免控制策略切换所引起的冲击。针对光伏发电系统的特点,分别设计了光伏逆变器在孤岛运行、并网运行及模式切换时的下垂控制策略。将下垂控制进行改进,通过动态平移下垂曲线,使光伏逆变器并网运行时能够始终输出最大有功功率,抑制不同情况下的功率偏移,同时维持直流母线电压稳定,孤岛运行时能够跟踪电网运行状态,减小并网瞬间的冲击。仿真结果和实验结果均验证了所提控制策略的有效性,光伏逆变器在孤岛模式及并网模式都能够满足稳态运行要求,模式切换暂态过程平滑无冲击。

A seamless switching control strategy for operating modes of photovoltaic generation system

[J].

DOI:10.13335/j.1000-3673.pst.2014.10.028

URL

[本文引用: 1]

传统独立光伏发电采用电压型控制,并网光伏发电采用电流型控制,无法实现运行模式的无缝切换。为此,提出光伏发电系统在2种运行模式下都采用电压型控制,避免控制策略切换所引起的冲击。针对光伏发电系统的特点,分别设计了光伏逆变器在孤岛运行、并网运行及模式切换时的下垂控制策略。将下垂控制进行改进,通过动态平移下垂曲线,使光伏逆变器并网运行时能够始终输出最大有功功率,抑制不同情况下的功率偏移,同时维持直流母线电压稳定,孤岛运行时能够跟踪电网运行状态,减小并网瞬间的冲击。仿真结果和实验结果均验证了所提控制策略的有效性,光伏逆变器在孤岛模式及并网模式都能够满足稳态运行要求,模式切换暂态过程平滑无冲击。