1 引言

随着国际社会对于能源短缺问题的日益关注以及人们对于环保事业的不断重视,分布式电源(Distributed Resources,DR)在世界各国的发展都十分迅速。分布式电源指的是直接布置在配电网或者分布在负荷附近的电源,其发电规模一般不大,包括分布式发电设备与储能装置。

分布式电源接入电网会对原有的电力系统造成很大的影响。分布式电源的并网会产生两个方面的问题:一是并网系统本身的结构和性能;另一个就是DG并网后对电力系统运行、控制、保护等各方面产生的影响[1]。分布式电源技术的发展和分布式电源在电网中渗透率的不断加大使得对这些影响的规范变得更为必要,分布式电源并网标准的制订和修订工作也变得尤为重要。

目前,许多国际组织和国家已经颁布了自己的分布式电源并网的标准,一些标准随着技术的发展也进行了修订或亟待修订。我国分布式电源的标准制订较晚,一些技术标准也有待完善。面对这样的情况,对现有分布式电源并网标准的发展进行分析,对比各标准的差异十分有必要。

文献[1,2]对2009年之前颁布的标准从一般规范和要求、电能质量与保护三个方面做了大致的介绍。文献[3]针对北美、欧洲和我国的DR标准对有功和频率响应、无功控制和电压调节、故障穿越等方面进行了对比。文献[4]选取了美国、加拿大、英国和我国的DG并网标准从技术规格和要求、安全和保护,以及电能质量等方面进行对比总结。文献[5]比较了国内外常用的光伏发电与风力发电的并网技术标准,从并网方式、电能质量、保护与控制等方面进行了分析比较。文献[6]对IEEE 1547标准进行了内容上的介绍。上述文献中引用的一些标准较为陈旧,对我国国内标准的介绍较少,缺乏标准自身发展的纵向对比,对于国内自身不同分布式电源并网标准和国外组织与国家标准的横向比较也缺乏细致的分析。

本文主要选取了典型的IEEE 1547国际标准和我国国内分布式电源并网标准进行介绍,针对异常状况响应、功率控制和电压调节、低电压穿越等方面进行了自身发展与相互间的研究对比,还以风电与光伏发电为例进行了具体介绍。本文分析了各标准的差异成因和标准未来的发展趋势,为分布式标准的制订与修订提供了参考借鉴。

2 分布式并网标准介绍

2.1 国际组织标准

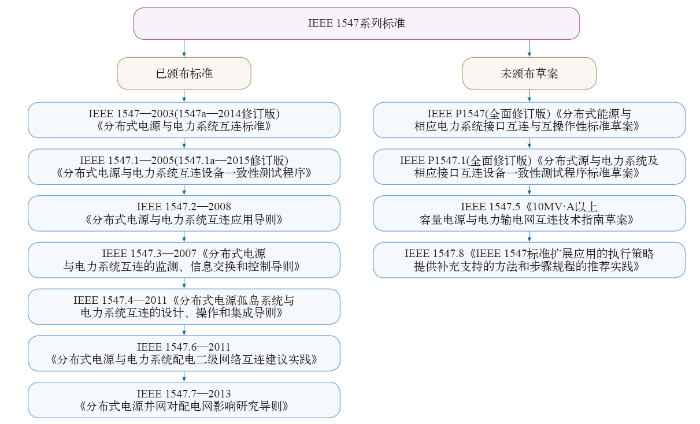

IEEE燃料电池、光伏发电、分布式发电和储能标准协调委员会在2003年7月发布了IEEE 1547—2003《分布式电源与电力系统互连标准》[7]。这项标准是IEEE 1547系列互连标准的第一项,其首次尝试将所有类型的DG在性能、运行、测试、安全、维护等方面的要求进行统一,在国际上得到了广泛认可。之后,如图1所示, IEEE又陆续颁布了有关分布式电源和微电网并网的一系列标准和草案[8,9,10,11,12,13,14,15]。在2014年,IEEE对IEEE 1547—2003《分布式电源与电力系统互连标准》进行了第一次修订,颁布了IEEE 1547a—2014《分布式电源与电力系统互连标准》[16]。在2013年12月,IEEE主办了专项研讨会,建议修改1547标准的标题、范围和目的,建立了一个项目工作组,准备在2018年前完成对IEEE 1547标准的全面修订。

图1

2.2 我国国家标准

在2015年3月中共中央国务院颁发的《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》中提到,推进电力体制改革的一项重点任务是开放电网公平接入,建立分布式电源发展新机制,其中一点就是要完善并网运行服务,加快修订和完善接入电网的技术标准、工程规范和相关管理办法。2015年7月国家发展改革委、国家能源局《关于促进智能电网发展的指导意见》中也提到发展智能电网是发展能源互联网的重要基础,要鼓励分布式电源和微网建设,其中的一项主要任务就是完善标准体系,加快智能电网标准国际化。由此可见,我国十分重视对于分布式电源并网标准的制定、修改和完善。

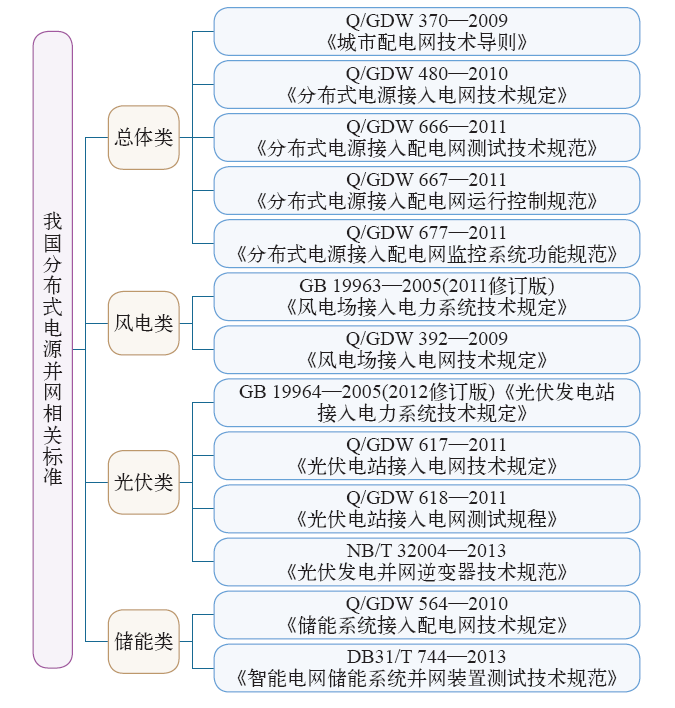

我国的分布式电源并网标准包含了国家标准、行业标准、地方标准和企业标准四级,从分布式电源技术类型分类可以分为总体类、风电类、光伏类和储能类等,包括了接入电网设计、入网检测、运行控制规范、监督管理、并网设备规范等内容。如图2所示,列出了我国部分分布式电源并网的相关标准。

图2

图2

我国分布式电源并网标准

Fig.2

Chinese standards for grid-integration of distributed resources

2.2.1 总体标准

早在2009年,国家电网公司就在Q/GDW 370 —2009《城市配电网技术导则》[17]中提到分布式电源规划应该纳入配电网的规划,在电力平衡、安全稳定、运行控制和电能质量等方面进行设计论证。

2010年8月,国家电网公司颁布了企业标准Q/GDW 480—2010《分布式电源接入电网技术规定》[18]。这是我国第一次制定分布式电源接入电网的技术标准。这项标准根据我国电网结构特点和安全运行要求,结合分布式电源的特性以及分布式电源对电网影响,参考或者引用了已有的国家标准、行业标准、IEC标准、IEEE标准来制定,在电能质量、安全和保护、电能计量、通信和运行响应特性方面做出了规定。这项标准中规定了通过35kV及以下电压等级接入电网的新建或扩建分布式电源接入电网应满足的技术要求,适用的分布式电源形式有同步电机、感应电机和变流器等。

2.2.2 风电标准

2.2.3 光伏标准

2.2.4 储能标准

2010年12月国家电网公司颁布了Q/GDW 564—2010《储能系统接入配电网技术规定》[30],对接入35kV及以下电压等级配电网的、以电化学或电磁形式存储电能的储能系统在接口装置、接地与安全、电能质量、功率控制与电压调节、继电保护、自动化与通信、电能计量方面做了相关的技术规定。

在2013年,上海市地方标准DB31/T 744—2013《智能电网储能系统并网装置测试技术规范》[31]适用于连接到10kV及以下配电网的储能系统并网装置,对其工作性能的测试条件、内容和方法进行了规定。

3 标准比较

3.1 异常状态响应

分布式电源的接入会对电网的电压和频率水平产生影响,当电网出现异常状态时,分布式电源也会依据保护装置对电网的电压和频率运行水平做出响应。电压与频率的响应特性需要能够保持电网电压与频率的稳定性,保护连接设备。

3.1.1 电压响应

表1 互联系统异常电压响应

Tab.1

| 标准 | 并网点电压(额定电压百分比)(%) | 切除时间/s | 可调切除 时间上限/s |

|---|---|---|---|

| IEEE 1547—2003 | U<50 | 0.16 | – |

| 50≤U<88 | 2.00 | – | |

| 110<U<120 | 1.00 | – | |

| 120≤U | 0.16 | – | |

| IEEE 1547a—2014 | U<45 | 0.16 | 0.16 |

| 45≤U<60 | 1 | 11 | |

| 60≤U<88 | 2 | 21 | |

| 110<U<120 | 1 | 13 | |

| 120≤U | 0.16 | 0.16 | |

| Q/GDW 480—2010 Q/GDW 617—2011 | U<50 | 0.2 (光伏 0.1) | – |

| 50≤U<85 | 2 | – | |

| 110≤U<135 | 2 | – | |

| 135≤U | 0.2 (光伏 0.05) | – |

由表1可见,将IEEE 1547—2003与其修订版IEEE 1547a—2014纵向对比,最小电压设定点有所降低,对于需响应电压范围的区分更加细致,电压范围由4档变为了5档。当并网点电压为额定电压的50%~60%时,1547a中默认设定的切除时间与原1547标准的切除时间相比少了1s,需要比以前更快地切除。在修订版1547a中,在电力系统和分布式电源运营商的共同协议下,允许有其他静态或动态电压和切除时间的分闸设定值。在并网点电压为额定电压的45%以下或120%以上时,切除时间仍严格要求在0.16s内,而在这之间,可调的切除时间上限放得较为宽松,使分布式电源不会轻易离网,这也要求分布式电源具有更强的耐受系统电压异常的能力。IEEE 1547原始标准中,对于小于或等于30kW峰值容量的分布式电源,电压设定点和切除时间应设为固定值或现场可调。对超过30kW的分布式电源,电压设定点应设为现场可调。在修订版中,峰值容量下降为300W,对大于300W的分布式电源,不仅电压设定点现场可调,其切除时间也应变为现场可调,使得切除时间更加灵活。

将我国总体的分布式电源接入电网技术规定Q/GDW 480—2010与具体的光伏电站接入电网技术规定Q/GDW 617—2011相比,两者的电压范围分档相同,但要求的切除时间有所不同,在并网点电压为额定电压的50%以下或135%以上时,光伏电站需要更快响应。在Q/GDW 392—2009《风电场接入电网技术规定》中,并没有提到具体的响应切除时间,仅对电压运行范围做了规定。

将IEEE 1547国际标准与中国总体的分布式电源接入电网技术规定Q/GDW 480—2010相比较,我国的最小档电压设定值与IEEE 1547原标准相同,比新标准大5%,最大电压设定值也比IEEE 1547标准要大。总的来说,IEEE 1547标准默认设定的切除时间比中国的标准要小,需要更快地停止供电。但是IEEE 1547具有可调的切除时间,其上限大于我国标准,而我国标准中还缺乏可调的响应切除时间。

3.1.2 频率响应

表2 互联系统异常频率响应

Tab.2

| 标准 | DR容量 | 频率/Hz | 切除时间/s或要求 | 可调频率范围 /Hz | 可调切除时间上限 /s |

|---|---|---|---|---|---|

| IEEE 1547—2003 | ≤30kW | >60.5 | 0.16 | – | – |

| <59.3 | 0.16 | – | – | ||

| >30kW | >60.5 | 0.16 | – | – | |

| <{59.8~57.0} | 0.16~300可调 | – | – | ||

| (可调设定点) | |||||

| <57.0 | 0.16 | – | – | ||

| IEEE 1547a—2014 | – | <57.0 | 0.16 | 56~60 | 10 |

| <59.5 | 2 | 56~60 | 300 | ||

| >60.5 | 2 | 60~64 | 300 | ||

| >62 | 0.16 | 60~64 | 10 | ||

| Q/GDW 480—2010 Q/GDW 617—2011 Q/GDW 392—2009 | 10(6)~35kV (风电和大型光伏110(66)kV及以上) | <48 | 运行 60s以上(同步机和感应电机) | – | – |

| 48~49.5 | 运行至少10min(风机运行30min) | – | – | ||

| 50.2~50.5 | 减小有功功率输出(光伏、风机运行2min) | – | – | ||

| >50.5 | 离网(光伏0.2) | – | – | ||

| 380V | <49.5 | 0.2 | – | – | |

| >50.2 | 0.2 | – | – |

由表2可见,IEEE 1547对于频率响应的标准有所变化。IEEE 1547的修订版1547a中,删除了对于DG容量的区分要求,频率设定范围的分档也更细致,欠频与过频都分为了两档。在更为严重的欠频或过频情况下,默认切除时间与原标准一致,在情况较轻微的欠频和过频情况下,默认切除时间变长,要求分布式电源耐受频率异常的能力增加。在电力系统和分布式电源运营商的共同协议下,新标准提到允许有其他静态或动态频率和切除时间的分闸设定值,增加了可调的频率范围,可调的切除时间上限标准值也较大,需要分布式电源耐受频率异常的能力较大。

我国的分布式电源并网标准对不同容量等级的分布式电源提出了不同的要求。对于380V电压等级并网的分布式电源仅要求在频率超过49.5~50.2Hz频率范围时在0.2s内停止向电网供电,不对电网频率处理造成更大的影响。而10(6)~35kV(风电和大型光伏110(66)kV及以上)电压等级并网的分布式电源对电网频率的影响较大,可对电网有支撑作用,对其提出的耐受异常要求就比较大。具体到光伏和风电,在48~49.5Hz范围内,风电场要求的运行时间更长。

将国际IEEE 1547标准与中国标准横向比较,可见我国标准还缺乏可调的频率异常响应设定值和切除时间要求。然而在一些频率范围内,我国标准中所需的对异常频率的耐受要求更严格。在孤岛检测的项目中,频率也是一个重要的被测电气量,选择合适的频率响应值,保证孤岛保护正确动作也是标准制定者和并网设备厂商所关心的问题。

3.2 功率控制和电压调节

分布式电源的功率控制主要用在电网发生事故导致系统能力降低的情况下,帮助电网恢复正常运行,是分布式电源一个非常重要的能力。分布式电源通过有功和无功控制参与电网调节,支撑电网运行,确保在发生事故时电力系统能够保持稳定。

原IEEE 1547标准要求分布式电源不主动调节公共耦合点(PCC)处的电压。而其修订版IEEE 1547a中提到,批准地区电力系统和分布式电源运营商通过改变有功和无功功率,要求分布式电源主动参与电压的调节。

我国标准对于并入不同电压等级的分布式电源进行功率控制和电压调节的要求不同。在有功功率控制方面,Q/GDW 480—2010对10(6)~35kV电压等级并网的分布式电源,提出了根据电网频率值、电网调度机构指令等信号调节电源有功功率的要求,但没有给出确定的有功功率变化速率。具体到光伏和风电的并网标准,企业标准Q/GDW 617—2011标准中提到了不同大小光伏电站有功功率变化最大限值,Q/GDW 392—2009也提到风电场有功功率变化的最大限值。国家标准中光伏并网标准GB 19964的新旧标准均未提及具体的有功功率变化的最大限值,而风电并网标准GB 19963的新旧标准都提及了正常运行情况下风电场有功功率变化最大推荐限值,但存在着变化,见表3。可以看出,新标准GB/T 19963—2011中,10min和1min的最大变化量均比原标准缩小一倍。在电压、无功调节方面,Q/GDW 480—2010 标准要求通过10(6)~35kV电压等级并网的同步电机类型和变流器类型分布式电源应该能够利用无功功率控制参与并网点电压调节。对于通过380V电压等级并网的分布式电源,由于容量小,功率控制对电网支撑能力小,不要求其具有有功功率控制能力,功率因数也只需控制在0.98(超前)~0.98(滞后)之间。

表3 风电场有功功率变化最大限值

Tab.3

| 标准 | 风电场装机 容量/MW | 10min最大 变化量/MW | 1min最大 变化量/MW |

|---|---|---|---|

| GB/Z 19963—2005 | <30 | 20 | 6 |

| 30~150 | 装机容量/ 1.5 | 装机容量/5 | |

| >150 | 100 | 30 | |

| GB/T 19963—2011 | <30 | 10 | 3 |

| 30~150 | 装机容量/3 | 装机容量/10 | |

| >150 | 50 | 15 |

从以上对比可以看出,我国对于分布式电源的功率控制能力要求和让分布式电源参与电网电压调节要求比IEEE 1547标准要更加具体,建议在IEEE 1547修订中加入有关分布式电源功率控制和电压调节的具体要求。

3.3 低电压穿越能力

低电压穿越能力是指电力系统在发生故障或者受到扰动导致分布式电源并网点的电压跌落时,分布式电源能在一定的电压范围和时间间隔中不脱离电网继续连续运行的能力。

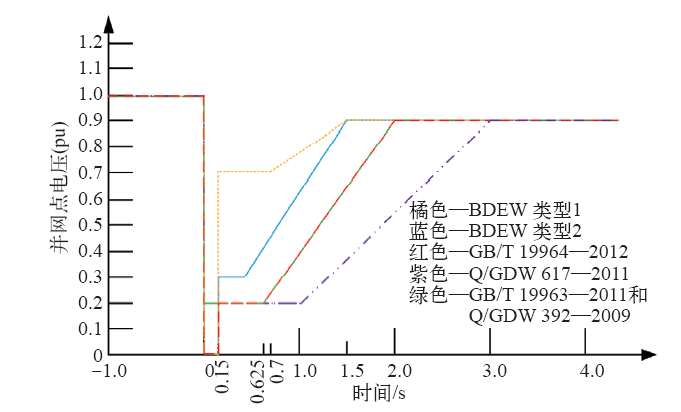

IEEE 1547标准和我国Q/GDW 480—2010标准中并未提及分布式电源需要具备低电压穿越能力。然而,若分布式电源不具备低电压穿越能力,则在电网发生故障或扰动导致电压跌落时,分布式电源可能会发生连锁反应,导致分布式电源大规模脱网,对电网安全稳定运行带来极大风险。从保护电网和分布式电源本身的角度来说,增加分布式电源低电压穿越能力很有必要。参考国际上其他国家的并网标准,德国《BDEW中压并网指南》[32]则明确提出了分布式电源必须具备低电压穿越能力。对于具体的我国风电和光伏并网标准,在原GB/Z 19963—2005和GB/Z 19964—2005标准中,并未提及有关低电压穿越的要求,然而随着我国风电和光伏发电事业的发展,我国的风电并网标准GB/T 19963—2011,Q/GDW 392—2009和光伏并网标准GB/T 19964—2012,QGDW 617—2011都提出了有关低电压穿越的要求。中德两国低电压穿越的标准如图3所示。其中BDEW中的类型1电源是指直接连到电网的同步机类型电源,其他类型的电源都属于类型2电源。当电压值落在如图3所示的边界线上方时,分布式电源必须不从电网中断开,而落在边界线下方时,并不要求分布式电源必须与电网连接。

图3

从图3可以看出,德国的中压并网标准和我国标准中对于不同的分布式电源类型都有不同的低电压穿越要求。光伏标准中,德国标准和我国国家标准比我国企业标准要求更严格,增加了零电压穿越要求,且要求中电压恢复到额定电压的90%的时间也更短。我国的风电标准均未提及零电压穿越要求,建议在以后的标准制定中加入这项要求。

4 结束语

从对以上国际标准和各国主要分布式电源并网标准的介绍和比较可以看出:IEEE 1547标准是较早颁布的有关分布式电源并网的标准。在2003年其原始版本颁布时,分布式电源在电网中的渗透率还较低,希望尽量减小分布式电源并网对电网的影响,分布式电源对电网的稳定性影响很小。当电网发生异常事件时,仅允许分布式电源从电网断开。电网的调节仅依靠传统的大电网电源,不让分布式电源主动参与电网电压和频率的调节,也没要求分布式电源具备低电压穿越的能力。

但是随着分布式电源在电网中的渗透率越来越高,分布式电源在电网中所起的作用也越来越不容忽视,让其主动参与电网控制,提出用分布式电源来支撑电网稳定性的要求已经很有必要了。显然,IEEE 1547标准已经关注到了这些问题。IEEE 1547a已经允许分布式电源参与电压调节,区域配电网异常状况的响应也变得更加灵活可调,但对于功率控制的要求还不够具体。与其他标准相比,IEEE 1547的修订还应注意提高故障穿越水平。标准规范应提供一个衡量故障穿越水平的项目,提高分布式电源支撑电网的水平,并且提供一个标准的应用指南来指导标准的使用。

我国的分布式电源并网标准制定颁布的时间较晚,从新旧标准的发展对比来看,已经增加了很多细化的标准和要求的项目,但仍然还有许多需要完善的地方。总的来说,我国的分布式电源并网标准比IEEE 1547标准更加严格,但是在一些细节上还不如IEEE 1547标准灵活。而与分布式电源渗透率较高的欧洲国家相比,我国分布式电源并网标准还比较宽松,在总体分布式电源标准中还缺乏故障穿越方面的内容。我国还需要多多参考国际标准和欧洲标准,结合我国示范工程的具体实际情况来制定适合我国国情的标准。

本文介绍了国内外有代表性的分布式电源并网标准,进行了自身发展对比和相互间的比较,分析探讨了各标准差异的成因和发展趋势,为分布式电源并网标准的进一步完善提供了借鉴依据,也为并网逆变器和保护装置制造商们提供了产品设计的参考要求,有利于产品的国际化发展。

参考文献

国际上分布式电源的互连标准介绍

[J].

Introduction to the existing DG interconnection standards worldwide

[J].

美国和欧洲的分布式发电互联技术准则比较

[J].

Comparison of distributed generation interconnection technical criteria between america and europe

[J].

分布式电源并网标准研究

[J].

Study on standard for grid-integration of distributed resources

[J].

国际上微网和分布式电源并网标准的分析研究

[J].

Worldwide standards for integration of microgrids and distributed generations

[J].

光伏发电与风力发电的并网技术标准

[J].

Standards of grid-connection technology for photovoltaic and wind power generations

[J].

微电网和分布式电源系列标准IEEE 1547述评

[J].

Introduction to and analysis on IEEE 1574 standard series for microgrids and distributed resources

[J].

IEEE Std 1547—2003 IEEE standard for intercon-necting distributed resources with electric power systems

[S].

IEEE Std 1547.1—2005 IEEE standard conformance test procedures for equipment interconnecting distributed resources with electric power systems

[S].

IEEE Std 1547. 2—2008 IEEE application guide for IEEE Std 1547TM, IEEE standard for interconnecting distributed resources with electric power systems

[S].

IEEE Std 1547.3—2007 IEEE guide for monitoring, information exchange, and control of distributed resources interconnected with electric power systems

[S].

IEEE Std 1547. 4—2011 IEEE guide for design, operation and integration of distributed resource island systems with electric power systems

[S].

IEEE Std 1547. 6—2011 IEEE recommended practice for interconnecting distributed resources with electric power systems distribution secondary networks

[S].

IEEE Std 1547. 7—2013 IEEE guide to conducting distribution impact studies for distributed resource interconnection

[S].

IEEE Std 1547. 5 IEEE draft technical guidelines for interconnection of electric power sources greater than 10MVA to the power transmission grid

[S].

IEEE Std 1547. 8 IEEE recommended practice for establishing methods and procedures that provide supplemental support for implementation strategies for expanded use of IEEE standard 1547

[S].

IEEE Std 1547a—2014 IEEE standard for interconnecting distributed resources with electric power systems

[S].