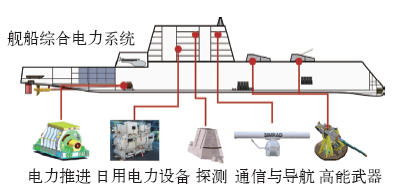

1 舰船综合电力系统简介

图1

IPS取消了传统动力系统的减速齿轮箱和长轴系,以电气连接取而代之,也不再要求将原动机和螺旋桨布置在同一轴线上,有利于舰船总体优化设计,可提高舰船生命力、机动性、操控性和续航力。IPS另一大优点就是可整合并合理分配全船各分系统的能量,满足在极短的时间内提供高能武器发射所需高品质、大容量的电能,适应未来战场的需要,这是传统电站无法比拟的。

1.1 国内外发展现状

随着综合电力系统研究的不断深入以及舰船电力设备技术的进步,综合电力系统设计方案成为未来舰船动力系统发展的趋势。

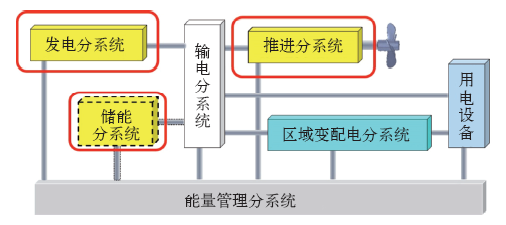

1.2 舰船IPS组成分类及适用范围

图2

表1 综合电力系统的标志性技术

Tab.1

| 组成分系统 | 一代IPS | 二代IPS | |

|---|---|---|---|

| 发电分系统 | 中压交流工频同步发电 | 高速集成中压整流发电 | |

| 输电分系统 | 中压交流工频输电 | 中压直流输电 | |

| 变配电分系统 | 交流变压器或直流区域变配电装置 | 直流区域变配电装置 | |

| 推进 分系统 | 推进变频器 | 基于IGBT/IGCT的 推进变频器 | 基于高度集成组件或 SiC的推进变频器 |

| 推进电机 | 先进感应电机 | 永磁或高温超导电机 | |

| 储能分系统 | 无 | 超级电容、集成式 惯性储能或复合储能 | |

| 能量管理分系统 | 基本型能量管理系统 | 智能型能量管理系统 | |

2 舰船IPS中机电能量转换技术特点

机电能量转换技术主要涉及舰船IPS中推进、发电和储能分系统。各分系统技术特点各有不同,下面分别叙述其技术特点。

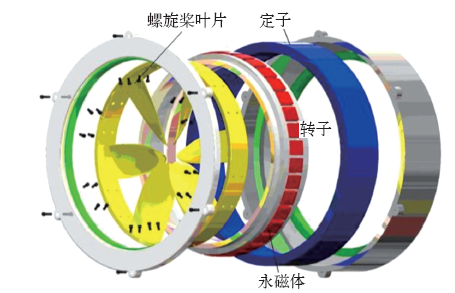

2.1 推进电机技术特点

推进电机功率主要与舰船航速和排水量有关,大型舰船如驱逐舰、航母的推进功率可达数十兆瓦以上,约占电站功率的80%~90%。传统推进方式通过齿轮箱耦合电机与螺旋桨以匹配机浆转速。采用IPS技术的舰船推进,用低速电机直接驱动螺旋浆,减小了来自齿轮箱的振动噪声。降低电机转速,电机体积必然增加,对于空间有严格限制的海上作战平台而言,提高转矩密度意义重大,意味着更多的空间用于船员活动以及燃油、武器弹药装载,有利于续航力和战斗力的提高。见表2,以美国DDG1000驱逐舰为例,其搭载的是ALSTOM公司研制的20MW级新型感应电动机[10],转矩密度可达100kN/m2,较普通工业级异步电机提高了近8倍,材料利用率已接近极限。下一代舰船IPS采用永磁或超导电动机,转矩密度和效率还将大幅提高,体积进一步缩小[11]。

表2 ALSTOM公司新型感应电动机部分技术参数

Tab.2

| 参 数 | 数 值 |

|---|---|

| 输出功率/ MW | 20 |

| 转矩密度/ (kN/m2) | 100 |

| 效率 | ≥96.5% |

| 转速/ (r/min) | 18~18 |

| 体积功率密度/ (kW/m3) | 561.2 |

| 重量/t | 89 |

| 冷却方式 | 空冷 |

| 长/m | 3.3 |

| 宽/m | 3.6 |

| 高/m | 3 |

与普通民用电机不同的是,推进电机作为舰船机动性的保证,是执行一切海上任务的前提,对其高可靠性的要求不言而喻,采用多套多相绕组方案可以减小每相功率器件的容量,增加安全裕度,提高系统的冗余性。此外,相数越多,转矩脉动频率越高,幅值越小,电机振动噪声降低。

2.2 发电机与储能电机技术特点

随着舰船综合电力系统的不断发展,全电力推进、高能武器技术在大型水面舰艇和航母上的应用条件逐步成熟。作为航母三大核心技术之一的飞机弹射技术,也正在由传统的蒸汽弹射方式朝着电磁弹射方式发展。这些新型装备的发展已成为提高战斗力和增加军事实力的必然趋势。表3为美国DDG 1000驱逐舰部分技术参数,未来大型水面舰船和航母电力系统容量可能达百兆瓦以上,是传统舰船的数十甚至上百倍。为了满足大型舰船与航母的需求,提高功率密度成为现代舰船发供电系统发展的必由之路。

表3 美国DDG1000驱逐舰部分技术参数

Tab.3

| 参 数 | 数 值 |

|---|---|

| 排水量/t | 14 564 |

| 最大航速 | 30节 |

| 电站总功率/MW | 78 |

| 推进功率/MW | 2×34.6 |

众所周知,提高转速是提高发电与储能电机功率密度最直接的方法之一。传统的舰船发电机组,特别是采用交流电制的场合,多用减速齿轮箱将高速原动机(汽轮机或燃气轮机)与中低速发电机相连,其重量、体积增加且振动噪声大,与舰船对重量、空间和隐蔽性的严格限制相违背。采用中压直流电制,原动机转速可不再受交流频率的限制,这就为取消减速齿轮箱和大幅提高发电机转速创造了条件,既降低了发电系统的振动噪声,又减小了其体积重量。因此,在以直流电制为主的未来舰船综合电力系统中,高速交流整流型发电机已成为发电模块的主要发展方向。

与发电机稳态工作模式不同的是,储能电机运行状态经常切换。它在储能时,做电动机运行;为高能武器供电时,做发电机运行,电机转速在充放电周期内急剧变化。脉冲、间歇工作制的特点以及超高的瞬时负荷对电机本体的电磁、传热和机械等性能提出了严苛的要求[12],单位体积内损耗、应力及温升更大,材料工作环境更恶劣,电磁、机械和传热等物性参数发生了改变,开始体现出显著的耦合特性。

3 主要关键问题及技术

3.1 电磁优化设计方法

传统电机电磁设计方法中的磁路计算[13,14]是在计算尺、计算器等计算工具落后的情况下发展起来的,既不准确又很麻烦,并且这种计算方法只能得到气隙磁通密度、齿部磁通密度和轭部磁通密度的最大值。解析迭代法[15]和等值磁路法[16]虽然能得到各处气隙磁通密度、齿部磁通密度和轭部磁通密度分布值,但这两种方法所作的一些假设与实际情况相差较大,从而影响了计算结果的准确性。鉴于有限元分析法在电机设计,特别是优化设计时因计算时间过长而不实用,文献[17,18]综合传统磁路法高效率以及有限元法高精度的优点,提出了分布磁路法,从基波和低次谐波合成磁动势出发,以等间隔周向分块为处理关键,通过对气隙磁通密度进行迭代计算得到沿圆周各节点气隙磁通密度,并由傅里叶分解得到基波和低次谐波磁通密度。在电压已知的情况下,以等效电路为基础,结合分布磁路法对励磁电抗进行迭代得到准确值,具有精度高、效率高和通用性强的特点,基波参数误差小于3%,谐波参数误差优于5%,文献[19,20,21]基本建立了多套多相绕组电机系统的电磁性能(数学模型、电磁参数和动静态性能)分析理论,为非正弦供电方式下的多相电机优化设计奠定了基础。

铁损耗的准确预测一直是电机优化设计中的难点。随着电力电子器件的发展以及供电策略的不断改进,采用脉宽调制(PWM)技术的变频交流传动已取代传统有刷直流传动成为舰船推进分系统的解决方案,然而在脉冲激励模式下,除了基波外,逆变器输出电压频谱中还含有大量开关次频率的谐波。在计算铁损时,开关次谐波引起的涡流损耗需要格外考虑。硅钢生产商提供的典型铁损值通常基于正弦磁通密度,频率多为工频50Hz或者60Hz,参考价值有限,无法准确预测PWM供电模式下的铁损耗。为了研究PWM供电方式下磁性材料铁损性能,文献[22]研制了一套PWM损耗自动测试系统,基波频率在0~400Hz范围内可以设定为任意整数,调制波突破了工频正弦的限制,铁损测量重复性基本在1%以内,基于此平台完成了基波、低次谐波与开关次谐波共同作用条件下硅钢材料的铁损耗预测,0.5~2T,基频0~400Hz以内铁损预测准确度在10%以内[23],为电机性能的准确预测提供了模型支持。

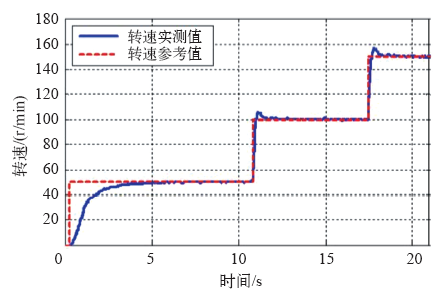

3.2 电机系统控制策略

与舰船交流发电机组相比,采用中压直流电制的原动机组(燃发机组和柴发机组)功率等级相差大、转速不一、基频不同且调速性能区别明显,为了解决不同机组并联功率均分难题,文献[26]提出并采用了基于发电机组系统模型的励磁最优控制策略,实现的静动态功率均分差度分别小于7%、10%,已经优于中压交流电力系统的技术指标,这正是中压直流系统的主要优点之一,即可以通过励磁控制解决不同类型机组并联功率均分的难题。

图3

图4

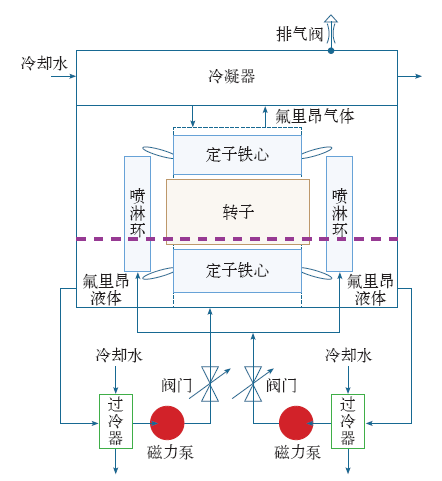

3.3 高效冷却技术

传统空冷方式难以满足高速电机热损耗密度集中的冷却问题。为了改进现有传统空冷效果差的难题,可以利用三维流体场、温度场仿真及试验相结合的方式,采用电机风路各支路流阻的匹配设计方法,使发电机风路的风量分配更加合理,实现电机的高效散热。

图5

3.4 结构设计技术

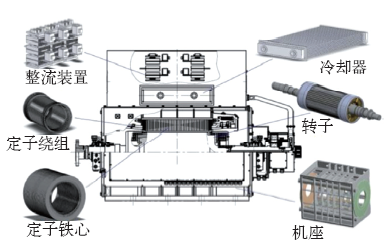

机电能量转换装备还需兼顾舰船总体结构布置,在结构设计中须充分考虑工艺性、可靠性、维修性及安全性。按照功能进行模块化集成,可缩短机械、电气连接,是解决上述问题的有效办法之一,也有利于实现产品优化、固化与规范化。以我国第一代综合电力技术中发电模块为例,将发电机、整流装置、励磁装置以及冷却系统等集为一体,实现了发电模块的集成优化设计,增强了适装性,提高了空间利用率,如图6所示。

图6

图7

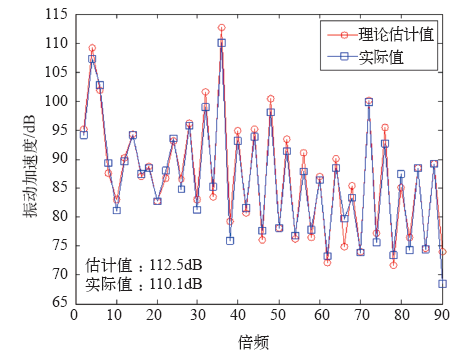

与民用船舶不同,舰船电机振动噪声性能关系到其隐身性以及作战时的生命力,在电磁设计之初就应引起重视。由于舰船大容量机电设备体积大、模态丰富以及诸多难以量化的实际条件,通过建模计算直接预测电机基脚的振动加速度十分困难。目前一般采用试验与理论分析相结合的方式,通过计算不同结构电机的电磁力分布,根据实测数据或理论计算,得到电机电磁力与机脚振动加速度间的传递函数,据此实现不同工况下电机电磁振动的预测,为结构改进和减振降噪措施提供了指导。图8为某大型高速发电机在某工况下基脚振动频谱的预测结果,整个频带趋势与实测值相当吻合,总振级误差2.4dB,验证了该分析方法的有效性。

图8

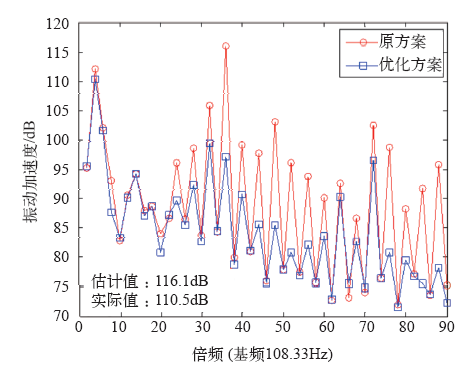

减振降噪有两条途径——振源抑制和传递抑制,一般来说,前者取决于设备设计,后者取决于系统设计,因此本文重点讨论前者。从电机振源来说,主要分机械和电磁振源,其中电磁振动可通过选择合理的电磁方案进行优化。以某型电机为例,当以电磁力波为目标函数,通过采取调整气隙长度、齿槽结构参数,增加磁性槽锲的措施,在不改变电机外部机械、电气接口参数的条件下,使优化后的某高速电机基脚振动加速度降低了5.6dB,如图9所示,实现了从源头减振降噪的目标。

图9

图9

电机电磁优化前后对比

Fig.9

Comparison of vibration spectrum of motor before and after electromagnetic optimization

3.5 关键制造技术

对于采用中压直流电制的第二代综合电力技术而言,舰船大型高速电机,如储能、发电模块,机械性能至关重要,其中压、高速化的技术特点对绝缘、动平衡和焊接等制造技术提出了新的要求。

绝缘结构是电机能可靠运行的必要条件。H级少胶绝缘结构体系具有高强度、高导热性等优点,为了在舰船大容量中压整流发电机上采用该结构体系,我国船电领域的相关制造部门积极开展了发电机舰船环境适应性研究,并针对转子温升指标要求,提出并采用转子整体真空压力浸漆和普通浸漆相结合的方法,模拟转子部件反复试验验证,最终确定了浸漆工艺流程及绝缘漆粘度等关键参数,既保证了绝缘漆的渗透性,又大幅度增加了转子的挂漆量,充分验证了新型转子绝缘结构及浸漆工艺的可行性,为产品转子绝缘结构设计提供了技术支撑。

现场动平衡技术对舰船电机的减振降噪至关重要,以同步电机为例,其转子结构复杂,一方面由于需要考虑海洋环境下使用条件,转子线圈需要进行三防处理,另一方面,由于热负荷较高,其冷热态温差较大(大于100K),因此,在冷、热态下线圈的变形量不同使得质量分布发生更大的变化,从而明显影响了电机振动状态,除了在制造过程中通过转子动成型及整体浸漆等措施严格控制转子质量分布外,更需要综合冷热态下振动状态的差异,选择合适的平衡方式以最大程度的兼顾不同运行状态下的振动。

转子焊接技术一直是高速电机的关键加工技术。以笼型转子端部焊接为例,其接头数量多、焊缝结构复杂且焊接深度大,传统焊接工艺难以满足要求,具体表现为焊接电阻过大、损耗集中且焊缝一致性较差,同时因焊接温度超过材料退火温度,使母材强度降低,在高速旋转条件下焊缝容易出现开裂,带来重大安全隐患。我国船电领域相关科研团队通过近十年的攻关,成功实现了转子低温真空钎焊和搅拌摩擦焊接技术的突破,其中低温真空钎焊工艺在焊接温度500℃左右实现了焊缝抗剪强度大于100MPa指标,搅拌摩擦焊接技术实现了焊接深度达28mm,焊缝导电率大于母材的90%,焊缝强度约为母材80%的大型转子端环焊接关键工艺。

4 实现情况

海军工程大学已经在舰船综合电力系统机电能量转换方面取得了关键技术的突破,为综合电力系统整体技术发展奠定了良好的基础。

发电模块:攻克了几百千瓦至数十兆瓦级整流发电机的集成优化设计、高效冷却、输出电压精确控制、关键加工工艺固化等关键技术,解决了时间常数和功率等级有量级差异的燃气轮机发电机组和柴油发电机组并联运行难题,提高了我国舰用发电机的单机容量、集成化程度、运行效率和功率密度。

电力推进模块:创造性地提出了采用三次谐波注入和蒸发冷却技术的多套多相绕组大功率推进电机系统方案,突破了非正弦供电电机优化设计、强迫式蒸发冷却、新型磁脂旋转密封、大型鼠笼转子搅拌摩擦焊接、中压大容量变频器分布式电路结构设计、高速高性能通信、调速性能优化、故障冗余控制和减振降噪控制等关键技术,研制成功大容量新型感应推进电动机及其配套的变频调速装置,实现了我国舰用电力推进系统的高功率等级、高功率密度和高效率,满足了大型舰船模块化应用的需求。

储能模块:突破了高能量密度、长脉宽和长寿命的惯性储能技术,创造性地提出了将拖动机、励磁机、旋转整流器及主发电机共轴集成,并将飞轮与转子合二为一的储能电机方案,提高了装置的功率密度和能量密度,解决了脉冲功率装置与不同容量电力系统适配的难题。

5 推广应用

舰船综合电力系统中的机电能量转换技术在推进电气技术发展的同时,也将促进机械、控制、计算机、动力、材料和制造等技术领域的融合度提升,其相关衍生技术可拓展应用于民用船舶、轨道交通、新能源发电、柔性直流输电及智能电网等各领域,具有重要的军事、经济和社会效益。

(编辑:郭丽军)

参考文献

舰船动力发展的方向——综合电力系统

[J].

Integrated power systems—trend of ship power development

[J].

交直流电力集成技术

[J].

AC-DC power integration techniques

[J].

舰船综合电力推进技术的现状和发展趋势

[J].

Survey and preview on warship integrated electric propulsion

[J].

船舶综合电力推进技术发展思路研究

[J].

Research on ship integrated power system development notion

[J].

北约对全电力推进战舰的研究

[J].

NATO’s research on full electric propulsion ship

[J].

美国海军全电力战船研制工作进展顺利

[J].

The development of US navy’ s all-electric ship

[J].

美国综合电力推进技术发展综述

[J].

Review of integrated power system technology in the USA

[J].

美英未来舰船综合电力系统电制选择分析

[J].

The busbar architecture choice of integrated power system for US and UK future surface ship

[J].

The advanced induction motor

[C].

Full power test of a 36. 5 MW HTS propulsion motor

[J],

DOI:10.1109/TASC.2010.2093854

Magsci

[本文引用: 1]

This paper discusses the full-power testing of a 36.5 MW High Temperature Superconductor (HTS) propulsion motor at the Navy's Land Based Test Site (LBTS) located in Philadelphia, PA. This motor was developed under funding from the Office of Naval Research and passed no-load factory testing at Philadelphia in March 2007. The Naval Surface Warfare Center (Carderock Division - Philadelphia site) designed and installed a test facility at LBTS to support full-power/full-torque testing of the HTS motor delivered to the Navy in 2007. The facility, test plan and full-power and full-torque test results of the HTS propulsion motor are presented. These test results provide the final substantiation that this technology is ready for integration in to a Navy electric drive combatant.

Pulsed power provision by high speed composite flywheel

[C].

Magnetic equivalent circuit modeling of induction motors

[J].

非正弦供电十五相感应电机磁路计算方法

[J].<p>鉴于电机气隙磁势为非正弦分布磁势,提出分布磁路法对非正弦供电十五相感应电机进行磁路计算并求出激磁电抗。分布磁路法从基波和3次谐波合成磁势出发,在电机半个极范围内进行等间隔周向分块,通过迭代计算得到沿圆周各节点气隙磁密,并由傅里叶分解得到基波和3次谐波磁密。以等值电路为基础同时结合分布磁路法,迭代计算给定电压下基波激磁电抗与3次谐波激磁电抗。对非正弦供电十五相感应电机样机进行空载实验,得到基波激磁电抗与3次谐波激磁电抗实测值。激磁电抗计算值与实测值相互吻合,说明了分布磁路法的有效性和准确性。</p>

Magnetic circuit calculation of fifteen-phase induction motor with non-sinusoidal supply

[J].<p>鉴于电机气隙磁势为非正弦分布磁势,提出分布磁路法对非正弦供电十五相感应电机进行磁路计算并求出激磁电抗。分布磁路法从基波和3次谐波合成磁势出发,在电机半个极范围内进行等间隔周向分块,通过迭代计算得到沿圆周各节点气隙磁密,并由傅里叶分解得到基波和3次谐波磁密。以等值电路为基础同时结合分布磁路法,迭代计算给定电压下基波激磁电抗与3次谐波激磁电抗。对非正弦供电十五相感应电机样机进行空载实验,得到基波激磁电抗与3次谐波激磁电抗实测值。激磁电抗计算值与实测值相互吻合,说明了分布磁路法的有效性和准确性。</p>

非正弦供电十五相感应电机谐波电压确定

[J].通过确定非正弦供电十五相感应电机的3次谐波注入电压,为电机PWM调制提供理论依据。把注入3次谐波电压的十五相感应电机气隙磁动势峰值下降幅度最大作为电机理想运行准则,得到基波磁动势与3次谐波磁动势之间空间位置关系与磁动势幅值间数值关系。以十五相感应电机基波等值电路与3次谐波等值电路为基础并从相应的激磁电流出发,计算基波电压与3次谐波电压有效值,求出3次谐波负幅值点与基波正幅值点间相位差,并通过电机空载实验对计算方法的准确性进行了验证。在额定基波电压下,计算了对应于不同给定转差率的基波激磁电流与3次谐波激磁电流,进而得到3次谐波电压有效值及磁动势波形间相位差,最终通过线性插值来获得任意转差率下的3次谐波 电压。

Determination of harmonic voltages for fifteen-phase induction motors with non-sinusoidal supply

[J].通过确定非正弦供电十五相感应电机的3次谐波注入电压,为电机PWM调制提供理论依据。把注入3次谐波电压的十五相感应电机气隙磁动势峰值下降幅度最大作为电机理想运行准则,得到基波磁动势与3次谐波磁动势之间空间位置关系与磁动势幅值间数值关系。以十五相感应电机基波等值电路与3次谐波等值电路为基础并从相应的激磁电流出发,计算基波电压与3次谐波电压有效值,求出3次谐波负幅值点与基波正幅值点间相位差,并通过电机空载实验对计算方法的准确性进行了验证。在额定基波电压下,计算了对应于不同给定转差率的基波激磁电流与3次谐波激磁电流,进而得到3次谐波电压有效值及磁动势波形间相位差,最终通过线性插值来获得任意转差率下的3次谐波 电压。

非正弦供电十五相感应电机气隙磁势分析

[J].<p>根据非正弦供电十五相感应电机不同次谐波电流可以产生同速气隙磁势的特点,说明利用3次谐波磁势降低基波磁势幅值以改善电机性能指标的理论根据,并确定叠加磁势峰值达到最小时的3次谐波激磁电流表达式。对感应电机中的非正弦电流进行傅里叶分解,通过计算各次谐波电流产生的不同次谐波磁势,揭示了谐波电流产生同次谐波磁势时、其转速为同步速之规律。以叠加磁势数学表达式为基础,通过求导计算叠加磁势峰值,再由优化方法中的直接法确定出叠加磁势最小峰值以及相应3次谐波激磁电流有效值和相位角。分析了磁势峰值降低后电机性能指标改善及功率密度提高的原因,为十五相感应电机优化提供了理论基础。</p>

Air-gap MMF analysis of fifteen-phase induction motor with non-sinusoidal supply

[J].<p>根据非正弦供电十五相感应电机不同次谐波电流可以产生同速气隙磁势的特点,说明利用3次谐波磁势降低基波磁势幅值以改善电机性能指标的理论根据,并确定叠加磁势峰值达到最小时的3次谐波激磁电流表达式。对感应电机中的非正弦电流进行傅里叶分解,通过计算各次谐波电流产生的不同次谐波磁势,揭示了谐波电流产生同次谐波磁势时、其转速为同步速之规律。以叠加磁势数学表达式为基础,通过求导计算叠加磁势峰值,再由优化方法中的直接法确定出叠加磁势最小峰值以及相应3次谐波激磁电流有效值和相位角。分析了磁势峰值降低后电机性能指标改善及功率密度提高的原因,为十五相感应电机优化提供了理论基础。</p>

非正弦供电十五相感应电机的电动势计算

[J].非正弦供电十五相感应电机基波磁动势正幅值与3次谐波磁动势负幅值不在同一位置时的叠加磁动势波形称为常规磁动势波形,此种情况下感应电动势的计算是该种电机电磁性能分析与优化设计的前提。与正弦磁动势或理想叠加磁动势不同,常规磁动势下电机的感应电动势与激磁电流相位因磁路饱和不再相差 π/2,为此提出把感应电动势作为激磁电流流控电压源的处理方法。鉴于电机每半个极下气隙磁密波形不再相同的情况,提出基于电机1个极距区域的拓展分布磁路法计算气隙磁密,进而求出基波感应电动势与3次谐波感应电动势。非正弦供电十五相感应电机样机的感应电动势计算值与实测值相互吻合,说明了拓展分布磁路法计算感应电动势有效且具有较高的准确度。

Electromotive force calculation of fifteen-phase induction motors with non-sinusoidal supply

[J].非正弦供电十五相感应电机基波磁动势正幅值与3次谐波磁动势负幅值不在同一位置时的叠加磁动势波形称为常规磁动势波形,此种情况下感应电动势的计算是该种电机电磁性能分析与优化设计的前提。与正弦磁动势或理想叠加磁动势不同,常规磁动势下电机的感应电动势与激磁电流相位因磁路饱和不再相差 π/2,为此提出把感应电动势作为激磁电流流控电压源的处理方法。鉴于电机每半个极下气隙磁密波形不再相同的情况,提出基于电机1个极距区域的拓展分布磁路法计算气隙磁密,进而求出基波感应电动势与3次谐波感应电动势。非正弦供电十五相感应电机样机的感应电动势计算值与实测值相互吻合,说明了拓展分布磁路法计算感应电动势有效且具有较高的准确度。

非正弦供电多相感应电机稳态性能分析

[J].

Steady state performance analysis of multi-phase induction motor with non-sinusoidal supply

[J].

基于非正弦供电方式的多相感应电动机建模

[J].

Modelling of multiphase induction motor with non-sinusoidal supply

[J].

Design and performance analysis of superconducting rim-driven synchronous motors for marine propulsion

[J].